よむ、つかう、まなぶ。

総ー8参考1[1.2MB] (36 ページ)

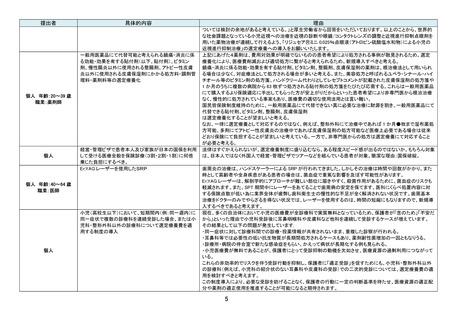

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

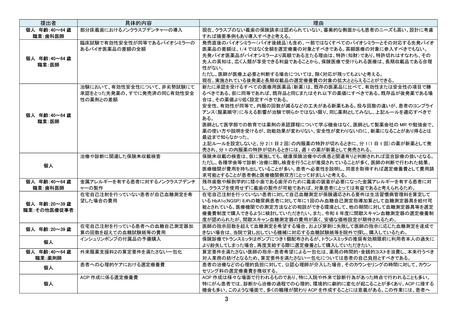

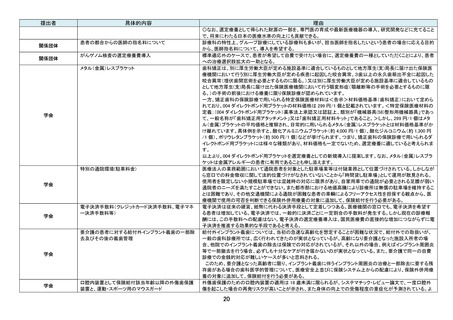

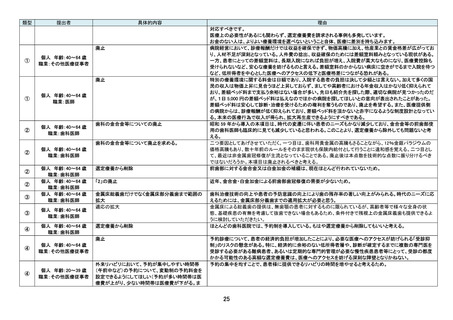

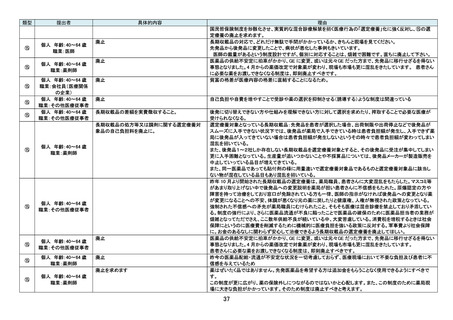

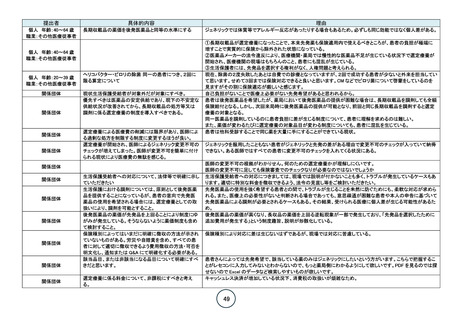

類型

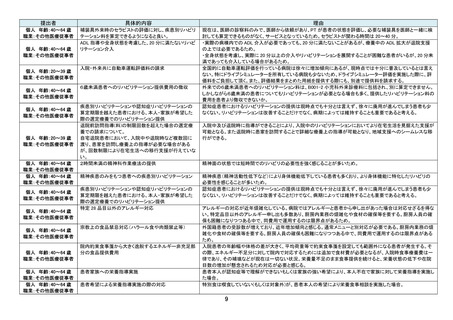

提出者

具体的内容

廃止

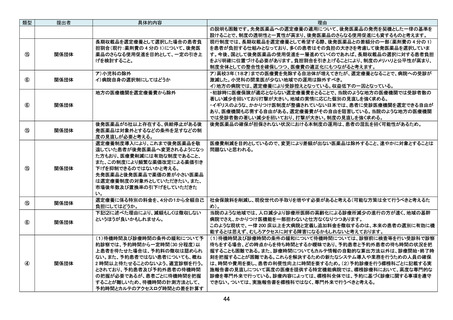

⑮

個人 年齢:40~64 歳

職業:医師

長期収載品の選定療養の廃止を求めます。

⑮

個人 年齢:65~74 歳

職業:医師

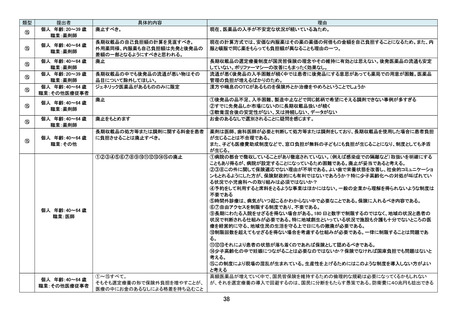

理由

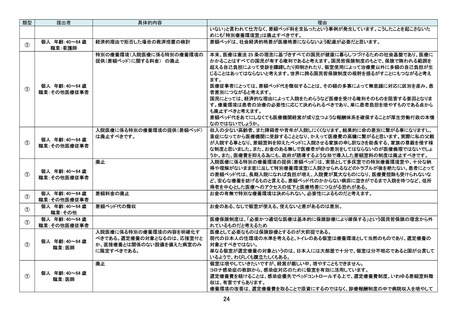

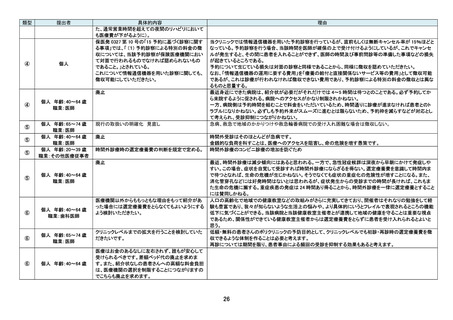

な、選定療養費制度の矛盾により起こる経営負担を地域の患者のいのちと健康を守る大切なインフラである薬

局のみに押し付けるのは間違っています。

3. 患者の混乱と医療アクセス格差

制度の理解が進んでいない中で、患者が「なぜ追加料金が必要なのか」を理解できず、薬局や医療機関へのク

レームや不信感が増加しています。とりわけ、毎年の薬価改定により、選定療養費の対象となる薬剤が見直さ

れることにより患者に生じる混乱や不利益を見過ごすことができません。特に高齢者にとっては、制度が医療ア

クセスの障壁となり、病状悪化によりかえって社会保障費の増大を招く可能性があります。

4. 政策的な整合性の欠如

本来、選定療養は「選択の自由」に基づく制度ですが、本制度においては、患者に実質的な選択肢がないにも

かかわらず、制度上は「自己選択」として扱われます。この点で、制度設計と現場の実態に乖離が生じていま

す。高齢者にとっては、食品や水光熱費等、あらゆる価格が高騰する中で、自分の薬代がいくらになるのかの不

安から、服薬を中断するリスクも懸念されます。

結論

長期収載品に対する選定療養制度は、患者・薬局・医療機関すべてにとって不合理な負担を強いる他、受診抑

制や受療権の侵害による健康格差にもつながりかねない重大な問題をはらんでします。よって、長期収載品に

関する選定療養費制度は廃止すべきと考えます。

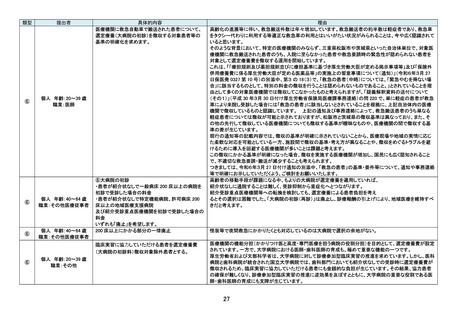

医薬品の流通不足が一向に解消されない中、⑮長期収載品の選定療養費のせいで、さらに医薬品不足が加速

している。⑮の廃止によって、ある程度の薬剤不足の解消が見込まれる。なお、外用剤は基剤が異なると性能

が異なる。例えばステロイドの強さが異なるため、そもそも外用剤は⑮長期収載品の選定療養費の対象にする

べきではない。

例:先発品ニゾラールクリーム(乳白色の液体)が選定療養費に→後発医薬品のケトコナゾールクリームが低品

質→ニゾラールローションは選定療養費ではないためクリームのかわりにニゾラールローションを処方する傾向

が出てくる→ニゾラールローションが長期間欠品している(ニゾラールローションに完全に同じローション基剤の

後発品は存在しないので現場は困惑)

代替薬のない薬剤の欠品が相次いでおり、その状況を悪化させる⑮長期収載品の選定療養費は廃止すべきで

ある。

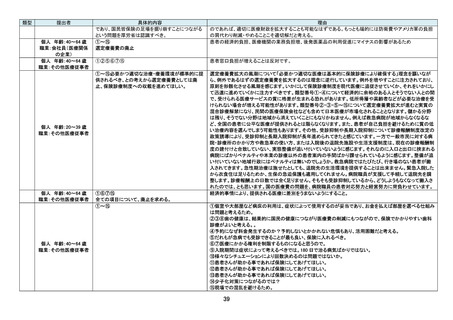

「選定療養」の考え方が整理された健康保険法改正時、「新たな保険外併用療養費制度においては、…(中略)

…保険給付外の範囲が無制限に拡大されないよう適切な配慮をすること」が付帯決議されています(平成18年

6月13日参議院厚生労働委員会附帯決議)。

「選定療養」は、差額ベッド代等医療上必要性の低い「アメニティ」について、厚生労働大臣が定めたルールの

下、保険給付外(自費扱い)として徴収できる制度です。大病院の初診・再診、長期収載品といった元来保険給

付の対象であったものを「必要性が低い」とみなして患者に自費負担を課す手法は、従来の「選定療養」の範囲

を恣意的に拡大したものであり、実質的な「保険外し」です。こうした手法が多用されれば、健康保険法附則第2

条の「医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする」規定に反するばかり

か、附帯決議の指摘する「保険給付外の範囲の無制限な拡大」を招くことになります。

⑮(長期収載品)は、医療費削減のために「投薬」という治療領域に「選定療養」の仕組みを持ち込み、保険給付

の対象である薬価収載品の一部料金を患者負担(保険外)とするもので、療養の給付を受ける権利の侵害に他

なりません。また、「長期収載品を使用する医療上の必要があると認められる」事例は保険給付が可能ですが、

レセプト記載上、この事例は4つの「想定例」に限定されており、間接的に医師の裁量権・処方権を侵害していま

す。

36

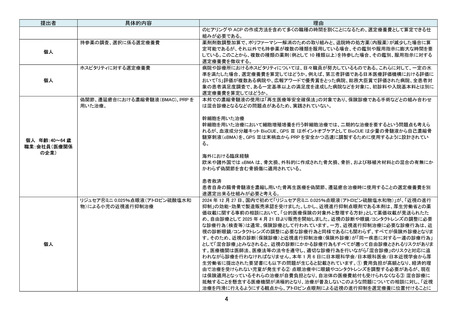

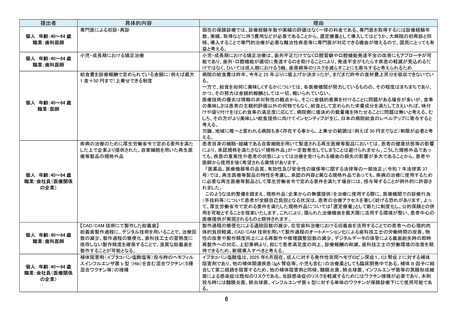

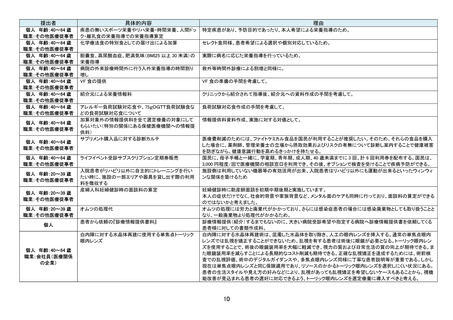

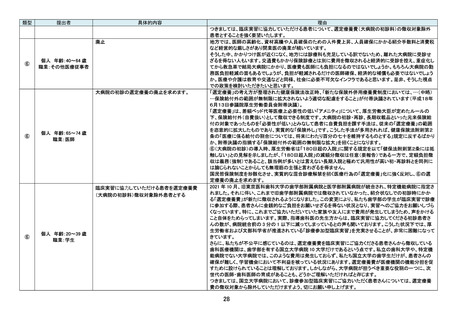

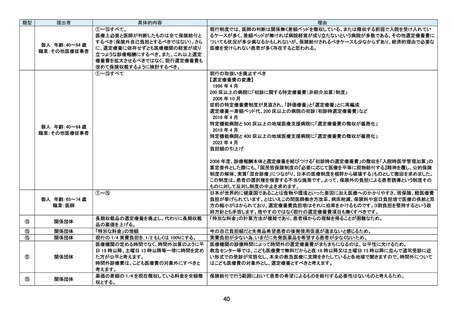

提出者

具体的内容

廃止

⑮

個人 年齢:40~64 歳

職業:医師

長期収載品の選定療養の廃止を求めます。

⑮

個人 年齢:65~74 歳

職業:医師

理由

な、選定療養費制度の矛盾により起こる経営負担を地域の患者のいのちと健康を守る大切なインフラである薬

局のみに押し付けるのは間違っています。

3. 患者の混乱と医療アクセス格差

制度の理解が進んでいない中で、患者が「なぜ追加料金が必要なのか」を理解できず、薬局や医療機関へのク

レームや不信感が増加しています。とりわけ、毎年の薬価改定により、選定療養費の対象となる薬剤が見直さ

れることにより患者に生じる混乱や不利益を見過ごすことができません。特に高齢者にとっては、制度が医療ア

クセスの障壁となり、病状悪化によりかえって社会保障費の増大を招く可能性があります。

4. 政策的な整合性の欠如

本来、選定療養は「選択の自由」に基づく制度ですが、本制度においては、患者に実質的な選択肢がないにも

かかわらず、制度上は「自己選択」として扱われます。この点で、制度設計と現場の実態に乖離が生じていま

す。高齢者にとっては、食品や水光熱費等、あらゆる価格が高騰する中で、自分の薬代がいくらになるのかの不

安から、服薬を中断するリスクも懸念されます。

結論

長期収載品に対する選定療養制度は、患者・薬局・医療機関すべてにとって不合理な負担を強いる他、受診抑

制や受療権の侵害による健康格差にもつながりかねない重大な問題をはらんでします。よって、長期収載品に

関する選定療養費制度は廃止すべきと考えます。

医薬品の流通不足が一向に解消されない中、⑮長期収載品の選定療養費のせいで、さらに医薬品不足が加速

している。⑮の廃止によって、ある程度の薬剤不足の解消が見込まれる。なお、外用剤は基剤が異なると性能

が異なる。例えばステロイドの強さが異なるため、そもそも外用剤は⑮長期収載品の選定療養費の対象にする

べきではない。

例:先発品ニゾラールクリーム(乳白色の液体)が選定療養費に→後発医薬品のケトコナゾールクリームが低品

質→ニゾラールローションは選定療養費ではないためクリームのかわりにニゾラールローションを処方する傾向

が出てくる→ニゾラールローションが長期間欠品している(ニゾラールローションに完全に同じローション基剤の

後発品は存在しないので現場は困惑)

代替薬のない薬剤の欠品が相次いでおり、その状況を悪化させる⑮長期収載品の選定療養費は廃止すべきで

ある。

「選定療養」の考え方が整理された健康保険法改正時、「新たな保険外併用療養費制度においては、…(中略)

…保険給付外の範囲が無制限に拡大されないよう適切な配慮をすること」が付帯決議されています(平成18年

6月13日参議院厚生労働委員会附帯決議)。

「選定療養」は、差額ベッド代等医療上必要性の低い「アメニティ」について、厚生労働大臣が定めたルールの

下、保険給付外(自費扱い)として徴収できる制度です。大病院の初診・再診、長期収載品といった元来保険給

付の対象であったものを「必要性が低い」とみなして患者に自費負担を課す手法は、従来の「選定療養」の範囲

を恣意的に拡大したものであり、実質的な「保険外し」です。こうした手法が多用されれば、健康保険法附則第2

条の「医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする」規定に反するばかり

か、附帯決議の指摘する「保険給付外の範囲の無制限な拡大」を招くことになります。

⑮(長期収載品)は、医療費削減のために「投薬」という治療領域に「選定療養」の仕組みを持ち込み、保険給付

の対象である薬価収載品の一部料金を患者負担(保険外)とするもので、療養の給付を受ける権利の侵害に他

なりません。また、「長期収載品を使用する医療上の必要があると認められる」事例は保険給付が可能ですが、

レセプト記載上、この事例は4つの「想定例」に限定されており、間接的に医師の裁量権・処方権を侵害していま

す。

36