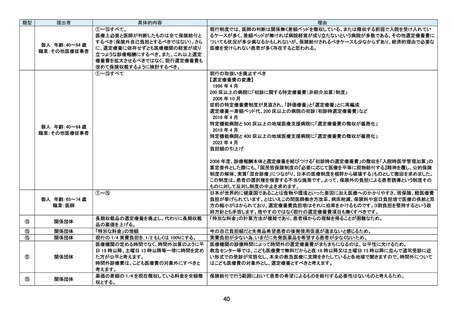

よむ、つかう、まなぶ。

総ー8参考1[1.2MB] (21 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

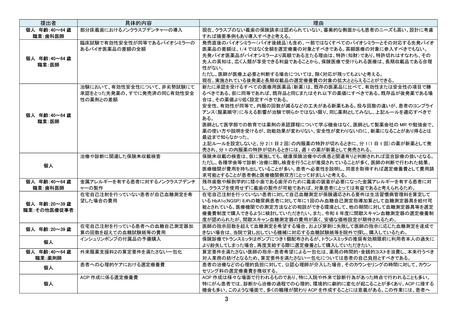

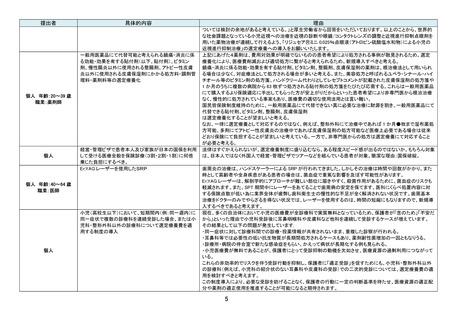

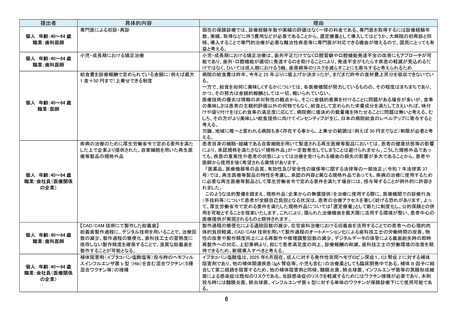

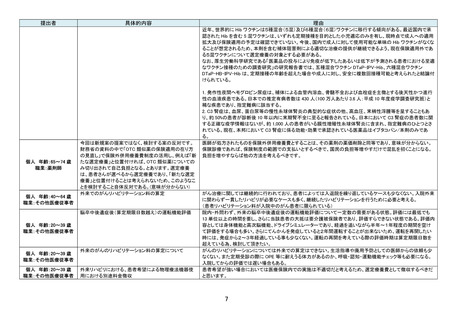

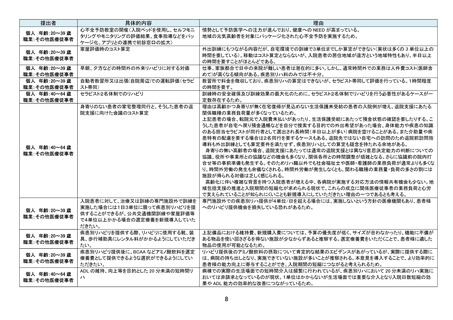

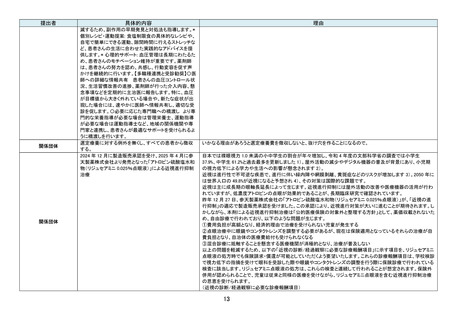

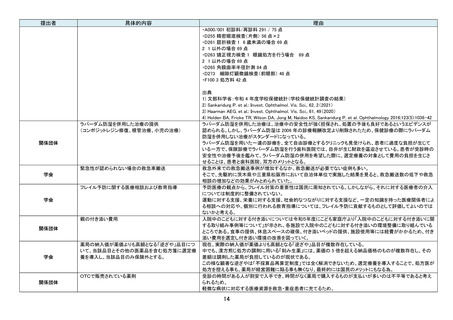

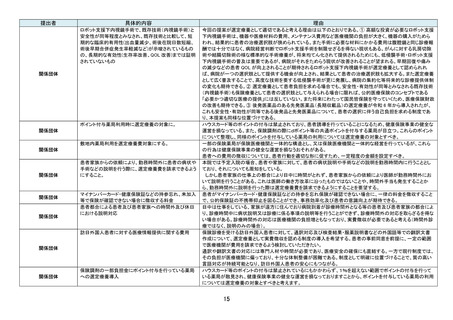

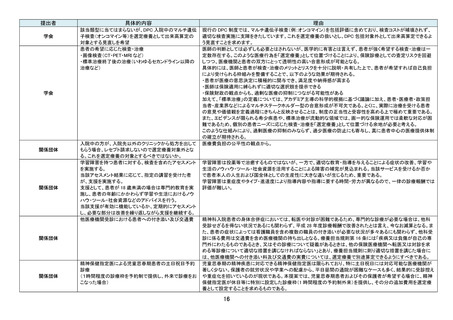

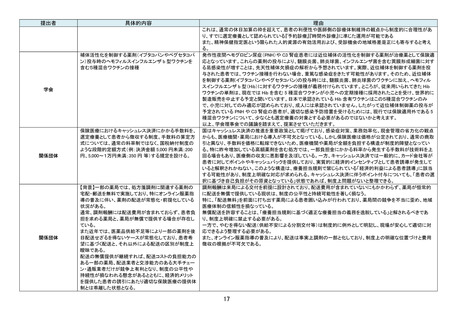

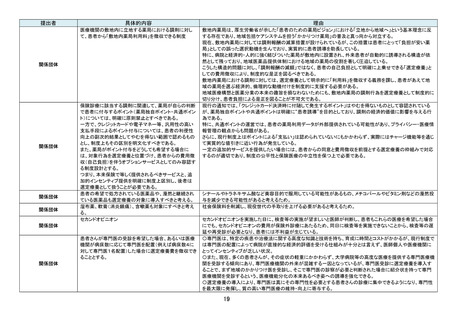

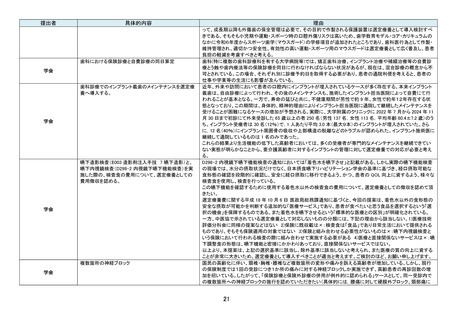

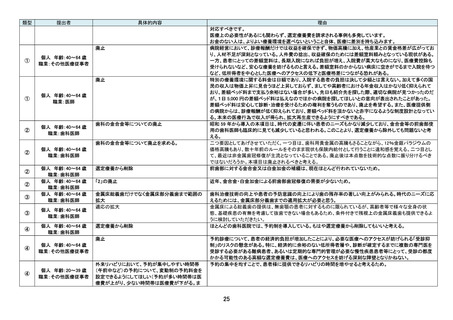

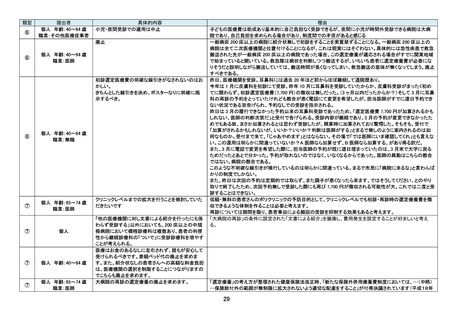

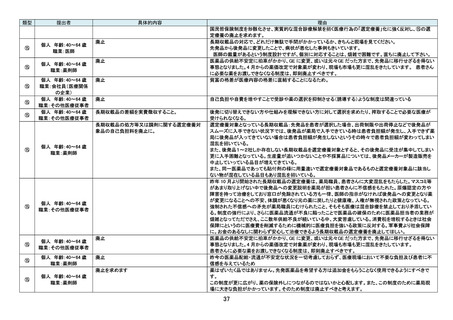

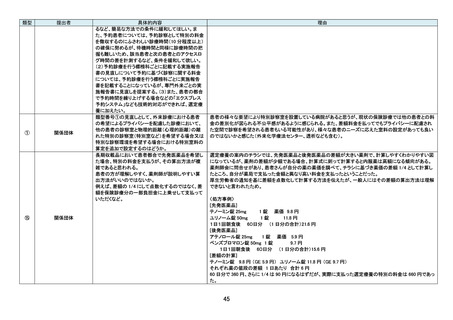

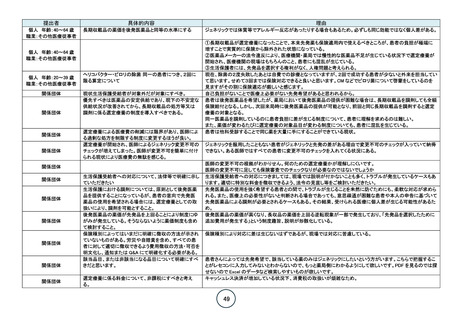

提出者

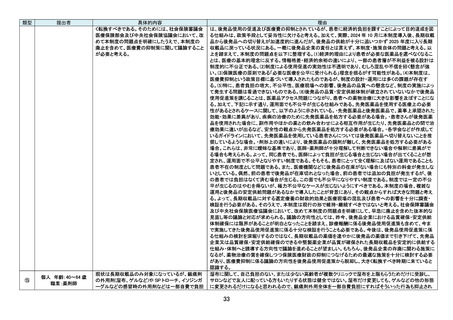

具体的内容

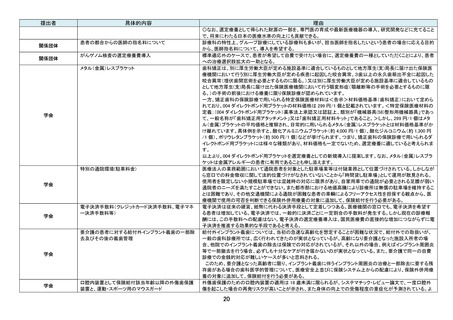

歯科における保険診療と自費診療の同日算定

学会

歯科診療でのインプラント義歯のメインテナンスを選定療

養へ導入する。

学会

嚥下造影検査(E003 造影剤注入手技 7 嚥下造影)と、

嚥下内視鏡検査(D298-2 内視鏡下嚥下機能検査)を実

施した際の、検査食の費用について、選定療養としての

費用徴収を認める。

学会

複数箇所の神経ブロック

学会

理由

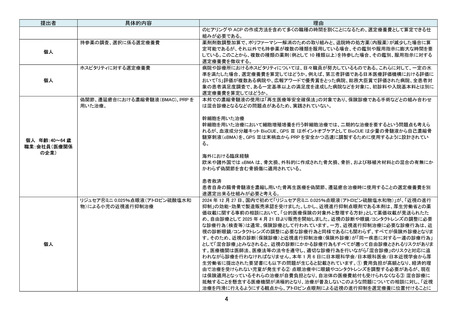

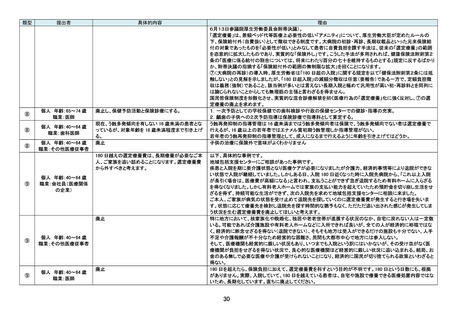

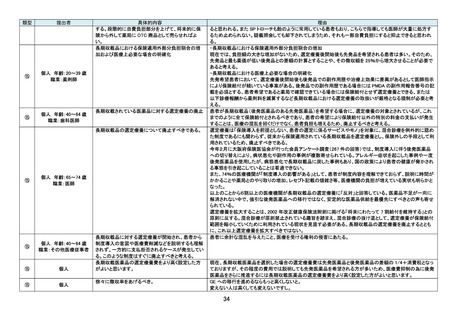

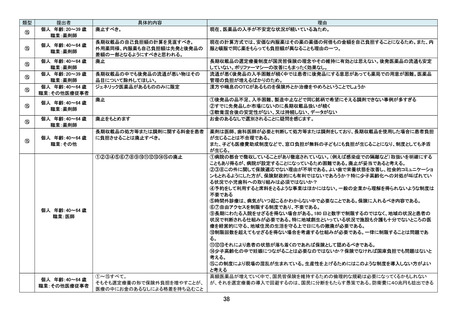

って、成長期以降も外傷歯の保全管理は必要で、その目的で作製される保護装置は選定療養として導入検討すべ

きである。そもそも小児期や運動・スポーツ時の口腔外傷リスクは高いため、歯学教育モデル・コア・カリキュラムの

なかに令和6年度からスポーツ歯学(マウスガード)の学修項目が追加されたところであり、歯科医行為として作製・

維持管理され、適切かつ安全性、有効性の高い運動・スポーツ用のマウスガードは選定療養として広く普及し、患者

負担の軽減を考慮すべきと考える。

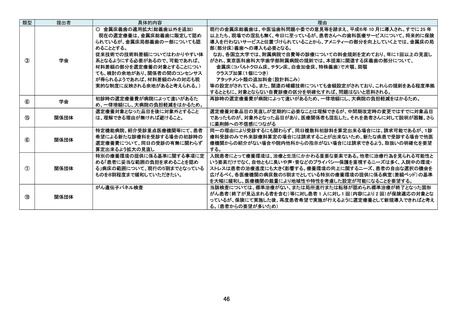

歯科(特に複数の歯科診療科を有する大学病院等)では、矯正歯科治療、インプラント治療や補綴治療等の自費診

療とう蝕や歯内療法等の保険診療を同日に行わなければならない状況があるが、現在は、混合診療の概念から不

可とされている。この場合、それぞれ別に診療予約日を取得する必要があり、患者の通院利便を考えると、患者の

仕事や学業等の生活にも影響が及んでいる。

近年、外来や訪問において患者の口腔内にインプラントが埋入されているケースが多く存在する。本来インプラント

義歯は、自由診療によって行われ、その後のメインテナンスも、施術したインプラント担当医院によって自費にて行

われることが基本となる。一方で、寿命の延びと共に、不健康期間が男性で約 9 年、女性で約年12年存在する状

態となっており、この期間は、身体的、精神的理由によりインプラント担当医院に通院して継続したメインテナンスを

受けることが困難になるケースの増加が予想される。実際に、大学附属のクリニックに 2022 年 7 月から 2024 年 11

月 30 日まで初診にて外来受診した 65 歳以上の者 250 名(男性 137 名,女性 113 名,平均年齢 80.4±7.2 歳)のう

ち、インプラント受療者は 30 名(12%)で,1 人あたり平均 3.0 本(最大9本)のインプラントが埋入されていた。さら

に,12 名(40%)にインプラント周囲骨の吸収や上部構造の脱離などのトラブルが認められた。インプラント施術医に

継続して通院しているものは 1 名のみであった。

これらの結果より生活機能の低下した高齢者においては、多くの受療者が専門的なメインテナンスを継続できてい

ない実態が明らかなことから、要介護高齢者に対するインプラントの管理に対して選定療養での対応が必要と考え

る。

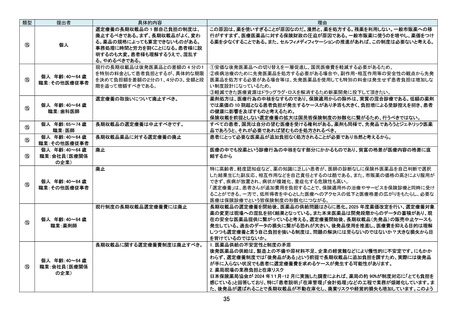

D298-2 内視鏡下嚥下機能検査の通知においては「着色水を嚥下させ」と記載がある。しかし実際の嚥下機能検査

の現場では、水分の摂取状況だけでなく、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の基準に基づき、経口摂取可能な

食形態の確認を段階的に確認し、安全に経口摂取に移行できるよう、かつ、患者の QOL 向上に資するよう、様々な

検査食を使用し、検査を行っている。

この嚥下機能を確認するために使用する着色水以外の検査食の費用について、選定療養としての徴収を認めて頂

きたい。

選定療養費に関する平成 18 年 10 月 6 日 医政局総務課通知に基づくと、今回の提案は、着色水以外の食形態の

安全な摂取が可能かを判断する追加的な「医療サービス」であり、患者が食べたいと思う食品を選択するという「選

択の機会」を保障するものである。また着色水を嚥下させるという「標準的な医療との区別」が明確化されている。

一方、中医協で示されている選定療養として対応しないものの分類には、下記の理由から該当しない。1)医療技術

評価分科会に同様の提案などはない 2)保険に既収載は×:検査食は「食品」であり日常生活において提供される

ものであり、そもそも保険適用の対象ではない 3)保険と組み合わせる必要性がないものは×:嚥下内視鏡検査と

いう保険において行われる検査の際に組み合わせて実施する必要がある 4)医療と直接関係ないサービスは×:嚥

下調整食の形態は、嚥下機能と密接にかかわりあっており、直接関係ないサービスではない。

以上より、本提案は、上記の選択基準に該当し、除外基準に該当しないと考えられ、また医療の質の向上に資する

ことが非常に大きいため、選定療養として導入すべきことが適当と考えます。ご検討のほど、お願い申し上げます。

国民の高齢化に伴い、頸椎・胸椎・腰椎など複数箇所の変形や痛みを訴える高齢者が増加している。しかし、現行

の保険制度では1回の受診につき1か所の痛みに対する神経ブロックしか実施できず、高齢患者の再診回数の増

加を招いている。したがって、「保険診療と保険外診療の併用が例外的に認められる」ケースとして、同一受診内で

の複数箇所への神経ブロックの施行を認めていただきたい(具体的には,腰痛に対して硬膜外ブロック、頸部痛に

21

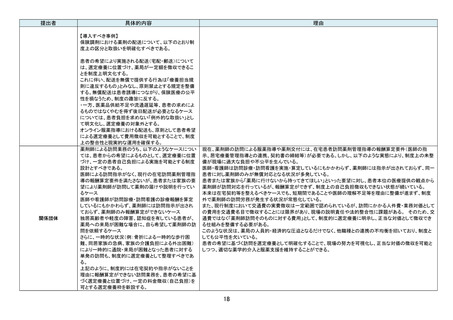

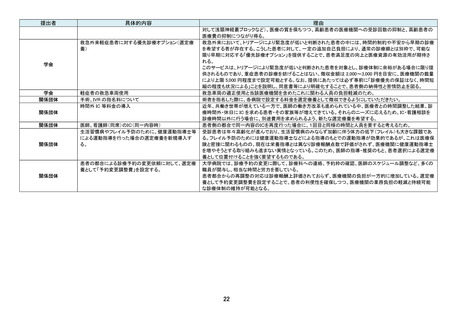

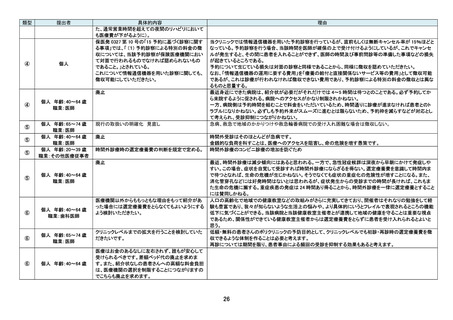

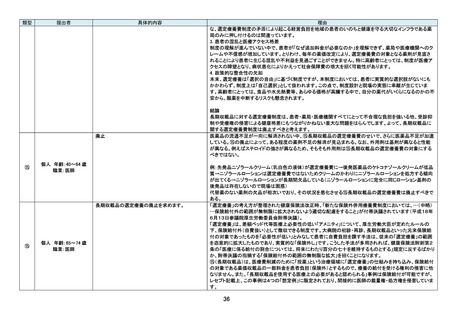

具体的内容

歯科における保険診療と自費診療の同日算定

学会

歯科診療でのインプラント義歯のメインテナンスを選定療

養へ導入する。

学会

嚥下造影検査(E003 造影剤注入手技 7 嚥下造影)と、

嚥下内視鏡検査(D298-2 内視鏡下嚥下機能検査)を実

施した際の、検査食の費用について、選定療養としての

費用徴収を認める。

学会

複数箇所の神経ブロック

学会

理由

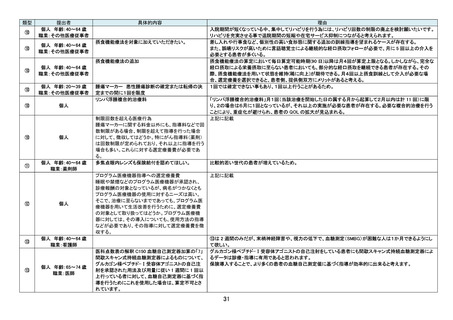

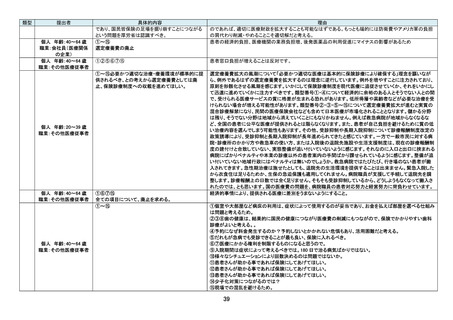

って、成長期以降も外傷歯の保全管理は必要で、その目的で作製される保護装置は選定療養として導入検討すべ

きである。そもそも小児期や運動・スポーツ時の口腔外傷リスクは高いため、歯学教育モデル・コア・カリキュラムの

なかに令和6年度からスポーツ歯学(マウスガード)の学修項目が追加されたところであり、歯科医行為として作製・

維持管理され、適切かつ安全性、有効性の高い運動・スポーツ用のマウスガードは選定療養として広く普及し、患者

負担の軽減を考慮すべきと考える。

歯科(特に複数の歯科診療科を有する大学病院等)では、矯正歯科治療、インプラント治療や補綴治療等の自費診

療とう蝕や歯内療法等の保険診療を同日に行わなければならない状況があるが、現在は、混合診療の概念から不

可とされている。この場合、それぞれ別に診療予約日を取得する必要があり、患者の通院利便を考えると、患者の

仕事や学業等の生活にも影響が及んでいる。

近年、外来や訪問において患者の口腔内にインプラントが埋入されているケースが多く存在する。本来インプラント

義歯は、自由診療によって行われ、その後のメインテナンスも、施術したインプラント担当医院によって自費にて行

われることが基本となる。一方で、寿命の延びと共に、不健康期間が男性で約 9 年、女性で約年12年存在する状

態となっており、この期間は、身体的、精神的理由によりインプラント担当医院に通院して継続したメインテナンスを

受けることが困難になるケースの増加が予想される。実際に、大学附属のクリニックに 2022 年 7 月から 2024 年 11

月 30 日まで初診にて外来受診した 65 歳以上の者 250 名(男性 137 名,女性 113 名,平均年齢 80.4±7.2 歳)のう

ち、インプラント受療者は 30 名(12%)で,1 人あたり平均 3.0 本(最大9本)のインプラントが埋入されていた。さら

に,12 名(40%)にインプラント周囲骨の吸収や上部構造の脱離などのトラブルが認められた。インプラント施術医に

継続して通院しているものは 1 名のみであった。

これらの結果より生活機能の低下した高齢者においては、多くの受療者が専門的なメインテナンスを継続できてい

ない実態が明らかなことから、要介護高齢者に対するインプラントの管理に対して選定療養での対応が必要と考え

る。

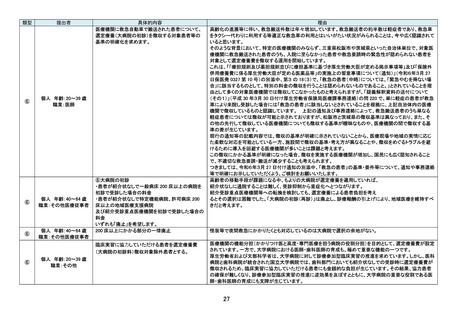

D298-2 内視鏡下嚥下機能検査の通知においては「着色水を嚥下させ」と記載がある。しかし実際の嚥下機能検査

の現場では、水分の摂取状況だけでなく、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の基準に基づき、経口摂取可能な

食形態の確認を段階的に確認し、安全に経口摂取に移行できるよう、かつ、患者の QOL 向上に資するよう、様々な

検査食を使用し、検査を行っている。

この嚥下機能を確認するために使用する着色水以外の検査食の費用について、選定療養としての徴収を認めて頂

きたい。

選定療養費に関する平成 18 年 10 月 6 日 医政局総務課通知に基づくと、今回の提案は、着色水以外の食形態の

安全な摂取が可能かを判断する追加的な「医療サービス」であり、患者が食べたいと思う食品を選択するという「選

択の機会」を保障するものである。また着色水を嚥下させるという「標準的な医療との区別」が明確化されている。

一方、中医協で示されている選定療養として対応しないものの分類には、下記の理由から該当しない。1)医療技術

評価分科会に同様の提案などはない 2)保険に既収載は×:検査食は「食品」であり日常生活において提供される

ものであり、そもそも保険適用の対象ではない 3)保険と組み合わせる必要性がないものは×:嚥下内視鏡検査と

いう保険において行われる検査の際に組み合わせて実施する必要がある 4)医療と直接関係ないサービスは×:嚥

下調整食の形態は、嚥下機能と密接にかかわりあっており、直接関係ないサービスではない。

以上より、本提案は、上記の選択基準に該当し、除外基準に該当しないと考えられ、また医療の質の向上に資する

ことが非常に大きいため、選定療養として導入すべきことが適当と考えます。ご検討のほど、お願い申し上げます。

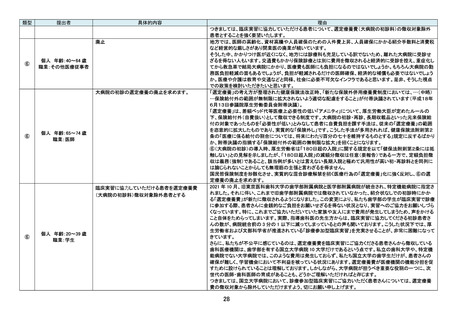

国民の高齢化に伴い、頸椎・胸椎・腰椎など複数箇所の変形や痛みを訴える高齢者が増加している。しかし、現行

の保険制度では1回の受診につき1か所の痛みに対する神経ブロックしか実施できず、高齢患者の再診回数の増

加を招いている。したがって、「保険診療と保険外診療の併用が例外的に認められる」ケースとして、同一受診内で

の複数箇所への神経ブロックの施行を認めていただきたい(具体的には,腰痛に対して硬膜外ブロック、頸部痛に

21