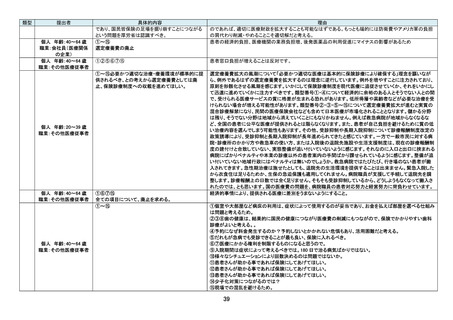

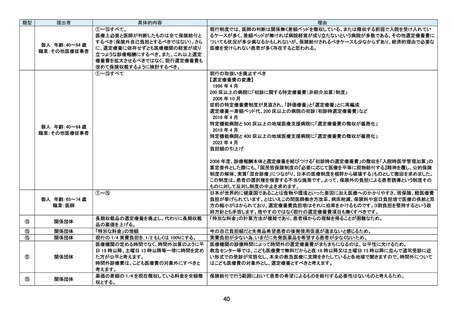

よむ、つかう、まなぶ。

総ー8参考1[1.2MB] (25 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

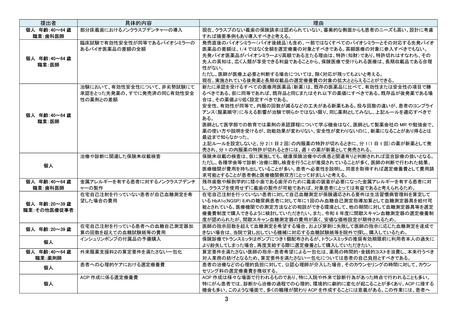

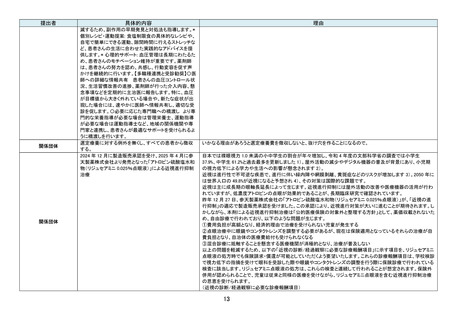

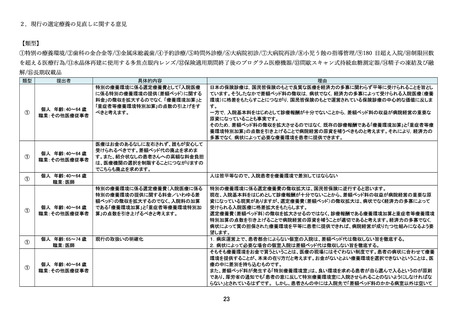

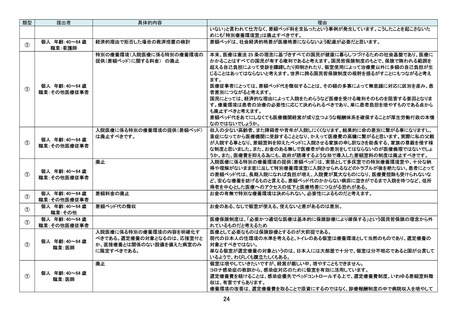

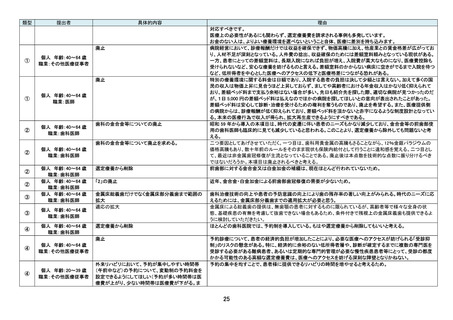

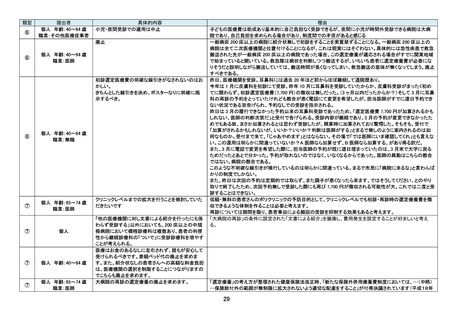

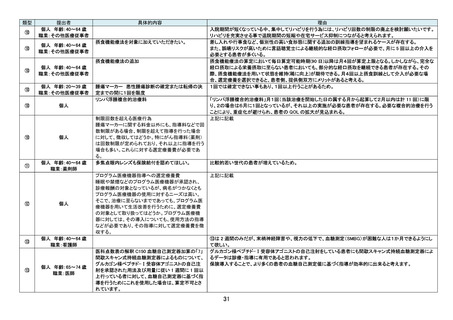

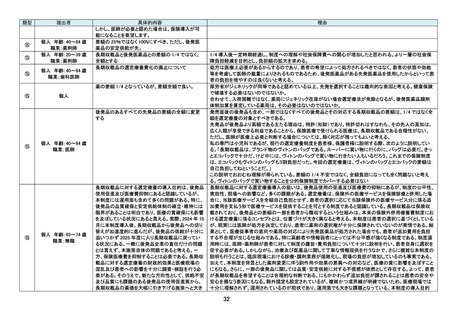

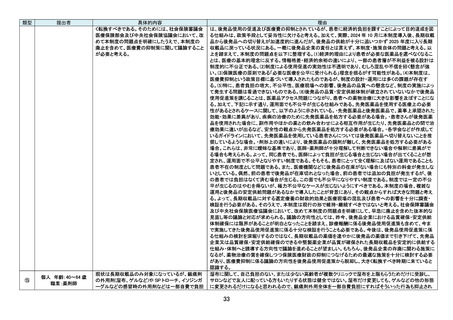

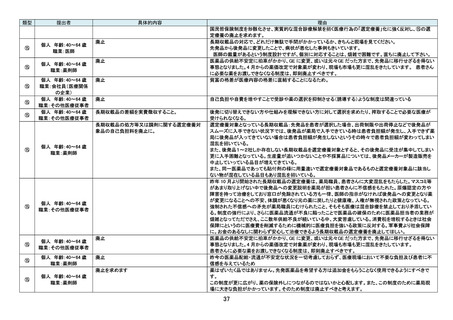

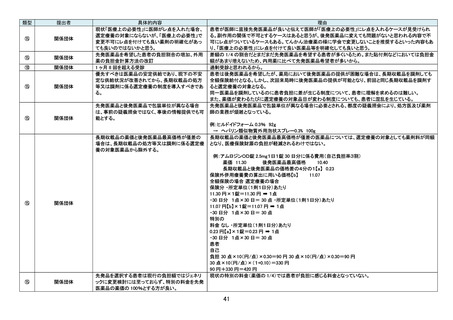

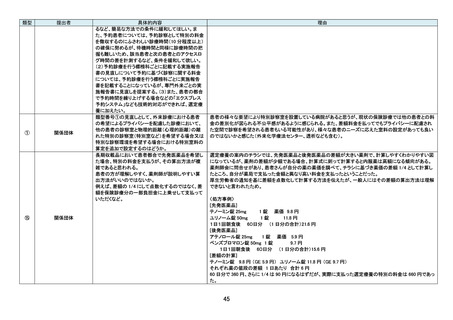

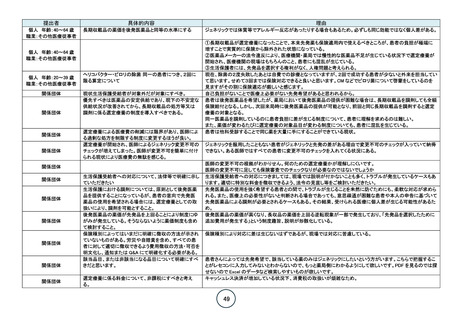

類型

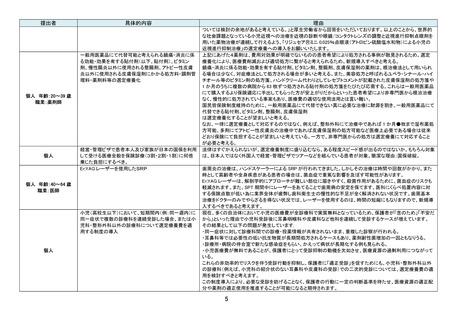

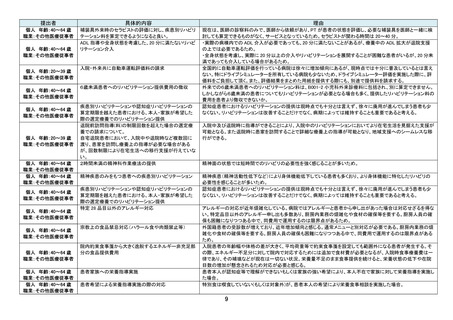

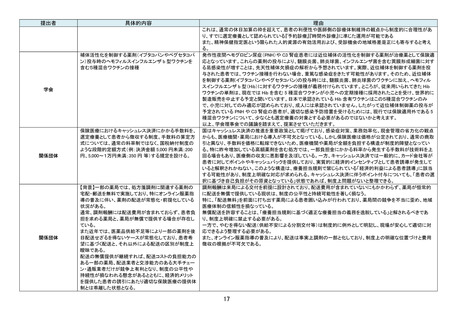

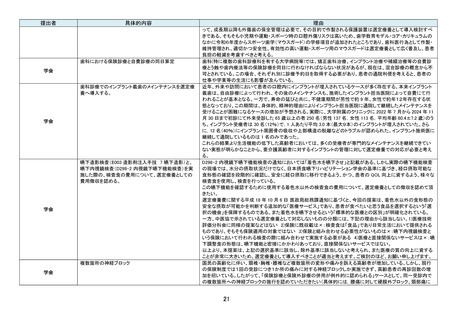

提出者

具体的内容

選定療養から削除

理由

対応すべきです。

医療上の必要性があるにも関わらず、選定療養費を請求される事例も多発しています。

お金のない人は、よりよい療養環境を選べないということ自体、医療に差別を持ち込みます。

病院経営において、診療報酬だけでは収益を確保できず、物価高騰に加え、他産業との賃金格差が広がってお

り、人材不足が深刻となっている。人件費の捻出、収益確保のためには差額室料頼みとなっている現状がある。

一方、患者にとっての差額室料は、長期入院になれば負担が増え、入院費が莫大なものになり、医療費控除も

受けられないなど、安心な療養を妨げるものと言える。差額室料のかからない病床に空きがでるまで入院を待つ

など、低所得者を中心とした医療へのアクセスの低下と医療格差につながる恐れがある。

特別の療養環境に関する料金は日額であり、入院する患者の負担は決して少額とは言えない。加えて多くの国

民の収入は物価上昇に見合うほど上昇しておらず、ましてや高齢者における年金収入はかなり低く抑えられて

おり、差額ベッド料まで支払う余裕はない場合が多い。先日も紹介先を探した際、適切な病院が見つかったのだ

が、1日 5,000 円の差額ベッド料は払えなのでほかの病院を探してほしいとの意向が表出されたことがあった。

差額ベッド料は安心して診断・治療を受けるための権利を奪うものであり、廃止を希望する。また、医療提供側

の病院からは、診療報酬が低く抑えられており、差額ベッド料を頂かないと赤字になるような制度設計となってい

る。本来の医療行為で収入が得られ、拡大再生産できるようにすべきである。

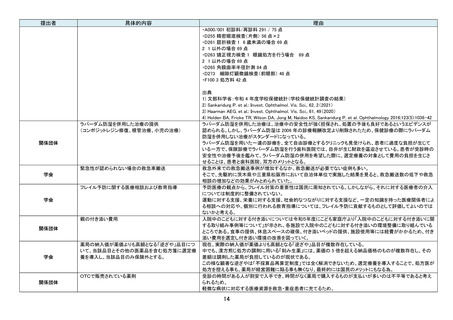

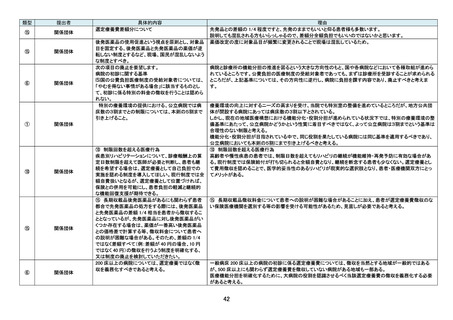

昭和 59 年から導入の本項目は、時代の変遷に伴い患者のニーズもかなり減少しており、金合金等の前歯部使

用の歯科医師も臨床的に見ても減少していると思われる。このことより、選定療養から除外しても問題ないと考

える。

二つ要因としてあげさせていただく。一つ目は、歯科用貴金属の高騰もさることながら、12%金銀パラジウムの

価格高騰もあり、数十年前のルールをそのまま現状も保険内給付として行うことに違和感を覚える。二つ目とし

て、最近は非金属歯冠修復が主流となっていることである。廃止後は本点数を技術的な点数に振り分けるべき

ではないだろうか。本項目は廃止されるべきと考える。

前歯部に対する金合金又は白金加金の補綴は、現在ほとんど行われていないため。

「2」の廃止

近年、金合金・白金加金による前歯部歯冠修復の需要が少ないため。

金属床総義歯だけでなく金属床部分義歯まで範囲の

拡大

適応の拡大

歯科治療技術の向上や患者の予防意識の向上により歯の残存率の著しい向上がみられる。時代のニーズに応

えるためには、金属床部分義歯までの適用拡大が必要と思う。

金属床による総義歯の提供は、無歯顎の患者に対するものに限られているが、高齢者等で様々な全身の状

態、基礎疾患の有無を考慮して抜歯できない場合もあるため、条件付きで残根上の金属床義歯も提供できるよ

うに検討していただきたい。

ほとんどの歯科医院では、予約制を導入している。もはや選定療養から削除してもいいと考える。

廃止

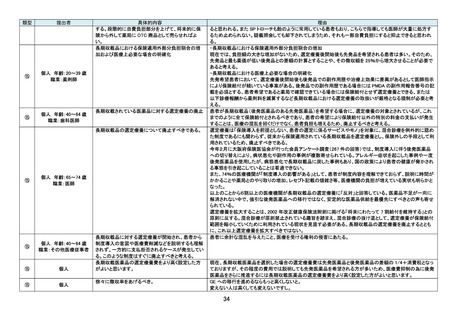

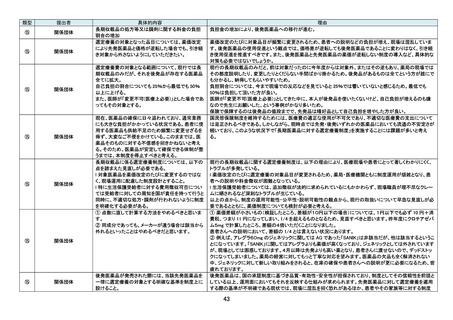

①

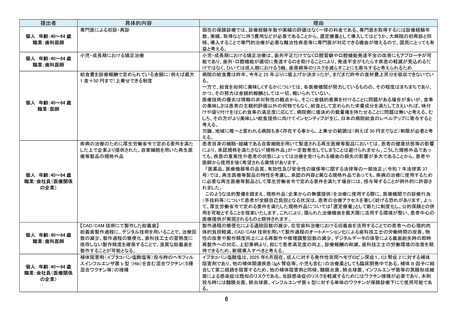

個人 年齢:40~64 歳

職業:その他医療従事者

廃止

①

個人 年齢:40~64 歳

職業:医師

②

個人 年齢:40~64 歳

職業:歯科医師

②

個人 年齢:40~64 歳

職業:歯科医師

歯科の金合金等についての廃止

歯科の金合金等について廃止を求める。

②

②

③

個人 年齢:40~64 歳

職業:歯科医師

個人 年齢:40~64 歳

職業:歯科医師

個人 年齢:40~64 歳

職業:歯科医師

③

個人 年齢:40~64 歳

職業:歯科医師

④

個人 年齢:40~64 歳

職業:歯科医師

④

個人 年齢:40~64 歳

職業:その他医療従事者

④

個人 年齢:20~39 歳

職業:その他医療従事者

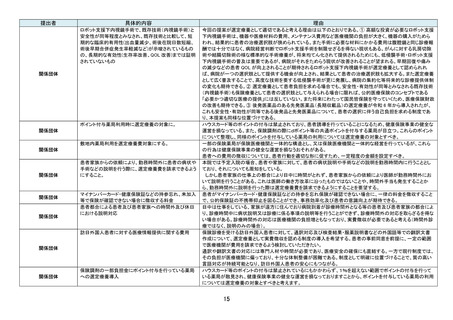

選定療養から削除

廃止

外来リハビリにおいて、予約が集中しやすい時間帯

(午前中など)の予約について、変動制の予約料金を

設定できるようにしてほしい(予約が多い時間帯は医

療費が上がり、少ない時間帯は医療費が下がる。ま

予約診療について、患者の経済的負担が増加したことにより、必要な医療へのアクセスが妨げられる「受診抑

制」のリスクの懸念がある。特に、経済的に余裕のない低所得者層や、診断が確定するまでに複数の専門医を

受診する必要がある難病患者、あるいは定期的な専門的管理が必要な慢性疾患患者等にとって、受診の都度

かかる可能性のある高額な選定療養費は、医療へのアクセスを妨げる深刻な障壁となりかねない。

予約の集中を均すことで、患者様に提供できるリハビリの時間を増やせると考えるため。

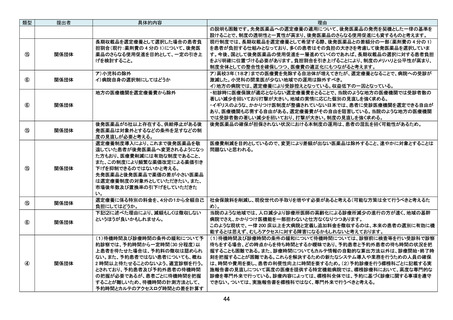

25

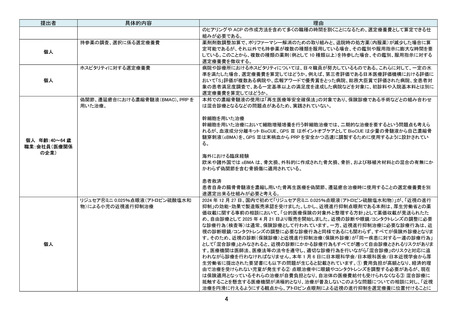

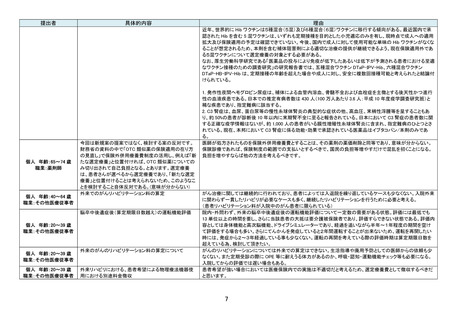

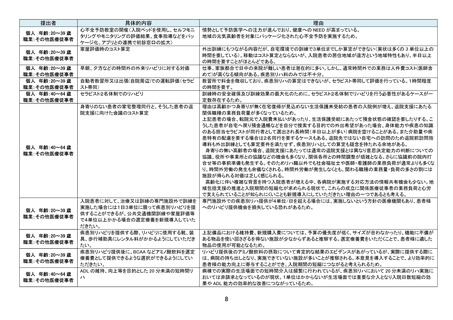

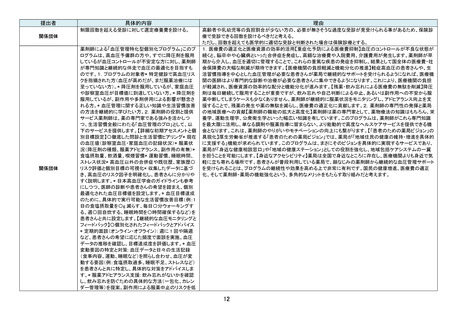

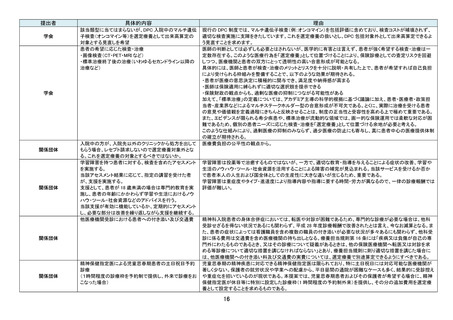

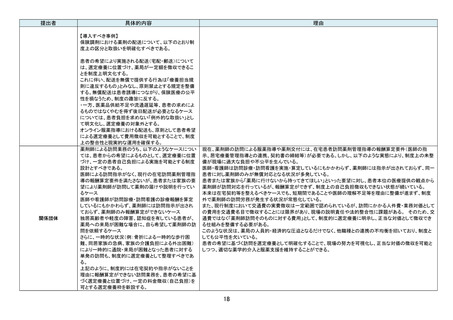

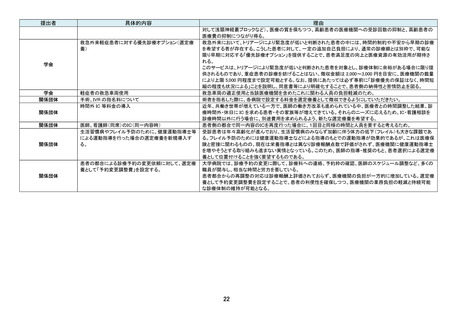

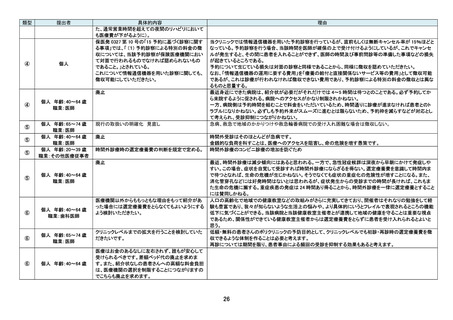

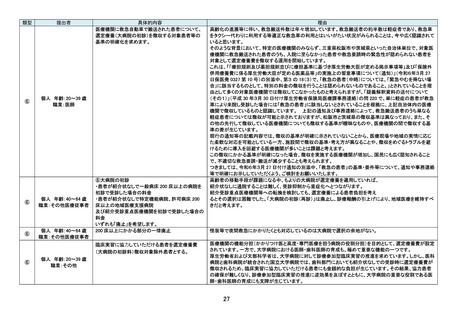

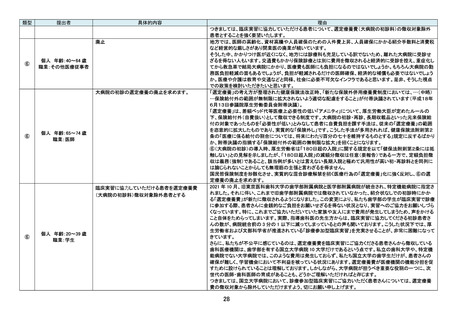

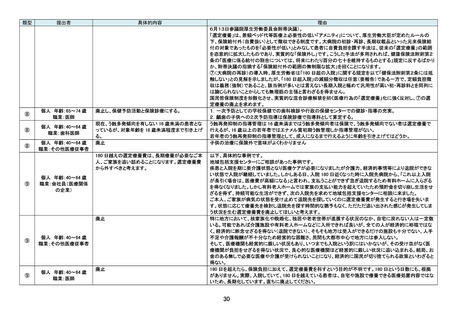

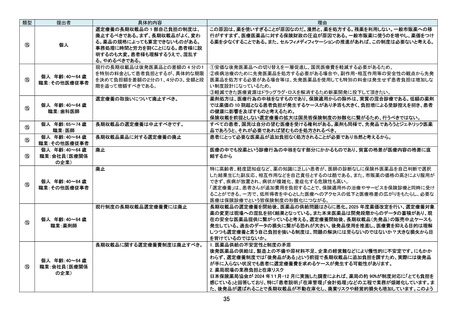

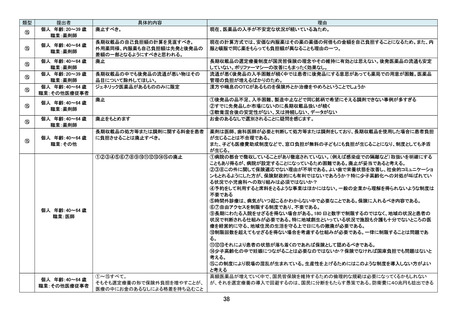

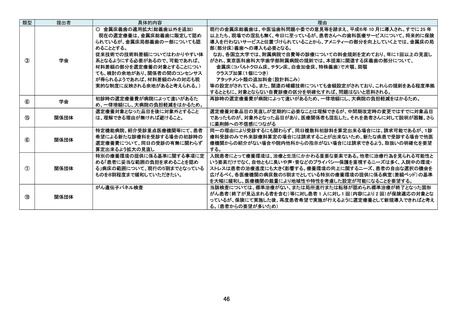

提出者

具体的内容

選定療養から削除

理由

対応すべきです。

医療上の必要性があるにも関わらず、選定療養費を請求される事例も多発しています。

お金のない人は、よりよい療養環境を選べないということ自体、医療に差別を持ち込みます。

病院経営において、診療報酬だけでは収益を確保できず、物価高騰に加え、他産業との賃金格差が広がってお

り、人材不足が深刻となっている。人件費の捻出、収益確保のためには差額室料頼みとなっている現状がある。

一方、患者にとっての差額室料は、長期入院になれば負担が増え、入院費が莫大なものになり、医療費控除も

受けられないなど、安心な療養を妨げるものと言える。差額室料のかからない病床に空きがでるまで入院を待つ

など、低所得者を中心とした医療へのアクセスの低下と医療格差につながる恐れがある。

特別の療養環境に関する料金は日額であり、入院する患者の負担は決して少額とは言えない。加えて多くの国

民の収入は物価上昇に見合うほど上昇しておらず、ましてや高齢者における年金収入はかなり低く抑えられて

おり、差額ベッド料まで支払う余裕はない場合が多い。先日も紹介先を探した際、適切な病院が見つかったのだ

が、1日 5,000 円の差額ベッド料は払えなのでほかの病院を探してほしいとの意向が表出されたことがあった。

差額ベッド料は安心して診断・治療を受けるための権利を奪うものであり、廃止を希望する。また、医療提供側

の病院からは、診療報酬が低く抑えられており、差額ベッド料を頂かないと赤字になるような制度設計となってい

る。本来の医療行為で収入が得られ、拡大再生産できるようにすべきである。

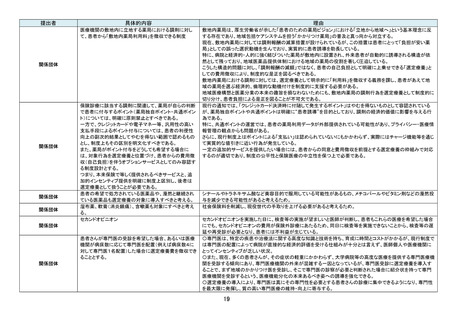

昭和 59 年から導入の本項目は、時代の変遷に伴い患者のニーズもかなり減少しており、金合金等の前歯部使

用の歯科医師も臨床的に見ても減少していると思われる。このことより、選定療養から除外しても問題ないと考

える。

二つ要因としてあげさせていただく。一つ目は、歯科用貴金属の高騰もさることながら、12%金銀パラジウムの

価格高騰もあり、数十年前のルールをそのまま現状も保険内給付として行うことに違和感を覚える。二つ目とし

て、最近は非金属歯冠修復が主流となっていることである。廃止後は本点数を技術的な点数に振り分けるべき

ではないだろうか。本項目は廃止されるべきと考える。

前歯部に対する金合金又は白金加金の補綴は、現在ほとんど行われていないため。

「2」の廃止

近年、金合金・白金加金による前歯部歯冠修復の需要が少ないため。

金属床総義歯だけでなく金属床部分義歯まで範囲の

拡大

適応の拡大

歯科治療技術の向上や患者の予防意識の向上により歯の残存率の著しい向上がみられる。時代のニーズに応

えるためには、金属床部分義歯までの適用拡大が必要と思う。

金属床による総義歯の提供は、無歯顎の患者に対するものに限られているが、高齢者等で様々な全身の状

態、基礎疾患の有無を考慮して抜歯できない場合もあるため、条件付きで残根上の金属床義歯も提供できるよ

うに検討していただきたい。

ほとんどの歯科医院では、予約制を導入している。もはや選定療養から削除してもいいと考える。

廃止

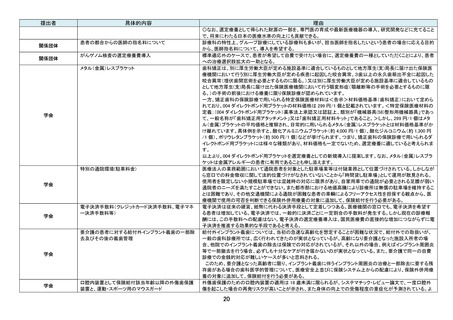

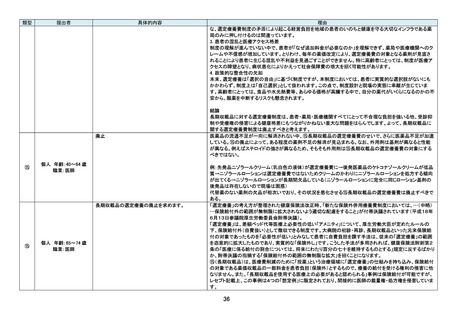

①

個人 年齢:40~64 歳

職業:その他医療従事者

廃止

①

個人 年齢:40~64 歳

職業:医師

②

個人 年齢:40~64 歳

職業:歯科医師

②

個人 年齢:40~64 歳

職業:歯科医師

歯科の金合金等についての廃止

歯科の金合金等について廃止を求める。

②

②

③

個人 年齢:40~64 歳

職業:歯科医師

個人 年齢:40~64 歳

職業:歯科医師

個人 年齢:40~64 歳

職業:歯科医師

③

個人 年齢:40~64 歳

職業:歯科医師

④

個人 年齢:40~64 歳

職業:歯科医師

④

個人 年齢:40~64 歳

職業:その他医療従事者

④

個人 年齢:20~39 歳

職業:その他医療従事者

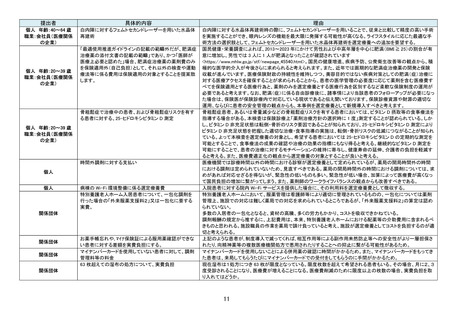

選定療養から削除

廃止

外来リハビリにおいて、予約が集中しやすい時間帯

(午前中など)の予約について、変動制の予約料金を

設定できるようにしてほしい(予約が多い時間帯は医

療費が上がり、少ない時間帯は医療費が下がる。ま

予約診療について、患者の経済的負担が増加したことにより、必要な医療へのアクセスが妨げられる「受診抑

制」のリスクの懸念がある。特に、経済的に余裕のない低所得者層や、診断が確定するまでに複数の専門医を

受診する必要がある難病患者、あるいは定期的な専門的管理が必要な慢性疾患患者等にとって、受診の都度

かかる可能性のある高額な選定療養費は、医療へのアクセスを妨げる深刻な障壁となりかねない。

予約の集中を均すことで、患者様に提供できるリハビリの時間を増やせると考えるため。

25