よむ、つかう、まなぶ。

総ー8参考1[1.2MB] (27 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

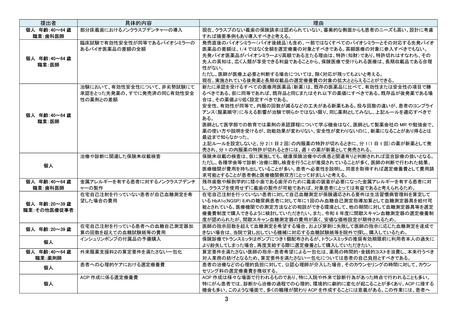

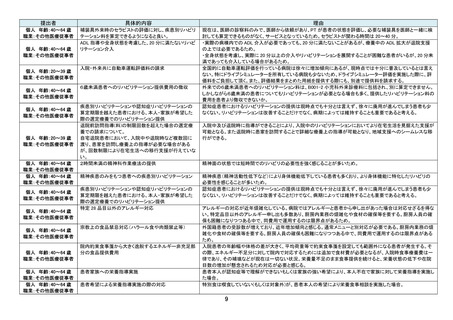

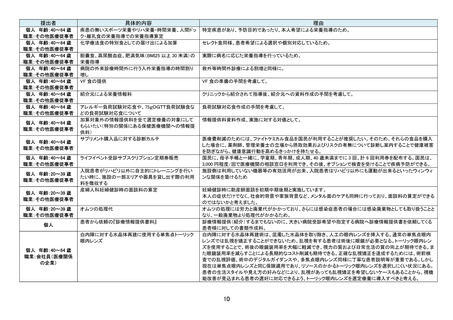

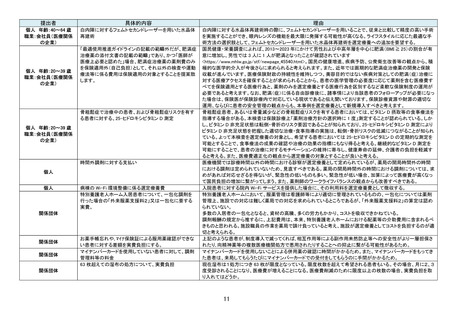

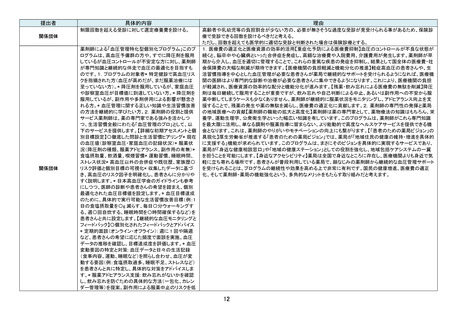

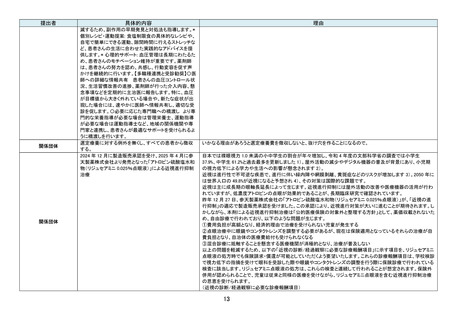

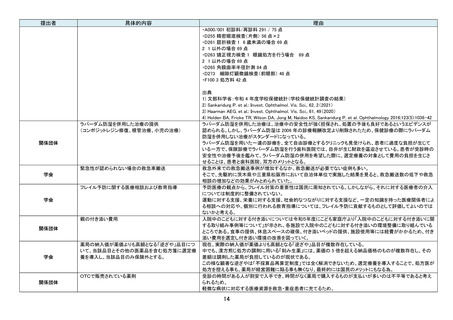

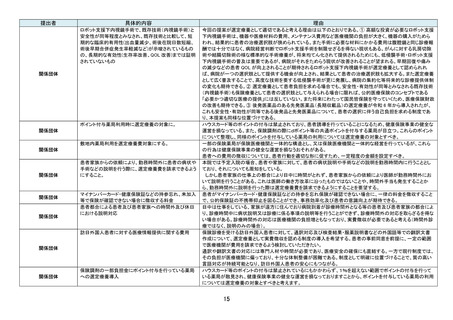

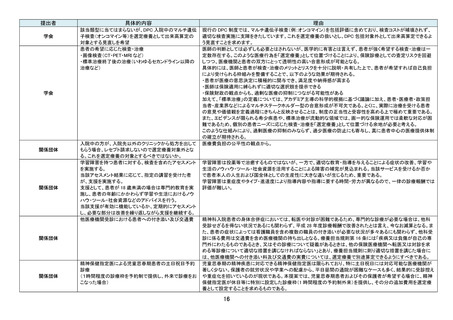

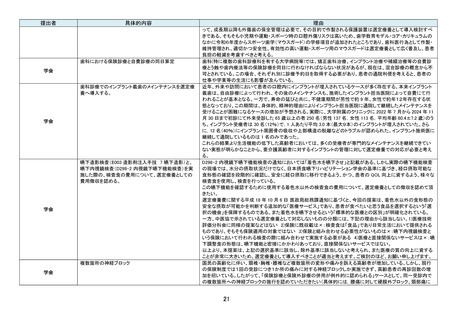

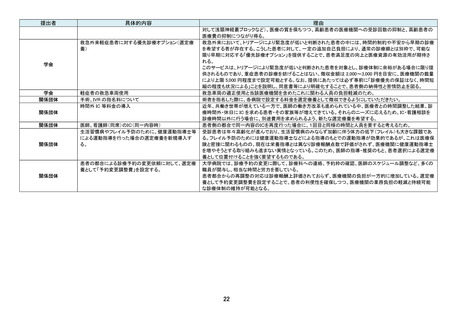

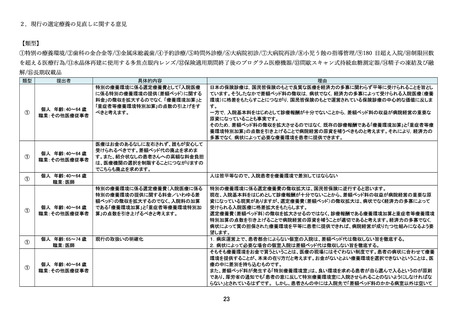

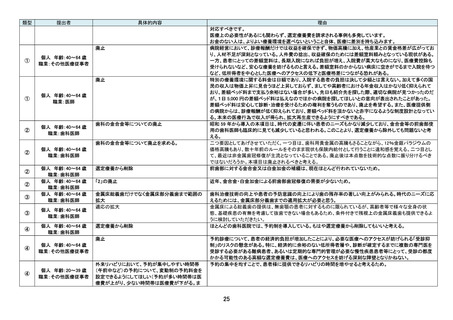

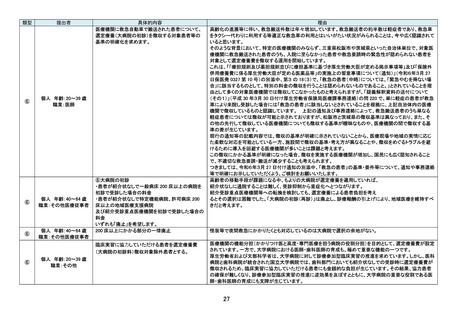

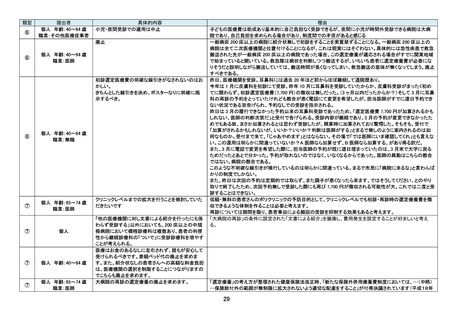

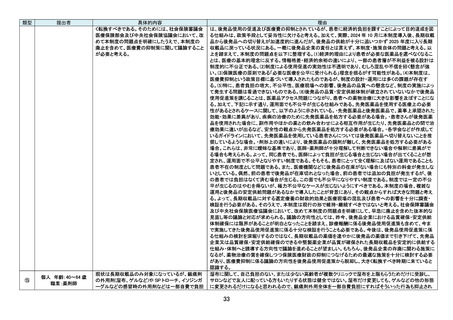

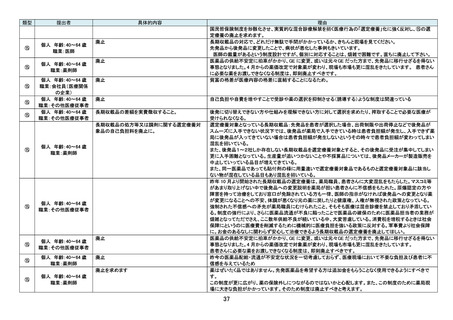

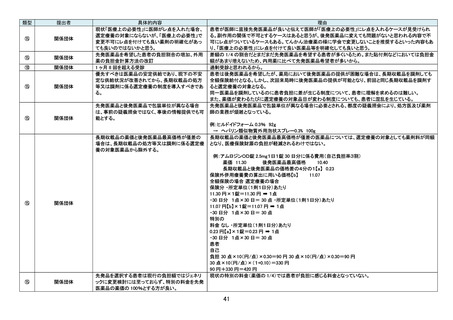

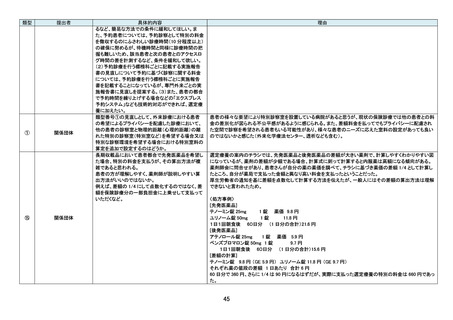

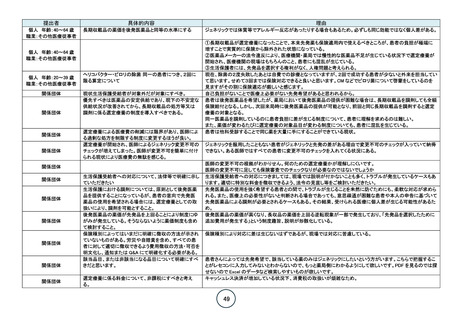

類型

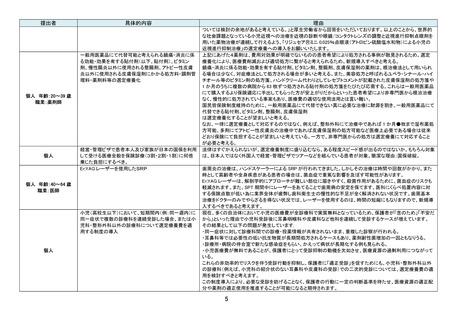

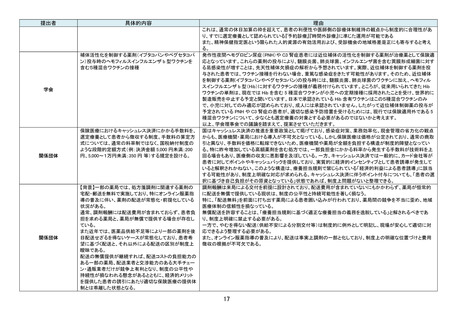

提出者

⑥

個人 年齢:20~39 歳

職業:医師

⑥

個人 年齢:40~64 歳

職業:その他医療従事者

⑥

個人 年齢:40~64 歳

職業:その他医療従事者

具体的内容

医療機関に救急自動車で搬送された患者について、

選定療養(大病院の初診)を徴収する対象患者等の

基準の明確化を求めます。

⑥大病院の初診

・患者が紹介状なしで一般病床 200 床以上の病院を

初診で受診した場合の料金

・患者が紹介状なしで特定機能病院、許可病床 200

床以上の地域医療支援病院

及び紹介受診重点医療機関を初診で受診した場合の

料金

いずれも「廃止」を希望します。

200 床以上にかかる部分の一律廃止

臨床実習に協⼒していただける患者を選定療養費

(大病院の初診料)徴収対象除外患者とする。

⑥

個人 年齢:20~39 歳

職業:その他

理由

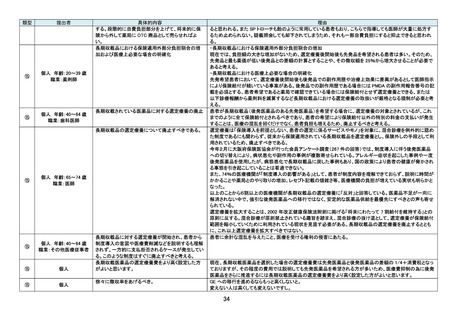

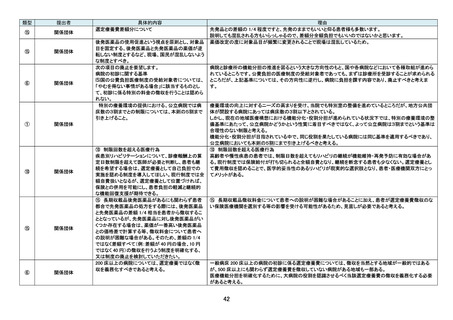

高齢化の進展等に伴い、救急搬送件数は年々増加しています。救急搬送者の約半数は軽症者であり、救急車

をタクシー代わりに利用する等適正な救急車の利用とはいいがたい状況がみられることは、今や広く認識されて

いると思います。

そのような背景において、特定の医療機関のみならず、三重県松阪市や茨城県といった自治体単位で、対象医

療機関に救急搬送された患者のうち、入院に至らなかった患者や救急要請時の緊急性が認められない患者を

対象として選定療養費を徴収する運用を開始しています。

これは、「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外

併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について(通知)」(令和6年3月 27

日保医発 0327 第 10 号)の別添中、第3 の 18(3)で、「救急の患者(中略)については、「緊急やむを得ない場

合」に該当するものとして、特別の料金の徴収を行うことは認められないものであること。」とされていることを理

由として多くの対象医療機関では徴収してこなかったものと考えられますが、「疑義解釈資料の送付について

(その1)」(平成 30 年3月 30 日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問 220 で、単に軽症の患者が救急

車により来院し受診した場合には「救急の患者」に該当しないとされていることを根拠に、上記自治体内の医療

機関で徴収しているものと認識しています。 上記の通知及び事務連絡によって、救急搬送患者のうち単なる

軽症患者については徴収が可能と示されておりますが、松阪市と茨城県の徴収基準は異なっており、また、そ

の他の先行して徴収している医療機関についても徴収する基準が曖昧なものや、医療機関の間で徴収する基

準の差が生じています。

現行の通知等の記載内容では、徴収の基準が明確に示されていないことから、医療現場や地域の実情に応じ

た柔軟な対応を可能としている一方、施設間で徴収の基準・考え方が異なることや、徴収をめぐるトラブルを避

けるために導入を回避する医療機関が多いことは課題と考えます。

この徴収にかかる基準が明確になった場合、徴収を実施する医療機関が増加し、国民にも広く認知されること

で、不適切な救急要請・搬送が減少することも考えられます。

つきましては、令和6年3月 27 日付け通知の別添中、「救急の患者」の基準・要件等について、通知や事務連絡

等で明確にお示ししていただくよう、ご検討をお願いいたします。

高齢者の移動手段が課題になる中、もよりの大病院が選定療養を適用していれば、

紹介状なしに通院することは難しく、受診抑制から重症化へとつながります。

紹介受診重点医療機関等への転換を検討しても、選定療養による患者負担を考え

るとその選択は困難でした。「大病院の初診(再診)」は廃止し、診療報酬の引上げにより、地域医療を維持すべ

きだと考えます。

怪我等で夜間救急にかかりたくとも対応しているのは大病院で選択の余地がない。

医療機関の機能分担(かかりつけ医と高度・専門医療を担う病院の役割分担)を目的として、選定療養費が設定

されています。一方で、大学病院における医師・歯科医師の育成も、極めて重要な機能の一つです。

厚生労働省および文部科学省は、大学病院に対して診療参加型臨床実習の推進を求めています。しかし、医科

病院と歯科病院が統合された国立大学病院では、歯科部門においても紹介状なしでの受診時に選定療養費が

徴収されるため、臨床実習に協力していただける患者にも金銭的な負担が生じています。その結果、協力患者

の確保が難しくなり、診療参加型臨床実習の推進に逆効果を及ぼすとともに、大学病院の重要な役割である医

師・歯科医師の育成にも支障が生じています。

27

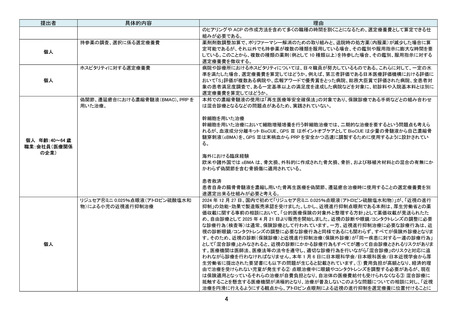

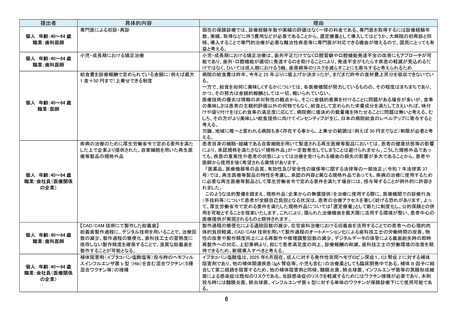

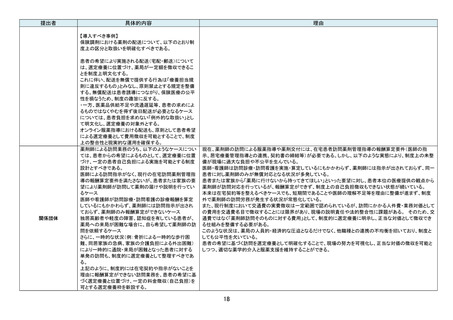

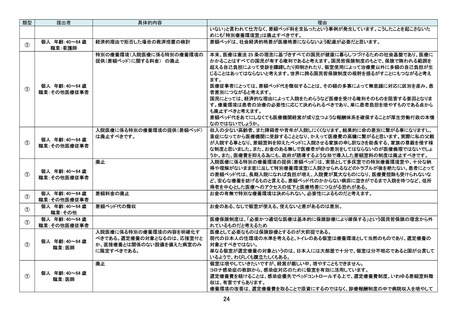

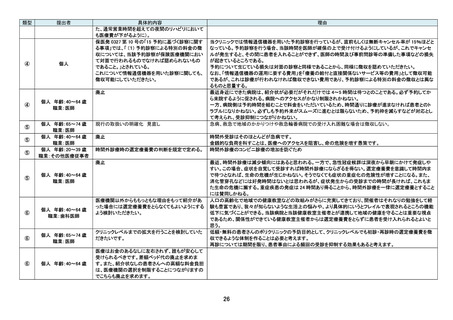

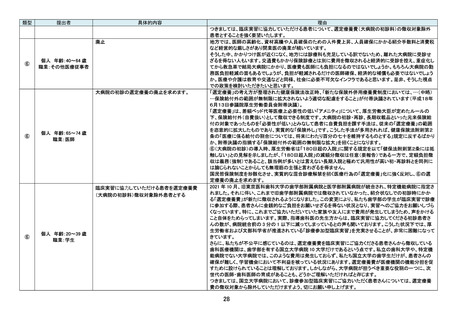

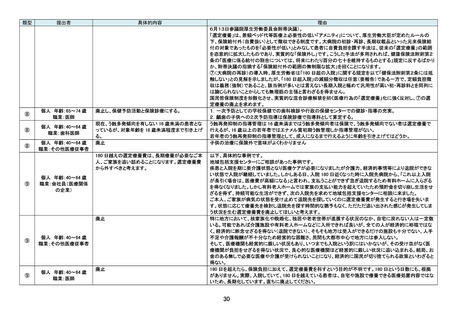

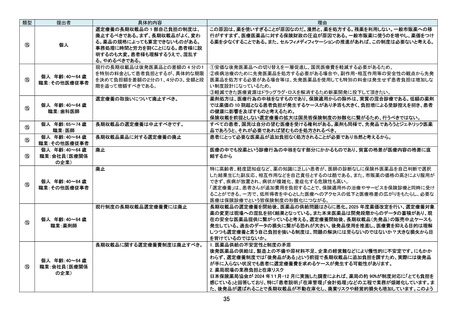

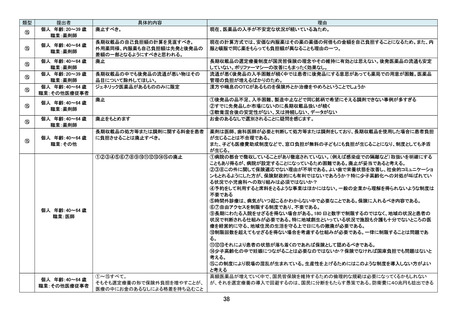

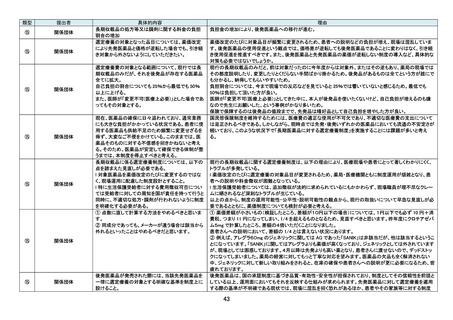

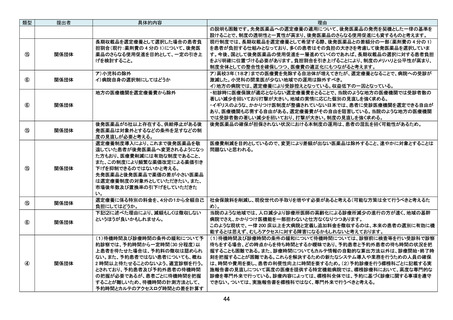

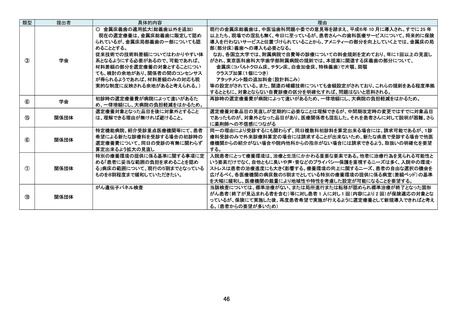

提出者

⑥

個人 年齢:20~39 歳

職業:医師

⑥

個人 年齢:40~64 歳

職業:その他医療従事者

⑥

個人 年齢:40~64 歳

職業:その他医療従事者

具体的内容

医療機関に救急自動車で搬送された患者について、

選定療養(大病院の初診)を徴収する対象患者等の

基準の明確化を求めます。

⑥大病院の初診

・患者が紹介状なしで一般病床 200 床以上の病院を

初診で受診した場合の料金

・患者が紹介状なしで特定機能病院、許可病床 200

床以上の地域医療支援病院

及び紹介受診重点医療機関を初診で受診した場合の

料金

いずれも「廃止」を希望します。

200 床以上にかかる部分の一律廃止

臨床実習に協⼒していただける患者を選定療養費

(大病院の初診料)徴収対象除外患者とする。

⑥

個人 年齢:20~39 歳

職業:その他

理由

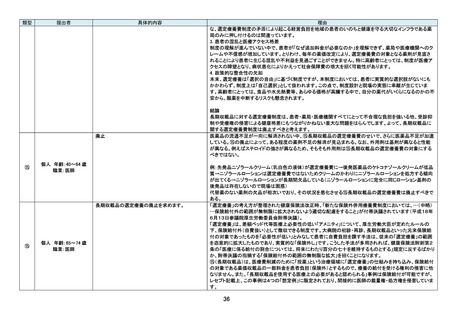

高齢化の進展等に伴い、救急搬送件数は年々増加しています。救急搬送者の約半数は軽症者であり、救急車

をタクシー代わりに利用する等適正な救急車の利用とはいいがたい状況がみられることは、今や広く認識されて

いると思います。

そのような背景において、特定の医療機関のみならず、三重県松阪市や茨城県といった自治体単位で、対象医

療機関に救急搬送された患者のうち、入院に至らなかった患者や救急要請時の緊急性が認められない患者を

対象として選定療養費を徴収する運用を開始しています。

これは、「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外

併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について(通知)」(令和6年3月 27

日保医発 0327 第 10 号)の別添中、第3 の 18(3)で、「救急の患者(中略)については、「緊急やむを得ない場

合」に該当するものとして、特別の料金の徴収を行うことは認められないものであること。」とされていることを理

由として多くの対象医療機関では徴収してこなかったものと考えられますが、「疑義解釈資料の送付について

(その1)」(平成 30 年3月 30 日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問 220 で、単に軽症の患者が救急

車により来院し受診した場合には「救急の患者」に該当しないとされていることを根拠に、上記自治体内の医療

機関で徴収しているものと認識しています。 上記の通知及び事務連絡によって、救急搬送患者のうち単なる

軽症患者については徴収が可能と示されておりますが、松阪市と茨城県の徴収基準は異なっており、また、そ

の他の先行して徴収している医療機関についても徴収する基準が曖昧なものや、医療機関の間で徴収する基

準の差が生じています。

現行の通知等の記載内容では、徴収の基準が明確に示されていないことから、医療現場や地域の実情に応じ

た柔軟な対応を可能としている一方、施設間で徴収の基準・考え方が異なることや、徴収をめぐるトラブルを避

けるために導入を回避する医療機関が多いことは課題と考えます。

この徴収にかかる基準が明確になった場合、徴収を実施する医療機関が増加し、国民にも広く認知されること

で、不適切な救急要請・搬送が減少することも考えられます。

つきましては、令和6年3月 27 日付け通知の別添中、「救急の患者」の基準・要件等について、通知や事務連絡

等で明確にお示ししていただくよう、ご検討をお願いいたします。

高齢者の移動手段が課題になる中、もよりの大病院が選定療養を適用していれば、

紹介状なしに通院することは難しく、受診抑制から重症化へとつながります。

紹介受診重点医療機関等への転換を検討しても、選定療養による患者負担を考え

るとその選択は困難でした。「大病院の初診(再診)」は廃止し、診療報酬の引上げにより、地域医療を維持すべ

きだと考えます。

怪我等で夜間救急にかかりたくとも対応しているのは大病院で選択の余地がない。

医療機関の機能分担(かかりつけ医と高度・専門医療を担う病院の役割分担)を目的として、選定療養費が設定

されています。一方で、大学病院における医師・歯科医師の育成も、極めて重要な機能の一つです。

厚生労働省および文部科学省は、大学病院に対して診療参加型臨床実習の推進を求めています。しかし、医科

病院と歯科病院が統合された国立大学病院では、歯科部門においても紹介状なしでの受診時に選定療養費が

徴収されるため、臨床実習に協力していただける患者にも金銭的な負担が生じています。その結果、協力患者

の確保が難しくなり、診療参加型臨床実習の推進に逆効果を及ぼすとともに、大学病院の重要な役割である医

師・歯科医師の育成にも支障が生じています。

27