よむ、つかう、まなぶ。

総ー8参考1[1.2MB] (48 ページ)

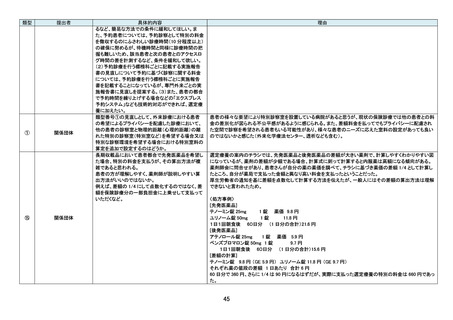

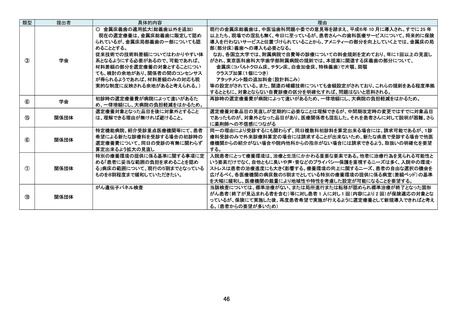

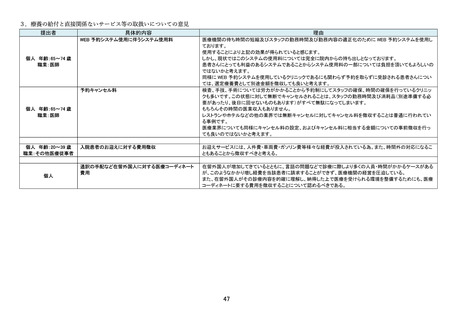

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

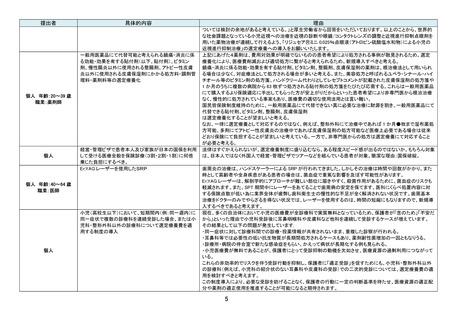

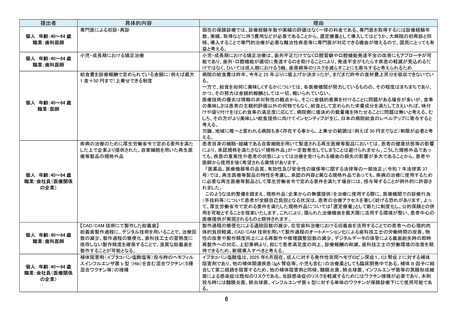

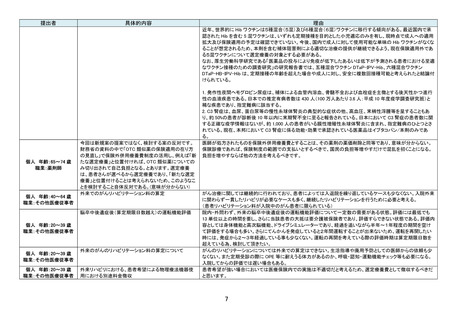

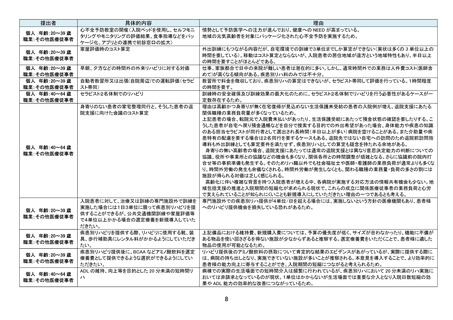

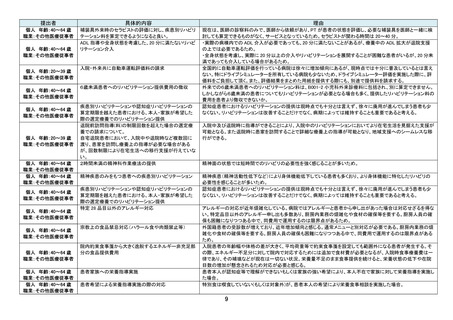

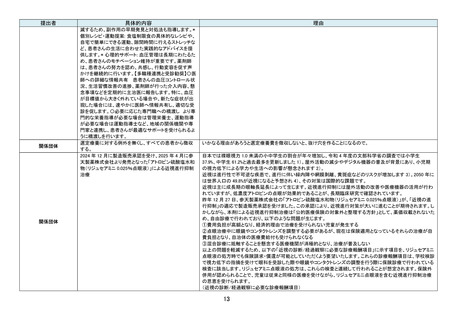

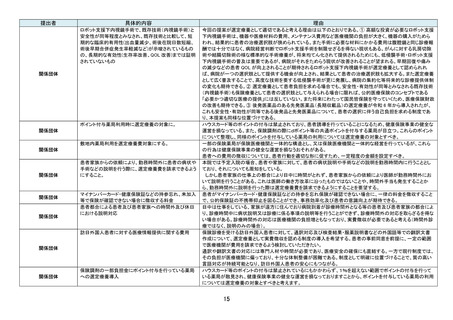

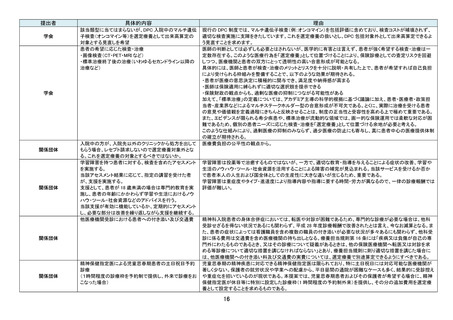

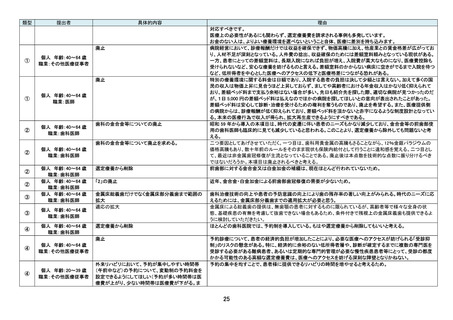

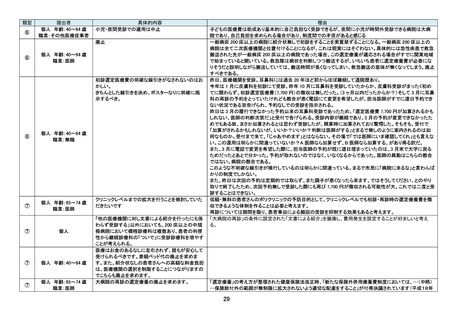

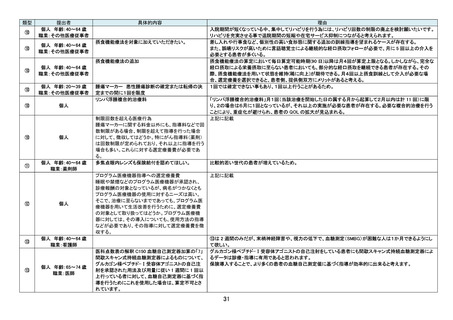

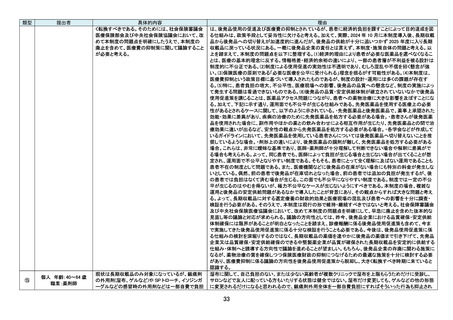

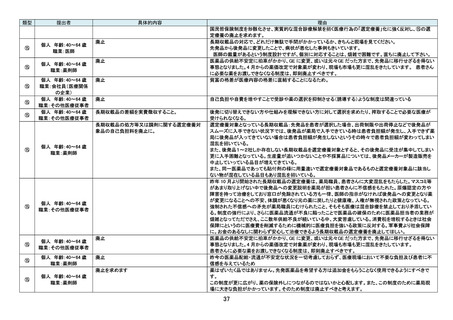

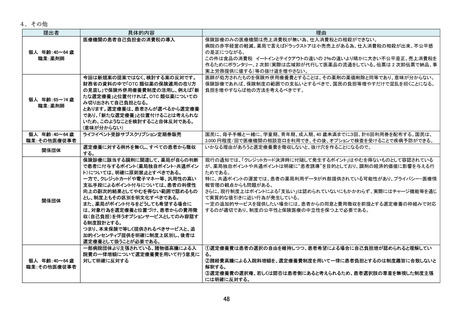

4.その他

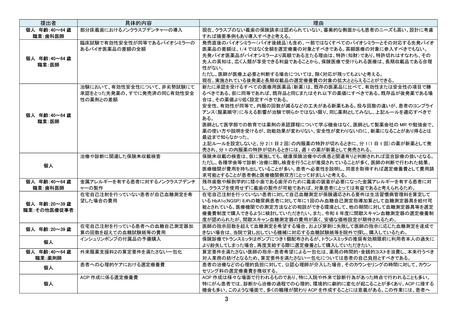

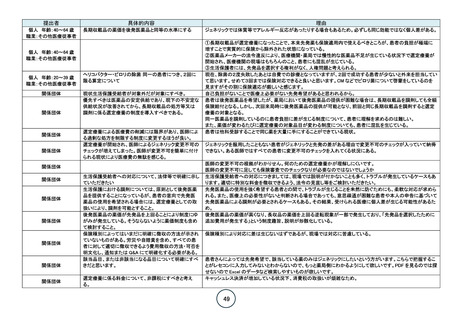

提出者

具体的内容

医療機関の患者自己負担金の消費税の導入

個人 年齢:40~64 歳

職業:薬剤師

個人 年齢:65~74 歳

職業:薬剤師

個人 年齢:40~64 歳

職業:その他医療従事者

関係団体

関係団体

個人 年齢:40~64 歳

職業:その他医療従事者

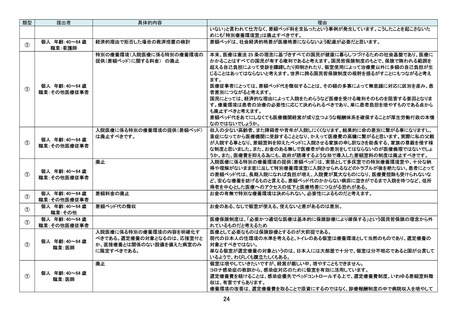

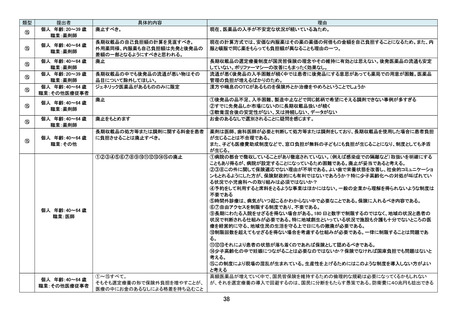

今回は新規案の提案ではなく、検討する案の反対です。

財務省の資料の中で「OTC 類似薬の保険適用の在り方

の見直し」で保険外併用療養費制度の活用し、例えば「新

たな選定療養」と位置付ければ、OTC 類似薬についての

み切り出されて自己負担となる。

とあります。選定療養は、患者さんが選べるから選定療養

であり、「新たな選定療養」と位置付けることは考えられな

いため、このようなことを検討すること自体反対である。

(意味が分からない)

ライフイベント受診サブスクリプション定期券販売

選定療養に対する例外を無くし、すべての患者から徴収

する。

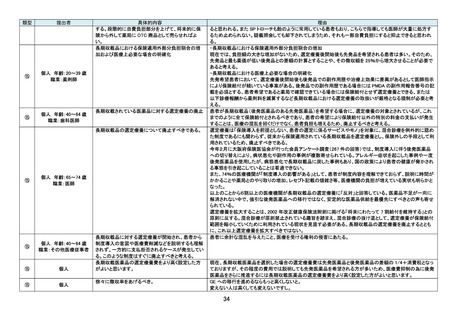

保険診療に該当する調剤に関連して、薬局が自らの判断

で患者に付与するポイント(薬局独自ポイント・共通ポイン

ト)については、明確に原則禁止とすべきである。

一方で、クレジットカードや電子マネー等、汎用性の高い

支払手段によるポイント付与については、患者の利便性

向上の副次的結果としてやむを得ない範囲で認めるもの

とし、制度上もその区別を明文化すべきである。

また、薬局がポイント付与をどうしても希望する場合に

は、対象行為を選定療養と位置づけ、患者からの費用徴

収(自己負担)を伴うオプションサービスとしてのみ容認す

る制度設計とする。

つまり、本来保険で等しく提供されるべきサービスと、追

加的インセンティブ提供を明確に制度上区別し、後者は

選定療養として扱うことが必要である。

一部病院団体より主張されている、諸物価高騰による入

院費の一律増額について選定療養費を用いて行う意見に

対して明確に反対する

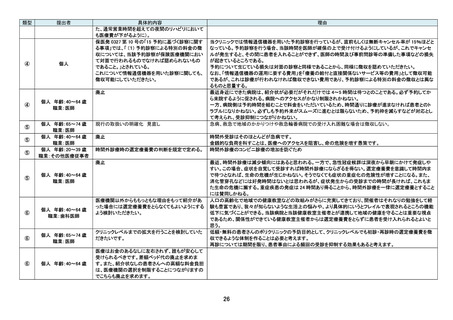

理由

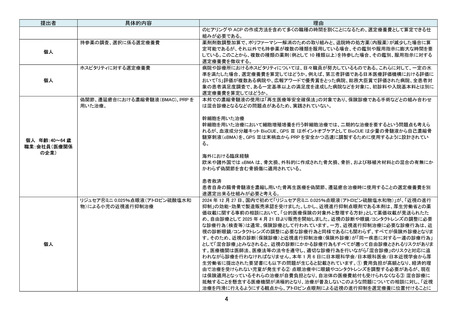

保険診療のみの医療機関は売上消費税が無い為、仕入消費税との相殺ができない。

病院の赤字経営の軽減。薬局で言えばドラックストアは小売売上がある為、仕入消費税の相殺が出来、不公平感

の是正につながる。

この件は食品の消費税 イートインとテイクアウトの違いの 2%の違いより晴かに大きい不公平是正。売上消費税を

作るためにボランタリー、2 次卸(実際は広域卸が代行して医薬品の流通をしている。伝票は 2 次卸伝票で納品、事

実上労務提供に値する)等の抜け道を増やさない。

医師が処方されたものを保険外併用療養費とすることは、その薬剤の薬価削除と同等であり、意味が分からない。

保険診療であれば、保険制度の範囲での支払いとするべきで、国民の負担等増やすだけで混乱を招くことになる。

負担を増やすならば他の方法を考えるべきです。

国民に、母子手帳と一緒に、学童期、青年期、成人期、40 歳未満までに3回、計6回利用券を配布する。国民は、

3,000 円程度/回で医療機関の相談窓口を利用でき、その後、オプションで検査を受けることで疾病予防ができる。

いかなる理由があろうと選定療養費を徴収しないと、抜け穴を作ることになるので。

現行の通知では、「クレジットカード決済時に付随して発生するポイント」はやむを得ないものとして容認されている

が、薬局独自ポイントや共通ポイントは明確に“患者誘導”を目的としており、調剤の経済的価値に影響を与える行

ためである。

特に、共通ポイントの運営では、患者の薬局利用データが外部提供されている可能性があり、プライバシー・医療情

報管理の観点からも問題がある。

さらに、現行制度上はポイントによる「支払い」は認められていないにもかかわらず、実際にはチャージ機能等を通じ

て実質的な値引きに近い行為が発生している。

一定の追加的サービスを提供したい場合には、患者からの同意と費用徴収を前提とする選定療養の枠組みで対応

するのが適切であり、制度の公平性と保険医療の中立性を保つ上で必要である。

①選定療養費は患者の選択の自由を維持しつつ、患者希望による場合に自己負担増が認められると理解してい

る。

②諸経費高騰による入院料増額を、選定療養費制度を用いて一律に患者負担とするのは制度趣旨に合致しないと

解釈する。

③選定療養費の選択権、若しくは諾否は患者側にあると考えられるため、患者選択肢の尊重を無視した制度主張

には明確に反対する。

48

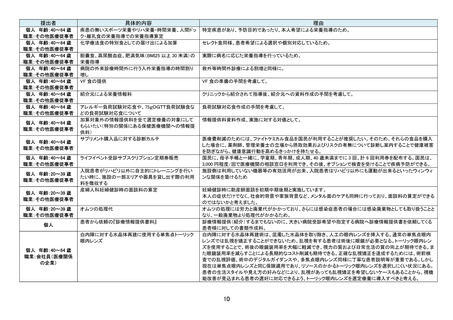

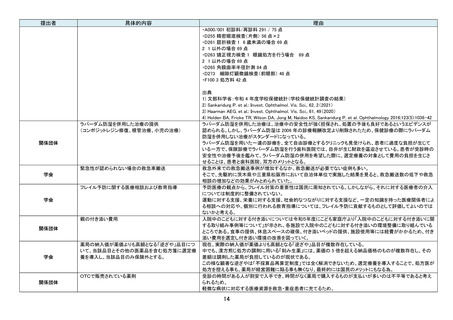

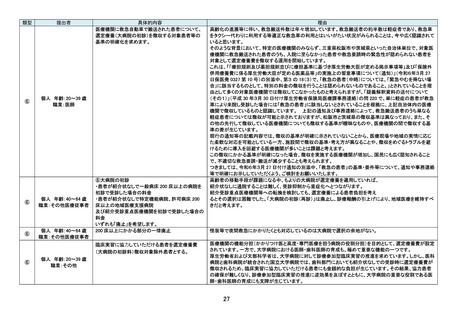

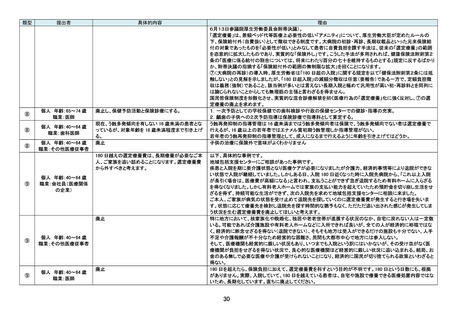

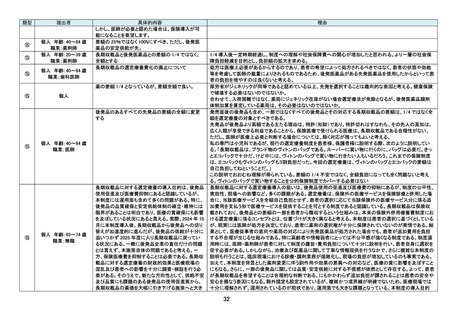

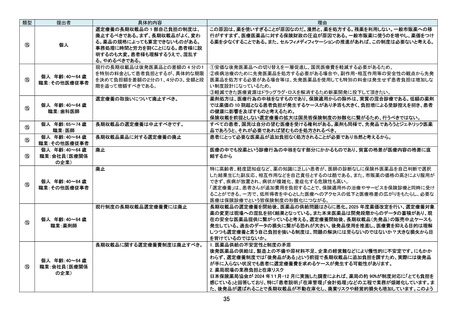

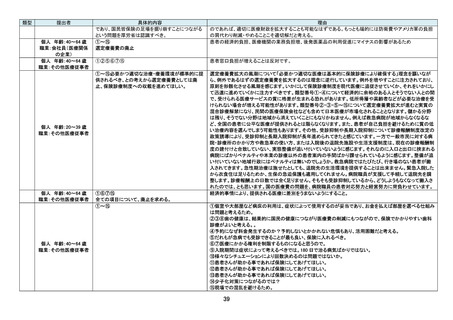

提出者

具体的内容

医療機関の患者自己負担金の消費税の導入

個人 年齢:40~64 歳

職業:薬剤師

個人 年齢:65~74 歳

職業:薬剤師

個人 年齢:40~64 歳

職業:その他医療従事者

関係団体

関係団体

個人 年齢:40~64 歳

職業:その他医療従事者

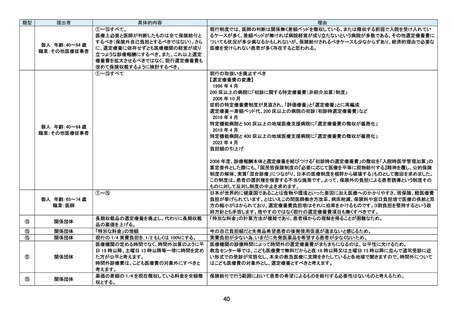

今回は新規案の提案ではなく、検討する案の反対です。

財務省の資料の中で「OTC 類似薬の保険適用の在り方

の見直し」で保険外併用療養費制度の活用し、例えば「新

たな選定療養」と位置付ければ、OTC 類似薬についての

み切り出されて自己負担となる。

とあります。選定療養は、患者さんが選べるから選定療養

であり、「新たな選定療養」と位置付けることは考えられな

いため、このようなことを検討すること自体反対である。

(意味が分からない)

ライフイベント受診サブスクリプション定期券販売

選定療養に対する例外を無くし、すべての患者から徴収

する。

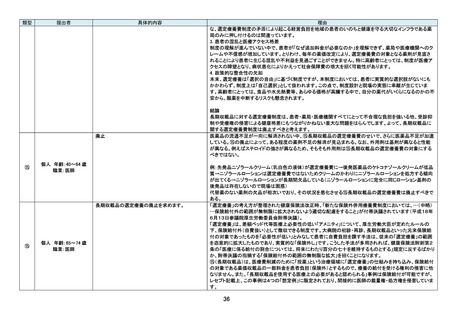

保険診療に該当する調剤に関連して、薬局が自らの判断

で患者に付与するポイント(薬局独自ポイント・共通ポイン

ト)については、明確に原則禁止とすべきである。

一方で、クレジットカードや電子マネー等、汎用性の高い

支払手段によるポイント付与については、患者の利便性

向上の副次的結果としてやむを得ない範囲で認めるもの

とし、制度上もその区別を明文化すべきである。

また、薬局がポイント付与をどうしても希望する場合に

は、対象行為を選定療養と位置づけ、患者からの費用徴

収(自己負担)を伴うオプションサービスとしてのみ容認す

る制度設計とする。

つまり、本来保険で等しく提供されるべきサービスと、追

加的インセンティブ提供を明確に制度上区別し、後者は

選定療養として扱うことが必要である。

一部病院団体より主張されている、諸物価高騰による入

院費の一律増額について選定療養費を用いて行う意見に

対して明確に反対する

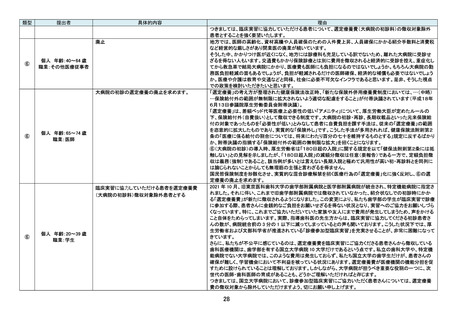

理由

保険診療のみの医療機関は売上消費税が無い為、仕入消費税との相殺ができない。

病院の赤字経営の軽減。薬局で言えばドラックストアは小売売上がある為、仕入消費税の相殺が出来、不公平感

の是正につながる。

この件は食品の消費税 イートインとテイクアウトの違いの 2%の違いより晴かに大きい不公平是正。売上消費税を

作るためにボランタリー、2 次卸(実際は広域卸が代行して医薬品の流通をしている。伝票は 2 次卸伝票で納品、事

実上労務提供に値する)等の抜け道を増やさない。

医師が処方されたものを保険外併用療養費とすることは、その薬剤の薬価削除と同等であり、意味が分からない。

保険診療であれば、保険制度の範囲での支払いとするべきで、国民の負担等増やすだけで混乱を招くことになる。

負担を増やすならば他の方法を考えるべきです。

国民に、母子手帳と一緒に、学童期、青年期、成人期、40 歳未満までに3回、計6回利用券を配布する。国民は、

3,000 円程度/回で医療機関の相談窓口を利用でき、その後、オプションで検査を受けることで疾病予防ができる。

いかなる理由があろうと選定療養費を徴収しないと、抜け穴を作ることになるので。

現行の通知では、「クレジットカード決済時に付随して発生するポイント」はやむを得ないものとして容認されている

が、薬局独自ポイントや共通ポイントは明確に“患者誘導”を目的としており、調剤の経済的価値に影響を与える行

ためである。

特に、共通ポイントの運営では、患者の薬局利用データが外部提供されている可能性があり、プライバシー・医療情

報管理の観点からも問題がある。

さらに、現行制度上はポイントによる「支払い」は認められていないにもかかわらず、実際にはチャージ機能等を通じ

て実質的な値引きに近い行為が発生している。

一定の追加的サービスを提供したい場合には、患者からの同意と費用徴収を前提とする選定療養の枠組みで対応

するのが適切であり、制度の公平性と保険医療の中立性を保つ上で必要である。

①選定療養費は患者の選択の自由を維持しつつ、患者希望による場合に自己負担増が認められると理解してい

る。

②諸経費高騰による入院料増額を、選定療養費制度を用いて一律に患者負担とするのは制度趣旨に合致しないと

解釈する。

③選定療養費の選択権、若しくは諾否は患者側にあると考えられるため、患者選択肢の尊重を無視した制度主張

には明確に反対する。

48