よむ、つかう、まなぶ。

総ー8参考1[1.2MB] (32 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

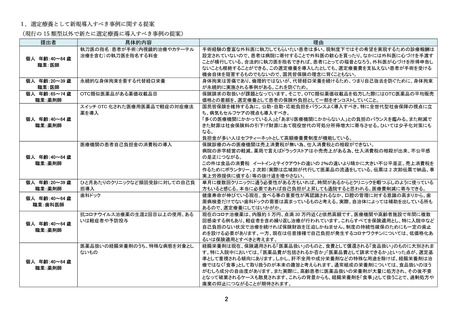

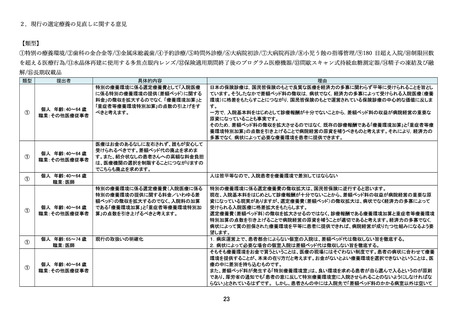

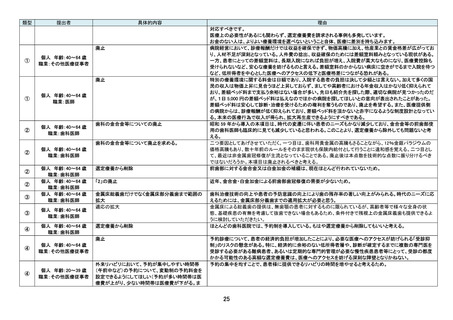

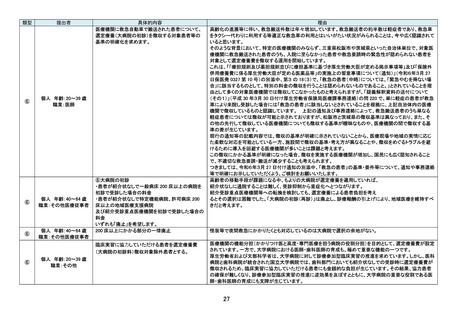

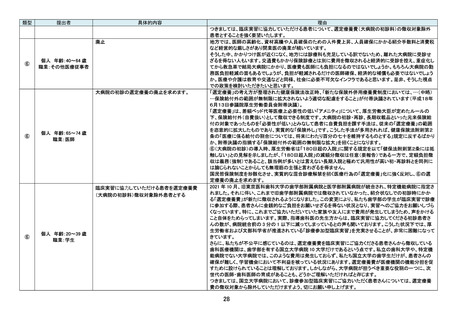

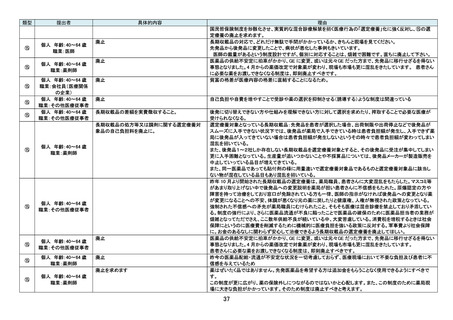

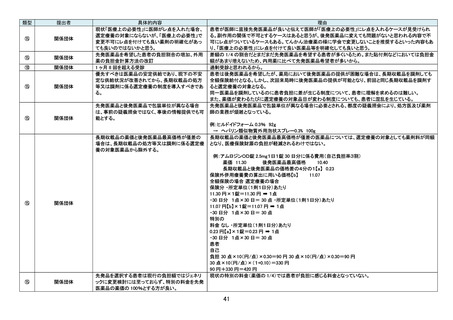

類型

⑮

⑮

⑮

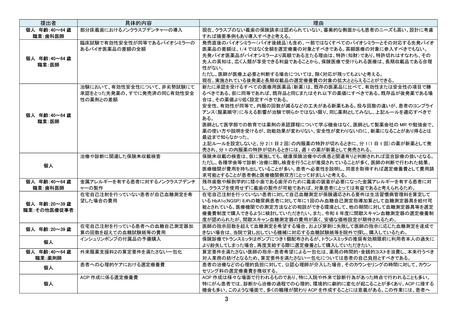

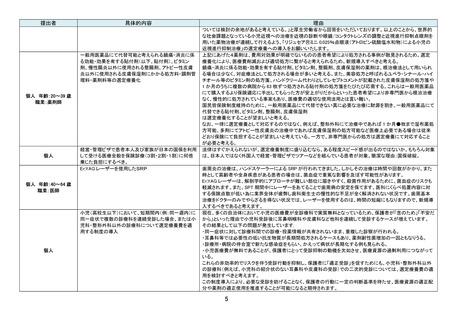

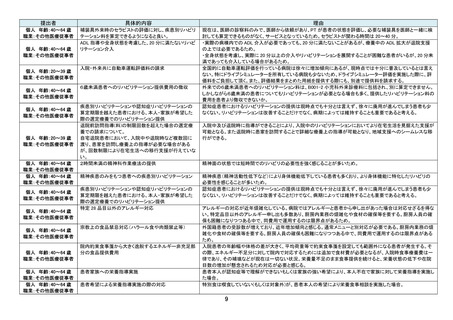

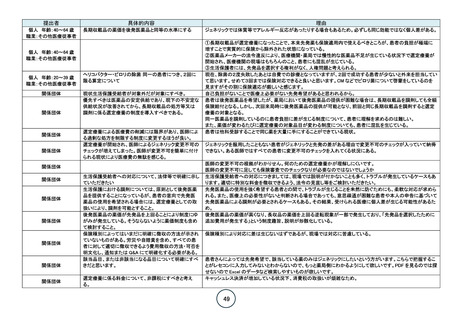

提出者

個人 年齢:40~64 歳

職業:薬剤師

個人 年齢:20~39 歳

職業:薬剤師

個人 年齢:40~64 歳

職業:歯科医師

具体的内容

しかし、医師が必要と認めた場合は、保険導入が可

能になることを要望します。

差額の 25%ではなく 100%にすべき。ただし、後発医

薬品の安定供給が先。

長期収載品と後発医薬品との差額の 1/4 ではなく、

全額とする

長期収載品の選定療養費化の廃止について

薬の差額 1/4 となっているが、差額全額で良い。

⑮

個人

後発品のあるすべての先発品の差額の全額に変更

する

⑮

⑮

個人 年齢:40~64 歳

職業:医師

個人 年齢:65~74 歳

職業:無職

長期収載品に対する選定療養の導入目的は、後発品

使用促進及び医療費抑制にあると認識しているが、

本制度には運用面も含めて多くの問題がある。特に、

後発品の品質確保と安定供給体制の確立・維持には

限界があることは明白であり、医療の質確保にも影響

を及ぼしている状況にあると言える。実際、2024 年 10

月に本制度導入後、長期収載品から後発品への切り

替えが加速度的に進んだが、後発品の供給が十分に

追いつかず 2025 年度に入り長期収載品に戻ってい

る状況にある。一概に後発品企業の責任だけの問題

とは言えず、本施策自体の問題であると考える。一

方、保険医療費を抑制することは必要である。長期収

載品に対する選定療養の財政的効果と医療現場の

混乱及び患者への影響を十分に調査・検証を行う必

要がある。そのうえで、新たな方向性として、供給不安

及び品質にも課題のある後発品の使用促進策から、

長期収載品の薬価を大幅に引き下げる施策へと大き

理由

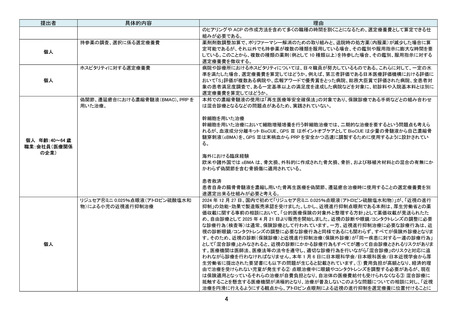

1/4 導入後一定時期経過し、制度への理解や社会保障費への関心が増加したと思われる。より一層の社会保

障負担軽減を目的とし、負担額の拡大を求める。

処方は医療上必要があるからするのであり、患者の希望によって処方されるべきではなく、患者の状態や効能

等を考慮して医師の裁量によりされるものであるため、後発医薬品がある先発医薬品を使用したからといって患

者の負担を増やすのは良くないと考える。

厚労省がジェネリックが同等であると認めている以上、先発を選択することは趣向的な要因と考える。健康保険

で補填する必要はないのではないか。

合わせて、入荷困難ではなく、薬局にジェネリック在庫がない場合選定療法が免除となるが、後発医薬品調剤

体制加算を算定している薬局は、その必要はないのではないか。

発売直後の後発品も含め、一部ではなくすべての後発品とその対応する長期収載品の差額は、1/4 ではなく全

額を選定療養の対象とすべきである。

先発品が後発品より高額である主たる理由は、特許(知財)であり、特許切れはすなわち、その先人の英知は、

広く人類が享受できる利益であることから、保険医療で受けられる医療は、長期収載品である合理性がない。

ただし、医師が医療上必要と判断する場合については、除く対応が残ってもよいと考える。

私の専門は小児科であるが、現行の選定療養制度を患者様、保護者様に説明する際、次のように説明してい

る。「長期収載品は、ブランド物のヴィトンのバッグである。スーパーに買い物に行くのに、バッグは必要だ。きっ

とエコバックで十分だ。けど中には、ヴィトンのバッグで買い物に行きたい人もいるだろう。これまでの保険制度

は、エコバックもヴィトンのバッグも3割負担だった。今回の選定療養は、ヴィトンのバッグとエコバックの差額は

自己負担してねということだ。」

この説明でおおむね理解が得られている。差額の 1/4 不安ではなく、全額負担になっても全く問題ないと考え

る。ヴィトンのバッグで買い物することを公的保険制度でカバーする必要はない

長期収載品に対する選定療養導入の狙いは、後発品使用の促進及び医療費の抑制にあるが、制度の公平性、

実効性、現場への影響など、多くの課題がある。選定療養は、保険外の医療サービスを保険診療と併用した場

合に、当該医療サービスを全額自己負担とせず、患者の選択に応じて当該保険外の医療サービス分に係る追

加費用を支払う形で医療サービスを提供することを可とする制度であると認識している。長期収載品は保険収

載されており、後発品との差額の一部を患者から徴収するという仕組みは、本来の保険外併用療養費制度にお

ける選定療養に係るコンセプトとは、位置づけが大きく異なると考える。本制度は患者の選択に基づくとしている

が、現実には医師が処方を決定しており、患者に薬剤の選択権が十分に保障されていないのが実情である。結

果として、医療従事者の意向や薬局の対応により先発医薬品が処方された場合でも、患者が追加費用を負担

する不合理が生じる仕組みである。特に高齢者や情報弱者にとっては不公平感が強くなる制度である。制度運

用時には、医師・薬剤師が患者に対して制度の趣旨・費用負担について十分に説明を行い、患者自身に選択を

促す必要がある。しかしながら、治療及び医薬品に関して丁寧な情報提供を行うなかで、さらに複雑な本制度の

説明も行うことは、臨床現場における診療・調剤業務が煩雑化し、現場の負担が増加しているのも事実である。

加えて、本制度を背景とした薬剤変更に伴う副作用や効果の差異への対応など、医療の質に影響を及ぼすこと

にもなる。さらに、一部の後発品に関しては品質・安定供給に対する不信感が依然として存在する。よって、患者

が長期収載品を希望することは合理的な判断である。にもかかわらず追加負担が課されることは患者の安全や

安心を損なう要因にもなる。除外規定も設定されているが、複雑かつ境界線が明確でないため、医療現場では

十分に理解されず、運用されているのが現状であり、運用面でも大きな課題となっている。本制度の導入目的

32

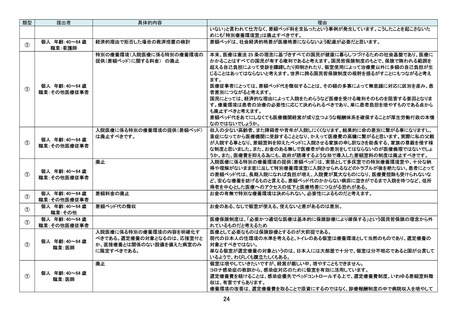

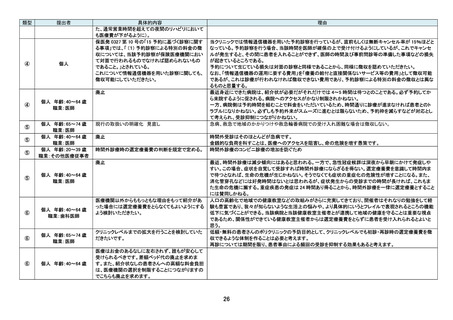

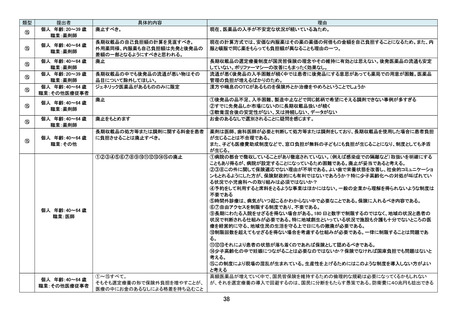

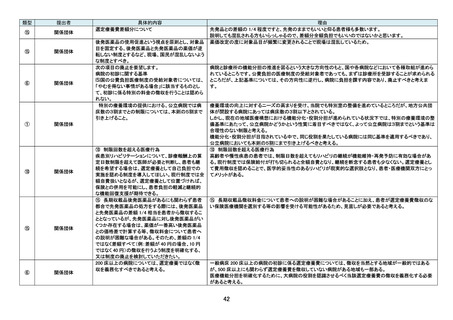

⑮

⑮

⑮

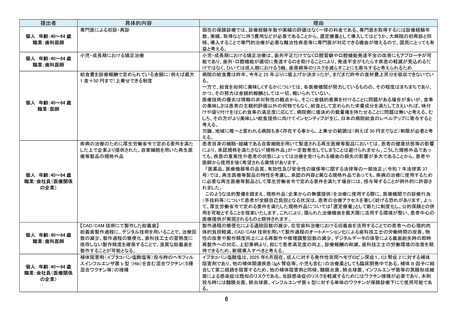

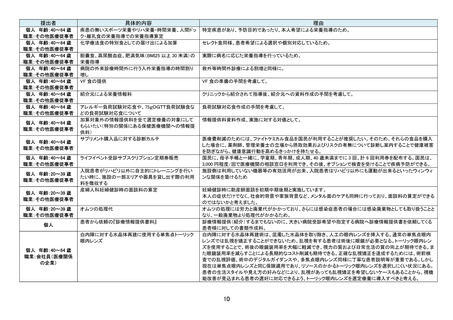

提出者

個人 年齢:40~64 歳

職業:薬剤師

個人 年齢:20~39 歳

職業:薬剤師

個人 年齢:40~64 歳

職業:歯科医師

具体的内容

しかし、医師が必要と認めた場合は、保険導入が可

能になることを要望します。

差額の 25%ではなく 100%にすべき。ただし、後発医

薬品の安定供給が先。

長期収載品と後発医薬品との差額の 1/4 ではなく、

全額とする

長期収載品の選定療養費化の廃止について

薬の差額 1/4 となっているが、差額全額で良い。

⑮

個人

後発品のあるすべての先発品の差額の全額に変更

する

⑮

⑮

個人 年齢:40~64 歳

職業:医師

個人 年齢:65~74 歳

職業:無職

長期収載品に対する選定療養の導入目的は、後発品

使用促進及び医療費抑制にあると認識しているが、

本制度には運用面も含めて多くの問題がある。特に、

後発品の品質確保と安定供給体制の確立・維持には

限界があることは明白であり、医療の質確保にも影響

を及ぼしている状況にあると言える。実際、2024 年 10

月に本制度導入後、長期収載品から後発品への切り

替えが加速度的に進んだが、後発品の供給が十分に

追いつかず 2025 年度に入り長期収載品に戻ってい

る状況にある。一概に後発品企業の責任だけの問題

とは言えず、本施策自体の問題であると考える。一

方、保険医療費を抑制することは必要である。長期収

載品に対する選定療養の財政的効果と医療現場の

混乱及び患者への影響を十分に調査・検証を行う必

要がある。そのうえで、新たな方向性として、供給不安

及び品質にも課題のある後発品の使用促進策から、

長期収載品の薬価を大幅に引き下げる施策へと大き

理由

1/4 導入後一定時期経過し、制度への理解や社会保障費への関心が増加したと思われる。より一層の社会保

障負担軽減を目的とし、負担額の拡大を求める。

処方は医療上必要があるからするのであり、患者の希望によって処方されるべきではなく、患者の状態や効能

等を考慮して医師の裁量によりされるものであるため、後発医薬品がある先発医薬品を使用したからといって患

者の負担を増やすのは良くないと考える。

厚労省がジェネリックが同等であると認めている以上、先発を選択することは趣向的な要因と考える。健康保険

で補填する必要はないのではないか。

合わせて、入荷困難ではなく、薬局にジェネリック在庫がない場合選定療法が免除となるが、後発医薬品調剤

体制加算を算定している薬局は、その必要はないのではないか。

発売直後の後発品も含め、一部ではなくすべての後発品とその対応する長期収載品の差額は、1/4 ではなく全

額を選定療養の対象とすべきである。

先発品が後発品より高額である主たる理由は、特許(知財)であり、特許切れはすなわち、その先人の英知は、

広く人類が享受できる利益であることから、保険医療で受けられる医療は、長期収載品である合理性がない。

ただし、医師が医療上必要と判断する場合については、除く対応が残ってもよいと考える。

私の専門は小児科であるが、現行の選定療養制度を患者様、保護者様に説明する際、次のように説明してい

る。「長期収載品は、ブランド物のヴィトンのバッグである。スーパーに買い物に行くのに、バッグは必要だ。きっ

とエコバックで十分だ。けど中には、ヴィトンのバッグで買い物に行きたい人もいるだろう。これまでの保険制度

は、エコバックもヴィトンのバッグも3割負担だった。今回の選定療養は、ヴィトンのバッグとエコバックの差額は

自己負担してねということだ。」

この説明でおおむね理解が得られている。差額の 1/4 不安ではなく、全額負担になっても全く問題ないと考え

る。ヴィトンのバッグで買い物することを公的保険制度でカバーする必要はない

長期収載品に対する選定療養導入の狙いは、後発品使用の促進及び医療費の抑制にあるが、制度の公平性、

実効性、現場への影響など、多くの課題がある。選定療養は、保険外の医療サービスを保険診療と併用した場

合に、当該医療サービスを全額自己負担とせず、患者の選択に応じて当該保険外の医療サービス分に係る追

加費用を支払う形で医療サービスを提供することを可とする制度であると認識している。長期収載品は保険収

載されており、後発品との差額の一部を患者から徴収するという仕組みは、本来の保険外併用療養費制度にお

ける選定療養に係るコンセプトとは、位置づけが大きく異なると考える。本制度は患者の選択に基づくとしている

が、現実には医師が処方を決定しており、患者に薬剤の選択権が十分に保障されていないのが実情である。結

果として、医療従事者の意向や薬局の対応により先発医薬品が処方された場合でも、患者が追加費用を負担

する不合理が生じる仕組みである。特に高齢者や情報弱者にとっては不公平感が強くなる制度である。制度運

用時には、医師・薬剤師が患者に対して制度の趣旨・費用負担について十分に説明を行い、患者自身に選択を

促す必要がある。しかしながら、治療及び医薬品に関して丁寧な情報提供を行うなかで、さらに複雑な本制度の

説明も行うことは、臨床現場における診療・調剤業務が煩雑化し、現場の負担が増加しているのも事実である。

加えて、本制度を背景とした薬剤変更に伴う副作用や効果の差異への対応など、医療の質に影響を及ぼすこと

にもなる。さらに、一部の後発品に関しては品質・安定供給に対する不信感が依然として存在する。よって、患者

が長期収載品を希望することは合理的な判断である。にもかかわらず追加負担が課されることは患者の安全や

安心を損なう要因にもなる。除外規定も設定されているが、複雑かつ境界線が明確でないため、医療現場では

十分に理解されず、運用されているのが現状であり、運用面でも大きな課題となっている。本制度の導入目的

32