よむ、つかう、まなぶ。

総ー8参考1[1.2MB] (33 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

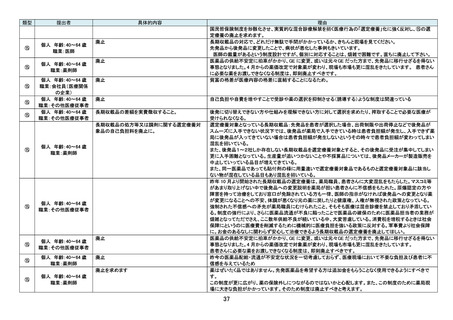

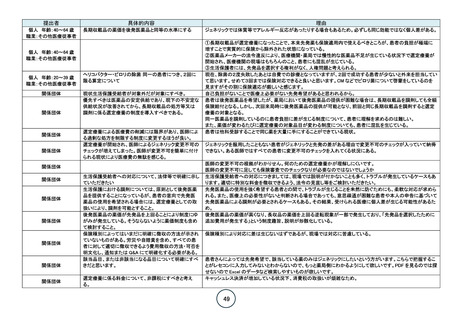

類型

提出者

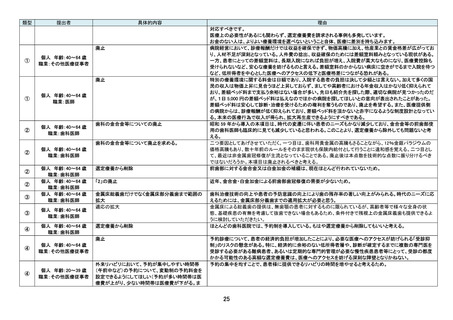

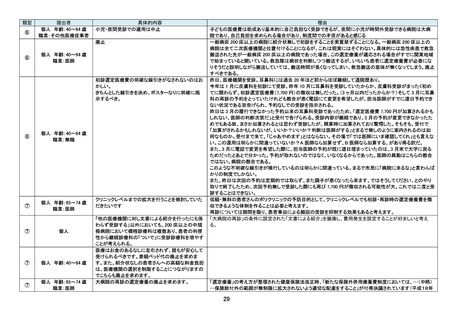

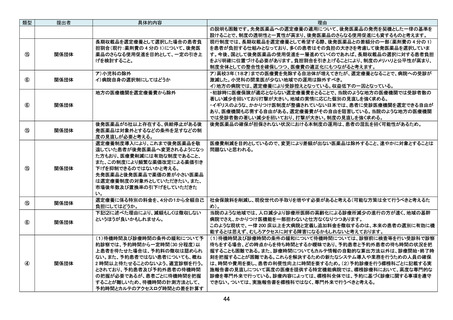

⑮

個人 年齢:40~64 歳

職業:薬剤師

具体的内容

く転換すべきである。そのためには、社会保険審議会

医療保険部会及び中央社会保険協議会において、改

めて本制度の問題点を明確にしたうえで、本制度の

廃止を含めて、医療費の抑制策に関して議論すること

が必要と考える。

現状は長期収載品のみ対象になっているが、鎮痛剤

の外用剤(湿布、ゲルなど)や SP トローチ、イソジンガ

ーグルなどの感冒時の外用剤などは一部自費で負担

理由

は、後発品使用の促進及び医療費の抑制とされているが、患者に経済的負担を課すことによって目的達成を図

る仕組みは、政策手段として妥当性に欠けると考える。加えて、実際、2024 年 10 月に本制度導入後、長期収載

品から後発品への切り替えが加速度的に進んだが、後発品の供給が十分に追いつかず 2025 年度に入り長期

収載品に戻っている状況にある。一概に後発品企業の責任とは言えず、本制度・施策自体の問題と考える。以

上を踏まえて、本制度の問題点を以下に整理する。(1)経済的理由により患者が必要な医薬品を選べなくなるこ

とは、医療の基本的理念に反する。情報格差・経済的余裕の違いにより、一部の患者層が不利益を被る設計は

制度的に不公正である。(2)制度による使用促進の実効性は不透明であり、むしろ混乱や不信を招く懸念が強

い。(3)保険医療の原則である「必要な医療を公平に受けられる」理念を揺るがす可能性がある。(4)本制度は、

医療費抑制という政策目標に基づいて導入されたものであるが、制度の設計・運用には多くの課題が存在す

る。(5)特に、患者負担の増大、不公平性、医療現場への影響、後発品の品質への懸念など、制度の実施によっ

て発生する問題は看過できないものである。(6)後発品の品質・安定供給体制が確立されていないなかで後発品

使用促進策を講じることは、医薬品アクセス問題につながり、患者への薬物治療に大きな影響を及ぼすことにな

る。加えて、下記に示す通り、運用面でも不公平が生じる仕組みである。先発医薬品を使用する医療上の必要

性があるとされるケースに関して、以下のように示されている。・先発医薬品と後発医薬品で、薬事上承認された

効能・効果に差異があり、疾病の治療のために先発医薬品を処方する必要がある場合。・患者さんが後発医薬

品を使用された場合に、副作用やほかの薬との飲み合わせによる相互作用が生じたり、先発医薬品との間で治

療効果に違いが出るなど、安全性の観点から先発医薬品を処方する必要がある場合。・各学会などが作成して

いるガイドラインにおいて、先発医薬品を使用している患者さんについては後発医薬品へ切り替えないことを推

奨しているような場合。・剤形上の違いにより、後発医薬品の調剤が難しく、先発医薬品を処方する必要がある

場合。これらは、非常に曖昧な基準であり、医師・薬剤師が十分理解して判断できない場合や解釈に差異がで

る場合も考えられる。よって、同じ患者でも、医師によって負担が生じる場合と生じない場合が出てくることが想

定され、運用面で不公平となりやすい制度である。そもそも、患者にとって全く理解に及ばない運用であることも

患者不在の制度として問題である。また、医療機関などに後発品の在庫がない場合にも特別の料金が発生しな

いとしている。偶然、前の患者で後発品が在庫切れとなった場合、前の患者では追加の負担が発生するが、後

の患者では負担はなくて済む場合が生じる。この面でも不公平になりやすい制度である。制度では一定の不公

平が生じるのはやむを得ないが、極力不公平なケースが生じないようにすべきである。本制度の場合、複雑な

運用と後発品の安定供給問題があるなかで導入したことが背景にあり、その観点からすれば大きな問題と考え

る。よって、長期収載品に対する選定療養の財政的効果と医療現場の混乱及び患者への影響を十分に調査・

検証を行う必要がある。そのうえで、本制度は現行の形で維持・継続すべきではないと考える。社会保障審議会

及び中央社会保険医療協議会において、改めて本制度の問題点を明確にして、早急に廃止を含めた抜本的な

見直し等の議論と対応が求められる。議論の方向性としては、昨今、後発品企業における品質確保・安定供給

体制確保には限界があることが明白となったことを踏まえ、診療報酬に係る後発品使用促進策も含めて、今ま

で実施してきた後発品使用促進策に係る十分な検証を行うことも必要である。今後は、後発品使用促進策に係

る仕組みの検討を深堀りするのではなく、長期収載品の薬価を速やかに後発品の薬価まで引き下げて、先発品

企業又は品質確保・安定供給確保のできる中堅製薬企業が品質が確保された長期収載品を安定的に供給する

仕組み・体制へと誘導する方向性で議論を進めることが望ましい。もちろん、後発品企業の存廃に関わる施策に

なるが、薬物治療の質を確保しつつ保険医療財政の抑制につなげるための最適な施策を十分に検討する必要

があり、医療費抑制に係る議論の方向性を後発品使用促進策から脱却し、大きく転換すべき時期に来ていると

認識する。

湿布に関して、自己負担のない、または少ない高齢者が複数クリニックで湿布を上限もらうためだけに受診し、

サロンなどで友人に配っている方もいたりする状態は健全ではない。湿布だけ変更しても、ゲルなどの他の形態

に変更されるだけになると思われるので、鎮痛剤外用全体を一部自費負担にすればそういった行為も抑止され

33

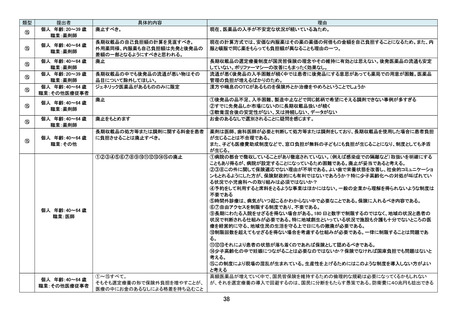

提出者

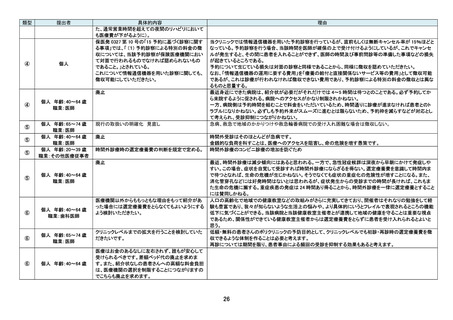

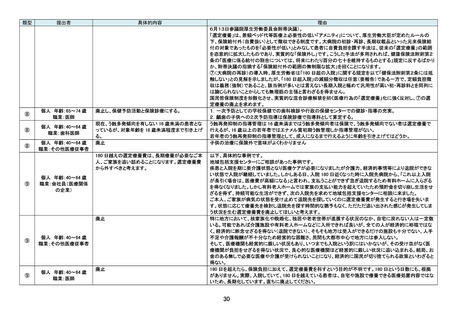

⑮

個人 年齢:40~64 歳

職業:薬剤師

具体的内容

く転換すべきである。そのためには、社会保険審議会

医療保険部会及び中央社会保険協議会において、改

めて本制度の問題点を明確にしたうえで、本制度の

廃止を含めて、医療費の抑制策に関して議論すること

が必要と考える。

現状は長期収載品のみ対象になっているが、鎮痛剤

の外用剤(湿布、ゲルなど)や SP トローチ、イソジンガ

ーグルなどの感冒時の外用剤などは一部自費で負担

理由

は、後発品使用の促進及び医療費の抑制とされているが、患者に経済的負担を課すことによって目的達成を図

る仕組みは、政策手段として妥当性に欠けると考える。加えて、実際、2024 年 10 月に本制度導入後、長期収載

品から後発品への切り替えが加速度的に進んだが、後発品の供給が十分に追いつかず 2025 年度に入り長期

収載品に戻っている状況にある。一概に後発品企業の責任とは言えず、本制度・施策自体の問題と考える。以

上を踏まえて、本制度の問題点を以下に整理する。(1)経済的理由により患者が必要な医薬品を選べなくなるこ

とは、医療の基本的理念に反する。情報格差・経済的余裕の違いにより、一部の患者層が不利益を被る設計は

制度的に不公正である。(2)制度による使用促進の実効性は不透明であり、むしろ混乱や不信を招く懸念が強

い。(3)保険医療の原則である「必要な医療を公平に受けられる」理念を揺るがす可能性がある。(4)本制度は、

医療費抑制という政策目標に基づいて導入されたものであるが、制度の設計・運用には多くの課題が存在す

る。(5)特に、患者負担の増大、不公平性、医療現場への影響、後発品の品質への懸念など、制度の実施によっ

て発生する問題は看過できないものである。(6)後発品の品質・安定供給体制が確立されていないなかで後発品

使用促進策を講じることは、医薬品アクセス問題につながり、患者への薬物治療に大きな影響を及ぼすことにな

る。加えて、下記に示す通り、運用面でも不公平が生じる仕組みである。先発医薬品を使用する医療上の必要

性があるとされるケースに関して、以下のように示されている。・先発医薬品と後発医薬品で、薬事上承認された

効能・効果に差異があり、疾病の治療のために先発医薬品を処方する必要がある場合。・患者さんが後発医薬

品を使用された場合に、副作用やほかの薬との飲み合わせによる相互作用が生じたり、先発医薬品との間で治

療効果に違いが出るなど、安全性の観点から先発医薬品を処方する必要がある場合。・各学会などが作成して

いるガイドラインにおいて、先発医薬品を使用している患者さんについては後発医薬品へ切り替えないことを推

奨しているような場合。・剤形上の違いにより、後発医薬品の調剤が難しく、先発医薬品を処方する必要がある

場合。これらは、非常に曖昧な基準であり、医師・薬剤師が十分理解して判断できない場合や解釈に差異がで

る場合も考えられる。よって、同じ患者でも、医師によって負担が生じる場合と生じない場合が出てくることが想

定され、運用面で不公平となりやすい制度である。そもそも、患者にとって全く理解に及ばない運用であることも

患者不在の制度として問題である。また、医療機関などに後発品の在庫がない場合にも特別の料金が発生しな

いとしている。偶然、前の患者で後発品が在庫切れとなった場合、前の患者では追加の負担が発生するが、後

の患者では負担はなくて済む場合が生じる。この面でも不公平になりやすい制度である。制度では一定の不公

平が生じるのはやむを得ないが、極力不公平なケースが生じないようにすべきである。本制度の場合、複雑な

運用と後発品の安定供給問題があるなかで導入したことが背景にあり、その観点からすれば大きな問題と考え

る。よって、長期収載品に対する選定療養の財政的効果と医療現場の混乱及び患者への影響を十分に調査・

検証を行う必要がある。そのうえで、本制度は現行の形で維持・継続すべきではないと考える。社会保障審議会

及び中央社会保険医療協議会において、改めて本制度の問題点を明確にして、早急に廃止を含めた抜本的な

見直し等の議論と対応が求められる。議論の方向性としては、昨今、後発品企業における品質確保・安定供給

体制確保には限界があることが明白となったことを踏まえ、診療報酬に係る後発品使用促進策も含めて、今ま

で実施してきた後発品使用促進策に係る十分な検証を行うことも必要である。今後は、後発品使用促進策に係

る仕組みの検討を深堀りするのではなく、長期収載品の薬価を速やかに後発品の薬価まで引き下げて、先発品

企業又は品質確保・安定供給確保のできる中堅製薬企業が品質が確保された長期収載品を安定的に供給する

仕組み・体制へと誘導する方向性で議論を進めることが望ましい。もちろん、後発品企業の存廃に関わる施策に

なるが、薬物治療の質を確保しつつ保険医療財政の抑制につなげるための最適な施策を十分に検討する必要

があり、医療費抑制に係る議論の方向性を後発品使用促進策から脱却し、大きく転換すべき時期に来ていると

認識する。

湿布に関して、自己負担のない、または少ない高齢者が複数クリニックで湿布を上限もらうためだけに受診し、

サロンなどで友人に配っている方もいたりする状態は健全ではない。湿布だけ変更しても、ゲルなどの他の形態

に変更されるだけになると思われるので、鎮痛剤外用全体を一部自費負担にすればそういった行為も抑止され

33