よむ、つかう、まなぶ。

総ー8参考1[1.2MB] (18 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

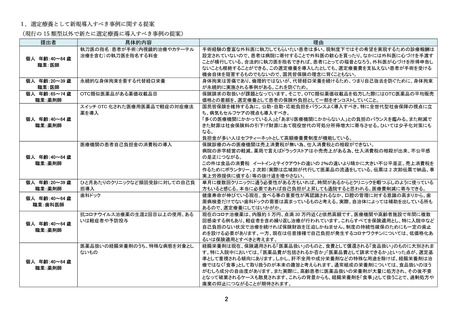

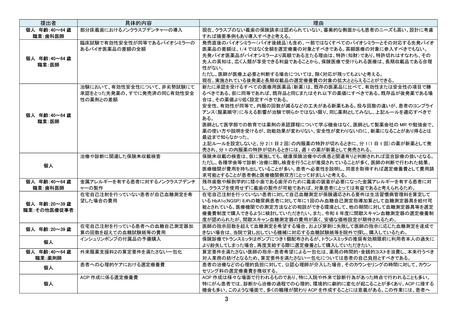

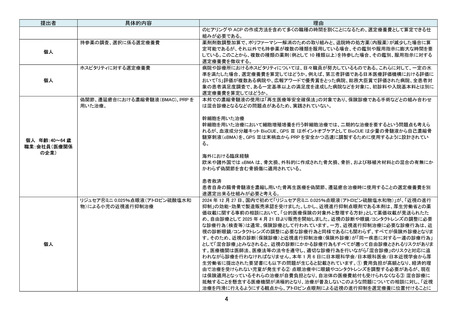

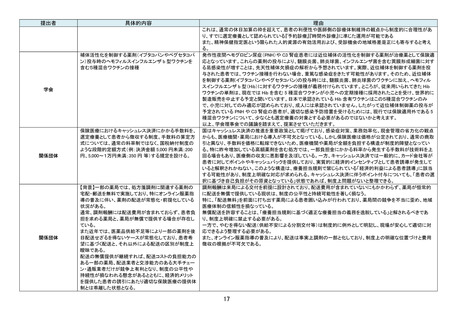

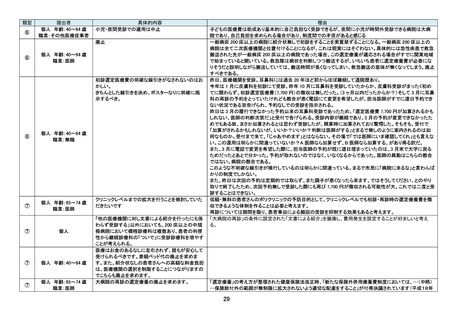

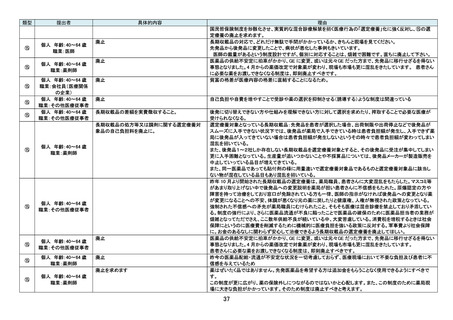

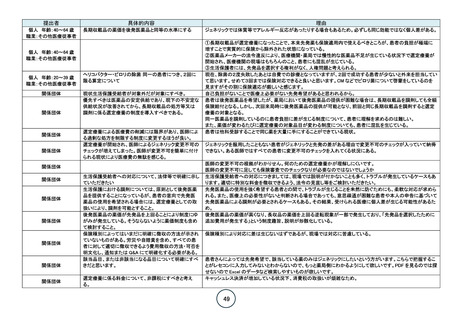

提出者

具体的内容

理由

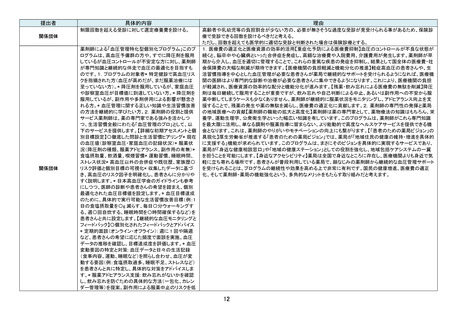

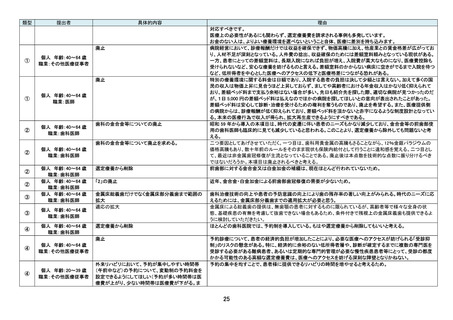

【導入すべき事例】

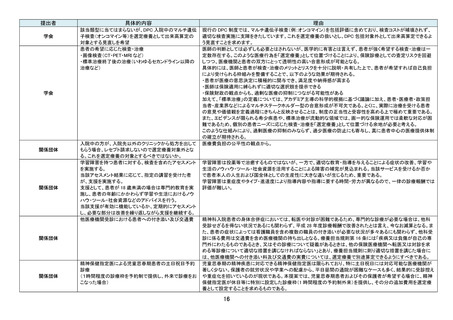

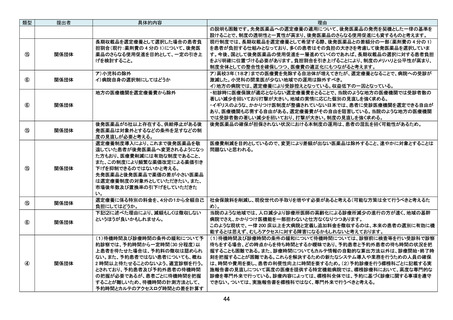

保険調剤における薬剤の配送について、以下のとおり制

度上の区分と取扱いを明確化すべきである。

関係団体

患者の希望により実施される配送(宅配・郵送)について

は、選定療養に位置づけ、薬局が一定額を徴収できるこ

とを制度上明文化する。

これに伴い、配送を無償で提供する行為は「療養担当規

則に違反するもの」とみなし、原則禁止とする規定を整備

する。無償配送は患者誘導につながり、保険医療の公平

性を損なうため、制度の趣旨に反する。

・一方、医薬品供給不足や流通遅延等、患者の求めによ

るものではなくやむを得ず後日配送が必要となるケース

については、患者負担を求めない「例外的な取扱い」とし

て明文化し、選定療養の対象外とする。

オンライン服薬指導における配送も、原則として患者希望

による選定療養として費用徴収を可能とすることで、制度

上の整合性と現実的な運用を確保する。

薬剤師による訪問業務のうち、以下のようなケースについ

ては、患者からの希望によるものとして、選定療養に位置

づけ、一定の患者自己負担による実施を可能とする制度

設計とすべきである。

医師による訪問指示がなく、現行の在宅訪問薬剤管理指

導の報酬算定要件を満たさないが、患者または家族の要

望により薬剤師が訪問して薬剤の届けや説明を行ってい

るケース

医師や看護師が訪問診療・訪問看護の診療報酬を算定

しているにもかかわらず、薬剤師には訪問指示が出され

ておらず、薬剤師のみ報酬算定ができないケース

独居高齢者や軽度の障害、認知症を有している患者が、

薬局への来局が困難な場合に、自ら希望して薬剤師の訪

問を依頼するケース

さらに、一時的な状況(例:骨折による一時的な歩行困

難、同居家族の急病、家族の介護負担による外出困難)

により一時的に通院・来局が困難となった患者に対する

単発の訪問も、制度的に選定療養として整理すべきであ

る。

上記のように、制度的には在宅契約や指示がないことを

理由に報酬算定ができない訪問業務を、患者の希望に基

づく選定療養と位置づけ、一定の料金徴収(自己負担)を

可とする選定療養枠を新設する。

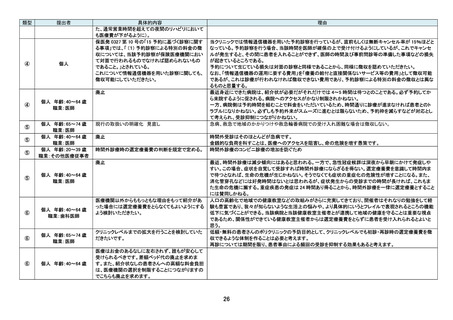

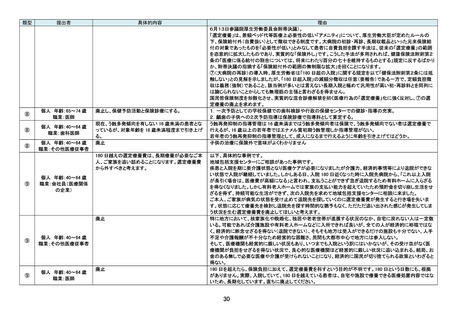

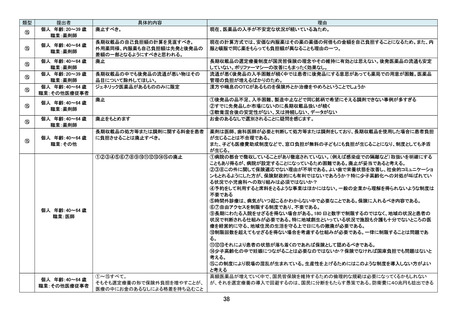

現在、薬剤師の訪問による服薬指導や薬剤交付には、在宅患者訪問薬剤管理指導の報酬算定要件(医師の指

示、居宅療養管理指導との連携、契約書の締結等)が必要である。しかし、以下のような実態により、制度上の未整

備が現場に過大な負担や不公平を生んでいる。

医師・看護師は訪問診療・訪問看護を実施・算定しているにもかかわらず、薬剤師には指示が出されておらず、同一

患者に対し薬剤師のみが無償対応となる状況が多発している。

患者または家族から「薬局に行けないから持ってきてほしい」といった要望に対し、患者本位の医療提供の観点から

薬剤師が訪問対応を行っているが、報酬算定ができず、制度上の自己負担徴収もできない状態が続いている。

本来は在宅契約等を整えるべきケースでも、短期間であることや医師の理解不足等を理由に整備が進まず、制度

外で薬剤師の訪問労務が発生する状況が常態化している。

また、現行制度において交通費の実費徴収は一定範囲で認められているが、訪問にかかる人件費・業務対価として

の費用を交通費名目で徴収することには限界があり、現場の説明責任や法的整合性に課題がある。 そのため、交

通費ではなく「薬剤師訪問そのものに対する費用」として、制度的に選定療養に明示し、正当な対価として徴収でき

る仕組みを整備する必要がある。

このような状況は、薬局の人員的・経済的な圧迫となるだけでなく、他職種との連携の不均衡を招いており、制度と

しても公平性を欠いている。

患者の希望に基づく訪問を選定療養として明確化することで、現場の努力を可視化し、正当な対価の徴収を可能と

しつつ、適切な薬学的介入と服薬支援を維持することができる。

18

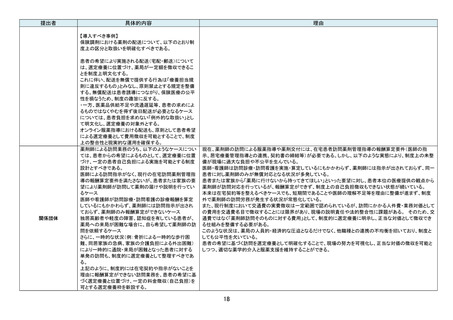

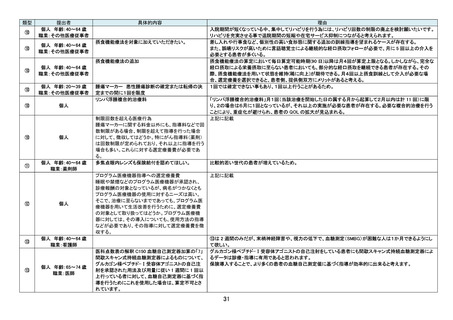

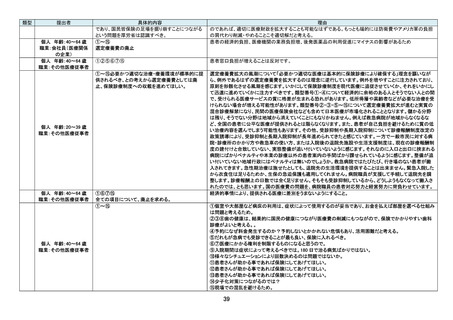

具体的内容

理由

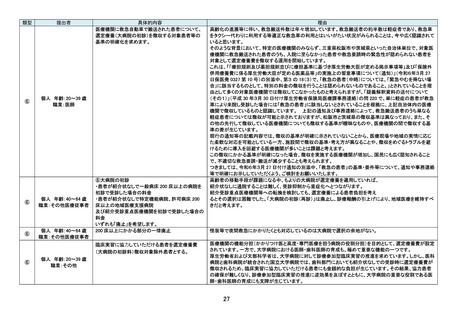

【導入すべき事例】

保険調剤における薬剤の配送について、以下のとおり制

度上の区分と取扱いを明確化すべきである。

関係団体

患者の希望により実施される配送(宅配・郵送)について

は、選定療養に位置づけ、薬局が一定額を徴収できるこ

とを制度上明文化する。

これに伴い、配送を無償で提供する行為は「療養担当規

則に違反するもの」とみなし、原則禁止とする規定を整備

する。無償配送は患者誘導につながり、保険医療の公平

性を損なうため、制度の趣旨に反する。

・一方、医薬品供給不足や流通遅延等、患者の求めによ

るものではなくやむを得ず後日配送が必要となるケース

については、患者負担を求めない「例外的な取扱い」とし

て明文化し、選定療養の対象外とする。

オンライン服薬指導における配送も、原則として患者希望

による選定療養として費用徴収を可能とすることで、制度

上の整合性と現実的な運用を確保する。

薬剤師による訪問業務のうち、以下のようなケースについ

ては、患者からの希望によるものとして、選定療養に位置

づけ、一定の患者自己負担による実施を可能とする制度

設計とすべきである。

医師による訪問指示がなく、現行の在宅訪問薬剤管理指

導の報酬算定要件を満たさないが、患者または家族の要

望により薬剤師が訪問して薬剤の届けや説明を行ってい

るケース

医師や看護師が訪問診療・訪問看護の診療報酬を算定

しているにもかかわらず、薬剤師には訪問指示が出され

ておらず、薬剤師のみ報酬算定ができないケース

独居高齢者や軽度の障害、認知症を有している患者が、

薬局への来局が困難な場合に、自ら希望して薬剤師の訪

問を依頼するケース

さらに、一時的な状況(例:骨折による一時的な歩行困

難、同居家族の急病、家族の介護負担による外出困難)

により一時的に通院・来局が困難となった患者に対する

単発の訪問も、制度的に選定療養として整理すべきであ

る。

上記のように、制度的には在宅契約や指示がないことを

理由に報酬算定ができない訪問業務を、患者の希望に基

づく選定療養と位置づけ、一定の料金徴収(自己負担)を

可とする選定療養枠を新設する。

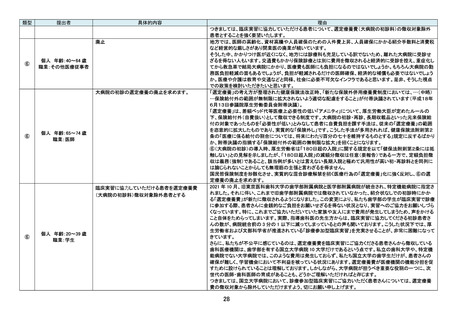

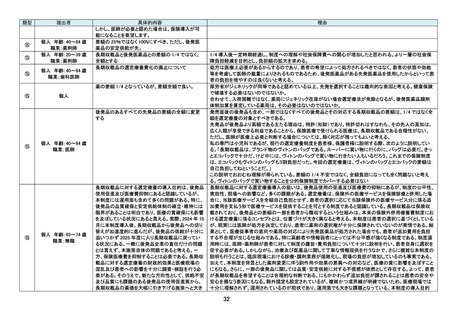

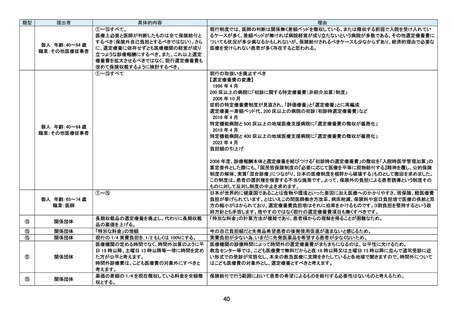

現在、薬剤師の訪問による服薬指導や薬剤交付には、在宅患者訪問薬剤管理指導の報酬算定要件(医師の指

示、居宅療養管理指導との連携、契約書の締結等)が必要である。しかし、以下のような実態により、制度上の未整

備が現場に過大な負担や不公平を生んでいる。

医師・看護師は訪問診療・訪問看護を実施・算定しているにもかかわらず、薬剤師には指示が出されておらず、同一

患者に対し薬剤師のみが無償対応となる状況が多発している。

患者または家族から「薬局に行けないから持ってきてほしい」といった要望に対し、患者本位の医療提供の観点から

薬剤師が訪問対応を行っているが、報酬算定ができず、制度上の自己負担徴収もできない状態が続いている。

本来は在宅契約等を整えるべきケースでも、短期間であることや医師の理解不足等を理由に整備が進まず、制度

外で薬剤師の訪問労務が発生する状況が常態化している。

また、現行制度において交通費の実費徴収は一定範囲で認められているが、訪問にかかる人件費・業務対価として

の費用を交通費名目で徴収することには限界があり、現場の説明責任や法的整合性に課題がある。 そのため、交

通費ではなく「薬剤師訪問そのものに対する費用」として、制度的に選定療養に明示し、正当な対価として徴収でき

る仕組みを整備する必要がある。

このような状況は、薬局の人員的・経済的な圧迫となるだけでなく、他職種との連携の不均衡を招いており、制度と

しても公平性を欠いている。

患者の希望に基づく訪問を選定療養として明確化することで、現場の努力を可視化し、正当な対価の徴収を可能と

しつつ、適切な薬学的介入と服薬支援を維持することができる。

18