よむ、つかう、まなぶ。

総ー8参考1[1.2MB] (19 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

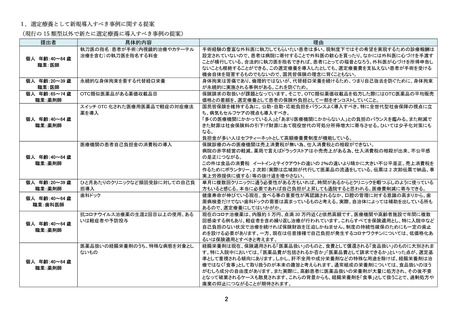

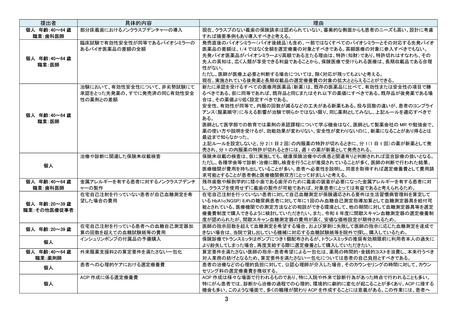

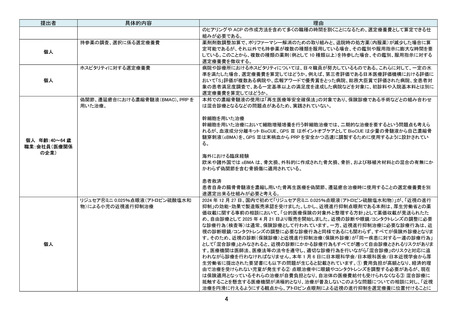

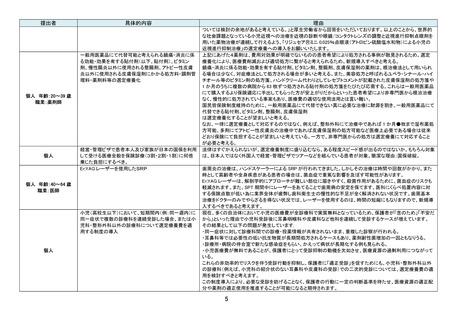

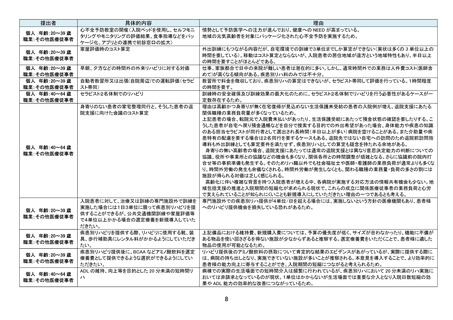

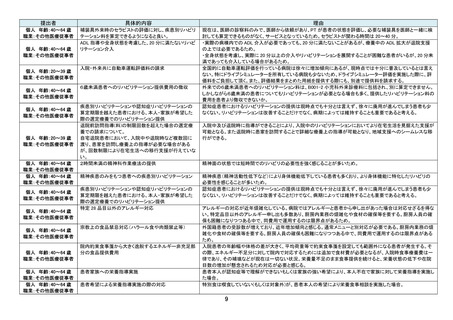

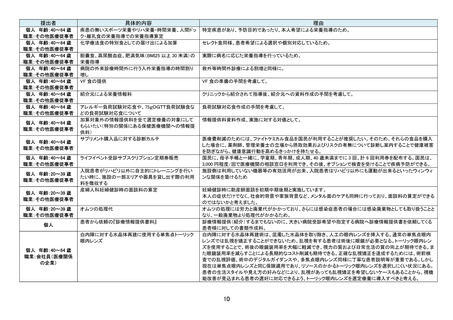

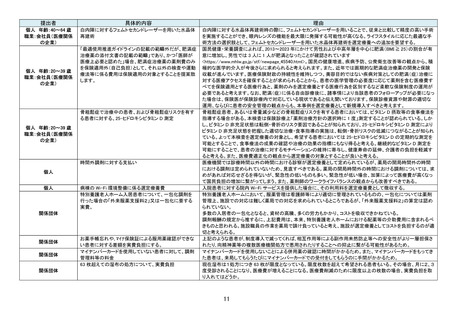

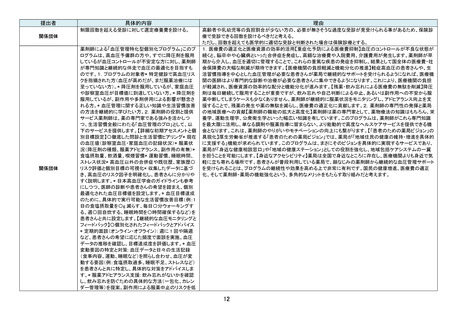

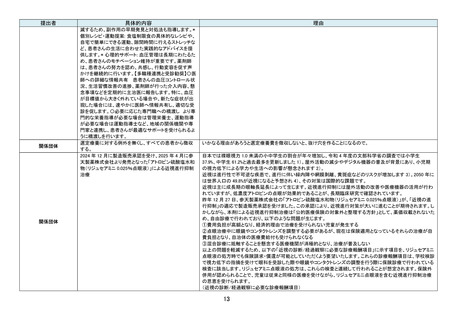

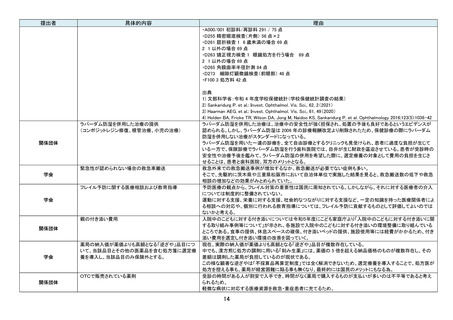

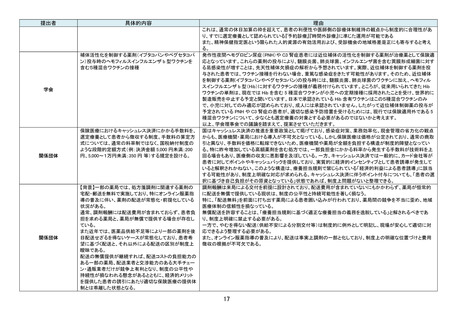

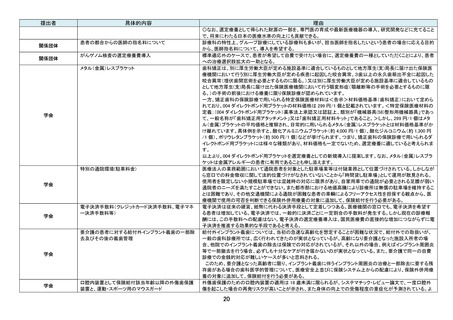

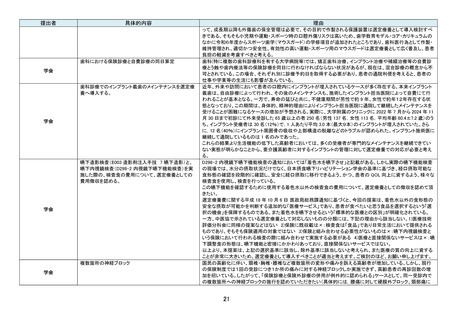

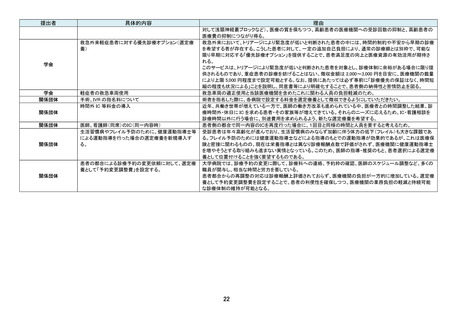

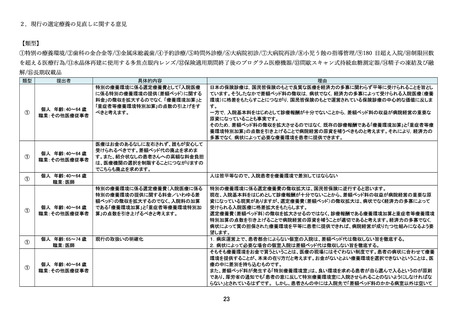

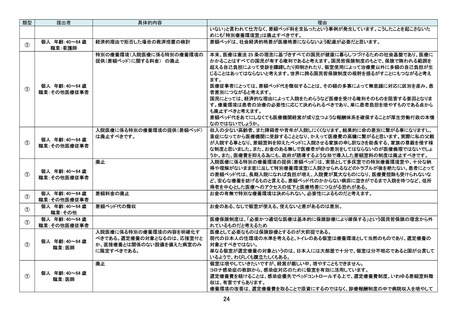

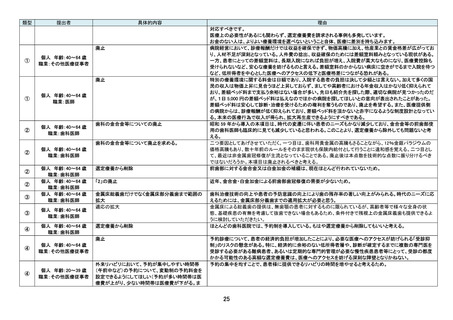

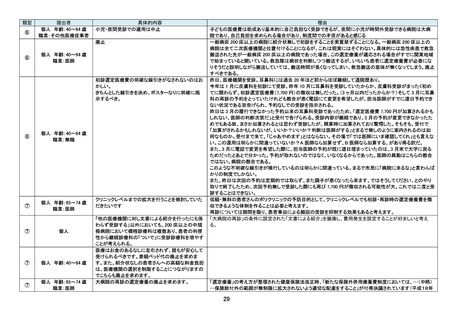

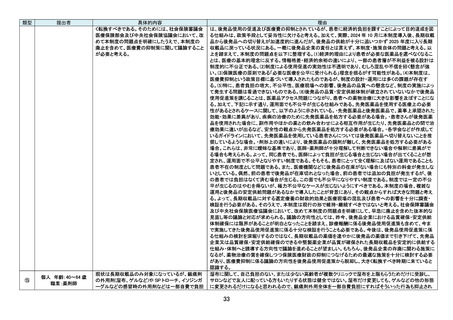

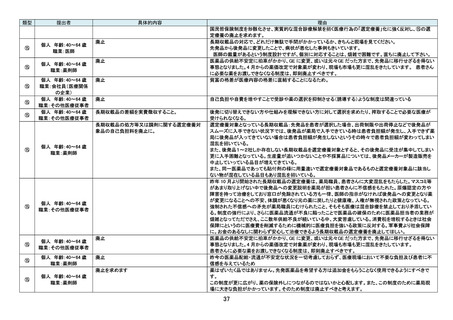

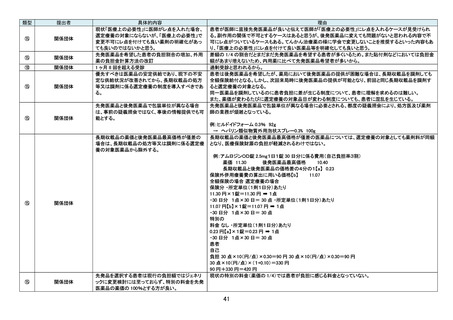

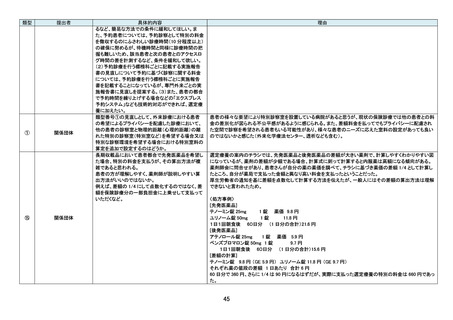

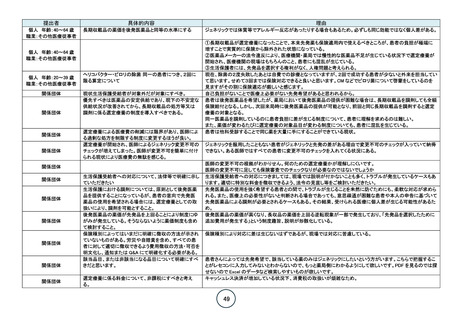

提出者

具体的内容

理由

医療機関の敷地内に立地する薬局における調剤に対し

て、患者から「敷地内薬局利用料」を徴収できる制度

敷地内薬局は、厚生労働省が示した「患者のための薬局ビジョン」における「立地から地域へ」という基本理念に反

する存在であり、地域包括ケアシステムを担う「かかりつけ薬局」の普及と真っ向から対立する。

現在、敷地内薬局に対しては調剤報酬の減算措置が設けられているが、この措置は患者にとって「負担が安い薬

局」としての誤った選択動機を生んでおり、実質的に患者誘導を助長している。

特に、病院と経済的・人的に強く結びついた薬局が敷地内に設置され、外来患者が自動的に誘導される構造が依

然として残っており、地域医薬品提供体制における地域の薬局の役割を著しく圧迫している。

こうした構造的問題に対し、「調剤報酬の減額」ではなく、患者の自己負担として明確に上乗せできる「選定療養」と

しての費用徴収により、制度的な是正を図るべきである。

敷地内薬局における調剤に対しては、選定療養として明示的に「利用料」を徴収する義務を課し、患者があえて地

域の薬局を選ぶ経済的、倫理的な動機付けを制度的に支援する必要がある。

地域医療構想と医薬分業の本来の趣旨を損なわないためにも、敷地内薬局の調剤行為を選定療養として制度的に

切り分け、患者負担による是正を図ることが不可欠である。

現行の通知では、「クレジットカード決済時に付随して発生するポイント」はやむを得ないものとして容認されている

が、薬局独自ポイントや共通ポイントは明確に“患者誘導”を目的としており、調剤の経済的価値に影響を与える行

為である。

特に、共通ポイントの運営では、患者の薬局利用データが外部提供されている可能性があり、プライバシー・医療情

報管理の観点からも問題がある。

さらに、現行制度上はポイントによる「支払い」は認められていないにもかかわらず、実際にはチャージ機能等を通じ

て実質的な値引きに近い行為が発生している。

一定の追加的サービスを提供したい場合には、患者からの同意と費用徴収を前提とする選定療養の枠組みで対応

するのが適切であり、制度の公平性と保険医療の中立性を保つ上で必要である。

関係団体

関係団体

関係団体

関係団体

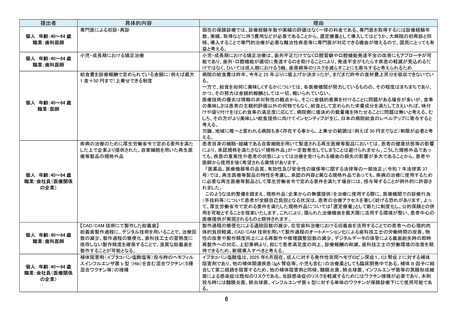

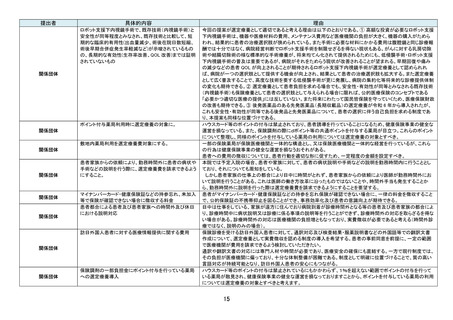

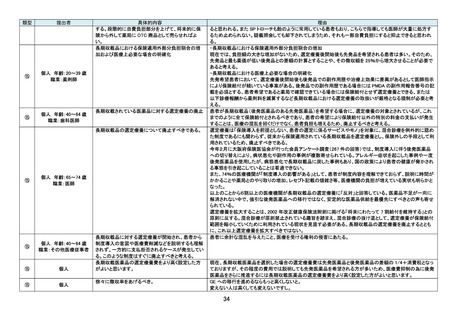

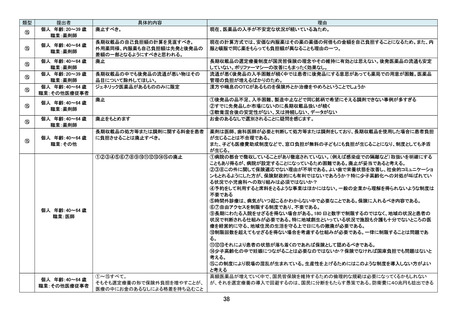

保険診療に該当する調剤に関連して、薬局が自らの判断

で患者に付与するポイント(薬局独自ポイント・共通ポイン

ト)については、明確に原則禁止とすべきである。

一方で、クレジットカードや電子マネー等、汎用性の高い

支払手段によるポイント付与については、患者の利便性

向上の副次的結果としてやむを得ない範囲で認めるもの

とし、制度上もその区別を明文化すべきである。

また、薬局がポイント付与をどうしても希望する場合に

は、対象行為を選定療養と位置づけ、患者からの費用徴

収(自己負担)を伴うオプションサービスとしてのみ容認す

る制度設計とする。

つまり、本来保険で等しく提供されるべきサービスと、追

加的インセンティブ提供を明確に制度上区別し、後者は

選定療養として扱うことが必要である。

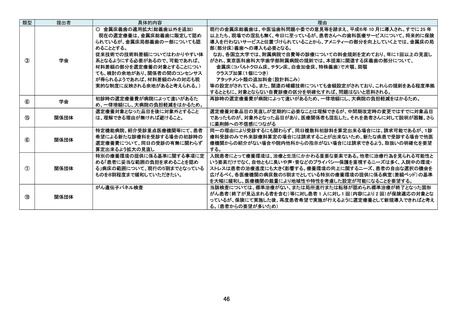

患者の希望で処方されている医薬品や、漫然と継続され

ている医薬品も選定療養の対象に導入すべきと考える。

湿布薬、軟膏(消炎鎮痛)、含嗽薬も対象にすべきと考え

る。

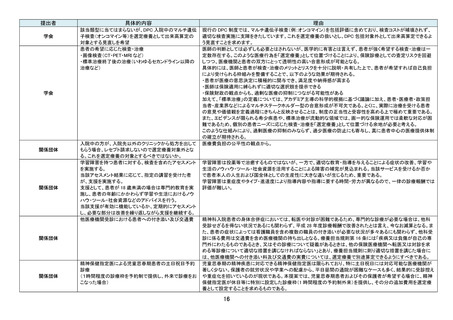

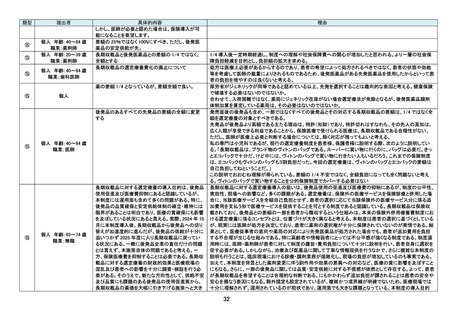

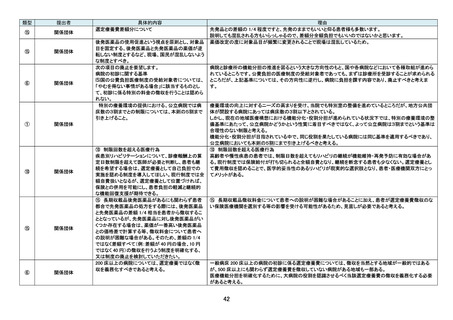

セカンドオピニオン

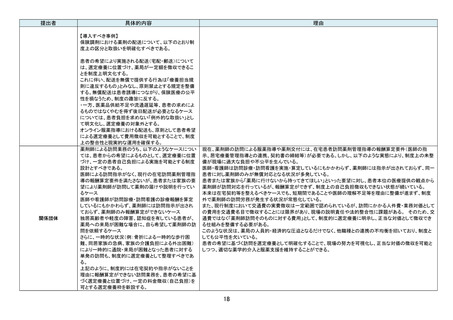

関係団体

患者さんが専門医の受診を希望した場合、あるいは医療

機関が病床数に応じて専門医を配置(例えば病床数4に

対して専門医1名配置)した場合に選定療養費を徴収でき

ることとする。

関係団体

シナールやトラネキサム酸など美容目的で服用している可能性があるもの、メチコバールやビタミン剤などの漫然投

与を減少できる可能性があると考えるため。

社会保険料を削減し、現役世代の手取りを上げる必要があると考えるため。

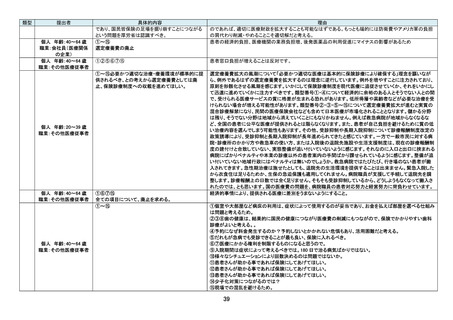

セカンドオピニオンを実施した日に、検査等の実施が望ましいと医師が判断し、患者もこれらの医療を希望した場合

にでも、セカンドオピニオンの費用が保険外診療にあたるため、同日に検査等を実施できないことから、検査等の遅

延や再受診が必要となり、患者には不利益が生じている。

〇専門医は、特定の疾患や治療法に関する高度な知識と技術を持ち、育成に時間とコストがかかるが、現行制度で

は専門医の配置によって病院が直接的な経済的評価を受ける仕組みが十分とは言えず、医師個人や医療機関に

とってインセンティブが乏しい状況。

〇また、現在、多くの患者さんが、その症状の軽重にかかわらず、大学病院等の高度な医療を提供する専門医療機

関を受診する傾向にあり、専門医療機関の外来が混雑する一因となっているが、専門医受診に選定療養を導入す

ることで、まず地域のかかりつけ医を受診し、そこで専門医の診察が必要と判断された場合に紹介状を持って専門

医療機関を受診するという、医療機能分化の本来あるべき姿への誘導を強化できる。

〇選定療養の導入により、専門医は真にその専門性を必要とする患者さんの診療に集中できるようになり、専門性

を最大限に発揮し、質の高い専門医療の維持・向上に寄与する。

19

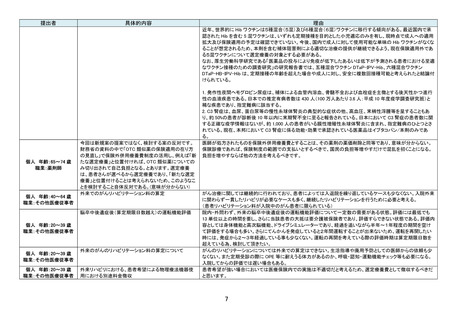

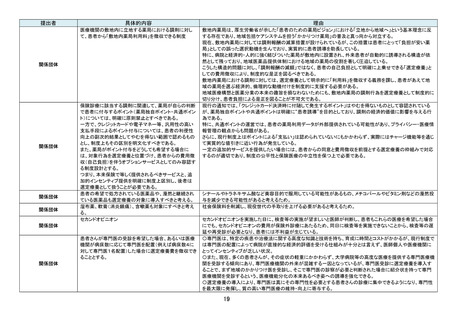

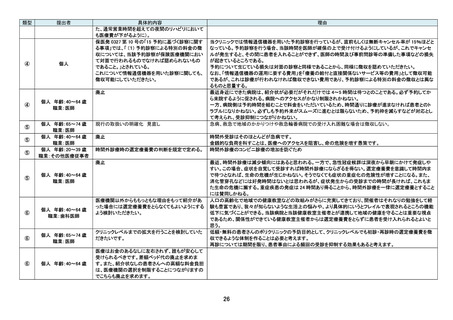

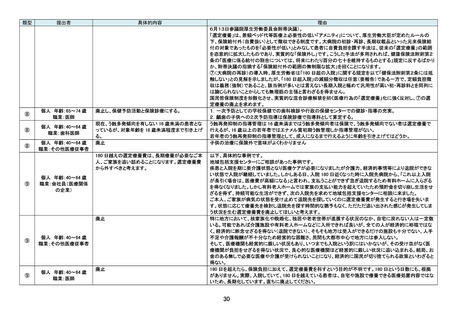

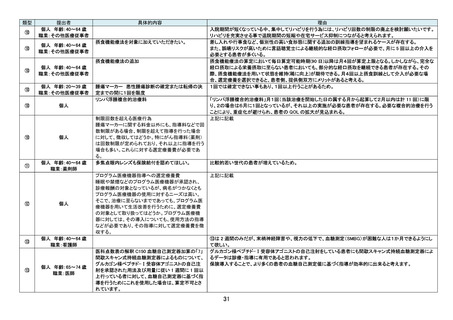

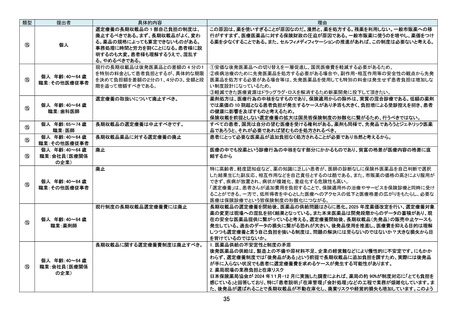

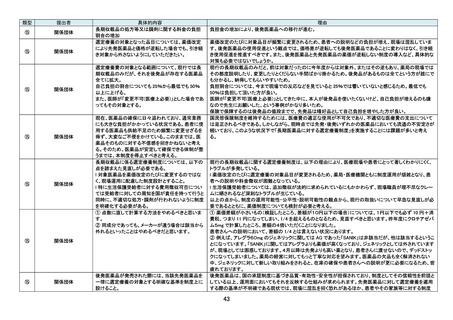

具体的内容

理由

医療機関の敷地内に立地する薬局における調剤に対し

て、患者から「敷地内薬局利用料」を徴収できる制度

敷地内薬局は、厚生労働省が示した「患者のための薬局ビジョン」における「立地から地域へ」という基本理念に反

する存在であり、地域包括ケアシステムを担う「かかりつけ薬局」の普及と真っ向から対立する。

現在、敷地内薬局に対しては調剤報酬の減算措置が設けられているが、この措置は患者にとって「負担が安い薬

局」としての誤った選択動機を生んでおり、実質的に患者誘導を助長している。

特に、病院と経済的・人的に強く結びついた薬局が敷地内に設置され、外来患者が自動的に誘導される構造が依

然として残っており、地域医薬品提供体制における地域の薬局の役割を著しく圧迫している。

こうした構造的問題に対し、「調剤報酬の減額」ではなく、患者の自己負担として明確に上乗せできる「選定療養」と

しての費用徴収により、制度的な是正を図るべきである。

敷地内薬局における調剤に対しては、選定療養として明示的に「利用料」を徴収する義務を課し、患者があえて地

域の薬局を選ぶ経済的、倫理的な動機付けを制度的に支援する必要がある。

地域医療構想と医薬分業の本来の趣旨を損なわないためにも、敷地内薬局の調剤行為を選定療養として制度的に

切り分け、患者負担による是正を図ることが不可欠である。

現行の通知では、「クレジットカード決済時に付随して発生するポイント」はやむを得ないものとして容認されている

が、薬局独自ポイントや共通ポイントは明確に“患者誘導”を目的としており、調剤の経済的価値に影響を与える行

為である。

特に、共通ポイントの運営では、患者の薬局利用データが外部提供されている可能性があり、プライバシー・医療情

報管理の観点からも問題がある。

さらに、現行制度上はポイントによる「支払い」は認められていないにもかかわらず、実際にはチャージ機能等を通じ

て実質的な値引きに近い行為が発生している。

一定の追加的サービスを提供したい場合には、患者からの同意と費用徴収を前提とする選定療養の枠組みで対応

するのが適切であり、制度の公平性と保険医療の中立性を保つ上で必要である。

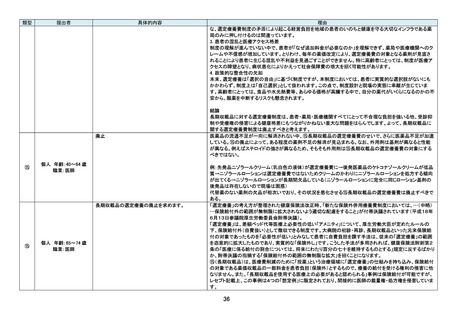

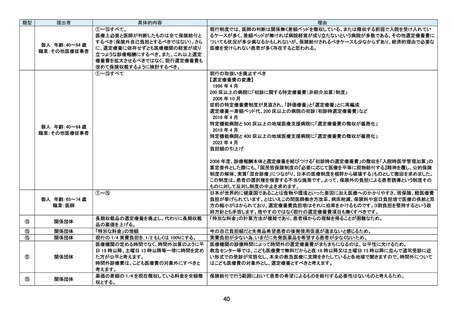

関係団体

関係団体

関係団体

関係団体

保険診療に該当する調剤に関連して、薬局が自らの判断

で患者に付与するポイント(薬局独自ポイント・共通ポイン

ト)については、明確に原則禁止とすべきである。

一方で、クレジットカードや電子マネー等、汎用性の高い

支払手段によるポイント付与については、患者の利便性

向上の副次的結果としてやむを得ない範囲で認めるもの

とし、制度上もその区別を明文化すべきである。

また、薬局がポイント付与をどうしても希望する場合に

は、対象行為を選定療養と位置づけ、患者からの費用徴

収(自己負担)を伴うオプションサービスとしてのみ容認す

る制度設計とする。

つまり、本来保険で等しく提供されるべきサービスと、追

加的インセンティブ提供を明確に制度上区別し、後者は

選定療養として扱うことが必要である。

患者の希望で処方されている医薬品や、漫然と継続され

ている医薬品も選定療養の対象に導入すべきと考える。

湿布薬、軟膏(消炎鎮痛)、含嗽薬も対象にすべきと考え

る。

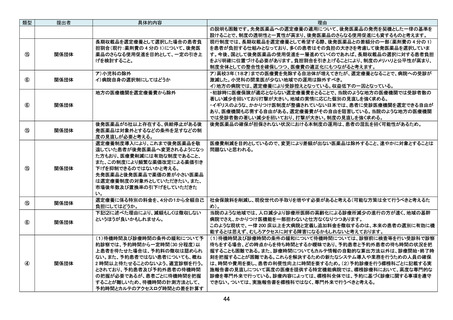

セカンドオピニオン

関係団体

患者さんが専門医の受診を希望した場合、あるいは医療

機関が病床数に応じて専門医を配置(例えば病床数4に

対して専門医1名配置)した場合に選定療養費を徴収でき

ることとする。

関係団体

シナールやトラネキサム酸など美容目的で服用している可能性があるもの、メチコバールやビタミン剤などの漫然投

与を減少できる可能性があると考えるため。

社会保険料を削減し、現役世代の手取りを上げる必要があると考えるため。

セカンドオピニオンを実施した日に、検査等の実施が望ましいと医師が判断し、患者もこれらの医療を希望した場合

にでも、セカンドオピニオンの費用が保険外診療にあたるため、同日に検査等を実施できないことから、検査等の遅

延や再受診が必要となり、患者には不利益が生じている。

〇専門医は、特定の疾患や治療法に関する高度な知識と技術を持ち、育成に時間とコストがかかるが、現行制度で

は専門医の配置によって病院が直接的な経済的評価を受ける仕組みが十分とは言えず、医師個人や医療機関に

とってインセンティブが乏しい状況。

〇また、現在、多くの患者さんが、その症状の軽重にかかわらず、大学病院等の高度な医療を提供する専門医療機

関を受診する傾向にあり、専門医療機関の外来が混雑する一因となっているが、専門医受診に選定療養を導入す

ることで、まず地域のかかりつけ医を受診し、そこで専門医の診察が必要と判断された場合に紹介状を持って専門

医療機関を受診するという、医療機能分化の本来あるべき姿への誘導を強化できる。

〇選定療養の導入により、専門医は真にその専門性を必要とする患者さんの診療に集中できるようになり、専門性

を最大限に発揮し、質の高い専門医療の維持・向上に寄与する。

19