よむ、つかう、まなぶ。

総ー8参考1[1.2MB] (5 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

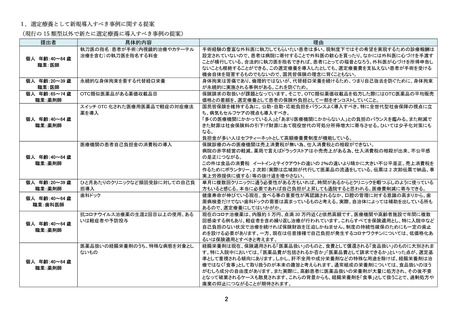

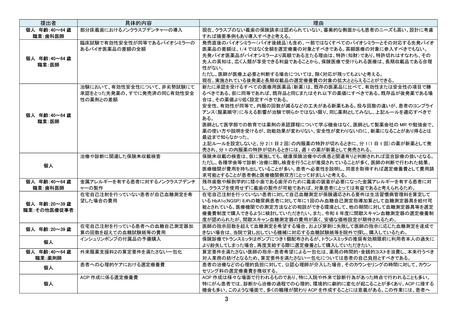

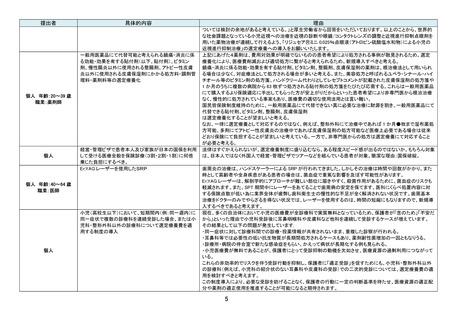

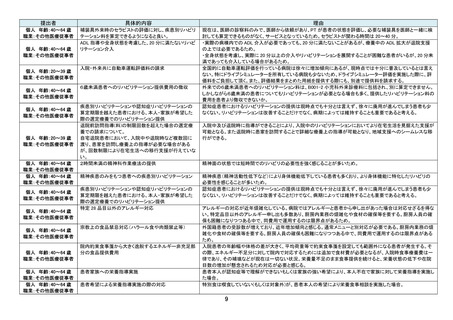

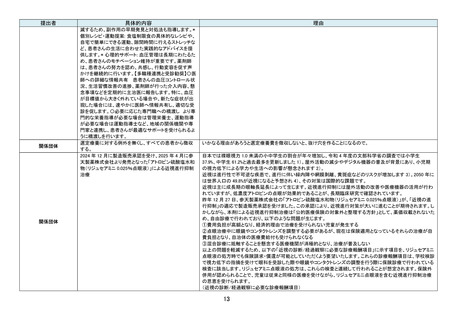

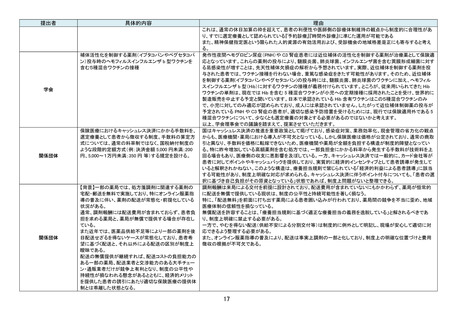

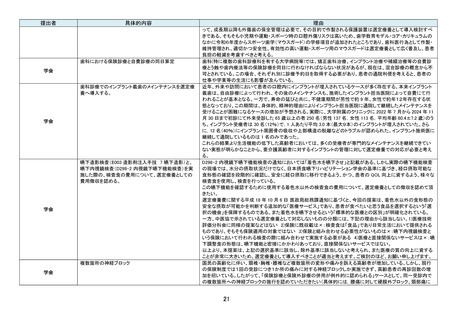

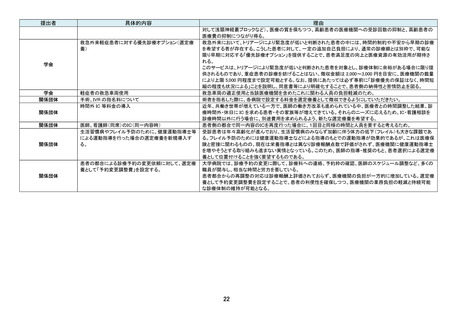

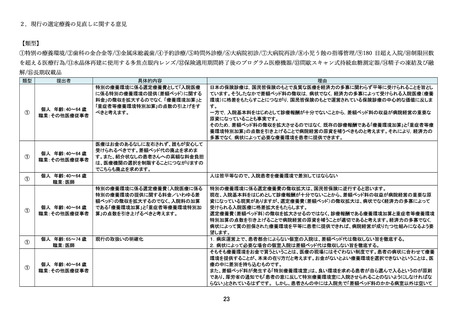

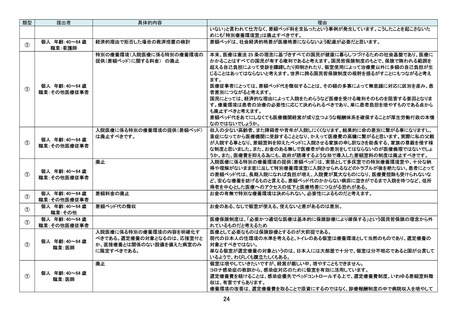

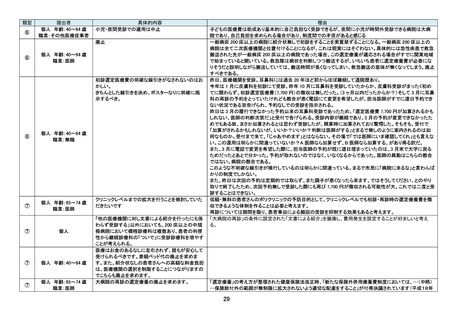

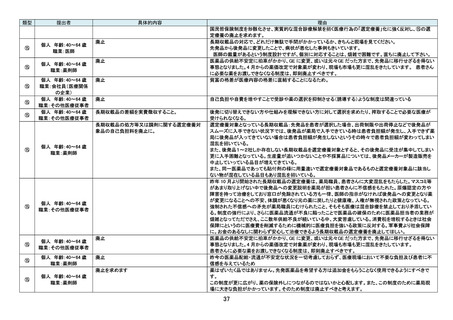

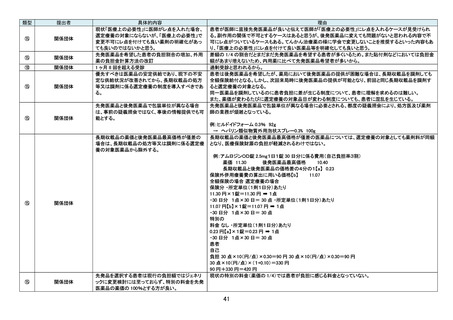

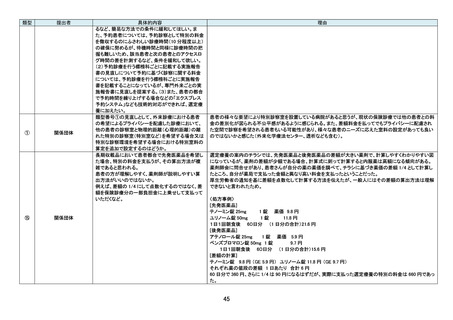

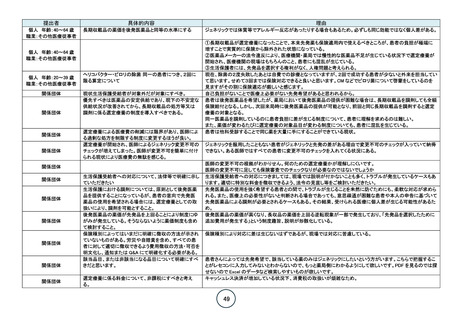

提出者

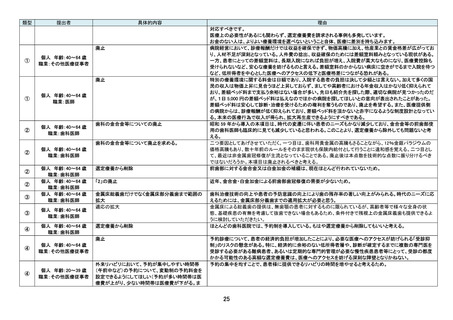

具体的内容

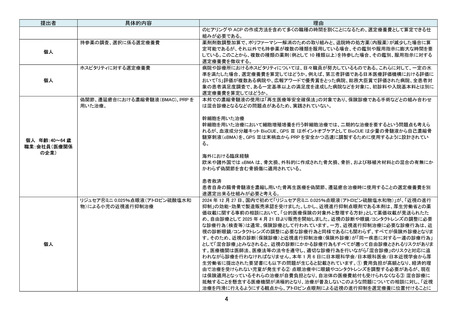

一般用医薬品にて代替可能と考えられる鎮痛・消炎に係

る効能・効果を有する貼付剤(以下、貼付剤)、ビタミン

剤、慢性腸炎以外に使用される整腸剤、アトピー性皮膚

炎以外に使用される皮膚保湿剤にかかる処方料・調剤管

理料・薬剤料等の選定療養化

個人 年齢:20~39 歳

職業:薬剤師

個人

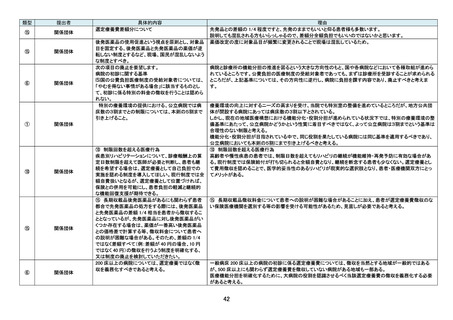

経営・管理ビザで患者本人及び家族が日本の国保を利用

して受ける医療全般を保険診療(3割・2割・1割)に何倍

乗じた負担にするべき。

Er;YAG レーザーを使用したSRP

個人 年齢:40~64 歳

職業:医師

小児(高校生以下)において、短期間内(例:同一週内)に

同一症状で複数の診療科を連続受診した場合、または小

児科・整形外科以外の診療科について選定療養費を適

用する制度の導入

個人

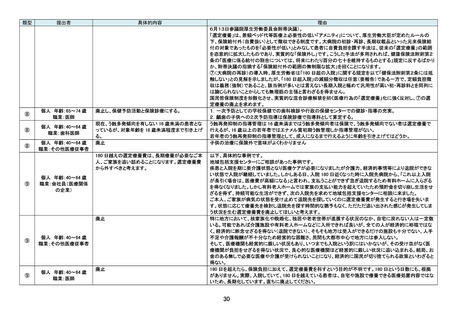

理由

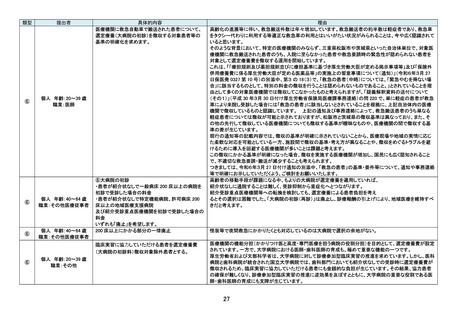

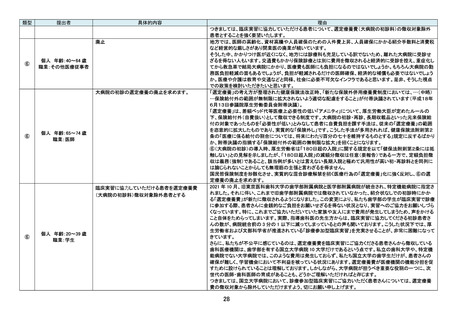

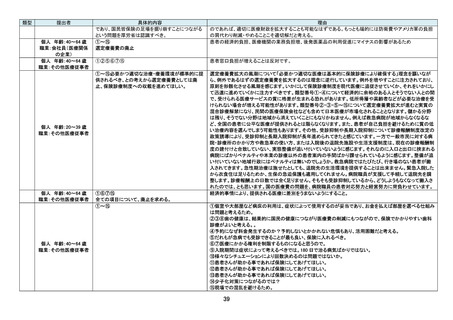

ついては検討の余地があると考えている。」と厚生労働省から回答をいただいております。以上のことから、世界的

な社会課題となっている小児近視への治療を近視の診断や眼鏡/コンタクトレンズの調整と近視進行抑制点眼剤を

用いた薬物治療が連続して行えるよう、「リジュセアⓇミニ 0.025%点眼液(アトロピン硫酸塩水和物)による小児の

近視進行抑制治療」の選定療養への導入をお願いいたします。

上記にあげた4薬剤は、費用対効果が明確でないものの患者希望により処方される事例が散見されるため。選定

療養化により、医療費削減および適切処方に繋がると考えられるため、新規導入すべきと考える。

鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤、ビタミン剤、整腸剤、皮膚保湿剤の薬剤は、根治療法として用いられ

る場合は少なく、対症療法として処方される場合が多いと考える。また、美容処方と呼ばれるユベラ・シナール・ハイ

チオール等のビタミン剤の処方箋、ハンドクリーム代わりとしてレセプトコメントが記載された皮膚保湿剤の処方箋や

1 か月のうちに複数の病院から 63 枚ずつ処方される貼付剤の処方箋をたびたび応需する。これらは一般用医薬品

にて購入するより保険適応に手出してもらった方が安上がりだからといった患者希望により非専門医から根治治療

なく、慢性的に処方されている事案もあり、医療費の適切な使用法用とは言い難い。

国民皆保険制度維持のために、一般用医薬品にて代替できない真に必要な治療に財源を割き、一般用医薬品にて

代替できる貼付剤、ビタミン剤、整腸剤、皮膚保湿剤

は選定療養化することが望ましいと考える。

なお、一律に選定療養として対応するのではなく、例えば、整形外科にて治療中であれば 1 か月●枚まで湿布薬処

方可能、多剤にてアトピー性皮膚炎の治療中であれば皮膚保湿剤の処方可能など医療上必要である場合は従来

どおり保険にて負担することが望ましいと考えている。一方で、非専門医からの処方は選定療養にて対応すること

が必要と考える。

法律はすぐかえられないが、選定療養制度に盛り込むなら、ある程度スピード感が出るのではないか。もちろん対象

は、日本人ではなく外国人で経営・管理ビザでツアーなどを組んでいる患者が対象。簡潔な理由;国保破綻。

歯周炎の治療は、ハンドスケーラーによる SRP が行われてきました。しかしその治療は時間や回数がかかり、また

時として高齢者や全身疾患がある患者の場合は、菌血症で重篤な影響を及ぼす可能性があります。

Er;YAG レーザーは、解剖学的にアプローチが難しい部位に届きやすく、殺菌作用があるために、菌血症のリスクも

軽減されます。また、SPT 期間中にレーザーをあてることで歯周病の安定を保てます。医科にくらべ処置内容に対

する保険点数が低い為に業界全体が疲弊し歯科衛生士の慢性的な不足が全く解消されない状況です。歯周基本

治療をドクターのみでやらざるを得ない状況では、レーザーを使用するのは、時間の短縮にもなりますので、新規導

入するべきであると考えます。

現在、多くの自治体において小児の医療費が全診療科で実質無料となっているため、保護者が「念のため」「不安だ

から」といった理由で小児科受診後に耳鼻咽喉科や皮膚科など他科を連続して受診するケースが増えています。

その結果として以下の問題が発生しています.

・同一症状に対して診療科間での診療・投薬情報が共有されないまま、重複した診察が行われる。

・耳鼻科等では必要性の低い抗生物質が長期間処方されるケースもあり、薬剤耐性菌増加の一因ともなりうる。

・診療所・病院の待合室で新たな感染症をもらい、かえって病状が長期化する例も見られる。

・小児医療費が無料であることが、保護者にとって受診抑制の動機を欠如させ、医療資源の過剰利用につながって

いる。

これらの非効率的でリスクを伴う受診行動を抑制し、保護者に「適正受診」を促すためにも、小児科・整形外科以外

の診療科(例えば、小児科の紹介状のない耳鼻科や皮膚科の受診)での二次的受診については、選定療養費の適

用を検討すべきと考えます。

この制度導入により、必要な受診を妨げることなく、保護者の行動に一定の判断基準を持たせ、医療資源の適正配

分や薬剤の適正使用を推進することが可能になると期待されます。

5

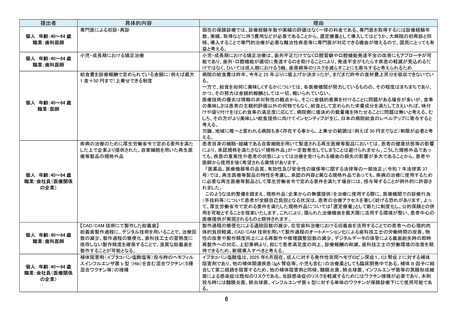

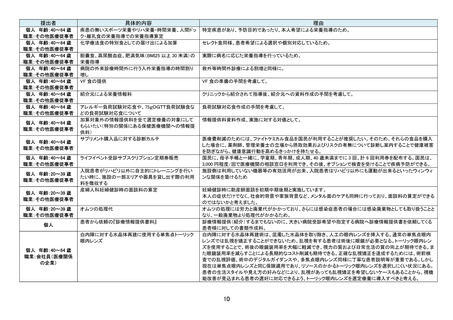

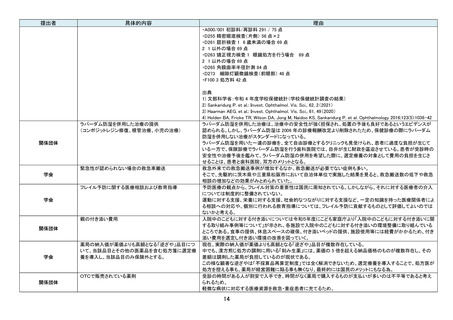

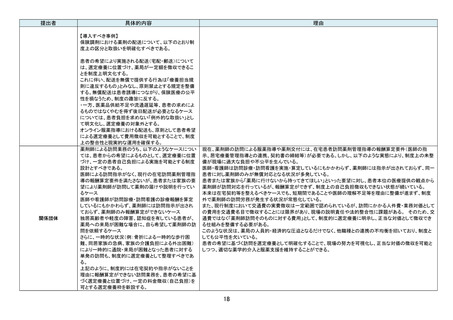

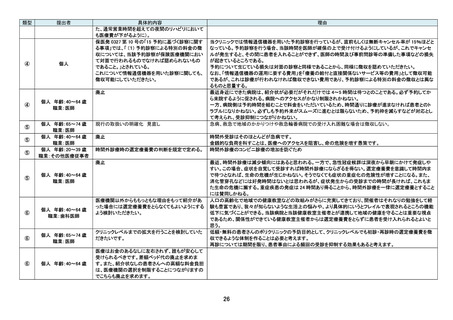

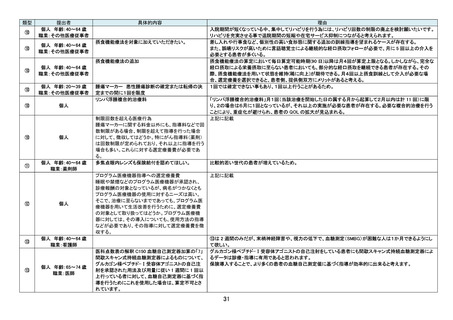

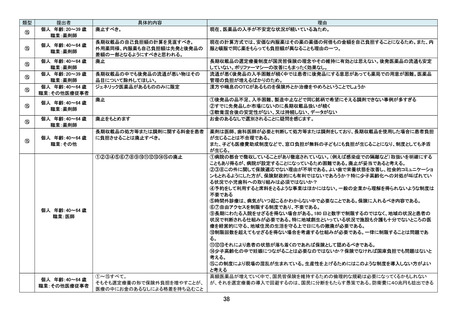

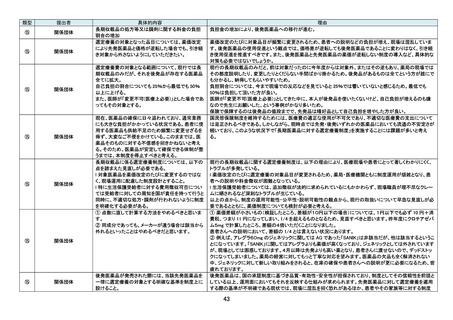

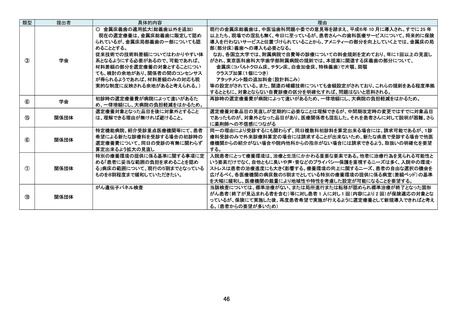

具体的内容

一般用医薬品にて代替可能と考えられる鎮痛・消炎に係

る効能・効果を有する貼付剤(以下、貼付剤)、ビタミン

剤、慢性腸炎以外に使用される整腸剤、アトピー性皮膚

炎以外に使用される皮膚保湿剤にかかる処方料・調剤管

理料・薬剤料等の選定療養化

個人 年齢:20~39 歳

職業:薬剤師

個人

経営・管理ビザで患者本人及び家族が日本の国保を利用

して受ける医療全般を保険診療(3割・2割・1割)に何倍

乗じた負担にするべき。

Er;YAG レーザーを使用したSRP

個人 年齢:40~64 歳

職業:医師

小児(高校生以下)において、短期間内(例:同一週内)に

同一症状で複数の診療科を連続受診した場合、または小

児科・整形外科以外の診療科について選定療養費を適

用する制度の導入

個人

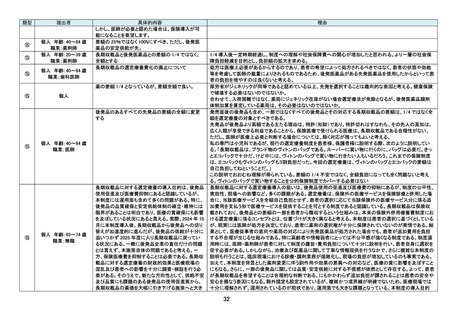

理由

ついては検討の余地があると考えている。」と厚生労働省から回答をいただいております。以上のことから、世界的

な社会課題となっている小児近視への治療を近視の診断や眼鏡/コンタクトレンズの調整と近視進行抑制点眼剤を

用いた薬物治療が連続して行えるよう、「リジュセアⓇミニ 0.025%点眼液(アトロピン硫酸塩水和物)による小児の

近視進行抑制治療」の選定療養への導入をお願いいたします。

上記にあげた4薬剤は、費用対効果が明確でないものの患者希望により処方される事例が散見されるため。選定

療養化により、医療費削減および適切処方に繋がると考えられるため、新規導入すべきと考える。

鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤、ビタミン剤、整腸剤、皮膚保湿剤の薬剤は、根治療法として用いられ

る場合は少なく、対症療法として処方される場合が多いと考える。また、美容処方と呼ばれるユベラ・シナール・ハイ

チオール等のビタミン剤の処方箋、ハンドクリーム代わりとしてレセプトコメントが記載された皮膚保湿剤の処方箋や

1 か月のうちに複数の病院から 63 枚ずつ処方される貼付剤の処方箋をたびたび応需する。これらは一般用医薬品

にて購入するより保険適応に手出してもらった方が安上がりだからといった患者希望により非専門医から根治治療

なく、慢性的に処方されている事案もあり、医療費の適切な使用法用とは言い難い。

国民皆保険制度維持のために、一般用医薬品にて代替できない真に必要な治療に財源を割き、一般用医薬品にて

代替できる貼付剤、ビタミン剤、整腸剤、皮膚保湿剤

は選定療養化することが望ましいと考える。

なお、一律に選定療養として対応するのではなく、例えば、整形外科にて治療中であれば 1 か月●枚まで湿布薬処

方可能、多剤にてアトピー性皮膚炎の治療中であれば皮膚保湿剤の処方可能など医療上必要である場合は従来

どおり保険にて負担することが望ましいと考えている。一方で、非専門医からの処方は選定療養にて対応すること

が必要と考える。

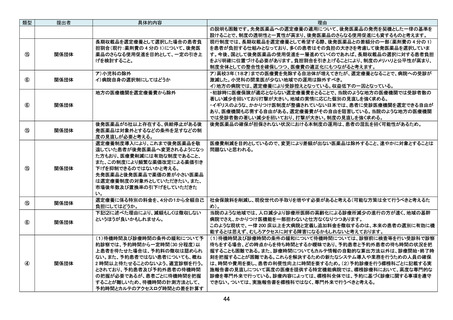

法律はすぐかえられないが、選定療養制度に盛り込むなら、ある程度スピード感が出るのではないか。もちろん対象

は、日本人ではなく外国人で経営・管理ビザでツアーなどを組んでいる患者が対象。簡潔な理由;国保破綻。

歯周炎の治療は、ハンドスケーラーによる SRP が行われてきました。しかしその治療は時間や回数がかかり、また

時として高齢者や全身疾患がある患者の場合は、菌血症で重篤な影響を及ぼす可能性があります。

Er;YAG レーザーは、解剖学的にアプローチが難しい部位に届きやすく、殺菌作用があるために、菌血症のリスクも

軽減されます。また、SPT 期間中にレーザーをあてることで歯周病の安定を保てます。医科にくらべ処置内容に対

する保険点数が低い為に業界全体が疲弊し歯科衛生士の慢性的な不足が全く解消されない状況です。歯周基本

治療をドクターのみでやらざるを得ない状況では、レーザーを使用するのは、時間の短縮にもなりますので、新規導

入するべきであると考えます。

現在、多くの自治体において小児の医療費が全診療科で実質無料となっているため、保護者が「念のため」「不安だ

から」といった理由で小児科受診後に耳鼻咽喉科や皮膚科など他科を連続して受診するケースが増えています。

その結果として以下の問題が発生しています.

・同一症状に対して診療科間での診療・投薬情報が共有されないまま、重複した診察が行われる。

・耳鼻科等では必要性の低い抗生物質が長期間処方されるケースもあり、薬剤耐性菌増加の一因ともなりうる。

・診療所・病院の待合室で新たな感染症をもらい、かえって病状が長期化する例も見られる。

・小児医療費が無料であることが、保護者にとって受診抑制の動機を欠如させ、医療資源の過剰利用につながって

いる。

これらの非効率的でリスクを伴う受診行動を抑制し、保護者に「適正受診」を促すためにも、小児科・整形外科以外

の診療科(例えば、小児科の紹介状のない耳鼻科や皮膚科の受診)での二次的受診については、選定療養費の適

用を検討すべきと考えます。

この制度導入により、必要な受診を妨げることなく、保護者の行動に一定の判断基準を持たせ、医療資源の適正配

分や薬剤の適正使用を推進することが可能になると期待されます。

5