入ー2 (146 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00280.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第10回 8/28)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

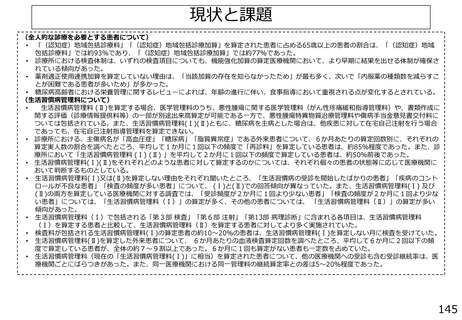

(特定機能病院等の再診患者について)

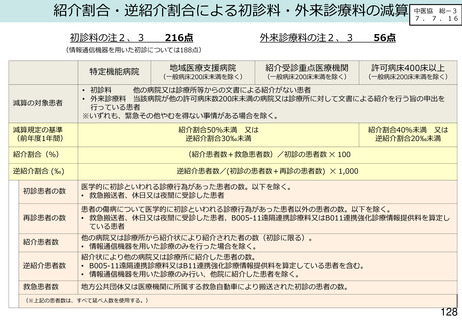

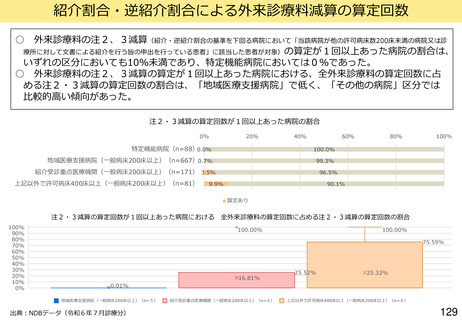

• 外来診療料の注2、3減算の算定が1回以上あった病院の割合は、いずれの区分においても10%未満であり、特定機能病院においては0%

であった。

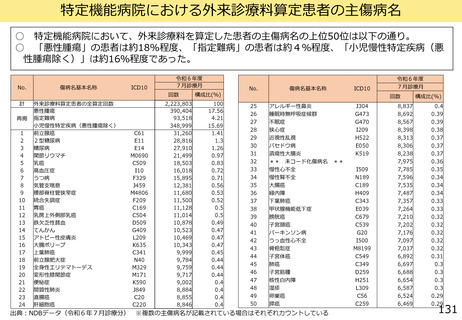

• 外来診療料を算定した患者の主傷病名は、

• 特定機能病院においては、「悪性腫瘍」の患者は約18%程度、「指定難病」の患者は約4%程度、「小児慢性特定疾病(悪性腫瘍

除く)」は約16%程度であった。

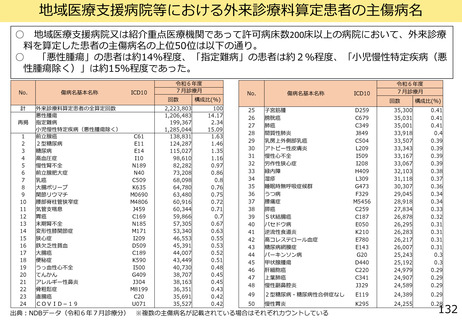

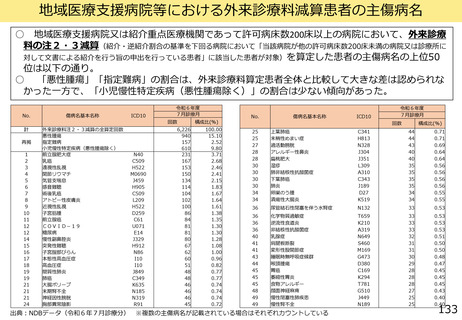

• 地域医療支援病院又は紹介重点医療機関であって許可病床数200床以上の病院においては、「悪性腫瘍」の患者は約14%程度、

「指定難病」の患者は約2%程度、「小児慢性特定疾病(悪性腫瘍除く)」は約15%程度であった。

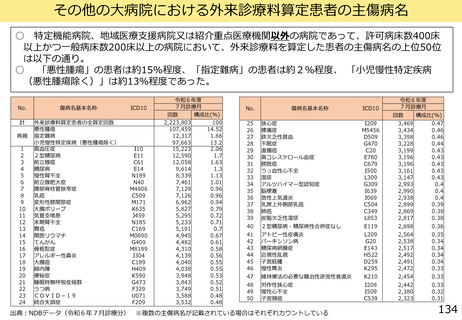

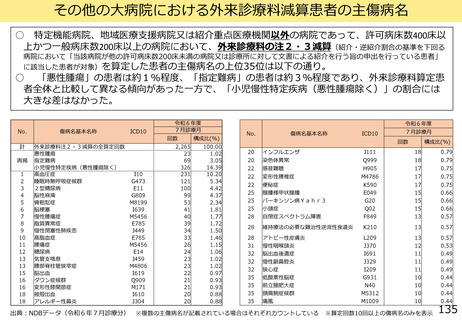

• その他の大病院においては、「悪性腫瘍」の患者は約15%程度、「指定難病」の患者は約2%程度、 「小児慢性特定疾病(悪性腫

瘍除く)」は約13%程度であった。

• 外来診療料の注2・3減算を算定した患者の主傷病名は、地域医療支援病院又は紹介重点医療機関であって許可病床数200床以上の病院に

おいては、 「悪性腫瘍」「指定難病」の割合は、外来診療料算定患者全体と比較して大きな差は認められなかった一方で、「小児慢性特定

疾病(悪性腫瘍除く)」の割合は少ない傾向があった。その他の大病院においては、 「悪性腫瘍」の患者は約1%程度、「指定難病」の患

者は約3%程度であり、外来診療料算定患者全体と比較して異なる傾向があった一方で、「小児慢性特定疾病(悪性腫瘍除く)」の割合に

は大きな差はなかった。

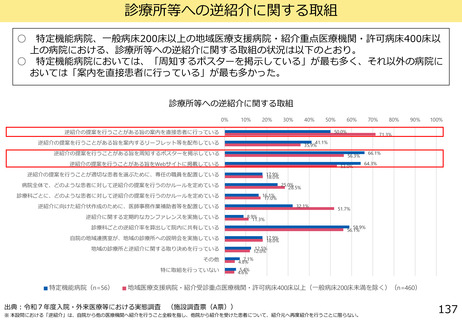

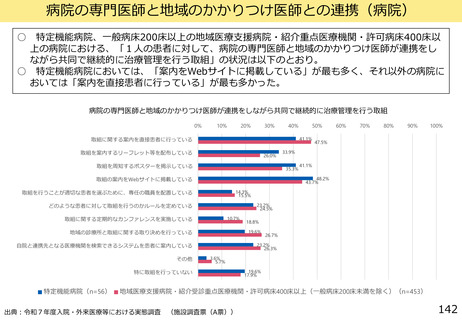

• 特定機能病院においては、「周知するポスターを掲示している」が最も多く、それ以外の病院においては「案内を直接患者に行っている」

が最も多かった。

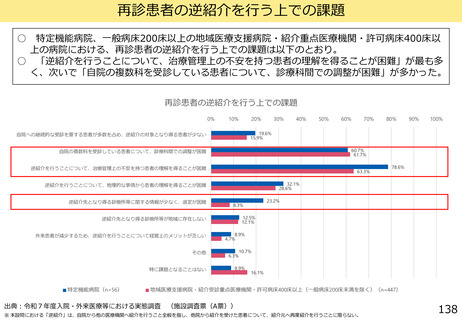

• 再診患者の逆紹介を行う上での課題としては、「逆紹介を行うことについて、治療管理上の不安を持つ患者の理解を得ることが困難」が最

も多く、次いで「自院の複数科を受診している患者について、診療科間での調整が困難」が多かった。

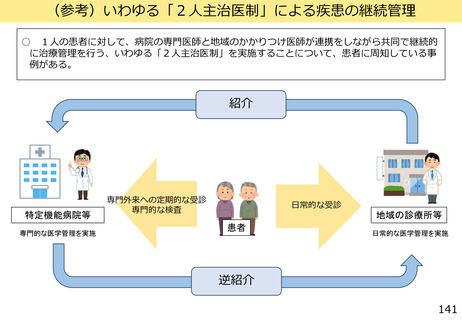

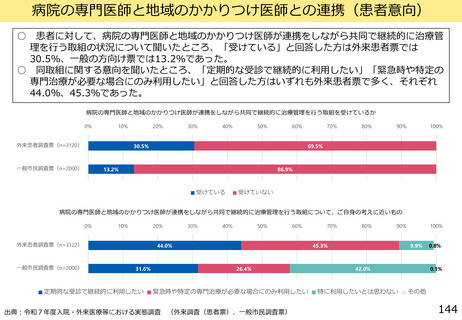

• いわゆる「2人主治医制」とは、1人の患者に対して、病院の専門医師と地域のかかりつけ医師が連携をしながら共同で継続的に治療管理

を行う取組を指す。その取組状況を調査したところ、

• 特定機能病院においては、「案内をWebサイトに掲載している」が最も多く、それ以外の病院においては「案内を直接患者に行っ

ている」が最も多かった。

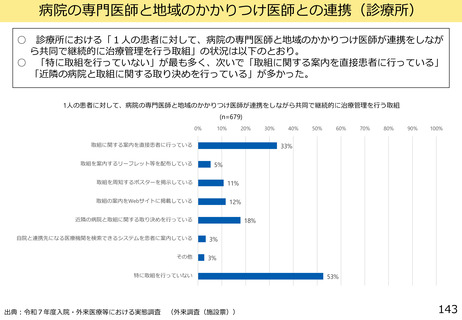

• 診療所においては、 「特に取組を行っていない」が最も多く、次いで「取組に関する案内を直接患者に行っている」「近隣の病院

と取組に関する取り決めを行っている」が多かった。

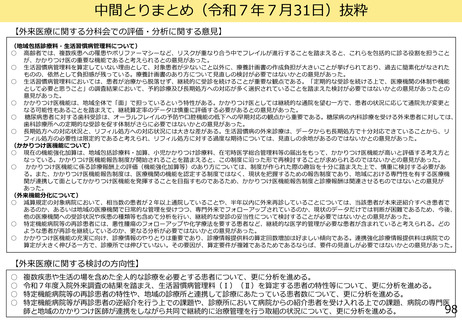

【課題】

○

○

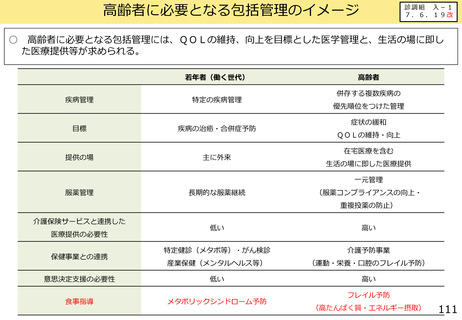

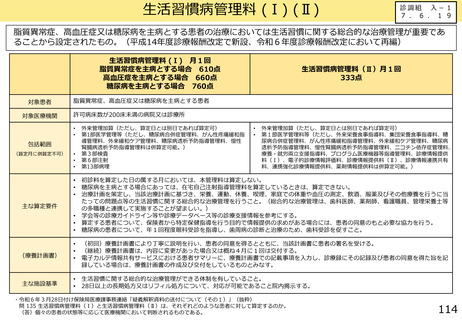

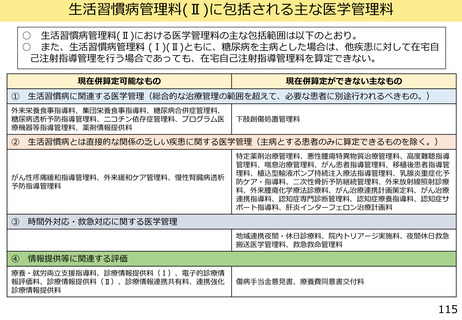

複数疾患や生活の場を含めた全人的な診療を必要とする患者の特性等について、どのように評価するか。

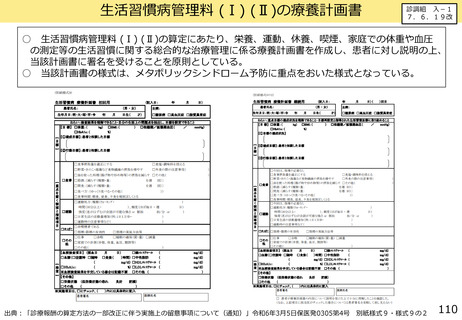

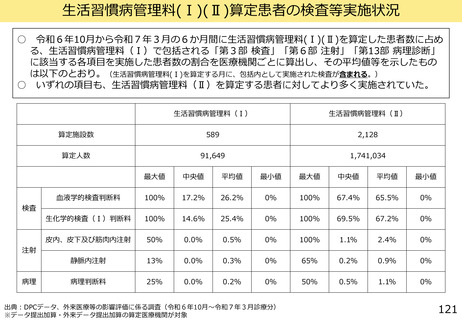

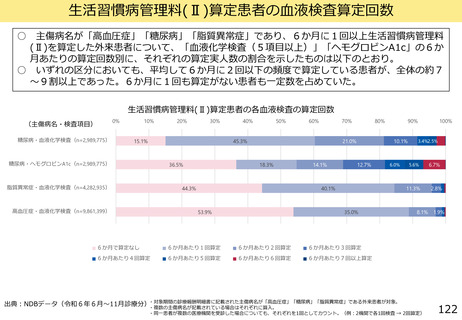

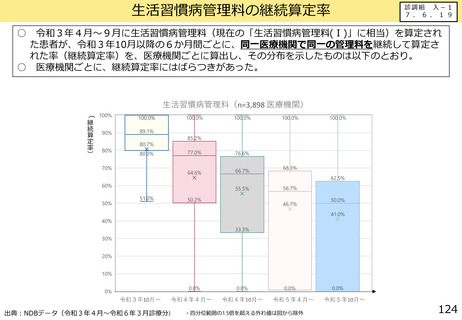

令和7年度入院外来調査の結果を踏まえ、生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)を算定する患者の特性等について、どのように評価

するか。

○ 特定機能病院等の再診患者の特性や、地域の診療所と連携して診療にあたっている患者の現状について、どのように評価する

か。

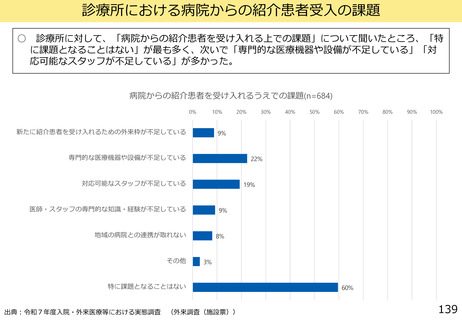

○ 特定機能病院等が再診患者の逆紹介を行う上での課題や、診療所において病院からの紹介患者を受け入れる上での課題、病院

の専門医師と地域のかかりつけ医師が連携をしながら共同で継続的に治療管理を行う取組の状況について、どのように評価する

146

か。