よむ、つかう、まなぶ。

資料1‐2 令和6年度 業務実績概要説明資料 (5 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59633.html |

| 出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第39回 8/5)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

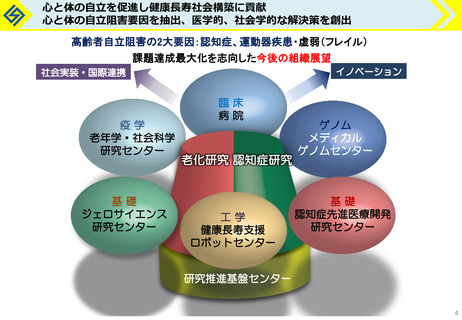

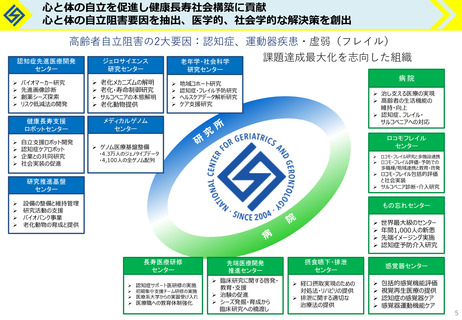

心と体の自立を促進し健康長寿社会構築に貢献

心と体の自立阻害要因を抽出、医学的、社会学的な解決策を創出

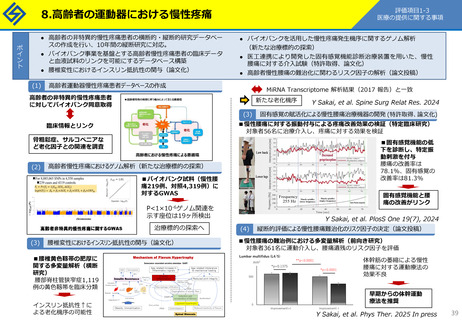

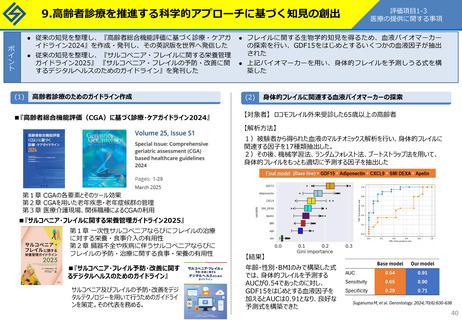

高齢者自立阻害の2大要因:認知症、運動器疾患・虚弱(フレイル)

課題達成最大化を志向した組織

認知症先進医療開発

ジェロサイエンス

老年学・社会科学

センター

➢ バイオマーカー研究

➢ 先進画像診断

➢ 創薬シーズ探索

➢ リスク低減法の開発

健康長寿支援

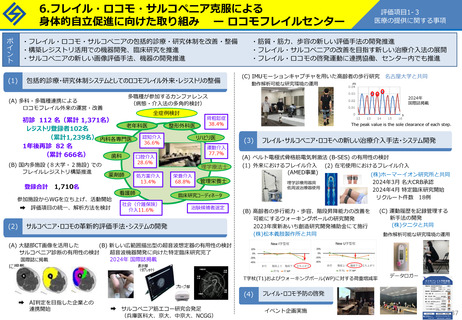

ロボットセンター

➢ 自立支援ロボット開発

➢ 認知症ケアロボット

➢ 企業との共同研究

➢ 社会実装の促進

研究センター

研究センター

➢ 老化メカニズムの解明

➢ 老化・寿命制御研究

➢ 地域コホート研究

➢ 老化動物提供

➢ ケア支援研究

➢ サルコペニアの本態解明

病院

➢ 認知症・フレイル予防研究

➢ ヘルスケアデータ解析研究

➢ 治し支える医療の実現

➢ 高齢者の生活機能の

維持・向上

➢ 認知症、フレイル・

サルコペニアへの対応

メディカルゲノム

センター

ロコモフレイル

センター

➢ ゲノム医療基盤整備

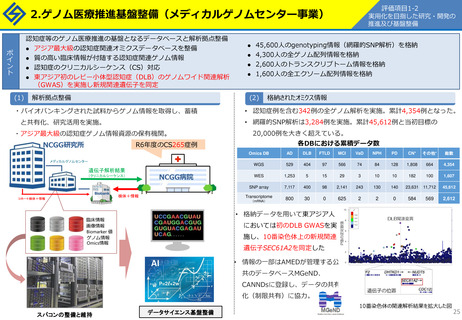

・4.3万人のジェノタイプデータ

・4,100人の全ゲノム配列

➢

➢ ロコモ・フレイル包括的評価

と社会実装

➢ サルコペニア診断・介入研究

研究推進基盤

センター

➢

➢

➢

➢

ロコモ・フレイル研究と多施設連携

➢ ロコモ・フレイル評価・予防での

多職種/地域連携と教育・啓発

設備の整備と維持管理

研究活動の支援

バイオバンク事業

老化動物の育成と提供

もの忘れセンター

➢ 世界最大級のセンター

➢ 年間1,000人の新患

➢ 先端イメージング実施

➢ 認知症予防介入研究

長寿医療研修

センター

➢ 認知症サポート医研修の実施

➢ 初期集中支援チーム研修の実施

➢ 医療系大学からの実習受け入れ

➢ 医療職への教育体制強化

先端医療開発

推進センター

摂食嚥下・排泄

センター

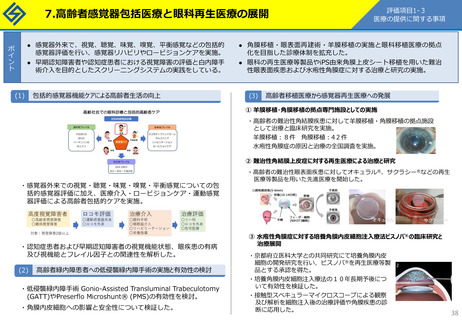

感覚器センター

➢ 臨床研究に関する啓発・

教育・支援

➢ 治験の促進

➢ シーズ発掘・育成から

臨床研究への橋渡し

➢ 経口摂取実現のための

対処法・リハビリの提供

➢ 排泄に関する適切な

治療法の提供

➢ 包括的感覚機能評価

➢ 視覚再生医療の提供

➢ 認知症の感覚器ケア

➢ 感覚器運動機能ケア

5

心と体の自立阻害要因を抽出、医学的、社会学的な解決策を創出

高齢者自立阻害の2大要因:認知症、運動器疾患・虚弱(フレイル)

課題達成最大化を志向した組織

認知症先進医療開発

ジェロサイエンス

老年学・社会科学

センター

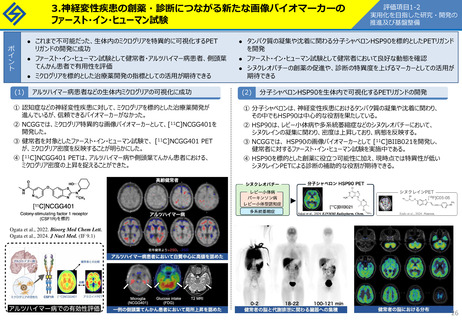

➢ バイオマーカー研究

➢ 先進画像診断

➢ 創薬シーズ探索

➢ リスク低減法の開発

健康長寿支援

ロボットセンター

➢ 自立支援ロボット開発

➢ 認知症ケアロボット

➢ 企業との共同研究

➢ 社会実装の促進

研究センター

研究センター

➢ 老化メカニズムの解明

➢ 老化・寿命制御研究

➢ 地域コホート研究

➢ 老化動物提供

➢ ケア支援研究

➢ サルコペニアの本態解明

病院

➢ 認知症・フレイル予防研究

➢ ヘルスケアデータ解析研究

➢ 治し支える医療の実現

➢ 高齢者の生活機能の

維持・向上

➢ 認知症、フレイル・

サルコペニアへの対応

メディカルゲノム

センター

ロコモフレイル

センター

➢ ゲノム医療基盤整備

・4.3万人のジェノタイプデータ

・4,100人の全ゲノム配列

➢

➢ ロコモ・フレイル包括的評価

と社会実装

➢ サルコペニア診断・介入研究

研究推進基盤

センター

➢

➢

➢

➢

ロコモ・フレイル研究と多施設連携

➢ ロコモ・フレイル評価・予防での

多職種/地域連携と教育・啓発

設備の整備と維持管理

研究活動の支援

バイオバンク事業

老化動物の育成と提供

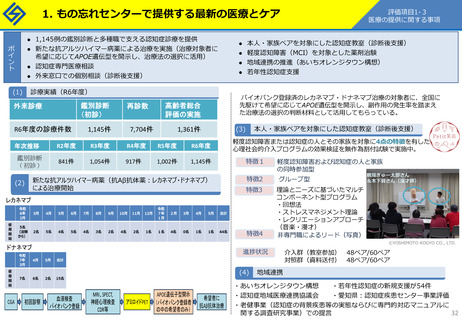

もの忘れセンター

➢ 世界最大級のセンター

➢ 年間1,000人の新患

➢ 先端イメージング実施

➢ 認知症予防介入研究

長寿医療研修

センター

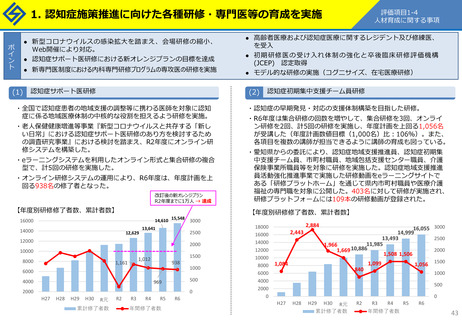

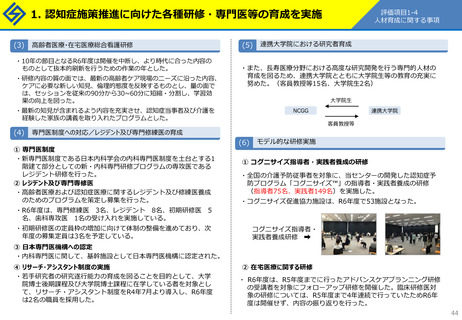

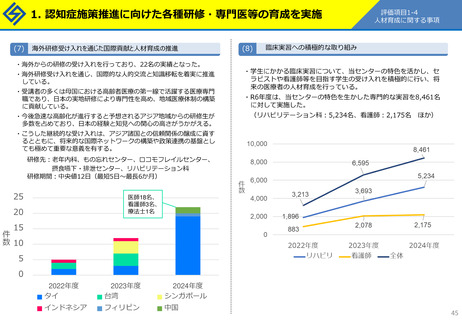

➢ 認知症サポート医研修の実施

➢ 初期集中支援チーム研修の実施

➢ 医療系大学からの実習受け入れ

➢ 医療職への教育体制強化

先端医療開発

推進センター

摂食嚥下・排泄

センター

感覚器センター

➢ 臨床研究に関する啓発・

教育・支援

➢ 治験の促進

➢ シーズ発掘・育成から

臨床研究への橋渡し

➢ 経口摂取実現のための

対処法・リハビリの提供

➢ 排泄に関する適切な

治療法の提供

➢ 包括的感覚機能評価

➢ 視覚再生医療の提供

➢ 認知症の感覚器ケア

➢ 感覚器運動機能ケア

5