よむ、つかう、まなぶ。

資料1‐2 令和6年度 業務実績概要説明資料 (11 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59633.html |

| 出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第39回 8/5)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

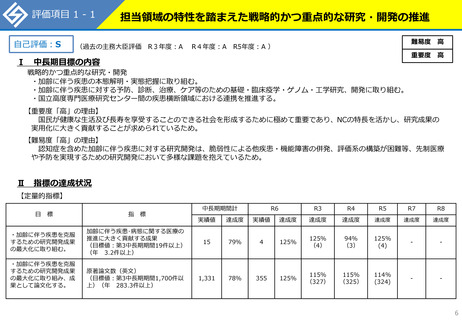

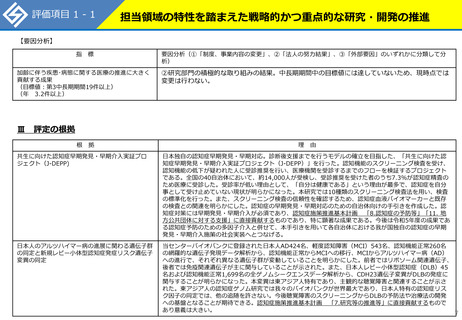

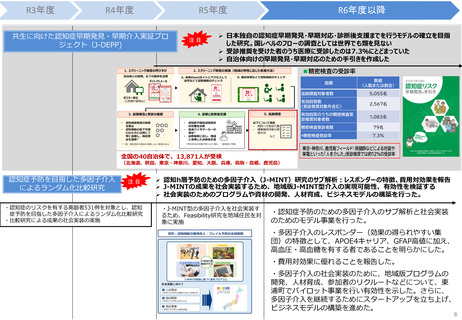

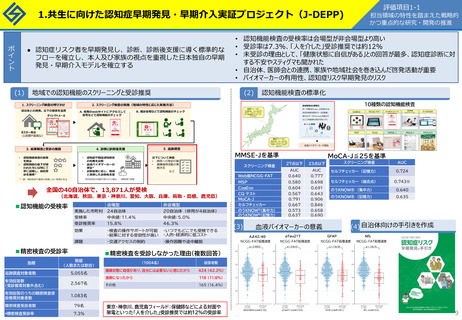

評価項目1-1

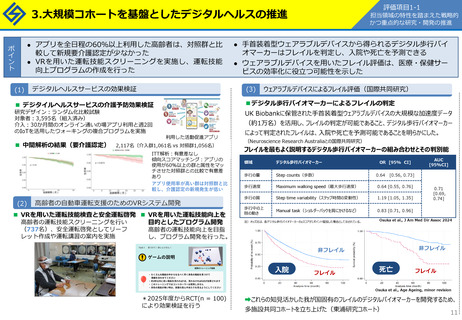

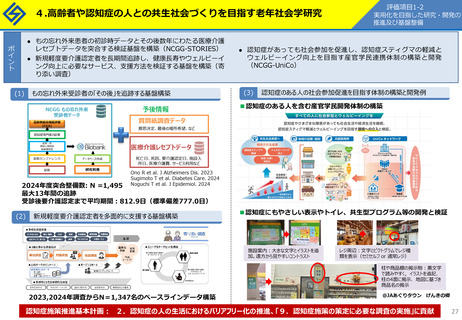

3.大規模コホートを基盤としたデジタルヘルスの推進

アプリを全日程の60%以上利用した高齢者は、対照群と比

較して新規要介護認定が少なかった

⚫ VRを用いた運転技能スクリーニングを実施し、運転技能

向上プログラムの作成を行った

⚫

ポ

イ

ン

ト

(1)

デジタルヘルスサービスの効果検証

担当領域の特性を踏まえた戦略的

かつ重点的な研究・開発の推進

手首装着型ウェアラブルデバイスから得られるデジタル歩行バイ

オマーカーはフレイルを判定し、入院や死亡を予測できる

⚫ ウェアラブルデバイスを用いたフレイル評価は、医療・保健サー

ビスの効率化に役立つ可能性を示した

⚫

(3)

ウェアラブルデバイスによるフレイル評価(国際共同研究)

■ デジタイルヘルスサービスの介護予防効果検証

■デジタル歩行バイオマーカーによるフレイルの判定

研究デザイン:ランダム化比較試験

対象者:3,595名(組入済み)

介入:30か月間のオンライン通いの場アプリ利用と週2回

のIoTを活用したウォーキングの複合プログラムを実施

UK Biobankに保管された手首装着型ウェアラブルデバイスの大規模な加速度データ

(約1万名)を活用し、フレイルの判定が可能であること、デジタル歩行バイオマーカー

利用した活動促進アプリ

■ 中間解析の結果(要介護認定)

2,117名(介入群1,061名 vs 対照群1,056名)

ITT解析:有意差なし

傾向スコアマッチング:アプリの

使用が60%以上の群と属性をマッ

チさせた対照群との比較で有意差

あり

アプリ使用率が高い群は対照群と比

較し、介護認定の新規発生が低い

(2)

高齢者の自動車運転支援のためのVRシステム開発

■ VRを用いた運転技能検査と安全運転啓発 ■ VRを用いた運転技能向上を

高齢者の運転技能スクリーニングを行い

目的としたプログラム開発

(737名)、安全運転啓発としてリーフ

レット作成や運転講習の案内を実施

によって判定されたフレイルは、入院や死亡を予測可能であることを明らかにした。

(Neuroscience Research Australiaとの国際共同研究)

フレイルを最もよく説明するデジタル歩行バイオマーカーの組み合わせとその判別能

領域

デジタル歩行バイオマーカー

歩行の量

Step counts(歩数)

0.64

歩行速度

Maximum walking speed(最大歩行速度)

0.64 [0.55, 0.76]

歩行の質

Step time variability(ステップ時間の変動性)

1.19 [1.05, 1.35]

歩行中の上

肢の動き

Manual task(ショルダーバックを肩にかけるなど)

0.83 [0.71, 0.96]

注)オッズ比は、各デジタル歩行バイオマーカーのzスコアが1ポイント増加した場合として示されている。

OR [95% CI]

AUC

[95%CI]

[0.56, 0.73]

0.71

[0.69,

0.74]

Osuka et al., J Am Med Dir Assoc 2024

高齢者の運転技能向上を目指

し、プログラム開発を行った。

非フレイル

非フレイル

入院

フレイル

死亡

フレイル

Osuka et al., Age Ageing, minor revision

*2025年度からRCT(n = 100)

により効果検証を行う

これらの知見活かした我が国固有のフレイルのデジタルバイオマーカーを開発するため、

多施設共同コホートを立ち上げた(東浦研究コホート)

11

3.大規模コホートを基盤としたデジタルヘルスの推進

アプリを全日程の60%以上利用した高齢者は、対照群と比

較して新規要介護認定が少なかった

⚫ VRを用いた運転技能スクリーニングを実施し、運転技能

向上プログラムの作成を行った

⚫

ポ

イ

ン

ト

(1)

デジタルヘルスサービスの効果検証

担当領域の特性を踏まえた戦略的

かつ重点的な研究・開発の推進

手首装着型ウェアラブルデバイスから得られるデジタル歩行バイ

オマーカーはフレイルを判定し、入院や死亡を予測できる

⚫ ウェアラブルデバイスを用いたフレイル評価は、医療・保健サー

ビスの効率化に役立つ可能性を示した

⚫

(3)

ウェアラブルデバイスによるフレイル評価(国際共同研究)

■ デジタイルヘルスサービスの介護予防効果検証

■デジタル歩行バイオマーカーによるフレイルの判定

研究デザイン:ランダム化比較試験

対象者:3,595名(組入済み)

介入:30か月間のオンライン通いの場アプリ利用と週2回

のIoTを活用したウォーキングの複合プログラムを実施

UK Biobankに保管された手首装着型ウェアラブルデバイスの大規模な加速度データ

(約1万名)を活用し、フレイルの判定が可能であること、デジタル歩行バイオマーカー

利用した活動促進アプリ

■ 中間解析の結果(要介護認定)

2,117名(介入群1,061名 vs 対照群1,056名)

ITT解析:有意差なし

傾向スコアマッチング:アプリの

使用が60%以上の群と属性をマッ

チさせた対照群との比較で有意差

あり

アプリ使用率が高い群は対照群と比

較し、介護認定の新規発生が低い

(2)

高齢者の自動車運転支援のためのVRシステム開発

■ VRを用いた運転技能検査と安全運転啓発 ■ VRを用いた運転技能向上を

高齢者の運転技能スクリーニングを行い

目的としたプログラム開発

(737名)、安全運転啓発としてリーフ

レット作成や運転講習の案内を実施

によって判定されたフレイルは、入院や死亡を予測可能であることを明らかにした。

(Neuroscience Research Australiaとの国際共同研究)

フレイルを最もよく説明するデジタル歩行バイオマーカーの組み合わせとその判別能

領域

デジタル歩行バイオマーカー

歩行の量

Step counts(歩数)

0.64

歩行速度

Maximum walking speed(最大歩行速度)

0.64 [0.55, 0.76]

歩行の質

Step time variability(ステップ時間の変動性)

1.19 [1.05, 1.35]

歩行中の上

肢の動き

Manual task(ショルダーバックを肩にかけるなど)

0.83 [0.71, 0.96]

注)オッズ比は、各デジタル歩行バイオマーカーのzスコアが1ポイント増加した場合として示されている。

OR [95% CI]

AUC

[95%CI]

[0.56, 0.73]

0.71

[0.69,

0.74]

Osuka et al., J Am Med Dir Assoc 2024

高齢者の運転技能向上を目指

し、プログラム開発を行った。

非フレイル

非フレイル

入院

フレイル

死亡

フレイル

Osuka et al., Age Ageing, minor revision

*2025年度からRCT(n = 100)

により効果検証を行う

これらの知見活かした我が国固有のフレイルのデジタルバイオマーカーを開発するため、

多施設共同コホートを立ち上げた(東浦研究コホート)

11