よむ、つかう、まなぶ。

令和6年度 医療用医薬品の販売情報提供活動調査事業報告書 (55 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.jshp.or.jp/content/2025/0725-1.html |

| 出典情報 | 令和6年度販売情報提供活動調査事業報告書について(7/25付 事務連絡)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

と思われる。この事例は不適切な販売情報提供活動に該当しないが、情報受け手が正しく理

解できるよう、より丁寧な情報提供が望まれる。医療に支障が生じないように、現行制度を

十分に理解した上で医療従事者に誠実に販売情報提供活動を行うことが求められる。

こうした状況を受けて、厚生労働省では、製薬企業を対象にした講演会等で、不適切な販

売情報提供活動事例の紹介だけではなく、どのような販売情報提供活動であれば問題がな

いか具体例等を示し、適切な販売情報提供活動、医療関係者が求める資料の提供等を促す取

組を行ってきた。

多くの製薬企業では、資料のチェックや社員向け研修など、医療従事者への適切な販売情

報提供に向けて誠実に取り組んでいると思われるが、事例集に掲載以外の事例においても、

MR の教育が不十分である、資料のチェックが不十分である事例が散見されており、一層の

取組を期待したい。たとえ MR の言い間違いであっても安全性の軽視につながる、または

情報の受け手である医療従事者に誤解を与えてしまうことがあるので、特に MR の教育を

しっかり行うことが求められる。業界団体によっては会員企業向けに医療用医薬品の販売

情報提供活動ガイドラインに関する講習会・講演会等を行っているが、他の団体でもこのよ

うな取組は参考にしていただきたい。

なお、例えば競合が激しい医薬品などについて、一部の企業で、組織的に不適切な販売情

報提供活動を行っていると疑われる事例が散見された。製薬会社・業界団体は、引き続き、

自らコンプライアンス遵守の徹底を図り、適切な販売情報提供活動を行うよう努力してい

くことが望まれる。

また、医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインの「3 販売情報提供活動

の原則」において、販売情報提供活動を行う前提として、添付文書の禁忌情報や医薬品リス

ク管理計画(RMP)等の医療用医薬品の適正使用のために必要となる情報提供を適切に実施

すべきことが求められているにもかかわらず、製薬企業が製品紹介を行う際に RMP に関す

る情報提供が不十分と考えられる事例も見られた。製薬企業においては、ガイドラインの原

則が徹底されていない事態を重く受け止め、RMP に関する十分な情報提供も含め、あらた

めてガイドラインの徹底を強く要望したい。

最後に、本事業実施中に、製薬企業主催の講習会で不適切事例が発生した。昨年度も指摘

したが、セミナー等に登壇する医師や薬剤師等は自ら COI を明示する義務を負うが、製薬

企業主催のセミナーについては、不適切な販売情報提供活動につながる恐れのあるものが

ないか、出典が曖昧な資料がないかなど、製薬企業もスライド内容等を確認するとともに、

登壇する医師や薬剤師等にもガイドラインの内容を理解いただき、不適切な内容にならな

いように注意喚起していくことが求められている。先に紹介した疑義報告事例(⑦-3)で

は、確認時間がないことを理由に資料の事前確認を行わないまま講演を実施し、承認外の用

法用量を広く推奨する・説明資材を配布する、エビデンスがないにもかかわらず有効性や安

全性を主張する、誇大な表現を用いる、他社製品についても根拠なく全く同じと主張するな

ど、多くの不適切項目に該当する販売情報提供活動が行われていたことが確認された。一連

の行動は企業としてのコンプライアンス意識の欠如が強く疑われるものであり、こうした

51

解できるよう、より丁寧な情報提供が望まれる。医療に支障が生じないように、現行制度を

十分に理解した上で医療従事者に誠実に販売情報提供活動を行うことが求められる。

こうした状況を受けて、厚生労働省では、製薬企業を対象にした講演会等で、不適切な販

売情報提供活動事例の紹介だけではなく、どのような販売情報提供活動であれば問題がな

いか具体例等を示し、適切な販売情報提供活動、医療関係者が求める資料の提供等を促す取

組を行ってきた。

多くの製薬企業では、資料のチェックや社員向け研修など、医療従事者への適切な販売情

報提供に向けて誠実に取り組んでいると思われるが、事例集に掲載以外の事例においても、

MR の教育が不十分である、資料のチェックが不十分である事例が散見されており、一層の

取組を期待したい。たとえ MR の言い間違いであっても安全性の軽視につながる、または

情報の受け手である医療従事者に誤解を与えてしまうことがあるので、特に MR の教育を

しっかり行うことが求められる。業界団体によっては会員企業向けに医療用医薬品の販売

情報提供活動ガイドラインに関する講習会・講演会等を行っているが、他の団体でもこのよ

うな取組は参考にしていただきたい。

なお、例えば競合が激しい医薬品などについて、一部の企業で、組織的に不適切な販売情

報提供活動を行っていると疑われる事例が散見された。製薬会社・業界団体は、引き続き、

自らコンプライアンス遵守の徹底を図り、適切な販売情報提供活動を行うよう努力してい

くことが望まれる。

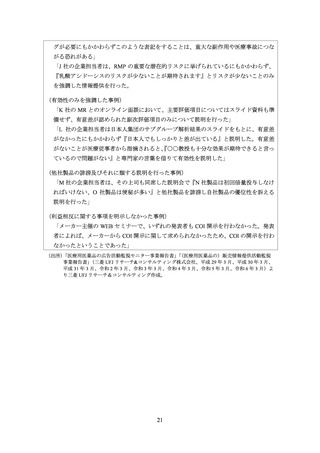

また、医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインの「3 販売情報提供活動

の原則」において、販売情報提供活動を行う前提として、添付文書の禁忌情報や医薬品リス

ク管理計画(RMP)等の医療用医薬品の適正使用のために必要となる情報提供を適切に実施

すべきことが求められているにもかかわらず、製薬企業が製品紹介を行う際に RMP に関す

る情報提供が不十分と考えられる事例も見られた。製薬企業においては、ガイドラインの原

則が徹底されていない事態を重く受け止め、RMP に関する十分な情報提供も含め、あらた

めてガイドラインの徹底を強く要望したい。

最後に、本事業実施中に、製薬企業主催の講習会で不適切事例が発生した。昨年度も指摘

したが、セミナー等に登壇する医師や薬剤師等は自ら COI を明示する義務を負うが、製薬

企業主催のセミナーについては、不適切な販売情報提供活動につながる恐れのあるものが

ないか、出典が曖昧な資料がないかなど、製薬企業もスライド内容等を確認するとともに、

登壇する医師や薬剤師等にもガイドラインの内容を理解いただき、不適切な内容にならな

いように注意喚起していくことが求められている。先に紹介した疑義報告事例(⑦-3)で

は、確認時間がないことを理由に資料の事前確認を行わないまま講演を実施し、承認外の用

法用量を広く推奨する・説明資材を配布する、エビデンスがないにもかかわらず有効性や安

全性を主張する、誇大な表現を用いる、他社製品についても根拠なく全く同じと主張するな

ど、多くの不適切項目に該当する販売情報提供活動が行われていたことが確認された。一連

の行動は企業としてのコンプライアンス意識の欠如が強く疑われるものであり、こうした

51