よむ、つかう、まなぶ。

令和6年度 医療用医薬品の販売情報提供活動調査事業報告書 (5 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.jshp.or.jp/content/2025/0725-1.html |

| 出典情報 | 令和6年度販売情報提供活動調査事業報告書について(7/25付 事務連絡)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

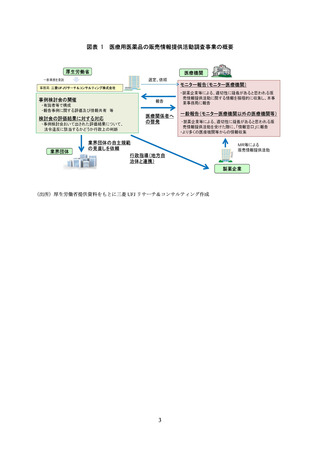

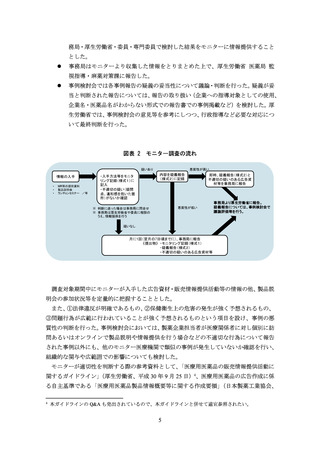

1.事業の概要

(1)背景と目的

大手製薬企業による、臨床研究データを不正に利用した広告等が社会的な問題となった

事例を受け、厚生労働省では、平成 28 年度より医療用医薬品を対象とした広告監視モニタ

ー制度を構築し、運用を行ってきた。具体的には、医療現場の医師・薬剤師に対する製薬企

業の販売促進活動の状況を直接収集して評価等を行い、不適切な事例については製薬企業

及び医療関係者に広く公表し、警鐘とするとともに、必要に応じて、行政指導等の対応を行

ってきた。

広告監視モニター事業1(以下、「本事業」という。

)を実施する中で、医療用医薬品に関

する販売情報提供活動において、証拠が残りにくい行為(口頭説明等)

、明確な虚偽誇大と

まではいえないものの不適正使用を助長すると考えられる行為、企業側の関与が直ちに判

別しにくく広告該当性の判断が難しいもの(研究論文等)の提供といった行為が行われてい

ることが明らかとなり、医療用医薬品の適正使用に影響を及ぼすおそれが指摘された。これ

を受け、厚生労働省では、平成 30 年 9 月に「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガ

イドライン」をとりまとめた。その後、このガイドラインの円滑な運用を確保するため Q&A

を発出している2。

平成 28 年度に本事業を開始して以降、現在に至るまで制度の整備・拡充を図ってきたと

ころである。この間、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等を受け、製薬企業担当者によ

る対面での販売情報提供活動が大幅に減少したこともあり、令和元年度から 2 年度にかけ

て報告事例の件数が減少した。しかし、その後、オンラインによる販売情報提供活動や WEB

講習会等の体制が整備されていく中で、令和 2 年度から 3 年度にかけて報告事例は増加に

転じている。令和 4 年度は減少が見られたものの、令和 5 年度に新型コロナウイルス感染

症が第 5 類感染症に移行したのに伴い、対面による販売情報提供活動が増加傾向となって

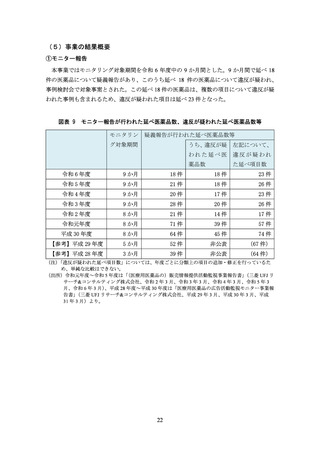

いる。結果的に、令和 5 年度は 9 か月間の調査対象期間であったが、延べ 18 件の医薬品に

関する情報提供について広告違反が疑われ、この 18 件について、違反が疑われた項目は延

べ 26 件に上った。疑義内容も多岐にわたっており、依然として不適切な販売情報提供活動

が行われていることから、令和 6 年度においても本事業を継続することが必要とされ、本事

業を実施することとなった。

なお、当初は、大型の総合病院を中心に配置していたモニターの体制について、令和元年

度より精神疾患や慢性疾患患者がいる中規模病院にも拡大することにより収集事例の多様

化を図るとともに、同年度からモニター配置施設以外の医療機関からも幅広く不適切事例

を受け付けることにより、本事業において実質的に「不適切な販売情報提供活動報告制度」

の整備を図っている。

1

年度により、名称は異なる。

平成 31 年 2 月 20 日に初めて Q&A が発出され、その後、Q&A(その 2)

(平成 31 年 3 月 29 日)

、Q&A

(その 3)

(令和元年 9 月 6 日)

、Q&A(その 4)

(令和 6 年 2 月 21 日)が 発出された。詳細は厚生労働省

HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html)

。

2

1

(1)背景と目的

大手製薬企業による、臨床研究データを不正に利用した広告等が社会的な問題となった

事例を受け、厚生労働省では、平成 28 年度より医療用医薬品を対象とした広告監視モニタ

ー制度を構築し、運用を行ってきた。具体的には、医療現場の医師・薬剤師に対する製薬企

業の販売促進活動の状況を直接収集して評価等を行い、不適切な事例については製薬企業

及び医療関係者に広く公表し、警鐘とするとともに、必要に応じて、行政指導等の対応を行

ってきた。

広告監視モニター事業1(以下、「本事業」という。

)を実施する中で、医療用医薬品に関

する販売情報提供活動において、証拠が残りにくい行為(口頭説明等)

、明確な虚偽誇大と

まではいえないものの不適正使用を助長すると考えられる行為、企業側の関与が直ちに判

別しにくく広告該当性の判断が難しいもの(研究論文等)の提供といった行為が行われてい

ることが明らかとなり、医療用医薬品の適正使用に影響を及ぼすおそれが指摘された。これ

を受け、厚生労働省では、平成 30 年 9 月に「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガ

イドライン」をとりまとめた。その後、このガイドラインの円滑な運用を確保するため Q&A

を発出している2。

平成 28 年度に本事業を開始して以降、現在に至るまで制度の整備・拡充を図ってきたと

ころである。この間、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等を受け、製薬企業担当者によ

る対面での販売情報提供活動が大幅に減少したこともあり、令和元年度から 2 年度にかけ

て報告事例の件数が減少した。しかし、その後、オンラインによる販売情報提供活動や WEB

講習会等の体制が整備されていく中で、令和 2 年度から 3 年度にかけて報告事例は増加に

転じている。令和 4 年度は減少が見られたものの、令和 5 年度に新型コロナウイルス感染

症が第 5 類感染症に移行したのに伴い、対面による販売情報提供活動が増加傾向となって

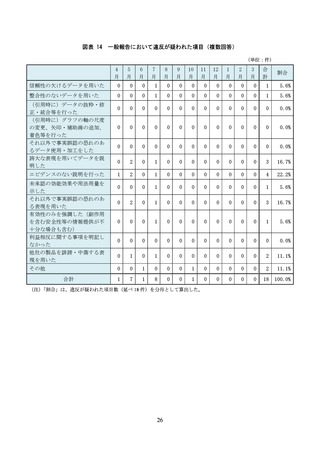

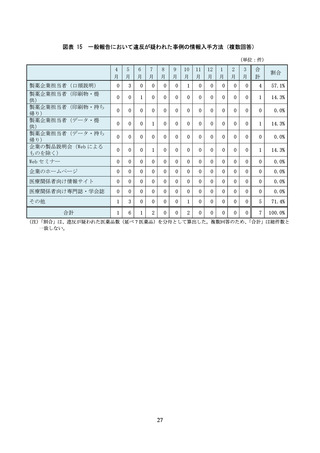

いる。結果的に、令和 5 年度は 9 か月間の調査対象期間であったが、延べ 18 件の医薬品に

関する情報提供について広告違反が疑われ、この 18 件について、違反が疑われた項目は延

べ 26 件に上った。疑義内容も多岐にわたっており、依然として不適切な販売情報提供活動

が行われていることから、令和 6 年度においても本事業を継続することが必要とされ、本事

業を実施することとなった。

なお、当初は、大型の総合病院を中心に配置していたモニターの体制について、令和元年

度より精神疾患や慢性疾患患者がいる中規模病院にも拡大することにより収集事例の多様

化を図るとともに、同年度からモニター配置施設以外の医療機関からも幅広く不適切事例

を受け付けることにより、本事業において実質的に「不適切な販売情報提供活動報告制度」

の整備を図っている。

1

年度により、名称は異なる。

平成 31 年 2 月 20 日に初めて Q&A が発出され、その後、Q&A(その 2)

(平成 31 年 3 月 29 日)

、Q&A

(その 3)

(令和元年 9 月 6 日)

、Q&A(その 4)

(令和 6 年 2 月 21 日)が 発出された。詳細は厚生労働省

HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html)

。

2

1