よむ、つかう、まなぶ。

令和6年度 医療用医薬品の販売情報提供活動調査事業報告書 (39 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.jshp.or.jp/content/2025/0725-1.html |

| 出典情報 | 令和6年度販売情報提供活動調査事業報告書について(7/25付 事務連絡)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

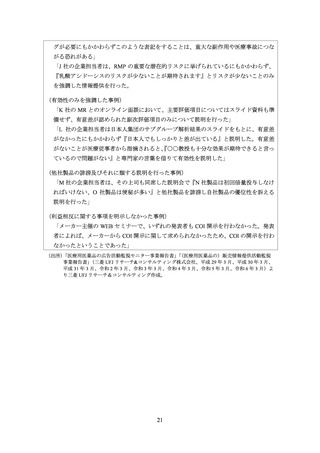

④事実誤認の恐れのある表現を用いた事例

④-1 他社製品と比較し、自社製品の副作用が少ないかのような事実誤認の恐れのある説明を

行った事例(⑥-3 と同一事例)

◆医薬品の種類:

末梢神経系用薬

◆問題のあった情報提供活動・資材:

企業担当者による説明(対面)

◆ポイント:

他社製品について副作用全体の説明を行い、本剤については副作用の一部のみを説明し、

あたかも本剤の副作用が少ないかのような誤認を与える説明を行った。

◆内容:

新薬説明会でのプレゼンテーションにおいて、担当 MR より、副作用として睡眠障害

の発現率について説明があった。その説明によると、他社製品 B 剤では 10 数パーセント

の発現率であるが、本剤 A 剤では 2.4%といった内容であった。

その後、説明を受けた医療従事者がインタビューフォームを確認したところ、MR の説

明した発現率は、他社製品 B 剤については副作用全体の発現率の数字であり、A 剤につ

いては傾眠のみの発現率の数字であり、これらを比較して説明していたことがわかった。

MR は、傾眠の副作用の説明をしているのだから、両剤とも傾眠の発現率を比較して提示

すべきであった。なお、傾眠の発現率は他社製品 B 剤のほうが 1%以下と低く、事実誤認

を与えかねる説明であった。

35

④-1 他社製品と比較し、自社製品の副作用が少ないかのような事実誤認の恐れのある説明を

行った事例(⑥-3 と同一事例)

◆医薬品の種類:

末梢神経系用薬

◆問題のあった情報提供活動・資材:

企業担当者による説明(対面)

◆ポイント:

他社製品について副作用全体の説明を行い、本剤については副作用の一部のみを説明し、

あたかも本剤の副作用が少ないかのような誤認を与える説明を行った。

◆内容:

新薬説明会でのプレゼンテーションにおいて、担当 MR より、副作用として睡眠障害

の発現率について説明があった。その説明によると、他社製品 B 剤では 10 数パーセント

の発現率であるが、本剤 A 剤では 2.4%といった内容であった。

その後、説明を受けた医療従事者がインタビューフォームを確認したところ、MR の説

明した発現率は、他社製品 B 剤については副作用全体の発現率の数字であり、A 剤につ

いては傾眠のみの発現率の数字であり、これらを比較して説明していたことがわかった。

MR は、傾眠の副作用の説明をしているのだから、両剤とも傾眠の発現率を比較して提示

すべきであった。なお、傾眠の発現率は他社製品 B 剤のほうが 1%以下と低く、事実誤認

を与えかねる説明であった。

35