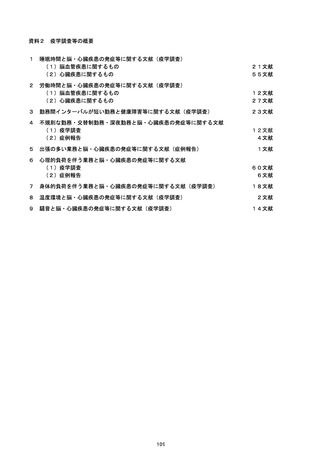

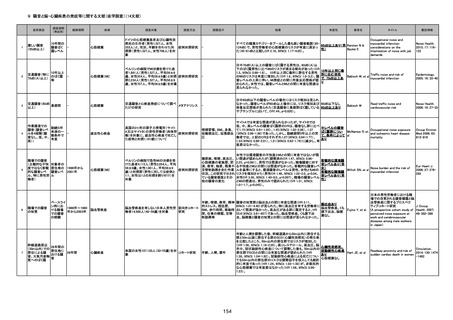

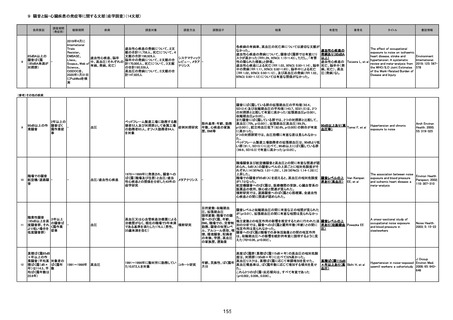

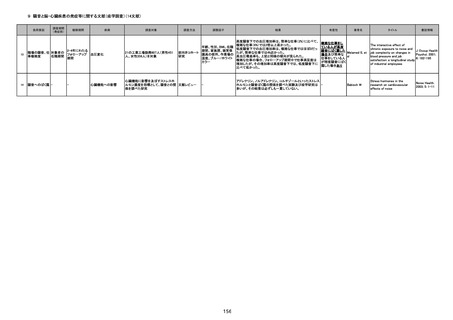

資料2 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書 (63 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html |

| 出典情報 | 「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(7/16)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

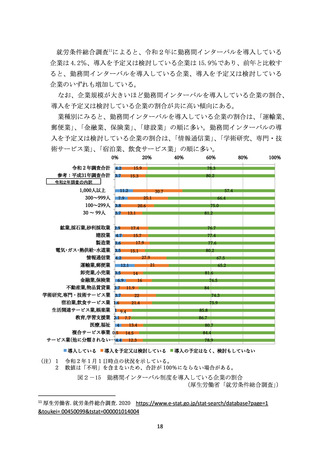

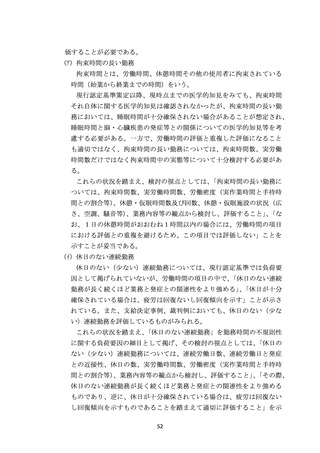

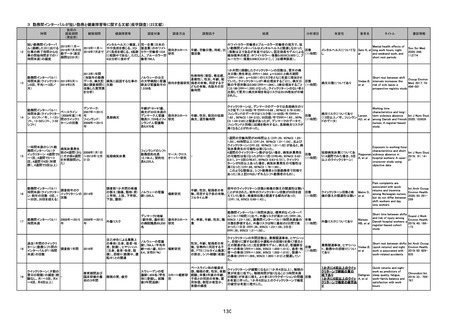

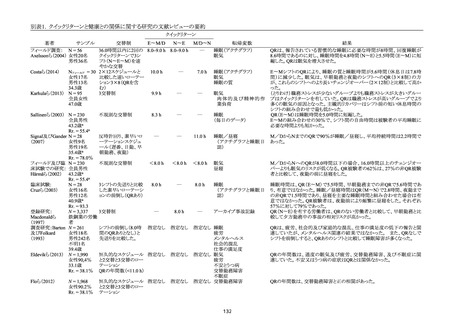

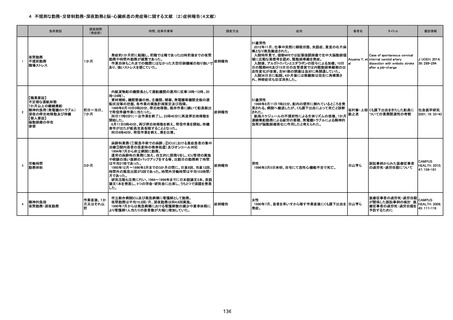

(ウ) 勤務間インターバルが短い勤務

勤務間インターバルとは、終業から始業までの時間をいう。

勤務間インターバルが短い勤務については、現行認定基準では負荷要

因として掲げられていないが、交替制勤務・深夜勤務の項目の中で、「勤

務と次の勤務までの時間」の観点からも検討し、評価することが示され

ている。また、現行認定基準策定以降、現時点までの医学的知見をみる

と、勤務間インターバルが短い勤務と脳・心臓疾患の発症等に関する疫

学調査は確認されなかったが、勤務間インターバルが短い勤務において

は、睡眠時間が十分確保されない場合があることが想定され、睡眠時間

と脳・心臓疾患の発症等との関係についての医学的知見等を考慮する必

要がある。さらに、勤務間インターバルと睡眠の短さ、疲労感、高血圧

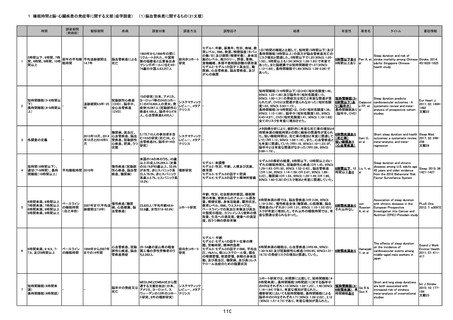

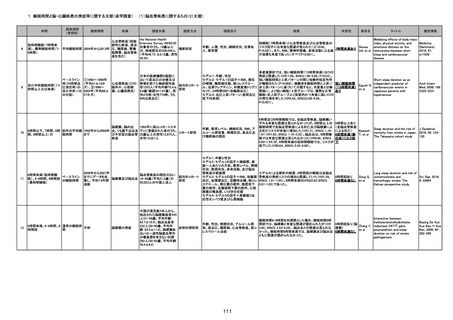

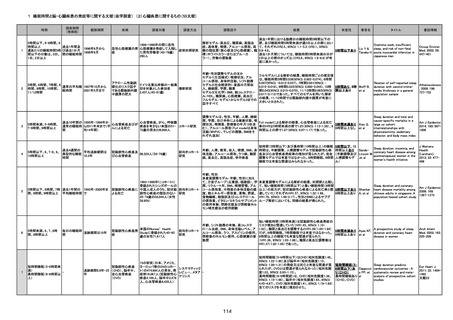

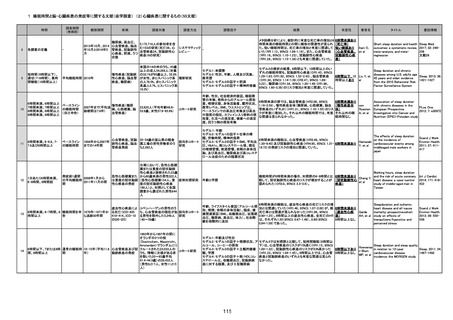

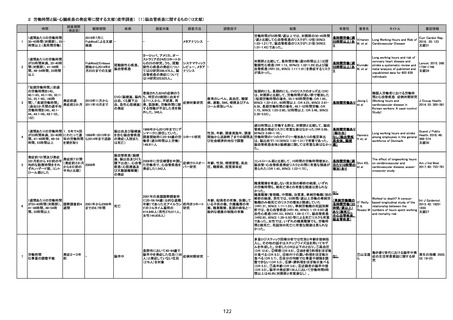

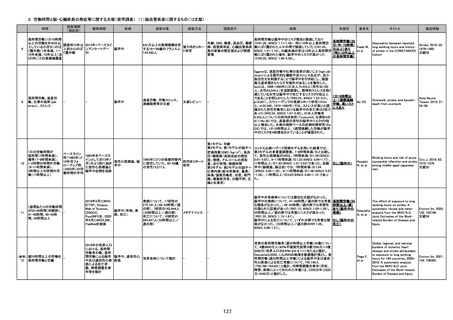

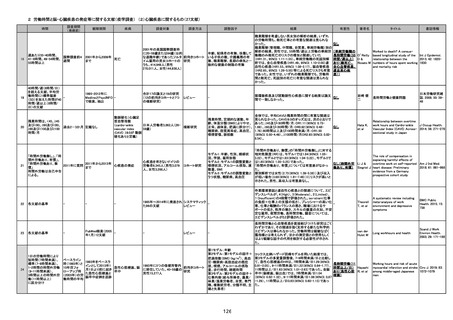

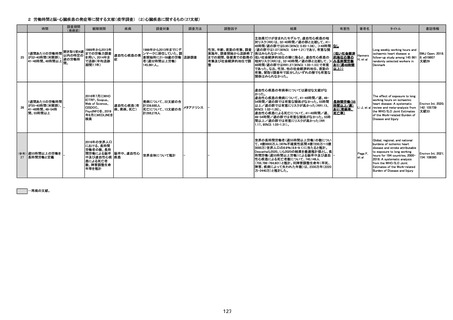

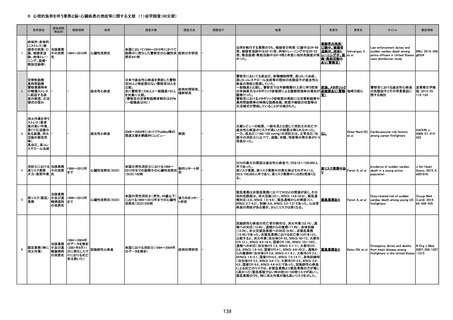

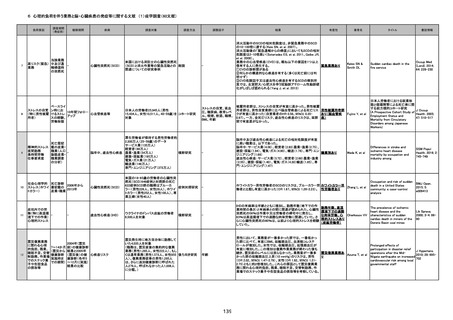

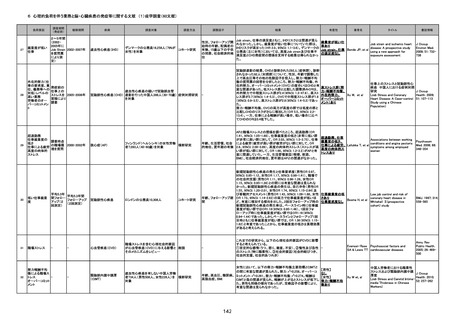

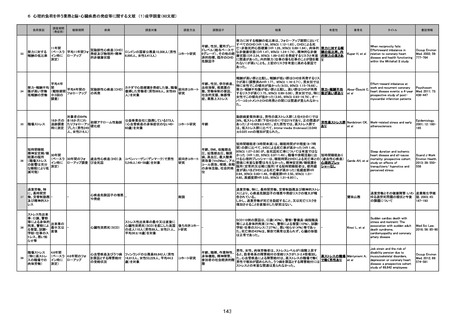

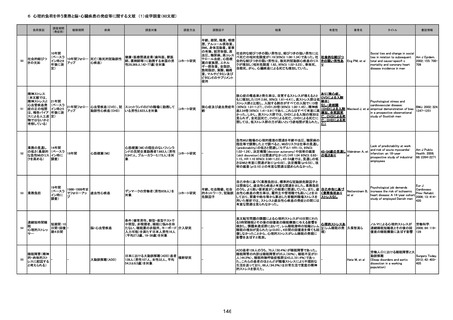

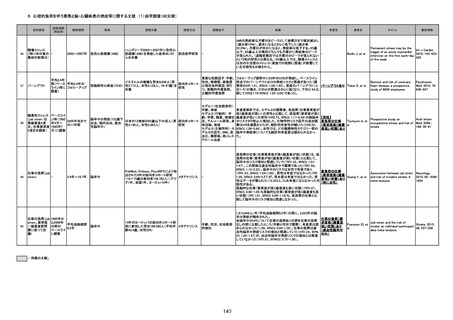

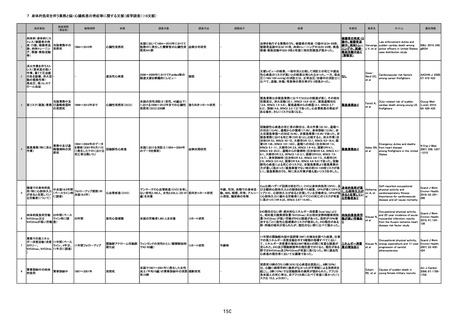

等との関係についての疫学調査が資料2の3(128 頁)のとおり認められ、

これらの報告によれば、勤務間インターバルの時間数、勤務間インター

バルが短い勤務の有無やその回数が、睡眠の短さ、疲労感、高血圧等に

有意に関連するとされている。

これらの状況を踏まえ、「勤務間インターバルが短い勤務」を勤務時間

の不規則性に関する負荷要因の細目として掲げ、その検討の視点として

は、「勤務間インターバルが短い勤務については、その程度(時間数、頻

度、連続性等)や業務内容等の観点から検討し、評価すること」を示す

ことが妥当である。

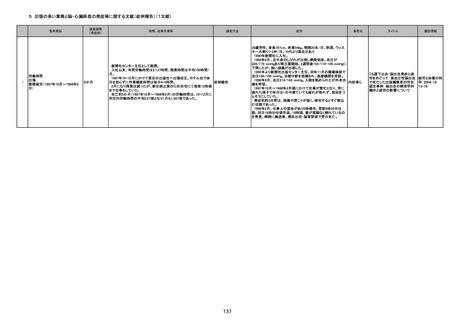

また、特に睡眠時間と脳・心臓疾患の発症等との関係についての医学

的知見を踏まえ、長期間の過重負荷の判断に当たっては、「勤務間インタ

ーバルが短い勤務については、睡眠時間の確保の観点から、勤務間イン

ターバルがおおむね 11 時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等

について検討し、評価すること」との補足を示すことが妥当である。

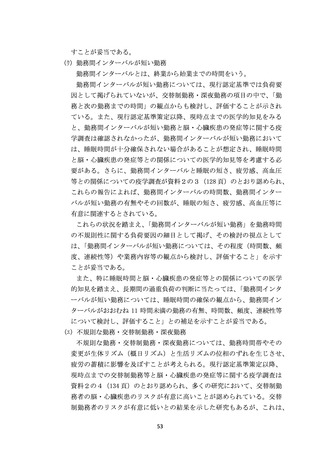

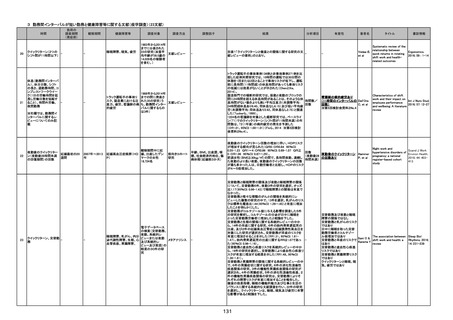

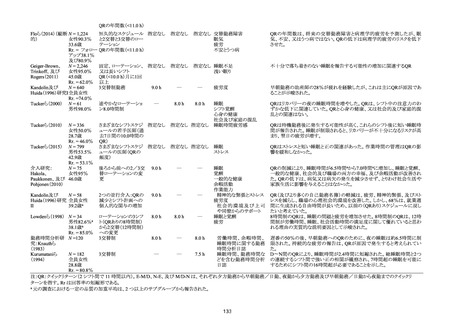

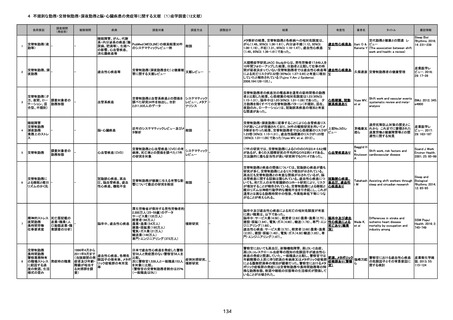

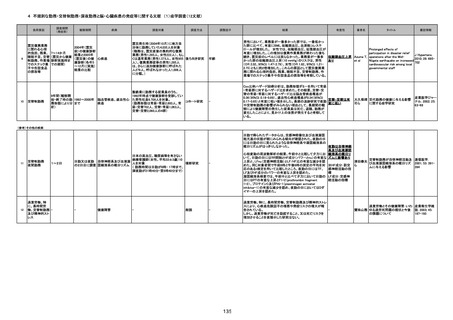

(エ) 不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務

不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務については、勤務時間帯やその

変更が生体リズム(概日リズム)と生活リズムの位相のずれを生じさせ、

疲労の蓄積に影響を及ぼすことが考えられる。現行認定基準策定以降、

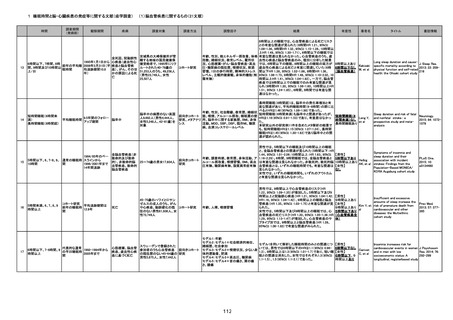

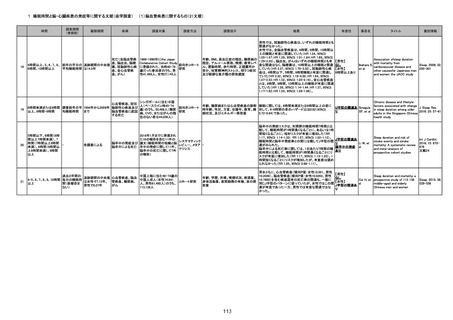

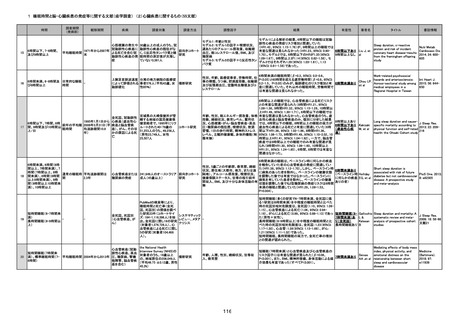

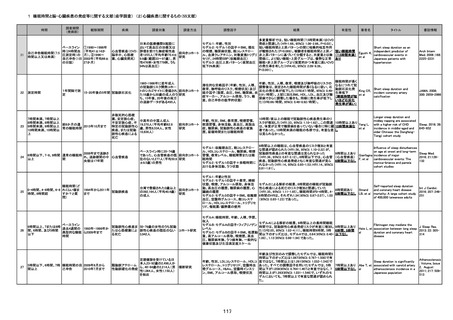

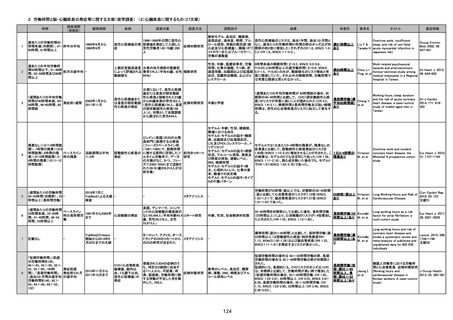

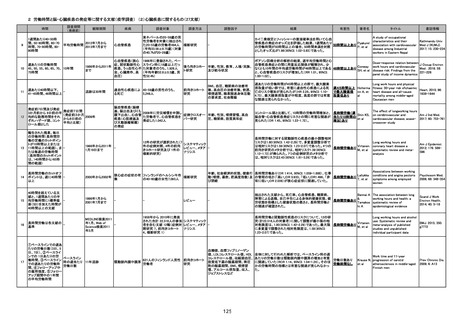

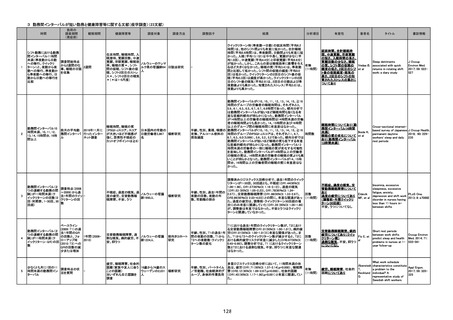

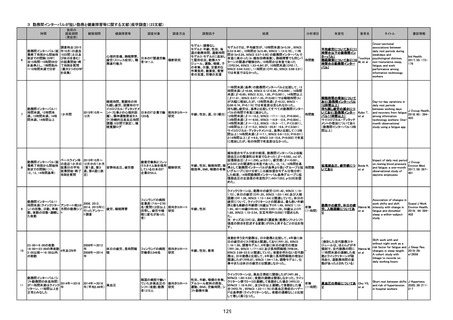

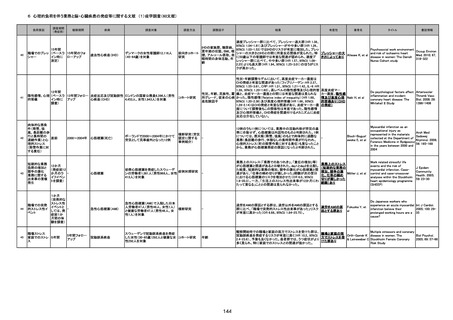

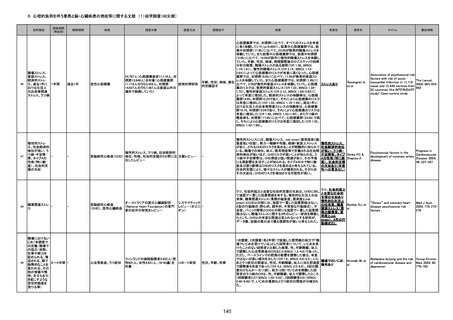

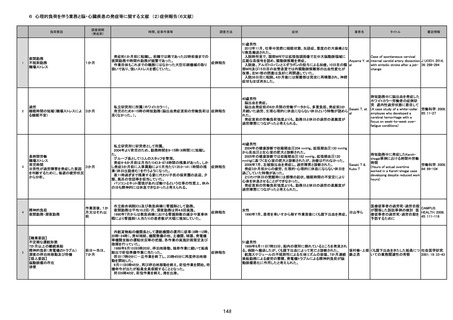

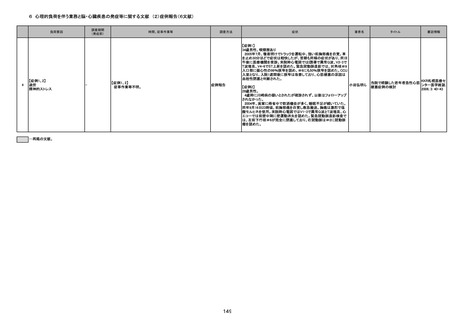

現時点までの交替制勤務等と脳・心臓疾患の発症等に関する疫学調査は

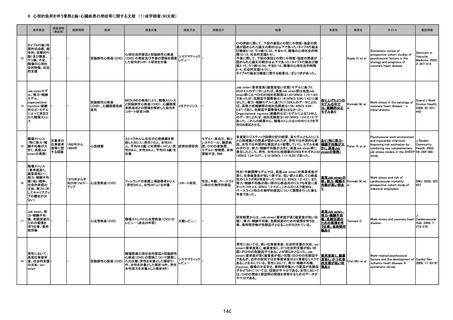

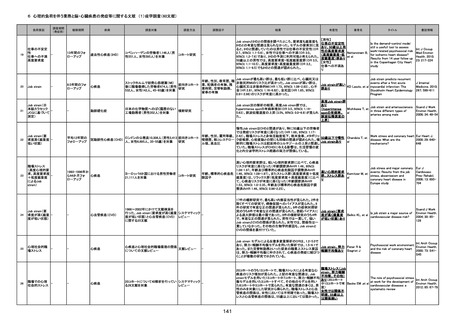

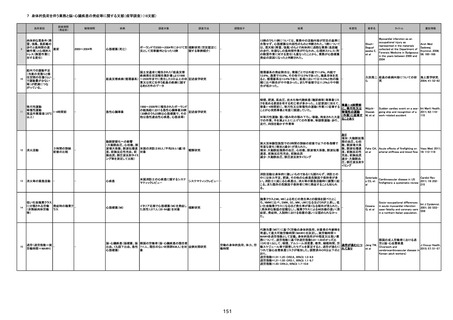

資料2の4(134 頁)のとおり認められ、多くの研究において、交替制勤

務者の脳・心臓疾患のリスクが有意に高いことが認められている。交替

制勤務者のリスクが有意に低いとの結果を示した研究もあるが、これは、

53