入ー1 (144 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00275.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院医療等の調査・評価分科会(令和7年度第5回 6/26)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

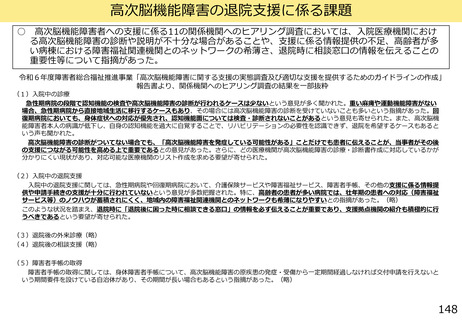

○

高次脳機能障害患者への訓練について、医療機関だけでなく、介護や障害福祉サービスと連携し

た長期間の介入が必要とされている。

第2章

高次脳機能障害・標準的訓練プログラム(抜粋)

○

訓練プログラムには、発症・受傷からの相対的な期間と目標によって次の3つの訓練がある。

・医学的リハビリテーションプログラム

・生活訓練プログラム

・職能訓練プログラム

医学的リハビリテーション(以下、医学的リハプログラムと略す)には、個々の認知障害の対処を

めざす(認知リハビリテーション)以外に、心理カウンセリング、薬物治療、外科的治療なども含ま

れる。一方、生活訓練、職能(職業)訓練では、認知障害が大きな問題であったとしても、訓練の対

象は認知障害そのものではなく、日常生活や職業で必要と考えられる技能を獲得することに主眼が置

かれている。

○ 平成16年4月から、「高次脳機能障害診断基準」に基づいて高次脳機能障害と診断された場合、診

療報酬の対象とされることになった。また、平成18年4月から、脳血管疾患リハビリテーションの限

度 180 日を超えて訓練を受けることができるようになった。モデル事業の報告では、訓練を受けた障

害者で障害尺度に改善のみられたケースの74%が6 ヶ月で、97%は1年でその成果が得られている。

従って、機能回復を中心とする医学的リハプログラムは、開始から最大6ヶ月実施する。その後は、必

要に応じて生活訓練・職能訓練を加えて連続した訓練を実施する。全体で 1 年間の訓練が望ましい。

もちろん、症状が軽症の場合、重症であっても改善が見られる場合は この限りではない。

○ 訓練の早期から連携をとる。高次脳機能障害では、短期間の訓練で完治することを期待するのでな

く、得られる多くのサービスを導入して、高次脳機能障害が持続していても、本人や家族ができるだ

け安心して生活できる状況を用意する。

出典:高次脳機能障害支援の手引き(改訂第2版)

144