参考資料2 有料老人ホームの現状と課題について (117 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

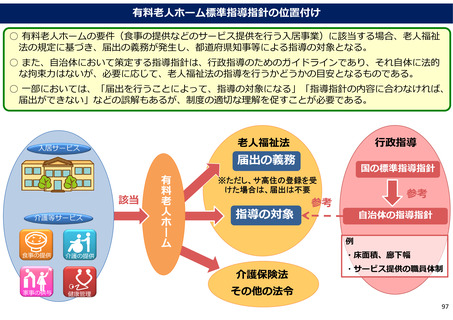

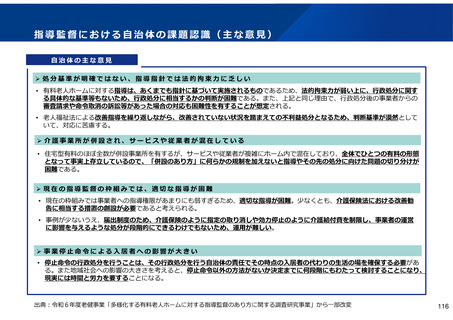

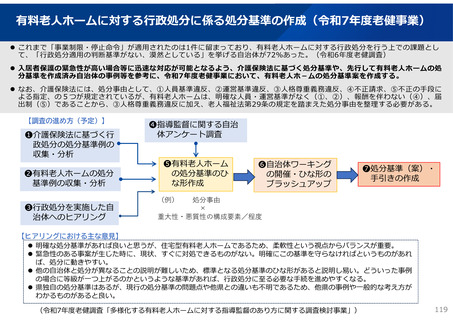

⾃治体の主な意⾒

処分基準が明確ではない、指導指針では法的拘束⼒に乏しい

• 有料⽼⼈ホームに対する指導は、あくまでも指針に基づいて実施されるものであるため、法的拘束⼒が弱い上に、⾏政処分に関す

る具体的な基準等もないため、⾏政処分に相当するかの判断が困難である。また、上記と同じ理由で、⾏政処分後の事業者からの

審査請求や命令取消の訴訟等があった場合の対応も困難性を有することが想定される。

• ⽼⼈福祉法による改善指導を繰り返しながら、改善されていない状況を踏まえての不利益処分となるため、判断基準が漠然として

いて、対応に苦慮する。

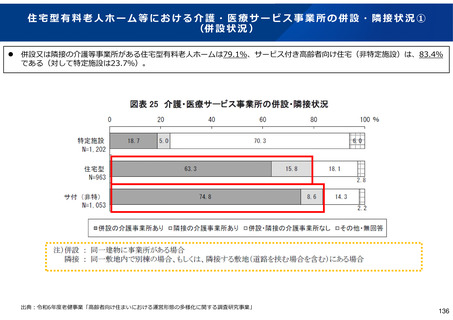

介護事業所が併設され、サービスや従業者が混在している

• 住宅型有料のほぼ全数が併設事業所を有するが、サービスや従業者が複雑にホーム内で混在しており、全体でひとつの有料の形態

となって事実上存⽴しているので、「併設のあり⽅」に何らかの規制を加えないと指導やその先の処分に向けた問題の切り分けが

困難である。

現在の指導監督の枠組みでは、適切な指導が困難

• 現在の枠組みでは事業者への指導権限があまりにも弱すぎるため、適切な指導が困難。少なくとも、介護保険法における改善勧

告に相当する措置の創設が必要であると考えられる。

• 事例が少ないうえ、届出制度のため、介護保険のように指定の取り消しや効⼒停⽌のように介護給付費を制限し、事業者の運営

に影響を与えるような処分が段階的にできるわけでもないため、運用が難しい。

事業停⽌命令による入居者への影響が⼤きい

• 停⽌命令の⾏政処分を⾏うことは、その⾏政処分を⾏う⾃治体の責任でその時点の入居者の代わりの⽣活の場を確保する必要があ

る。また地域社会への影響の大きさを考えると、停⽌命令以外の⽅法がないか決定までに何段階にもわたって検討することになり、

現実には時間と労⼒を要することになる。

出典︓令和6年度⽼健事業「多様化する有料⽼⼈ホームに対する指導監督のあり⽅に関する調査研究事業」から⼀部改変

116