よむ、つかう、まなぶ。

資料1 新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(区域・医療機関機能、医療と介護の連携、構想策定のあり方) (79 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62407.html |

| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第3回 8/27)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

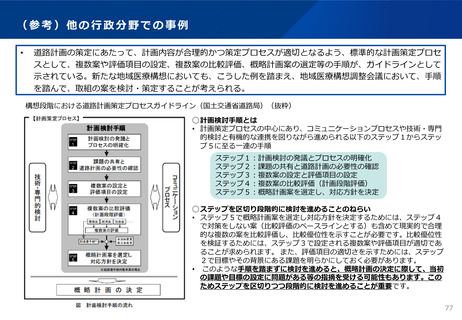

現行の地域医療構想における検討の例

•

現行の地域医療構想においても、複数の取組の案を複数の観点で比較検討し、地域の関係者で協議を進めている例

がある。こうした取組も参考にしながら、新たな地域医療構想の策定にあたって複数の案を検討する際の参考とな

るよう、観点を整理する。

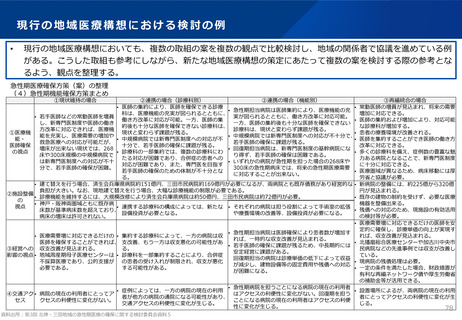

急性期医療確保方策(案)の整理

(4)急性期機能確保方策まとめ

①現状維持の場合

②連携の場合(診療科別)

②連携の場合(機能別)

③再編統合の場合

• 医師の集約により、医師を確保できる診療

• 常勤医師の増員が見込まれ、将来の需要

• 急性期担当病院は医師集約により、医療機能の充

科は、医療機能の充実が図られるとともに、

増加に対応できる。

実が図られるとともに、働き方改革に対応可能。

• 若手医師などの常勤医師を増員

働き方改革に対応が可能。一方、医師の集

• 医師の集約および増加により、対応可能

し、新専門医制度や医師の働き

一方、医師の集約後も十分な医師を確保できない

約後も十分な医師を確保できない診療科は、

な診療科が増加する。

方改革に対応できれば、医療機

診療科は、現状と変わらず課題が残る。

①医療機

現状と変わらず課題が残る。

• 患者の療養環境が改善される。

能を充実し、医療需要の増加や

• 中規模病院では新専門医制度への対応が不十分で、

能・

• 中規模病院では新専門医制度への対応が不

• 医師を集約することができ医師の働き方

救急医療への対応が可能だが、

若手医師の確保に課題が残る。

医師確保

十分で、若手医師の確保に課題が残る。

改革に対応できる。

増床が出来ない現状では、268

• 回復期担当病院は、新専門医制度の基幹病院にな

の視点

• 診療科の一部集約では、複数の診療科にわ

• 多くの診療科を備え、症例数の豊富な魅

床や300床規模の中規模病院で

り得ず、若手医師の確保は困難である。

たる対応が困難であり、合併症の患者への

力ある病院となることで、新専門医制度

は新専門医制度への対応が不十

• いずれかの病院が急性期を担った場合の268床や

対応が困難であり、また、専門医を目指す

に十分に対応できる。

分で、若手医師の確保が困難。

300床の急性期病床では、将来の急性期医療需要

若手医師の確保のための体制が不十分とな

• 医療圏域が異なるため、病床移動には厚

に対応することが出来ない。

る。

労省と協議が必要。

• 建て替えを行う場合、済生会兵庫県病院約151億円、三田市民病院約169億円が必要になるが、両病院とも既存債務があり経営的な • 新病院の整備には、約225億から320億

負担が大きい。なお、現地建て替えを行う場合、大幅な診療機能の制限が必要である。

円が見込まれる。

②施設整備

• 診療機能を維持するには、大規模改修により済生会兵庫県病院は約50億円、三田市民病院は約72億円が必要。

• 既存の建物の制約を受けず、必要な医療

の

機器を整備出来る。

• 神戸・阪神両圏域ともに既存病

視点

• 連携する診療科の構成によっては、新たな • それぞれの病院は担う役割によって手術室の拡張

床数が基準病床数を超えており、

• 残債への対応のため、現施設の有効活用

設備投資が必要となる。

や療養環境の改善等、設備投資が必要になる。

の検討等が必要。

病床の増床は許可されない。

• 医療需要増に対応できるだけの医師を安

定的に確保し、診療単価の向上が実現す

• 急性期担当病院は医師確保により患者数が増加す

れば、収支改善が見込まれる。

• 医療需要増に対応できるだけの • 集約する診療科によって、一方の病院は収

れば、一時的な収支改善が見込まれる。

医師を確保することができれば、 支改善、もう一方は収支悪化の可能性があ

• 北播磨総合医療センターや加古川中央市

• 若手医師の確保に課題が残るため、中長期的には

③経営への 収支改善が見込まれる。

る。

民病院などの先進事例では収支が改善し

安定経営に課題がある。

影響の視点 • 地域周産期母子医療センターは • 診療科を一部集約することにより、合併症

ている。

回復期担当の病院は診療単価の低下によって収益

不採算医療であり、公的支援が の患者の受け入れが制限され、収支が悪化

• 現病院の残債処理は必要。

が減少し、建物設備等の固定費用や残債への対応

必要である。

する可能性がある。

• 一定の条件を満たした場合、財政措置が

が困難になる。

有利な再編ネットワーク債や厚生労働省

の補助金等が活用できる。

• 急性期病院を担うことになる病院の現在の利用者

• 症例によっては、一方の病院の現在の利用

• 設置場所によるが、両病院の現在の利用

④交通アク • 病院の現在の利用者にとってア

はアクセスの利便性に変化がない。回復期を担う

者が他方の病院の通院になる可能性があり、

者にとってアクセスの利便性に変化が生

セス

クセスの利便性に変化がない。

ことになる病院の現在の利用者はアクセスの利便

交通アクセスの利便性に変化が生じる。

じる。

性に変化が生じる。

78

資料出所:第3回 北神・三田地域の急性期医療の確保に関する検討委員会資料5

•

現行の地域医療構想においても、複数の取組の案を複数の観点で比較検討し、地域の関係者で協議を進めている例

がある。こうした取組も参考にしながら、新たな地域医療構想の策定にあたって複数の案を検討する際の参考とな

るよう、観点を整理する。

急性期医療確保方策(案)の整理

(4)急性期機能確保方策まとめ

①現状維持の場合

②連携の場合(診療科別)

②連携の場合(機能別)

③再編統合の場合

• 医師の集約により、医師を確保できる診療

• 常勤医師の増員が見込まれ、将来の需要

• 急性期担当病院は医師集約により、医療機能の充

科は、医療機能の充実が図られるとともに、

増加に対応できる。

実が図られるとともに、働き方改革に対応可能。

• 若手医師などの常勤医師を増員

働き方改革に対応が可能。一方、医師の集

• 医師の集約および増加により、対応可能

し、新専門医制度や医師の働き

一方、医師の集約後も十分な医師を確保できない

約後も十分な医師を確保できない診療科は、

な診療科が増加する。

方改革に対応できれば、医療機

診療科は、現状と変わらず課題が残る。

①医療機

現状と変わらず課題が残る。

• 患者の療養環境が改善される。

能を充実し、医療需要の増加や

• 中規模病院では新専門医制度への対応が不十分で、

能・

• 中規模病院では新専門医制度への対応が不

• 医師を集約することができ医師の働き方

救急医療への対応が可能だが、

若手医師の確保に課題が残る。

医師確保

十分で、若手医師の確保に課題が残る。

改革に対応できる。

増床が出来ない現状では、268

• 回復期担当病院は、新専門医制度の基幹病院にな

の視点

• 診療科の一部集約では、複数の診療科にわ

• 多くの診療科を備え、症例数の豊富な魅

床や300床規模の中規模病院で

り得ず、若手医師の確保は困難である。

たる対応が困難であり、合併症の患者への

力ある病院となることで、新専門医制度

は新専門医制度への対応が不十

• いずれかの病院が急性期を担った場合の268床や

対応が困難であり、また、専門医を目指す

に十分に対応できる。

分で、若手医師の確保が困難。

300床の急性期病床では、将来の急性期医療需要

若手医師の確保のための体制が不十分とな

• 医療圏域が異なるため、病床移動には厚

に対応することが出来ない。

る。

労省と協議が必要。

• 建て替えを行う場合、済生会兵庫県病院約151億円、三田市民病院約169億円が必要になるが、両病院とも既存債務があり経営的な • 新病院の整備には、約225億から320億

負担が大きい。なお、現地建て替えを行う場合、大幅な診療機能の制限が必要である。

円が見込まれる。

②施設整備

• 診療機能を維持するには、大規模改修により済生会兵庫県病院は約50億円、三田市民病院は約72億円が必要。

• 既存の建物の制約を受けず、必要な医療

の

機器を整備出来る。

• 神戸・阪神両圏域ともに既存病

視点

• 連携する診療科の構成によっては、新たな • それぞれの病院は担う役割によって手術室の拡張

床数が基準病床数を超えており、

• 残債への対応のため、現施設の有効活用

設備投資が必要となる。

や療養環境の改善等、設備投資が必要になる。

の検討等が必要。

病床の増床は許可されない。

• 医療需要増に対応できるだけの医師を安

定的に確保し、診療単価の向上が実現す

• 急性期担当病院は医師確保により患者数が増加す

れば、収支改善が見込まれる。

• 医療需要増に対応できるだけの • 集約する診療科によって、一方の病院は収

れば、一時的な収支改善が見込まれる。

医師を確保することができれば、 支改善、もう一方は収支悪化の可能性があ

• 北播磨総合医療センターや加古川中央市

• 若手医師の確保に課題が残るため、中長期的には

③経営への 収支改善が見込まれる。

る。

民病院などの先進事例では収支が改善し

安定経営に課題がある。

影響の視点 • 地域周産期母子医療センターは • 診療科を一部集約することにより、合併症

ている。

回復期担当の病院は診療単価の低下によって収益

不採算医療であり、公的支援が の患者の受け入れが制限され、収支が悪化

• 現病院の残債処理は必要。

が減少し、建物設備等の固定費用や残債への対応

必要である。

する可能性がある。

• 一定の条件を満たした場合、財政措置が

が困難になる。

有利な再編ネットワーク債や厚生労働省

の補助金等が活用できる。

• 急性期病院を担うことになる病院の現在の利用者

• 症例によっては、一方の病院の現在の利用

• 設置場所によるが、両病院の現在の利用

④交通アク • 病院の現在の利用者にとってア

はアクセスの利便性に変化がない。回復期を担う

者が他方の病院の通院になる可能性があり、

者にとってアクセスの利便性に変化が生

セス

クセスの利便性に変化がない。

ことになる病院の現在の利用者はアクセスの利便

交通アクセスの利便性に変化が生じる。

じる。

性に変化が生じる。

78

資料出所:第3回 北神・三田地域の急性期医療の確保に関する検討委員会資料5