よむ、つかう、まなぶ。

資料1 新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(区域・医療機関機能、医療と介護の連携、構想策定のあり方) (39 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62407.html |

| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第3回 8/27)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

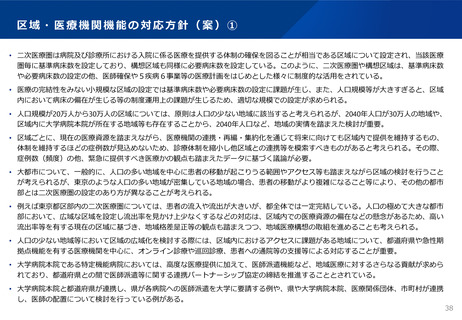

区域・医療機関機能の対応方針(案)①

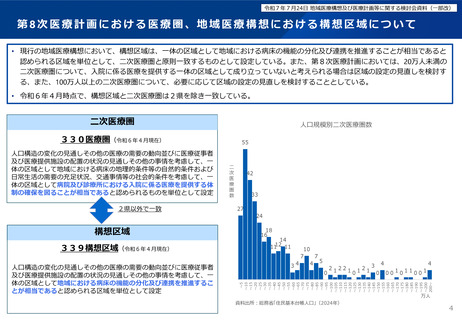

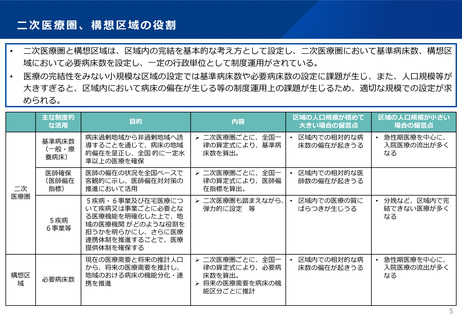

• 二次医療圏は病院及び診療所における入院に係る医療を提供する体制の確保を図ることが相当である区域について設定され、当該医療

圏毎に基準病床数を設定しており、構想区域も同様に必要病床数を設定している。このように、二次医療圏や構想区域は、基準病床数

や必要病床数の設定の他、医師確保や5疾病6事業等の医療計画をはじめとした様々に制度的な活用をされている。

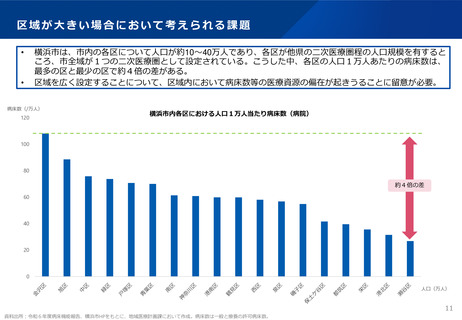

• 医療の完結性をみない小規模な区域の設定では基準病床数や必要病床数の設定に課題が生じ、また、人口規模等が大きすぎると、区域

内において病床の偏在が生じる等の制度運用上の課題が生じるため、適切な規模での設定が求められる。

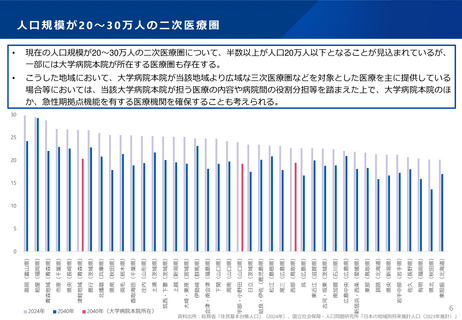

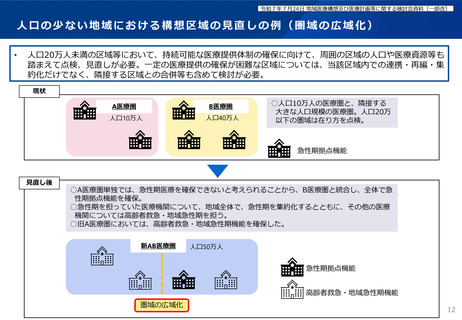

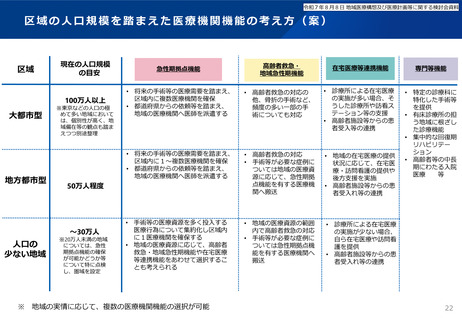

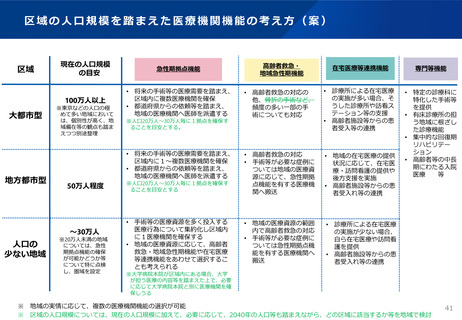

• 人口規模が20万人から30万人の区域については、原則は人口の少ない地域に該当すると考えられるが、2040年人口が30万人の地域や、

区域内に大学病院本院が所在する地域等も存在することから、2040年人口など、地域の実情を踏まえた検討が重要。

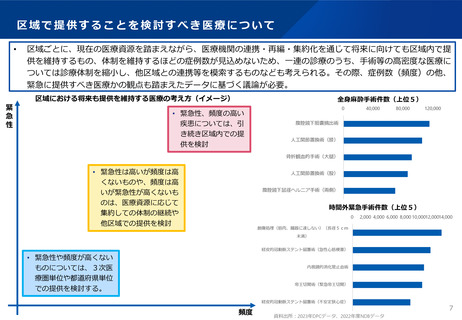

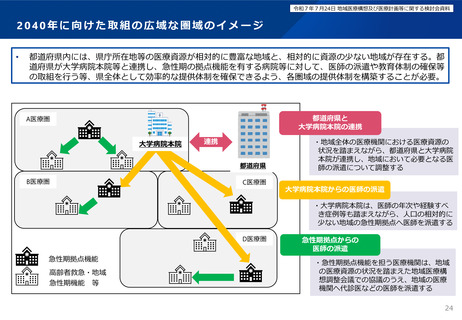

• 区域ごとに、現在の医療資源を踏まえながら、医療機関の連携・再編・集約化を通じて将来に向けても区域内で提供を維持するもの、

体制を維持するほどの症例数が見込めないため、診療体制を縮小し他区域との連携等を模索すべきものがあると考えられる。その際、

症例数(頻度)の他、緊急に提供すべき医療かの観点も踏まえたデータに基づく議論が必要。

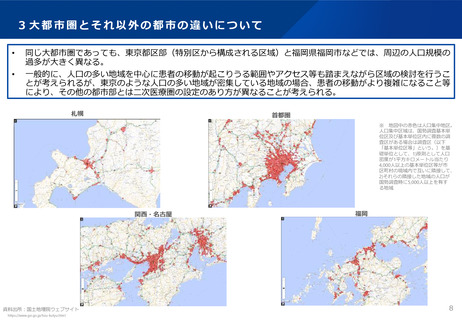

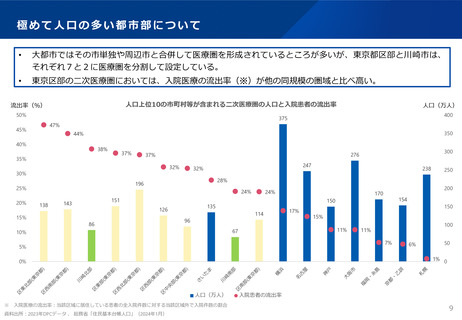

• 大都市について、一般的に、人口の多い地域を中心に患者の移動が起こりうる範囲やアクセス等も踏まえながら区域の検討を行うこと

が考えられるが、東京のような人口の多い地域が密集している地域の場合、患者の移動がより複雑になること等により、その他の都市

部とは二次医療圏の設定のあり方が異なることが考えられる。

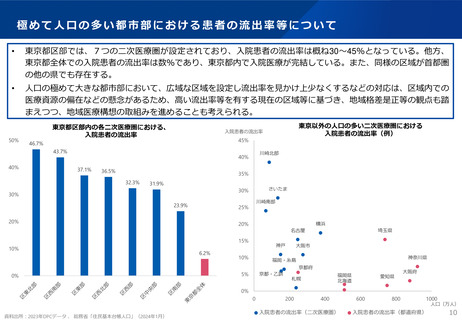

• 例えば東京都区部内の二次医療圏については、患者の流入や流出が大きいが、都全体では一定完結している。人口の極めて大きな都市

部において、広域な区域を設定し流出率を見かけ上少なくするなどの対応は、区域内での医療資源の偏在などの懸念があるため、高い

流出率等を有する現在の区域に基づき、地域格差是正等の観点も踏まえつつ、地域医療構想の取組を進めることも考えられる。

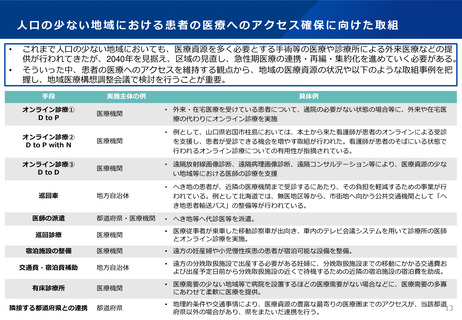

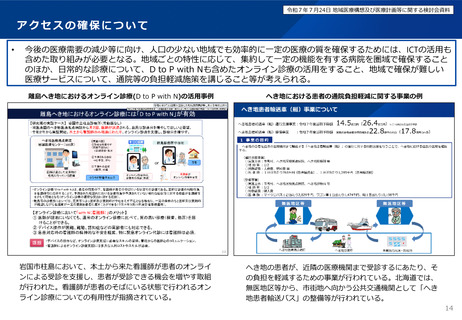

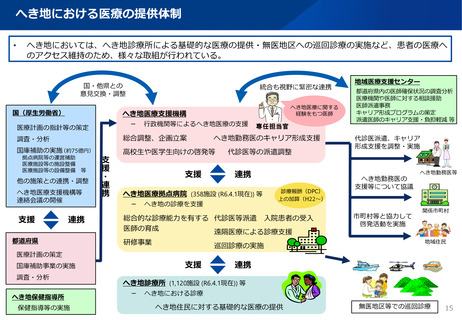

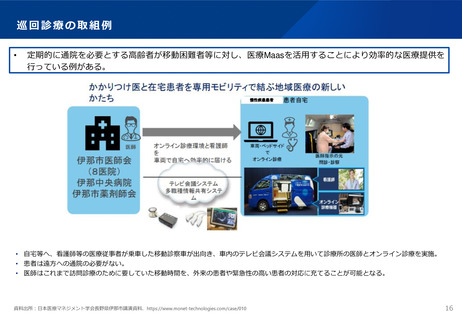

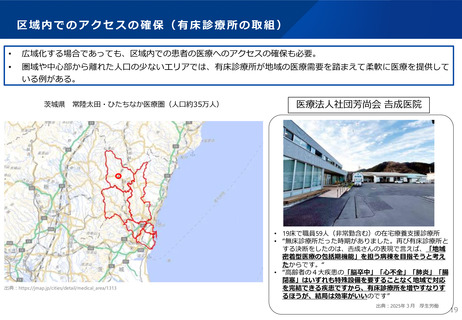

• 人口の少ない地域等において区域の広域化を検討する際には、区域内におけるアクセスに課題がある地域について、都道府県や急性期

拠点機能を有する医療機関を中心に、オンライン診療や巡回診療、患者への通院等の支援等による対応することが重要。

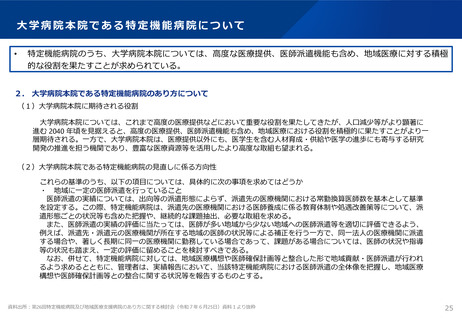

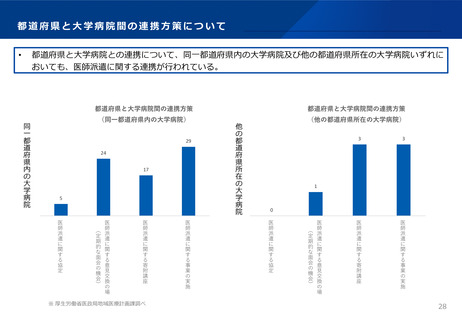

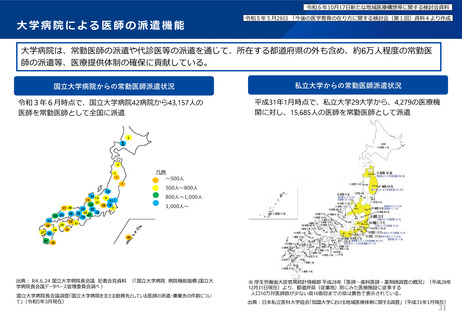

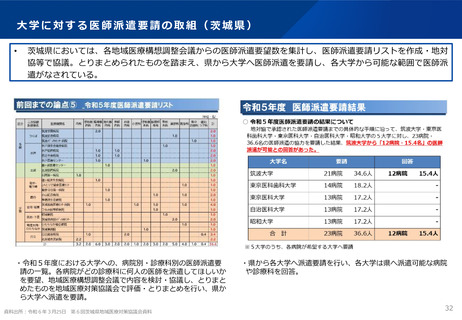

• 大学病院本院である特定機能病院においては、高度な医療提供に加えて、医師派遣機能など、地域医療に対するさらなる貢献が求めら

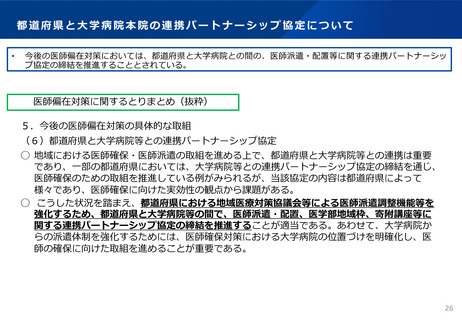

れており、都道府県との間で医師派遣等に関する連携パートナーシップ協定の締結を推進することとされている。

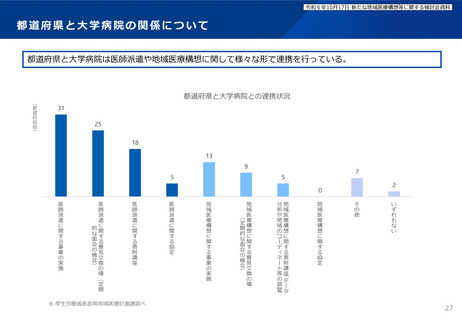

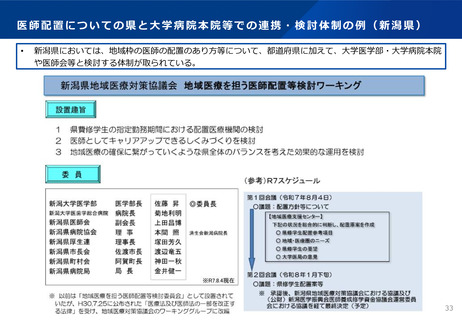

• 大学病院本院と都道府県が連携し、県が各病院への医師派遣を大学に要請する例や、県や大学病院本院、医療関係団体、市町村が連携

し、医師の配置について検討を行っている例がある。

38

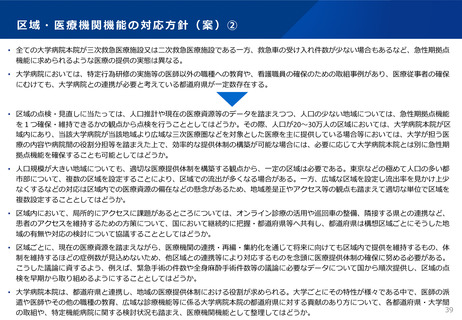

• 二次医療圏は病院及び診療所における入院に係る医療を提供する体制の確保を図ることが相当である区域について設定され、当該医療

圏毎に基準病床数を設定しており、構想区域も同様に必要病床数を設定している。このように、二次医療圏や構想区域は、基準病床数

や必要病床数の設定の他、医師確保や5疾病6事業等の医療計画をはじめとした様々に制度的な活用をされている。

• 医療の完結性をみない小規模な区域の設定では基準病床数や必要病床数の設定に課題が生じ、また、人口規模等が大きすぎると、区域

内において病床の偏在が生じる等の制度運用上の課題が生じるため、適切な規模での設定が求められる。

• 人口規模が20万人から30万人の区域については、原則は人口の少ない地域に該当すると考えられるが、2040年人口が30万人の地域や、

区域内に大学病院本院が所在する地域等も存在することから、2040年人口など、地域の実情を踏まえた検討が重要。

• 区域ごとに、現在の医療資源を踏まえながら、医療機関の連携・再編・集約化を通じて将来に向けても区域内で提供を維持するもの、

体制を維持するほどの症例数が見込めないため、診療体制を縮小し他区域との連携等を模索すべきものがあると考えられる。その際、

症例数(頻度)の他、緊急に提供すべき医療かの観点も踏まえたデータに基づく議論が必要。

• 大都市について、一般的に、人口の多い地域を中心に患者の移動が起こりうる範囲やアクセス等も踏まえながら区域の検討を行うこと

が考えられるが、東京のような人口の多い地域が密集している地域の場合、患者の移動がより複雑になること等により、その他の都市

部とは二次医療圏の設定のあり方が異なることが考えられる。

• 例えば東京都区部内の二次医療圏については、患者の流入や流出が大きいが、都全体では一定完結している。人口の極めて大きな都市

部において、広域な区域を設定し流出率を見かけ上少なくするなどの対応は、区域内での医療資源の偏在などの懸念があるため、高い

流出率等を有する現在の区域に基づき、地域格差是正等の観点も踏まえつつ、地域医療構想の取組を進めることも考えられる。

• 人口の少ない地域等において区域の広域化を検討する際には、区域内におけるアクセスに課題がある地域について、都道府県や急性期

拠点機能を有する医療機関を中心に、オンライン診療や巡回診療、患者への通院等の支援等による対応することが重要。

• 大学病院本院である特定機能病院においては、高度な医療提供に加えて、医師派遣機能など、地域医療に対するさらなる貢献が求めら

れており、都道府県との間で医師派遣等に関する連携パートナーシップ協定の締結を推進することとされている。

• 大学病院本院と都道府県が連携し、県が各病院への医師派遣を大学に要請する例や、県や大学病院本院、医療関係団体、市町村が連携

し、医師の配置について検討を行っている例がある。

38