よむ、つかう、まなぶ。

資料1 新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(区域・医療機関機能、医療と介護の連携、構想策定のあり方) (69 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62407.html |

| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第3回 8/27)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

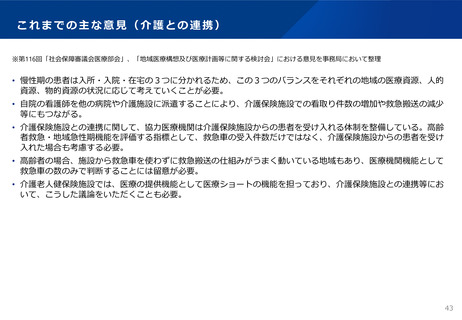

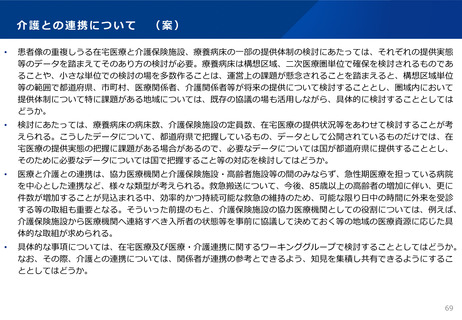

介護との連携について

(案)

•

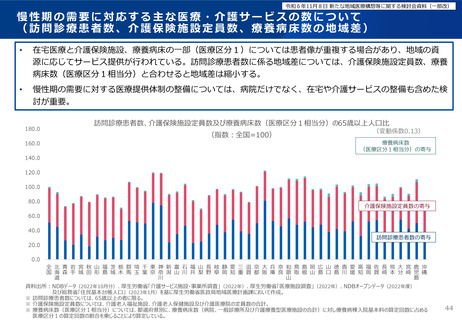

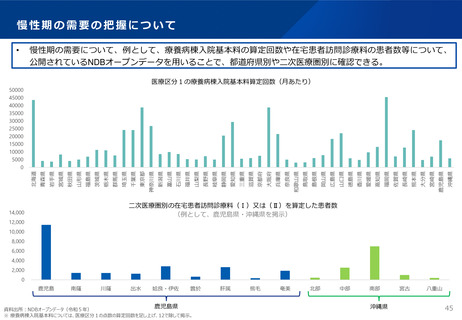

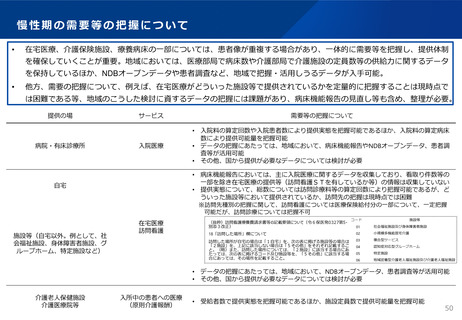

在宅医療と介護保険施設、療養病床の一部(医療区分1)については患者像が重複する場合があり、地域の医療・介護資源に応じた受け

皿の検討が必要。

•

地域での協議に向けて在宅医療、療養病床、介護保険施設、訪問看護等の資源や提供実態については、県や市町村で把握している情報、

公開されたデータによりおおよそ把握可能である。

•

療養病床や介護施設においては、病床数や定員数等の都道府県で把握できる情報を踏まえると、提供可能な量を一定程度把握可能である

が、在宅医療については、在宅医療を提供する病院・診療所ごとに提供可能な量にばらつきがあること等から、都道府県での把握には課

題がある。

•

これらの需要を把握するにあたり、必要な情報は病床機能報告やNDB等を活用して国から提供することも必要であるが、在宅医療につい

ては、訪問看護のレセプトで把握している「訪問した場所」の情報がない等の課題がある。

•

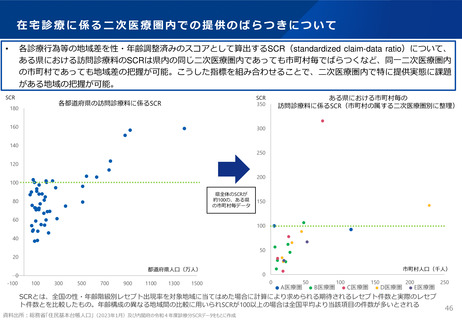

区域内において、在宅医療が多く実施されているところと、あまり実施されていないところが存在する。

•

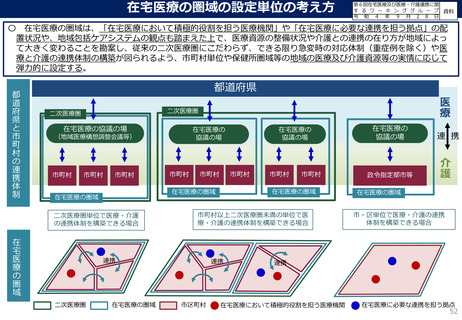

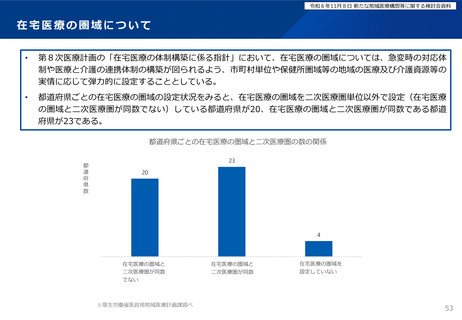

第8次医療計画においては、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」や「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の配置状況など踏

まえて、地域での在宅医療の協議に当たって、二次医療圏に限らず弾力的な圏域の設定が可能とされている。

•

こうした在宅医療等の需要が見込まれる患者については、療養病床や介護保険施設も併せて考えることが適当であるため、二次医療圏ご

とに把握・市町村と協議することが求められてきたが、効果的になされていないケースも存在する。

•

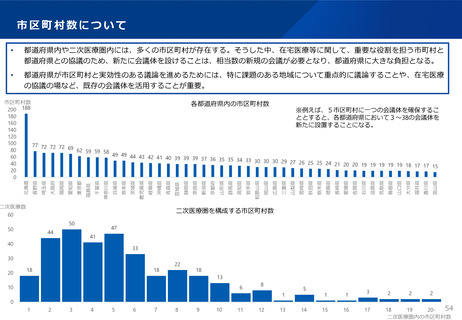

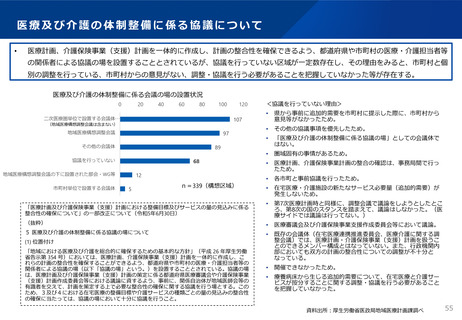

全ての小さな地域を設定して追加的な会議体を設けることにより、都道府県等の負荷が高まり、結果として実効性のある協議を行えない

等の懸念があるため、これらの協議については、構想区域内の特に課題のある地域を抽出して重点的に議論を行うこと、既存の会議体を

活用すること等が考えられる。

•

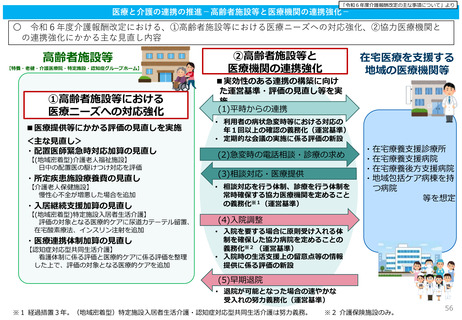

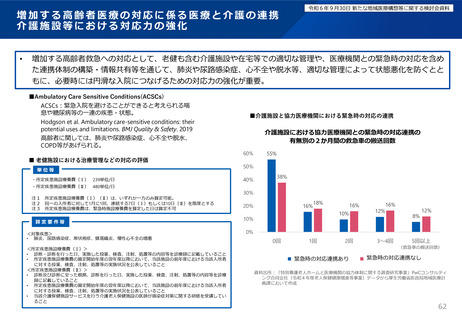

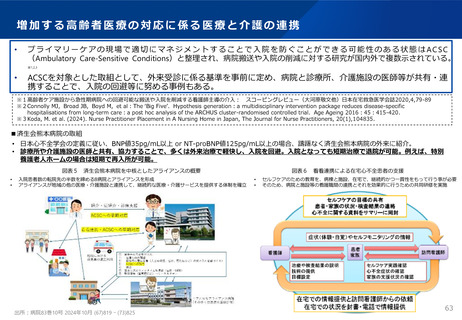

ACSCを対象とした取組として、外来受診に係る基準を事前に定め、病院と診療所、介護施設の医師等が共有・連携することで、入院の

回避等に努める事例もある。

•

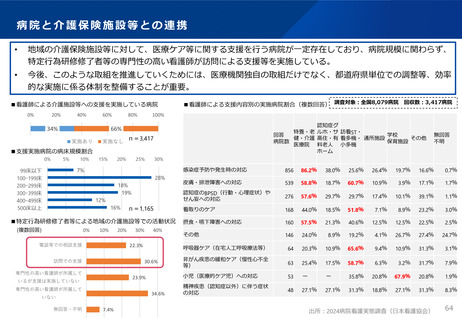

地域の介護施設等に対して、医療ケア等に関する支援を行う病院が多数存在しており、病院規模に関わらず、特定行為研修修了者等の専

門性の高い看護師が訪問による支援等を実施している。

•

今後、このような取組を推進していくためには、医療機関独自の取組だけでなく、都道府県単位での調整等、効率的な実施に係る体制を

整備することが考えられる。

68

(案)

•

在宅医療と介護保険施設、療養病床の一部(医療区分1)については患者像が重複する場合があり、地域の医療・介護資源に応じた受け

皿の検討が必要。

•

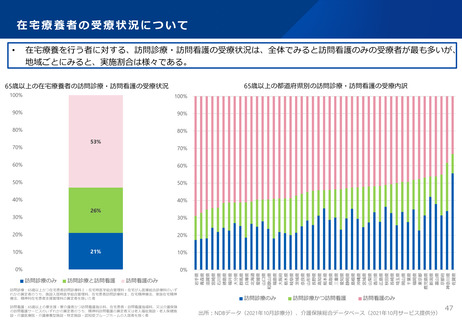

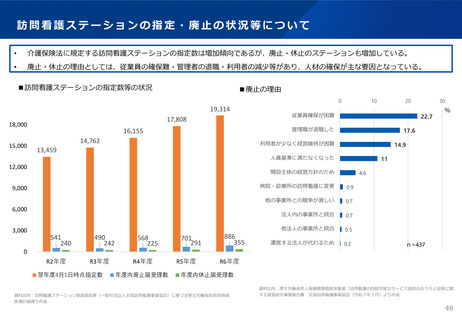

地域での協議に向けて在宅医療、療養病床、介護保険施設、訪問看護等の資源や提供実態については、県や市町村で把握している情報、

公開されたデータによりおおよそ把握可能である。

•

療養病床や介護施設においては、病床数や定員数等の都道府県で把握できる情報を踏まえると、提供可能な量を一定程度把握可能である

が、在宅医療については、在宅医療を提供する病院・診療所ごとに提供可能な量にばらつきがあること等から、都道府県での把握には課

題がある。

•

これらの需要を把握するにあたり、必要な情報は病床機能報告やNDB等を活用して国から提供することも必要であるが、在宅医療につい

ては、訪問看護のレセプトで把握している「訪問した場所」の情報がない等の課題がある。

•

区域内において、在宅医療が多く実施されているところと、あまり実施されていないところが存在する。

•

第8次医療計画においては、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」や「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の配置状況など踏

まえて、地域での在宅医療の協議に当たって、二次医療圏に限らず弾力的な圏域の設定が可能とされている。

•

こうした在宅医療等の需要が見込まれる患者については、療養病床や介護保険施設も併せて考えることが適当であるため、二次医療圏ご

とに把握・市町村と協議することが求められてきたが、効果的になされていないケースも存在する。

•

全ての小さな地域を設定して追加的な会議体を設けることにより、都道府県等の負荷が高まり、結果として実効性のある協議を行えない

等の懸念があるため、これらの協議については、構想区域内の特に課題のある地域を抽出して重点的に議論を行うこと、既存の会議体を

活用すること等が考えられる。

•

ACSCを対象とした取組として、外来受診に係る基準を事前に定め、病院と診療所、介護施設の医師等が共有・連携することで、入院の

回避等に努める事例もある。

•

地域の介護施設等に対して、医療ケア等に関する支援を行う病院が多数存在しており、病院規模に関わらず、特定行為研修修了者等の専

門性の高い看護師が訪問による支援等を実施している。

•

今後、このような取組を推進していくためには、医療機関独自の取組だけでなく、都道府県単位での調整等、効率的な実施に係る体制を

整備することが考えられる。

68