よむ、つかう、まなぶ。

資料1 新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(区域・医療機関機能、医療と介護の連携、構想策定のあり方) (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62407.html |

| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第3回 8/27)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

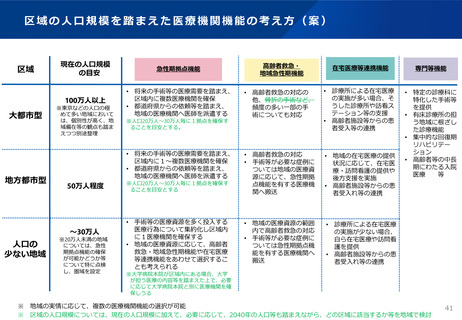

これまでの主な意見(区域・医療機関機能)

※「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」における意見を事務局において整理

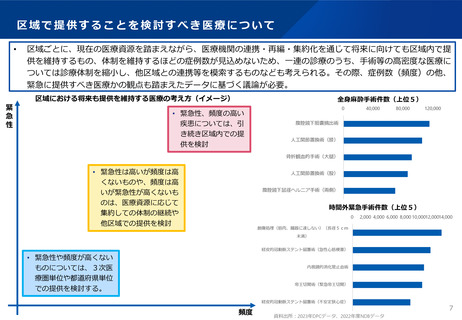

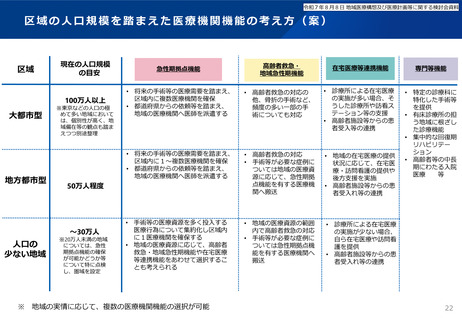

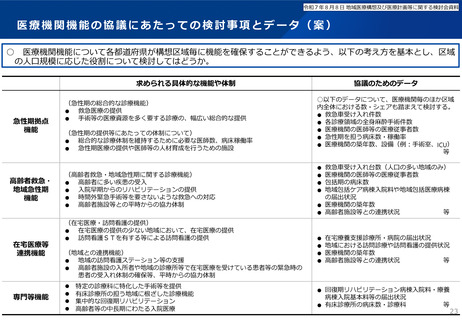

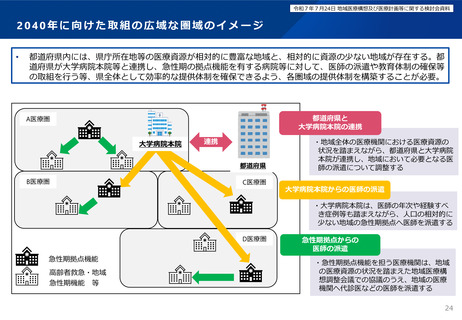

• 地域の限られた医療資源を有効に活用するため、急性期拠点機能の病院での適切な配置が不可欠。

• 急性期医療体制の構築に当たっては、緊急性の高い疾患に対応する拠点と高度専門的であるが緊急性の低い疾患の2つの機能に分けて検討するのが

よい。緊急性は高くないが、高度な技術や設備を必要とする医療はすべての二次医療圏で整理することが非現実的。

• 医療機関機能の参考指標について、救急搬送の件数だけで計ることはよくない。高齢者の場合、施設から救急車を使わないものの救急搬送の仕組み

がうまく動いている地域もある。

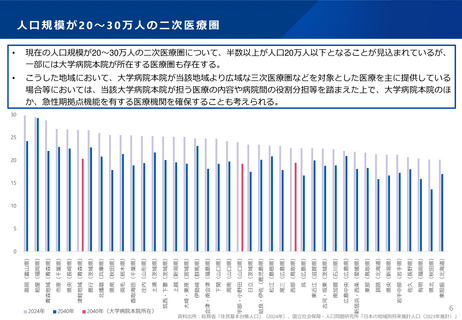

• 2040年以降も含め将来にわたって急性期医療を維持できるよう、現在の人口が概ね30万人までの小規模な地域については、1か所に集約に向けて取

り組んでいくことが重要。

• 現在人口が30万人を上回っている地方都市型の地域でも、現在の病床稼働率、救急車の受入れ件数、2040年に向けた人口減少を踏まえるとできる限

り1か所に集約をして2040年以降も含めて将来にわたって急性期医療を維持していくことが必要。

• 大都市型と地方都市型の急性期拠点機能について、1~複数を確保することとされているが、医療の需要が人口に相関していくということを踏まえ

ると、概ね人口20万人から30万人当たり1か所程度といったイメージであり、目安として示してはどうか。

• 医療機関機能について、地域の実情を強調し過ぎると構想が目指す方向制がぼやけてしまう。最低限の指標や参酌基準をガイドラインにおいて担保

していく必要。

• 医療機関機能の議論を行う際にも、病床の機能ごとの必要病床数を客観的に推計したデータを提供し、議論することが必要。その上で区域の中で、

急性期の必要病床数のうち急性期拠点機能を担う医療機関のシェアを一つの目安にして、協議を行うことも必要。

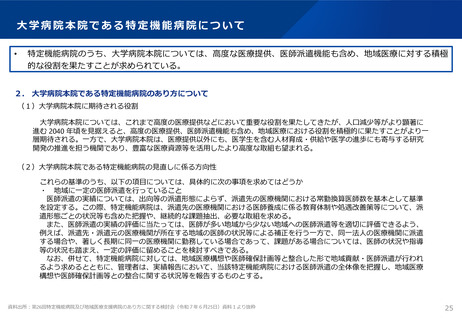

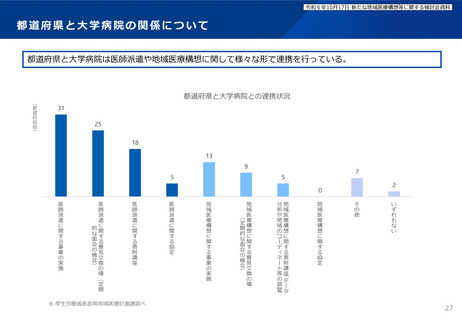

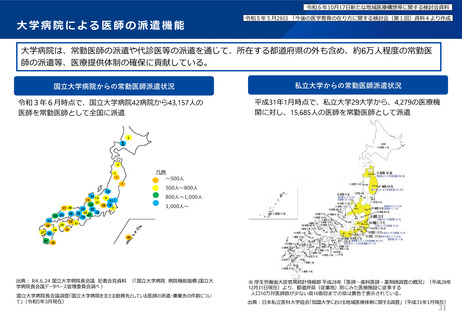

• 大学病院の医療従事者の養成や医師の派遣の重要性はどの人口区域でも重要な役割であるが、広域な観点で担う役割について、複数の大学病院本院

を有する大都市とそれ以外の地域とは区別して検討する必要。

• 人口が減少し、医療機関の運営維持が困難な地域では大学病院が高度急性期から一般診療を担うことが重要であるが、大都市部においては大学病院

にしか提供できない特殊な高度医療や臨床研究のための先鋭的な医療に限られる方向と考える。今後の人口規模によって大学の役割が変化していく

ことも必要であり、医療機関機能の検討にあたっては大学病院本院の機能も含めて検討する必要があるのではないか。

• 大学病院にもかなりバリエーションがあり、分院の中には規模が大きくなくとも医師派遣の拠点として地域全体を広く支える機能を有している病院

もあることに留意が必要。

• 大学病院本院に対して、医師派遣が要件に組み込まれるなど、大学病院に対する期待は高まっている中、できる限り医師を地域に派遣し、地域医療

の維持・発展に貢献していきたい。一方で、現状として派遣可能な医師は最大限活用し、地域に派遣しており、大学病院に派遣を行う余力がないこ

とについても留意が必要。

3

※「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」における意見を事務局において整理

• 地域の限られた医療資源を有効に活用するため、急性期拠点機能の病院での適切な配置が不可欠。

• 急性期医療体制の構築に当たっては、緊急性の高い疾患に対応する拠点と高度専門的であるが緊急性の低い疾患の2つの機能に分けて検討するのが

よい。緊急性は高くないが、高度な技術や設備を必要とする医療はすべての二次医療圏で整理することが非現実的。

• 医療機関機能の参考指標について、救急搬送の件数だけで計ることはよくない。高齢者の場合、施設から救急車を使わないものの救急搬送の仕組み

がうまく動いている地域もある。

• 2040年以降も含め将来にわたって急性期医療を維持できるよう、現在の人口が概ね30万人までの小規模な地域については、1か所に集約に向けて取

り組んでいくことが重要。

• 現在人口が30万人を上回っている地方都市型の地域でも、現在の病床稼働率、救急車の受入れ件数、2040年に向けた人口減少を踏まえるとできる限

り1か所に集約をして2040年以降も含めて将来にわたって急性期医療を維持していくことが必要。

• 大都市型と地方都市型の急性期拠点機能について、1~複数を確保することとされているが、医療の需要が人口に相関していくということを踏まえ

ると、概ね人口20万人から30万人当たり1か所程度といったイメージであり、目安として示してはどうか。

• 医療機関機能について、地域の実情を強調し過ぎると構想が目指す方向制がぼやけてしまう。最低限の指標や参酌基準をガイドラインにおいて担保

していく必要。

• 医療機関機能の議論を行う際にも、病床の機能ごとの必要病床数を客観的に推計したデータを提供し、議論することが必要。その上で区域の中で、

急性期の必要病床数のうち急性期拠点機能を担う医療機関のシェアを一つの目安にして、協議を行うことも必要。

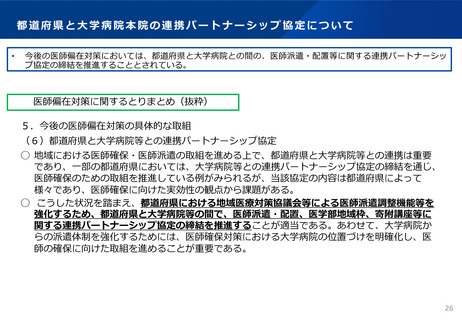

• 大学病院の医療従事者の養成や医師の派遣の重要性はどの人口区域でも重要な役割であるが、広域な観点で担う役割について、複数の大学病院本院

を有する大都市とそれ以外の地域とは区別して検討する必要。

• 人口が減少し、医療機関の運営維持が困難な地域では大学病院が高度急性期から一般診療を担うことが重要であるが、大都市部においては大学病院

にしか提供できない特殊な高度医療や臨床研究のための先鋭的な医療に限られる方向と考える。今後の人口規模によって大学の役割が変化していく

ことも必要であり、医療機関機能の検討にあたっては大学病院本院の機能も含めて検討する必要があるのではないか。

• 大学病院にもかなりバリエーションがあり、分院の中には規模が大きくなくとも医師派遣の拠点として地域全体を広く支える機能を有している病院

もあることに留意が必要。

• 大学病院本院に対して、医師派遣が要件に組み込まれるなど、大学病院に対する期待は高まっている中、できる限り医師を地域に派遣し、地域医療

の維持・発展に貢献していきたい。一方で、現状として派遣可能な医師は最大限活用し、地域に派遣しており、大学病院に派遣を行う余力がないこ

とについても留意が必要。

3