よむ、つかう、まなぶ。

参考資料6 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第2版<公開> (75 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2.

作業責任者は、厚生労働省の指示に基づき、5 年に一度の外部監査を受け、安全管理措置

の実施について検討する。

個人情報漏洩時の対応

1.

作業責任者

○○○○

2.

作業担当者

管理部門職員

○○○○

○○○○

3.

個人情報漏洩時の対策

1.

個人情報漏洩に関する情報は、個人情報漏洩又はその疑いを認知した作業担当者が可及的

速やかに作業責任者に連絡する。

2.

作業責任者は、個人情報漏洩又はその疑いに関する情報の事実確認を行い、どのような情

報がどこに漏洩しているか又はその疑いがあるか、について、情報を受けてから少なくと

も 1 時間以内に、登録室責任者に第 1 報として連絡する。引き続き、漏洩の原因を調査す

る。

3.

登録室責任者は、厚生労働省の定める連絡網に従い、総括責任者である都道府県知事に連

絡すると共に、データベースサーバを管理する国立がん研究センターがん対策研究所がん

登録センターに報告する。総括責任者は速やかに厚生労働省健康局がん・疾病対策課に連

絡する。

4.

漏洩の継続・拡大を防止するために、国立がん研究センターでは、ウイルス感染や不正な

侵入が疑われるクライアント PC のネットワークからの遮断や、全国がん登録データベー

スシステムの電源を落とす等の漏洩停止措置を講じる。

5.

漏洩の原因が判明し、漏洩停止措置を講じた後、登録室責任者に第 2 報として連絡する。

6.

漏洩の原因が判明しない場合、必要に応じて緊急の一時的な漏洩停止措置を講じる。

7.

作業責任者は、漏洩の原因を究明し、再発防止策(案)を含めた漏洩事故報告書を作成し、

登録室責任者及び総括責任者に提出し、総括責任者は速やかに厚生労働大臣に報告する。

8.

事故の公表については、厚生労働大臣の指示に従い実施する。

9.

不正アクセス行為の禁止等に関する法律等の法令に定めるところによる対処を行う。

10. 故意の不法行為により個人情報漏洩等(漏洩、減失又はき損)が発生した場合は、法に定

めるところによる罰則の適用が考えられるため、刑事罰及び民事賠償についての手続きを

適切にすすめる。

72

作業責任者は、厚生労働省の指示に基づき、5 年に一度の外部監査を受け、安全管理措置

の実施について検討する。

個人情報漏洩時の対応

1.

作業責任者

○○○○

2.

作業担当者

管理部門職員

○○○○

○○○○

3.

個人情報漏洩時の対策

1.

個人情報漏洩に関する情報は、個人情報漏洩又はその疑いを認知した作業担当者が可及的

速やかに作業責任者に連絡する。

2.

作業責任者は、個人情報漏洩又はその疑いに関する情報の事実確認を行い、どのような情

報がどこに漏洩しているか又はその疑いがあるか、について、情報を受けてから少なくと

も 1 時間以内に、登録室責任者に第 1 報として連絡する。引き続き、漏洩の原因を調査す

る。

3.

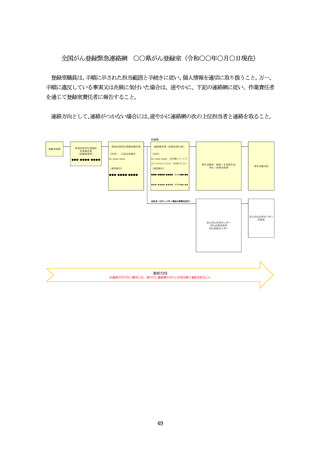

登録室責任者は、厚生労働省の定める連絡網に従い、総括責任者である都道府県知事に連

絡すると共に、データベースサーバを管理する国立がん研究センターがん対策研究所がん

登録センターに報告する。総括責任者は速やかに厚生労働省健康局がん・疾病対策課に連

絡する。

4.

漏洩の継続・拡大を防止するために、国立がん研究センターでは、ウイルス感染や不正な

侵入が疑われるクライアント PC のネットワークからの遮断や、全国がん登録データベー

スシステムの電源を落とす等の漏洩停止措置を講じる。

5.

漏洩の原因が判明し、漏洩停止措置を講じた後、登録室責任者に第 2 報として連絡する。

6.

漏洩の原因が判明しない場合、必要に応じて緊急の一時的な漏洩停止措置を講じる。

7.

作業責任者は、漏洩の原因を究明し、再発防止策(案)を含めた漏洩事故報告書を作成し、

登録室責任者及び総括責任者に提出し、総括責任者は速やかに厚生労働大臣に報告する。

8.

事故の公表については、厚生労働大臣の指示に従い実施する。

9.

不正アクセス行為の禁止等に関する法律等の法令に定めるところによる対処を行う。

10. 故意の不法行為により個人情報漏洩等(漏洩、減失又はき損)が発生した場合は、法に定

めるところによる罰則の適用が考えられるため、刑事罰及び民事賠償についての手続きを

適切にすすめる。

72