総-7入院について(その4) (72 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

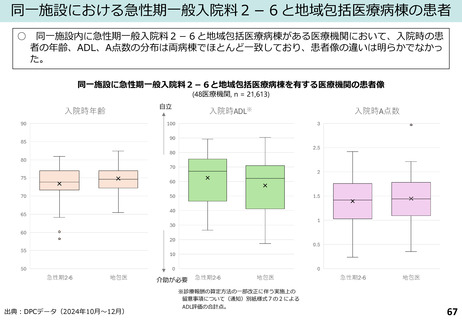

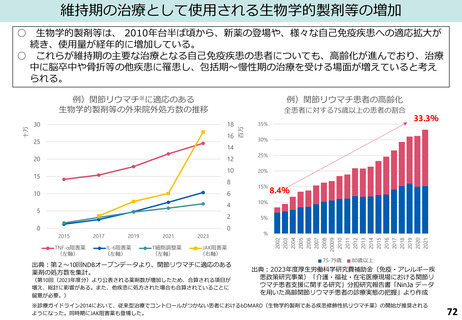

○

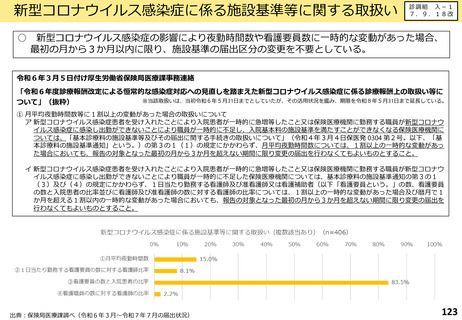

生物学的製剤等は、 2010年台半ば頃から、新薬の登場や、様々な自己免疫疾患への適応拡大が

続き、使用量が経年的に増加している。

○ これらが維持期の主要な治療となる自己免疫疾患の患者についても、高齢化が進んでおり、治療

中に脳卒中や骨折等の他疾患に罹患し、包括期~慢性期の治療を受ける場面が増えていると考え

られる。

30

例)関節リウマチ患者の高齢化

全患者に対する75歳以上の患者の割合

18

16

25

百万

35%

33.3%

30%

14

20

12

10

15

8

10

6

5

0

TNF-α阻害薬

(左軸)

2017

2019

IL-6阻害薬

(左軸)

2021

T細胞調整薬

(左軸)

20%

15%

4

10%

2

5%

0

2015

25%

2023

JAK阻害薬

(右軸)

出典:第2~10回NDBオープンデータより、関節リウマチに適応のある

薬剤の処方数を集計。

(第10回(2023年度分)より公表される薬剤数が増加したため、合算される項目が

増え、総計に影響がある。また、他疾患に処方された場合も合算されていることに

留意が必要。)

8.4%

%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

20009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

十万

例)関節リウマチ※に適応のある

生物学的製剤等の外来院外処方数の推移

75-79歳

80歳以上

出典:2023年度厚生労働科学研究費補助金(免疫・アレルギー疾

患政策研究事業)「介護・福祉・在宅医療現場における関節リ

ウマチ患者支援に関する研究」分担研究報告書「NinJa データ

を用いた高齢関節リウマチ患者の診療実態の把握」より作成

※診療ガイドライン2014において、従来型治療でコントロールがつかない患者におけるbDMARD(生物学的製剤である疾患修飾性抗リウマチ薬)の開始が推奨される

ようになった。同時期にJAK阻害薬も登場した。

72