よむ、つかう、まなぶ。

資料2 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会及びワーキンググループの議論の進め方等について (79 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59892.html |

| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第1回 7/24)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

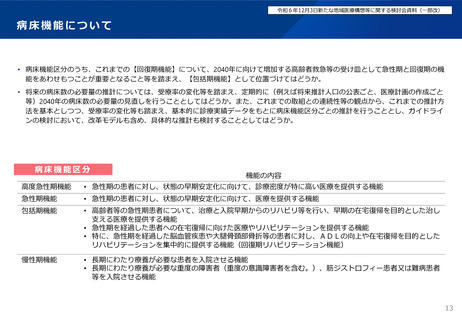

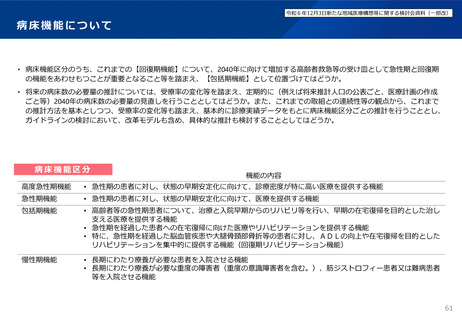

議論のためのデータ(必要病床数、医療機関機能)①(案)

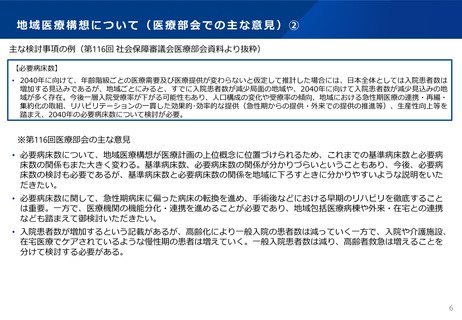

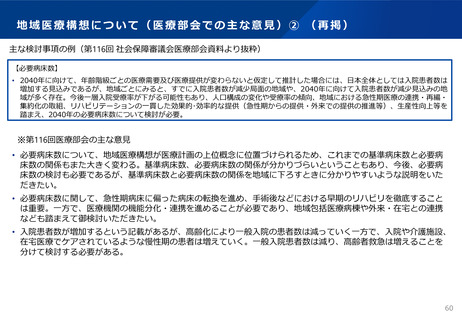

【必要病床数】

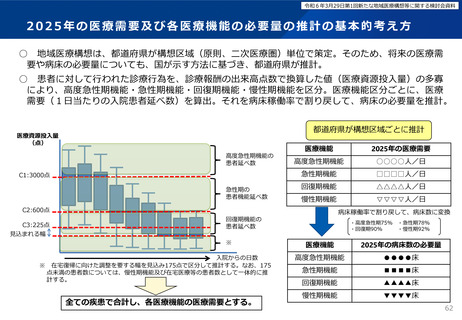

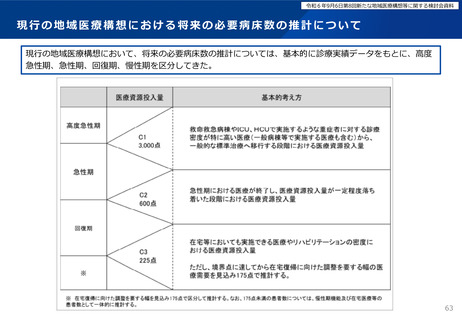

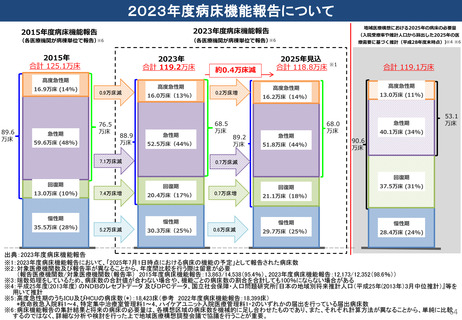

• 必要病床数については、「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」において、【これまでの取組との連続性等の

観点から、これまでの推計方法を基本としつつ、受療率の変化等も踏まえ、基本的に診療実績データをもとに機能

区分ごとの推計を行うこととし、ガイドラインの検討において、改革モデルも含め、具体的な推計も検討する】と

されている。

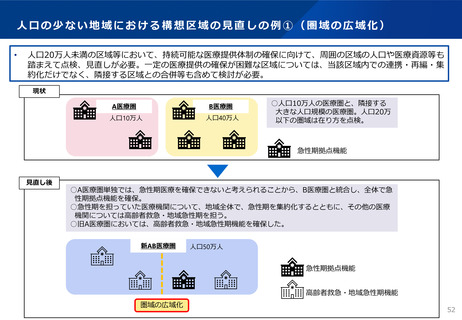

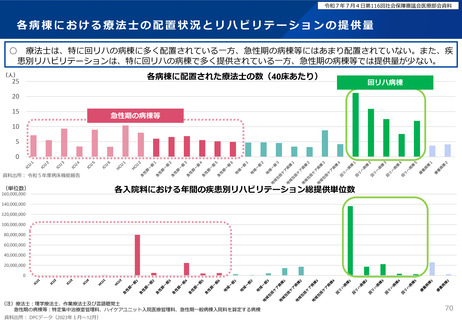

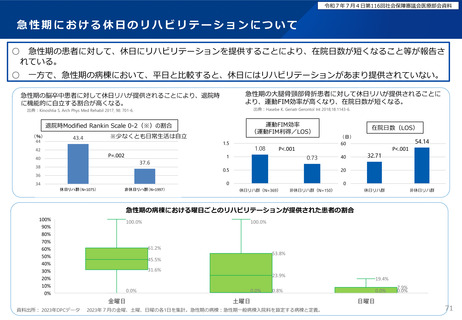

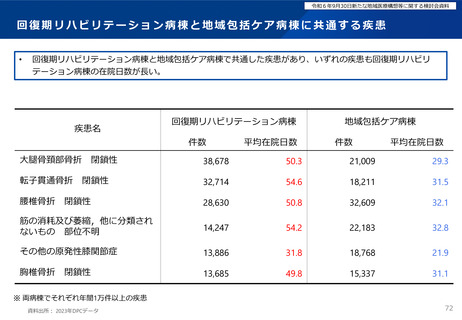

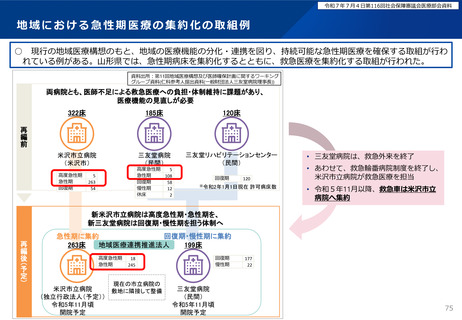

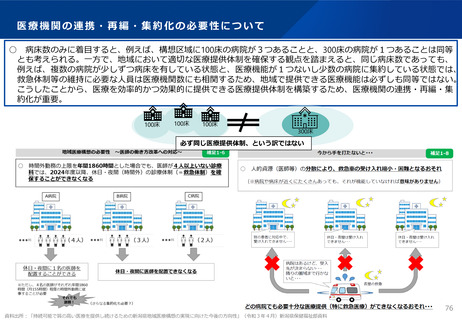

• 地域における急性期医療の連携・再編・集約化の取組、リハビリテーションの一貫した効果的・効率的な提供(急

性期からの提供・外来での提供の推進等)、生産性向上等を踏まえながら設定することが考えられる。

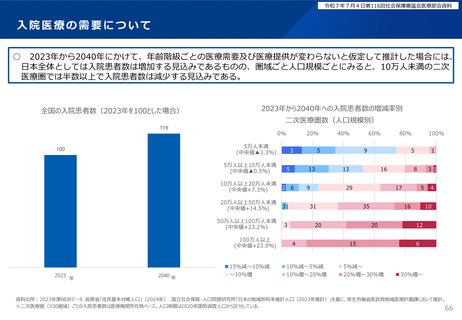

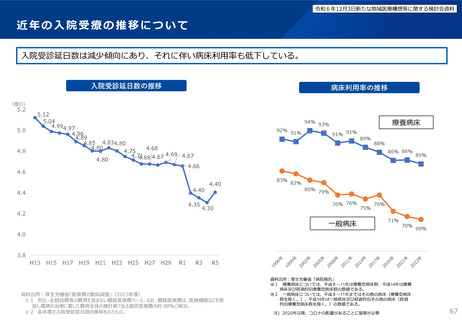

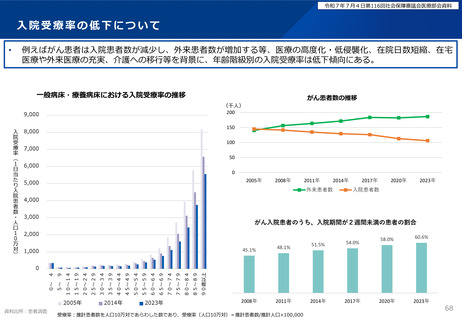

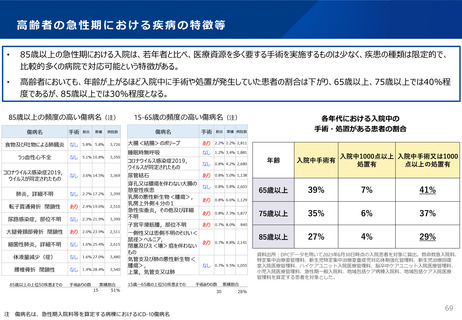

• 入院需要は、現在の受療率等を前提として推計すると、全体として増加することが見込まれる。一方で、受療率は

減少しており、高齢者においても、年齢階級が上がるごとに手術や一定の処置を要する患者の割合は減少していく。

• こうしたデータを踏まえ、一般的な急性期医療と、当面の増加が見込まれる包括期で受けることが想定される高齢

者救急については、需要の見込みが異なるため、分けて検討することの必要性が指摘されている。

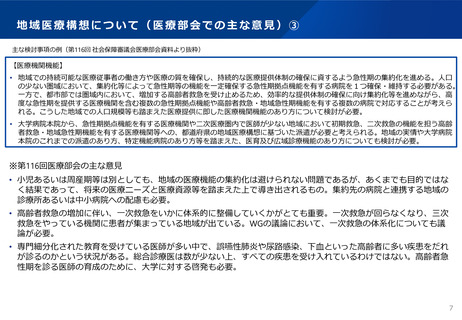

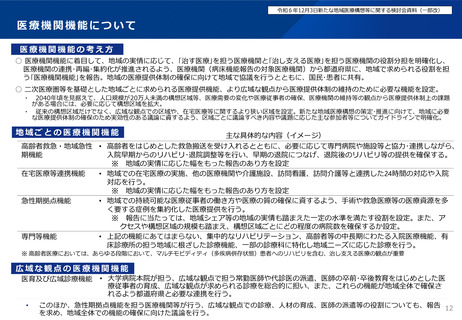

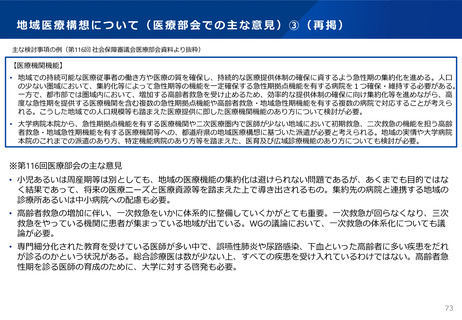

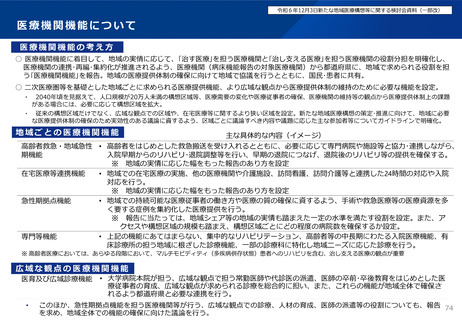

【医療機関機能】

• 新たな地域医療構想においては、医療機関機能を確保し、入院医療だけでなく、病院も含めて外来や在宅医療の提

供も確保していく必要がある。

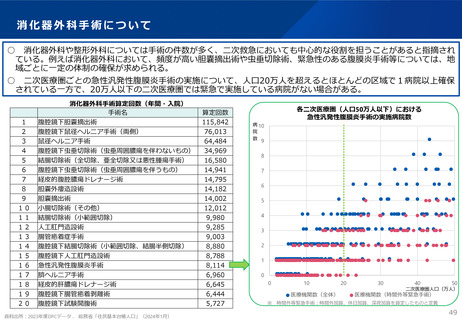

• 特に急性期医療については、休日、夜間にも一定の診療体制を維持しつつ、消化器外科や麻酔科の医師等の従事者

の働き方を確保するため、体制を整える医療機関は、地域の医療需要にあわせて効率的に確保する必要がある。

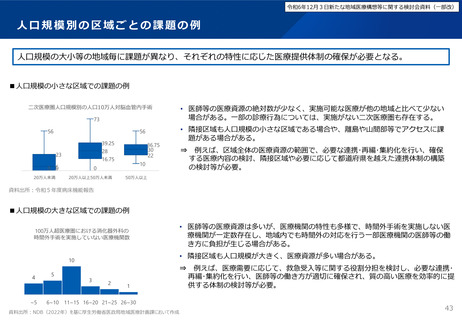

• 急性期医療の総合的な体制を有している医療機関の数は、人口規模ごとに異なり、20~50万人規模の二次医療圏

では2以上の医療機関が担っている場合があり、大都市では人口規模に比例してさらに多くの医療機関が存在。

78

【必要病床数】

• 必要病床数については、「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」において、【これまでの取組との連続性等の

観点から、これまでの推計方法を基本としつつ、受療率の変化等も踏まえ、基本的に診療実績データをもとに機能

区分ごとの推計を行うこととし、ガイドラインの検討において、改革モデルも含め、具体的な推計も検討する】と

されている。

• 地域における急性期医療の連携・再編・集約化の取組、リハビリテーションの一貫した効果的・効率的な提供(急

性期からの提供・外来での提供の推進等)、生産性向上等を踏まえながら設定することが考えられる。

• 入院需要は、現在の受療率等を前提として推計すると、全体として増加することが見込まれる。一方で、受療率は

減少しており、高齢者においても、年齢階級が上がるごとに手術や一定の処置を要する患者の割合は減少していく。

• こうしたデータを踏まえ、一般的な急性期医療と、当面の増加が見込まれる包括期で受けることが想定される高齢

者救急については、需要の見込みが異なるため、分けて検討することの必要性が指摘されている。

【医療機関機能】

• 新たな地域医療構想においては、医療機関機能を確保し、入院医療だけでなく、病院も含めて外来や在宅医療の提

供も確保していく必要がある。

• 特に急性期医療については、休日、夜間にも一定の診療体制を維持しつつ、消化器外科や麻酔科の医師等の従事者

の働き方を確保するため、体制を整える医療機関は、地域の医療需要にあわせて効率的に確保する必要がある。

• 急性期医療の総合的な体制を有している医療機関の数は、人口規模ごとに異なり、20~50万人規模の二次医療圏

では2以上の医療機関が担っている場合があり、大都市では人口規模に比例してさらに多くの医療機関が存在。

78