よむ、つかう、まなぶ。

資料2 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会及びワーキンググループの議論の進め方等について (58 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59892.html |

| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第1回 7/24)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

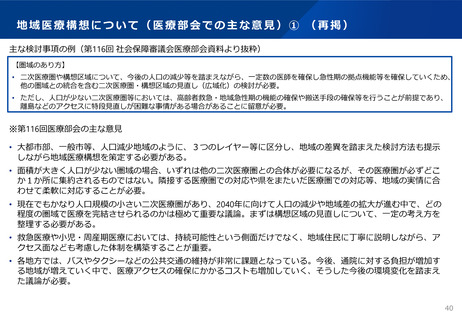

圏域について①(案)

•

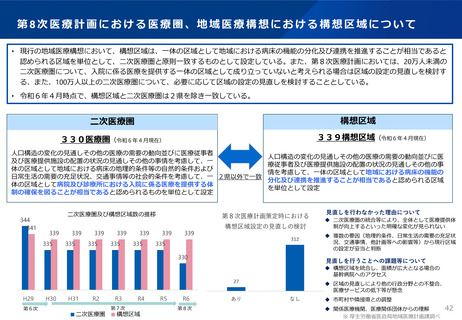

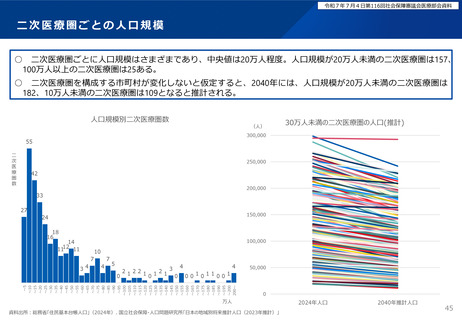

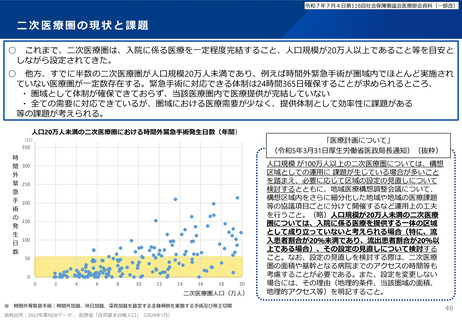

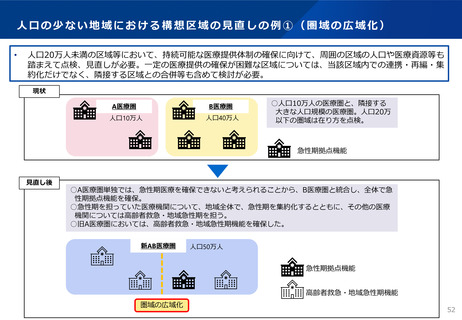

第8次医療計画において、二次医療圏が20万人未満等の場合については、設定の見直しを検討することとしてお

り、一部の二次医療圏では見直しが行われている。

•

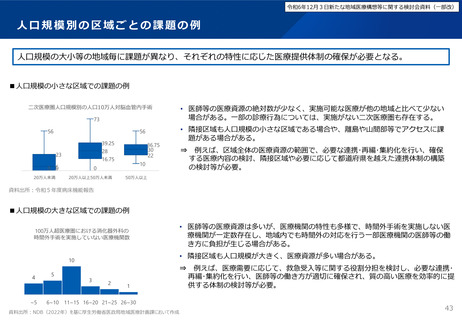

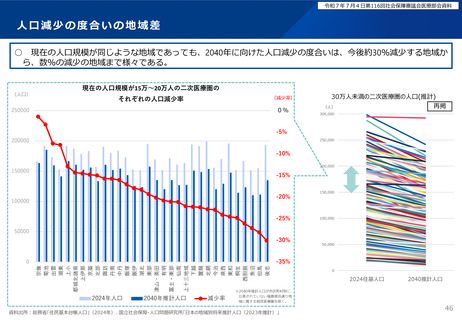

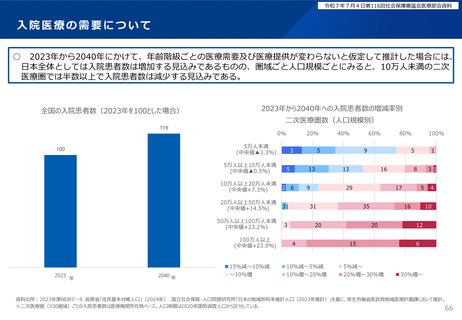

大都市、中都市、人口の少ない地域等、人口規模に応じて有する医療資源や提供されている医療は異なる。半数

以上の二次医療圏は20万人未満であるが、その中でも今後の人口減少率は異なり、地域ごとに自地域の状況を把

握することが重要。

•

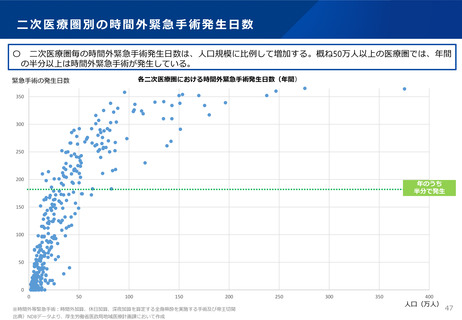

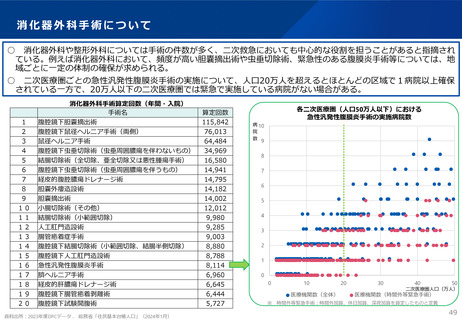

概ね50万人以上の二次医療圏において、年間の半分以上は緊急手術が発生している一方、20万人未満の圏域では

複数の医療機関で緊急手術の対応をすること等が非効率な可能性がある。地域ごとに確保する医療の範囲につい

て検討が必要であるが、消化器外科等の頻度が高く、緊急手術も行うような領域や、高齢者救急については、人

口の少ない地域でも一定の確保が求められる。

•

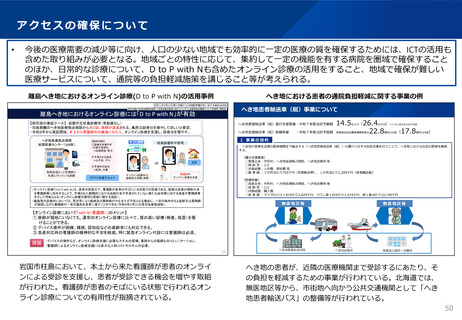

二次医療圏の広域化に当たっては、アクセスを引き続き確保するため、集約して一定の機能を有する病院を圏域

で確保することのほか、日常的な診療について、D to P with Nも含めたオンライン診療を活用すること、地域で

確保が難しい医療サービスについて、通院等の負担軽減施策を講じること等が考えられる。

•

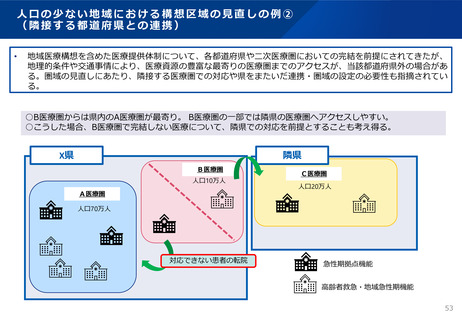

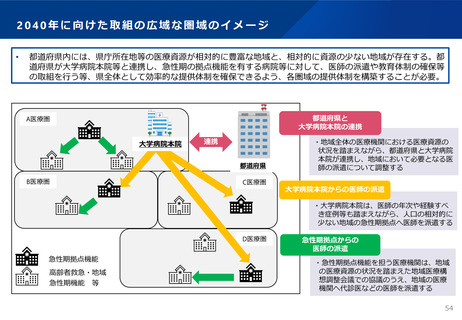

圏域の見直しについては、隣接する区域同士の合併のほか、区域を分割して、必要に応じて県境を超えて広域化

すること等が考えられる。こうした見直しを進めながら、県全体として、大学病院本院や各地域の急性期拠点機

能の医療機関等と連携して、医師の派遣や教育体制を構築する等により、医療提供体制を確保していくことが必

要。

•

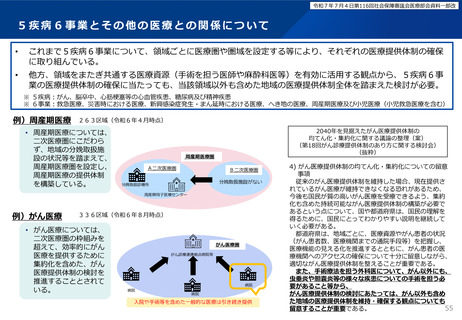

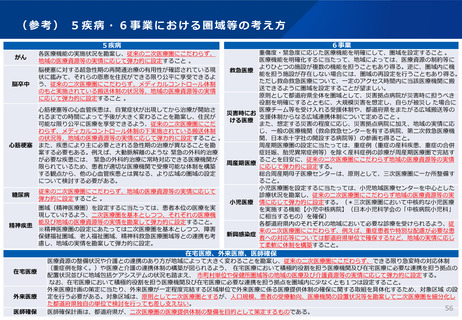

医療計画の各領域においても、当該医療の提供だけではなく医療提供全体との関係を踏まえる必要性が指摘され

ており、地域医療構想の方向性に調和を図り、医療計画の各事業の検討を進めることが必要。

57

•

第8次医療計画において、二次医療圏が20万人未満等の場合については、設定の見直しを検討することとしてお

り、一部の二次医療圏では見直しが行われている。

•

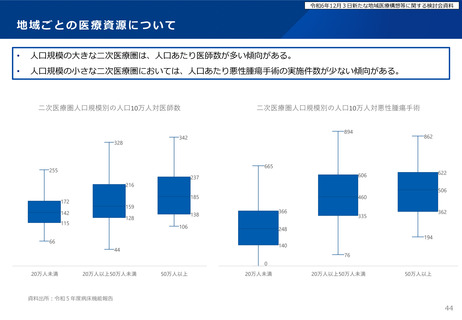

大都市、中都市、人口の少ない地域等、人口規模に応じて有する医療資源や提供されている医療は異なる。半数

以上の二次医療圏は20万人未満であるが、その中でも今後の人口減少率は異なり、地域ごとに自地域の状況を把

握することが重要。

•

概ね50万人以上の二次医療圏において、年間の半分以上は緊急手術が発生している一方、20万人未満の圏域では

複数の医療機関で緊急手術の対応をすること等が非効率な可能性がある。地域ごとに確保する医療の範囲につい

て検討が必要であるが、消化器外科等の頻度が高く、緊急手術も行うような領域や、高齢者救急については、人

口の少ない地域でも一定の確保が求められる。

•

二次医療圏の広域化に当たっては、アクセスを引き続き確保するため、集約して一定の機能を有する病院を圏域

で確保することのほか、日常的な診療について、D to P with Nも含めたオンライン診療を活用すること、地域で

確保が難しい医療サービスについて、通院等の負担軽減施策を講じること等が考えられる。

•

圏域の見直しについては、隣接する区域同士の合併のほか、区域を分割して、必要に応じて県境を超えて広域化

すること等が考えられる。こうした見直しを進めながら、県全体として、大学病院本院や各地域の急性期拠点機

能の医療機関等と連携して、医師の派遣や教育体制を構築する等により、医療提供体制を確保していくことが必

要。

•

医療計画の各領域においても、当該医療の提供だけではなく医療提供全体との関係を踏まえる必要性が指摘され

ており、地域医療構想の方向性に調和を図り、医療計画の各事業の検討を進めることが必要。

57