よむ、つかう、まなぶ。

資料2 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会及びワーキンググループの議論の進め方等について (6 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59892.html |

| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第1回 7/24)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

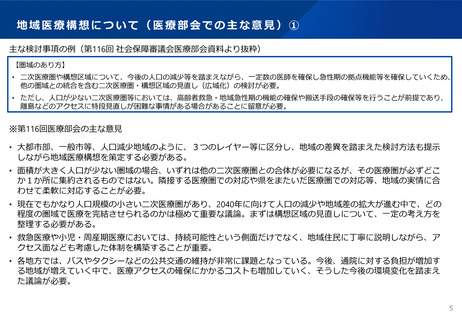

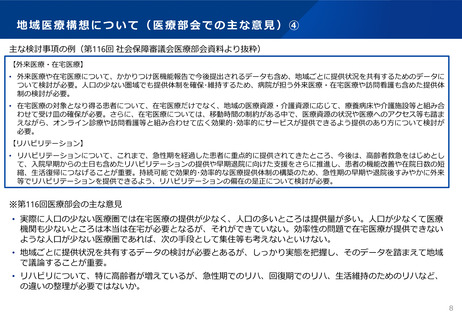

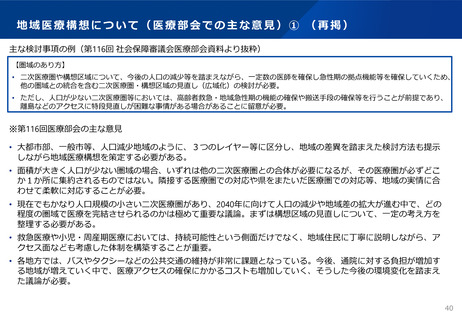

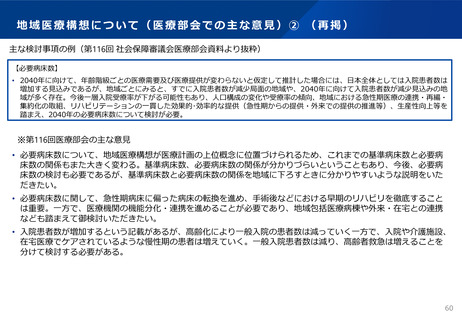

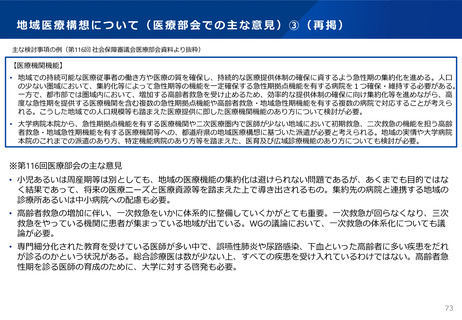

地域医療構想について(医療部会での主な意見)①

主な検討事項の例(第116回 社会保障審議会医療部会資料より抜粋)

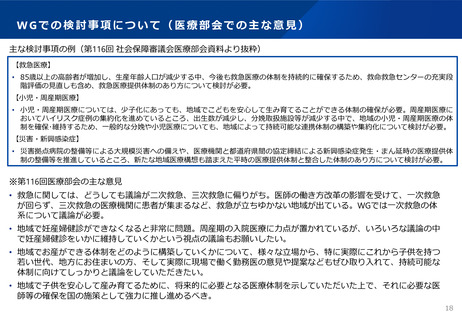

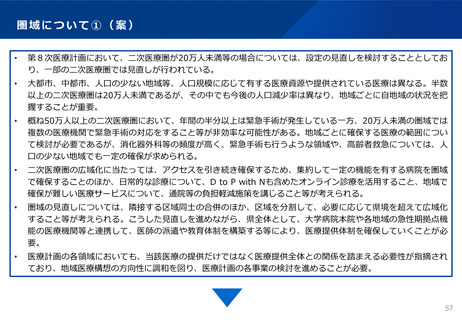

【圏域のあり方】

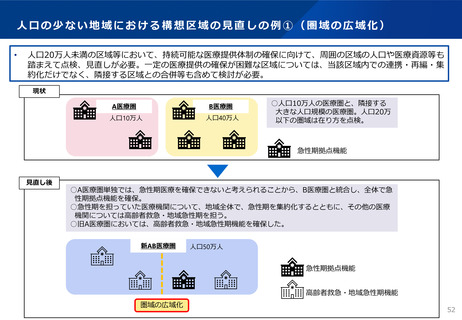

• 二次医療圏や構想区域について、今後の人口の減少等を踏まえながら、一定数の医師を確保し急性期の拠点機能等を確保していくため、

他の圏域との統合を含む二次医療圏・構想区域の見直し(広域化)の検討が必要。

• ただし、人口が少ない二次医療圏等においては、高齢者救急・地域急性期の機能の確保や搬送手段の確保等を行うことが前提であり、

離島などのアクセスに特段見直しが困難な事情がある場合があることに留意が必要。

※第116回医療部会の主な意見

• 大都市部、一般市等、人口減少地域のように、3つのレイヤー等に区分し、地域の差異を踏まえた検討方法も提示

しながら地域医療構想を策定する必要がある。

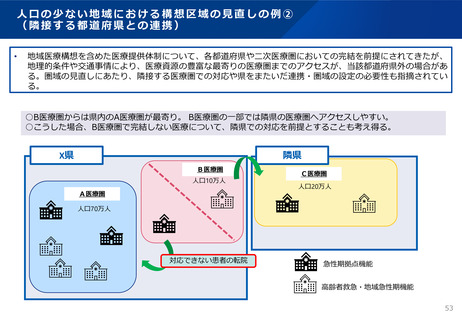

• 面積が大きく人口が少ない圏域の場合、いずれは他の二次医療圏との合体が必要になるが、その医療圏が必ずどこ

か1か所に集約されるものではない。隣接する医療圏での対応や県をまたいだ医療圏での対応等、地域の実情に合

わせて柔軟に対応することが必要。

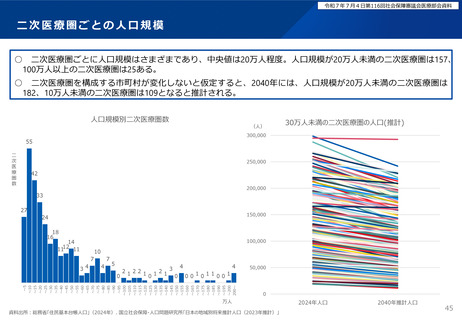

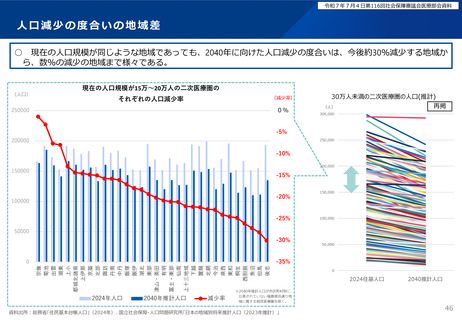

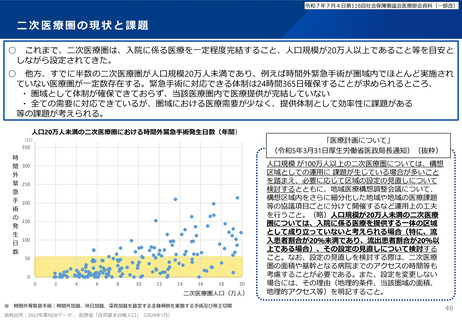

• 現在でもかなり人口規模の小さい二次医療圏があり、2040年に向けて人口の減少や地域差の拡大が進む中で、どの

程度の圏域で医療を完結させられるのかは極めて重要な議論。まずは構想区域の見直しについて、一定の考え方を

整理する必要がある。

• 救急医療や小児・周産期医療においては、持続可能性という側面だけでなく、地域住民に丁寧に説明しながら、ア

クセス面なども考慮した体制を構築することが重要。

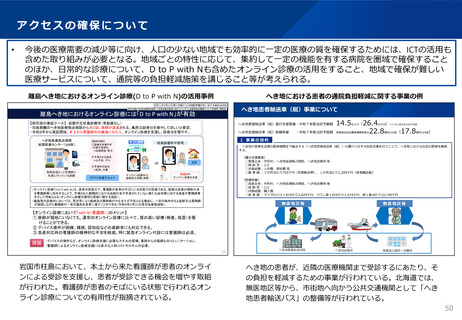

• 各地方では、バスやタクシーなどの公共交通の維持が非常に課題となっている。今後、通院に対する負担が増加す

る地域が増えていく中で、医療アクセスの確保にかかるコストも増加していく、そうした今後の環境変化を踏まえ

た議論が必要。

5

主な検討事項の例(第116回 社会保障審議会医療部会資料より抜粋)

【圏域のあり方】

• 二次医療圏や構想区域について、今後の人口の減少等を踏まえながら、一定数の医師を確保し急性期の拠点機能等を確保していくため、

他の圏域との統合を含む二次医療圏・構想区域の見直し(広域化)の検討が必要。

• ただし、人口が少ない二次医療圏等においては、高齢者救急・地域急性期の機能の確保や搬送手段の確保等を行うことが前提であり、

離島などのアクセスに特段見直しが困難な事情がある場合があることに留意が必要。

※第116回医療部会の主な意見

• 大都市部、一般市等、人口減少地域のように、3つのレイヤー等に区分し、地域の差異を踏まえた検討方法も提示

しながら地域医療構想を策定する必要がある。

• 面積が大きく人口が少ない圏域の場合、いずれは他の二次医療圏との合体が必要になるが、その医療圏が必ずどこ

か1か所に集約されるものではない。隣接する医療圏での対応や県をまたいだ医療圏での対応等、地域の実情に合

わせて柔軟に対応することが必要。

• 現在でもかなり人口規模の小さい二次医療圏があり、2040年に向けて人口の減少や地域差の拡大が進む中で、どの

程度の圏域で医療を完結させられるのかは極めて重要な議論。まずは構想区域の見直しについて、一定の考え方を

整理する必要がある。

• 救急医療や小児・周産期医療においては、持続可能性という側面だけでなく、地域住民に丁寧に説明しながら、ア

クセス面なども考慮した体制を構築することが重要。

• 各地方では、バスやタクシーなどの公共交通の維持が非常に課題となっている。今後、通院に対する負担が増加す

る地域が増えていく中で、医療アクセスの確保にかかるコストも増加していく、そうした今後の環境変化を踏まえ

た議論が必要。

5