総-2入院について(その5) (41 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65884.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第627回 11/14)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

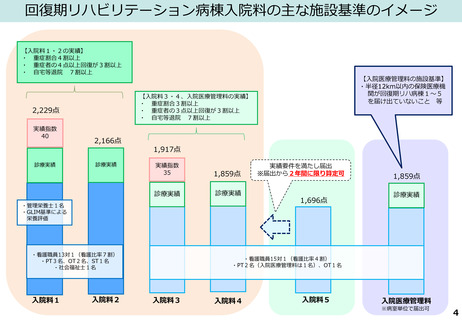

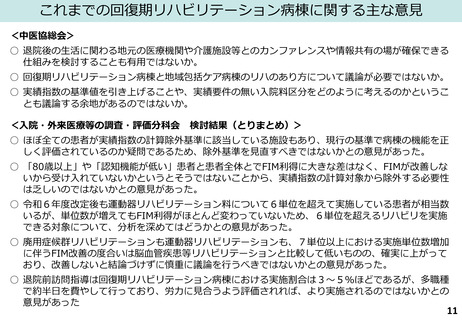

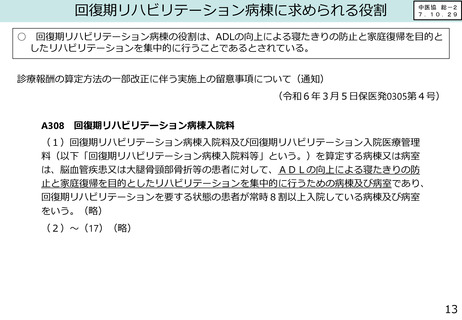

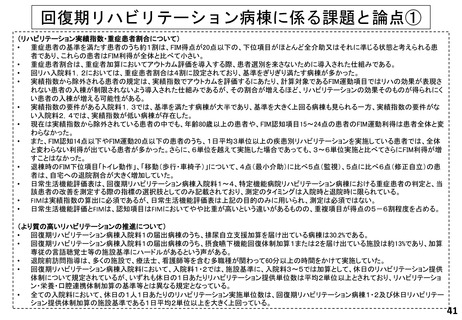

(リハビリテーション実績指数・重症患者割合について)

•

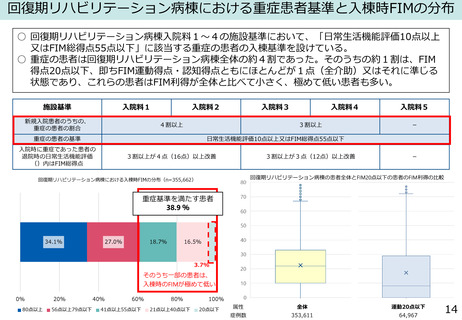

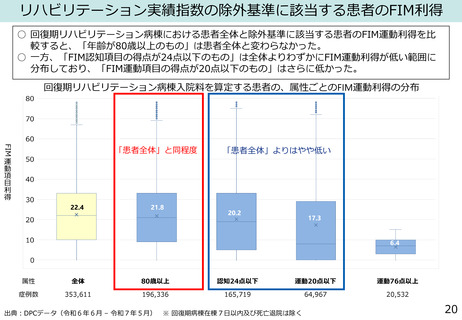

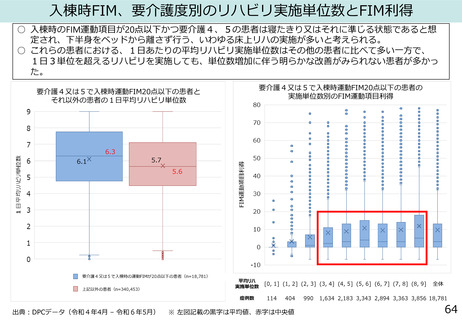

重症患者の基準を満たす患者のうち約1割は、FIM得点が20点以下の、下位項目がほとんど全介助又はそれに準じる状態と考えられる患

者であり、これらの患者はFIM利得が全体と比べて小さい。

•

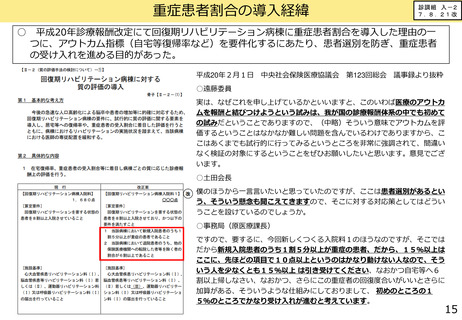

重症患者割合は、重症者加算においてアウトカム評価を導入する際、患者選別を来さないために導入された仕組みである。

•

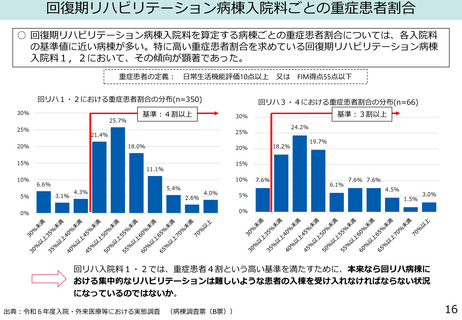

回リハ入院料1,2においては、重症患者割合は4割に設定されており、基準をぎりぎり満たす病棟が多かった。

•

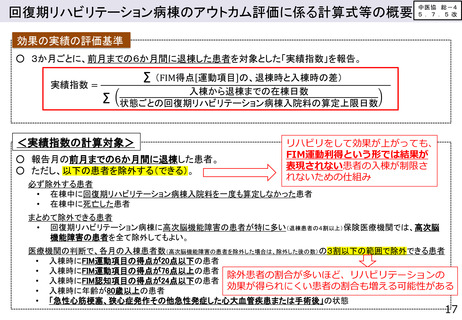

実績指数から除外される患者の規定は、実績指数でアウトカムを評価するにあたり、計算対象であるFIM運動項目ではリハの効果が表現さ

れない患者の入棟が制限されないよう導入された仕組みであるが、その割合が増えるほど、リハビリテーションの効果そのものが得られにく

い患者の入棟が増える可能性がある。

•

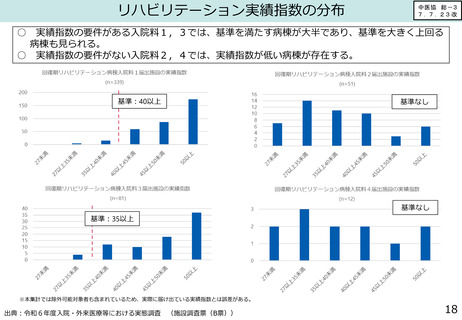

実績指数の要件がある入院料1,3では、基準を満たす病棟が大半であり、基準を大きく上回る病棟も見られる一方、実績指数の要件がな

い入院料2,4では、実績指数が低い病棟が存在した。

•

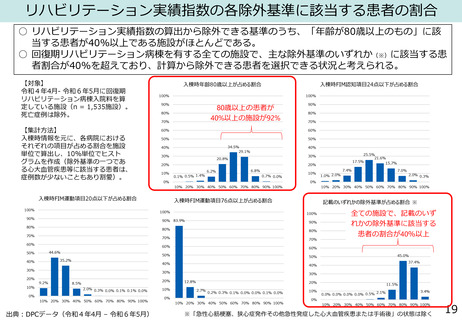

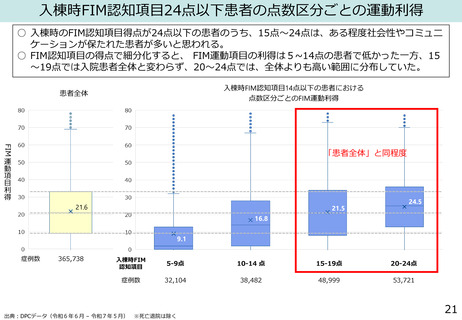

現在は実績指数から除外されている患者の中でも、年齢80歳以上の患者や、FIM認知項目15~24点の患者のFIM運動利得は患者全体と変

わらなかった。

•

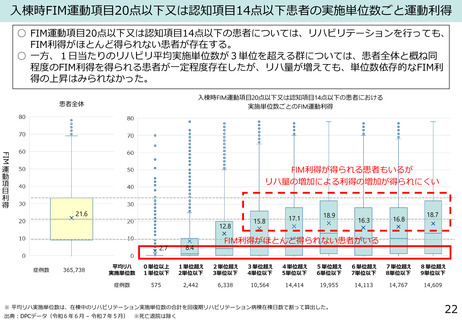

また、FIM認知14点以下やFIM運動20点以下の患者のうち、1日平均3単位以上の疾患別リハビリテーションを実施している患者では、全体

と変わらない利得が出ている患者が多かった。さらに、6単位を越えて実施した場合であっても、3~6単位実施と比べてさらにFIM利得が増

すことはなかった。

•

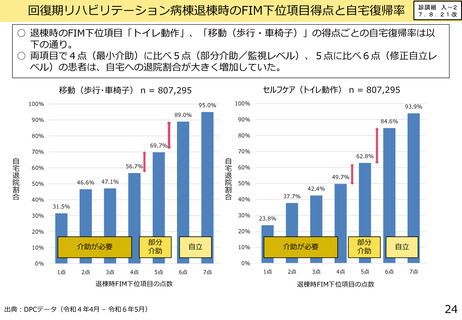

退棟時のFIM下位項目「トイレ動作」、「移動(歩行・車椅子)」について、4点(最小介助)に比べ5点(監視)、5点に比べ6点(修正自立)の患

者は、自宅への退院割合が大きく増加していた。

•

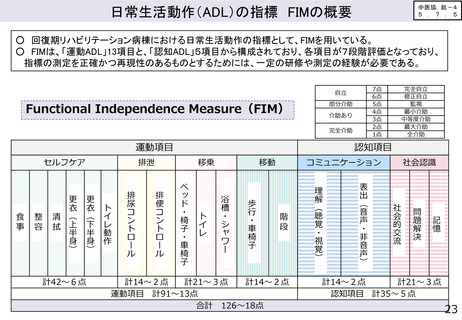

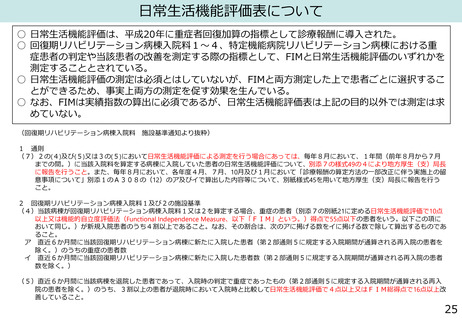

日常生活機能評価表は、回復期リハビリテーション病棟入院料1~4、特定機能病院リハビリテーション病棟における重症患者の判定と、当

該患者の改善を測定する際の指標の選択肢としてのみ記載されており、測定のタイミングは入院時と退院時に限られている。

•

FIMは実績指数の算出に必須であるが、日常生活機能評価表は上記の目的のみに用いられ、測定は必須ではない。

•

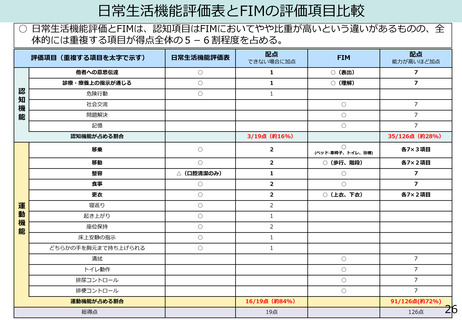

日常生活機能評価とFIMは、認知項目はFIMにおいてやや比重が高いという違いがあるものの、重複項目が得点の5-6割程度を占める。

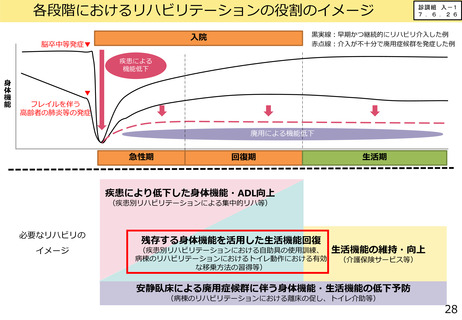

(より質の高いリハビリテーションの推進について)

•

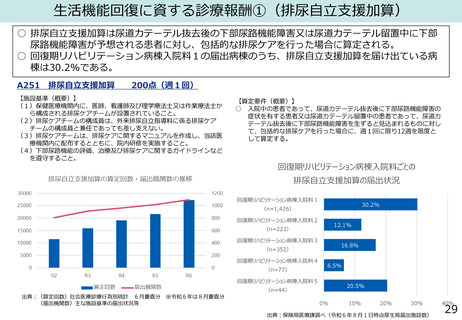

回復期リハビリテーション病棟入院料1の届出病棟のうち、排尿自立支援加算を届け出ている病棟は30.2%である。

•

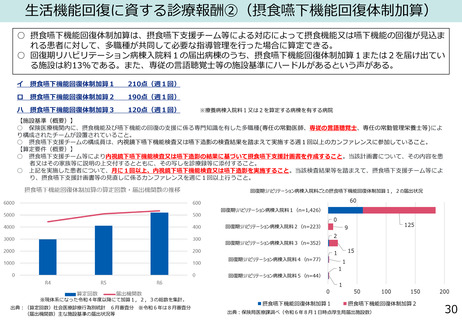

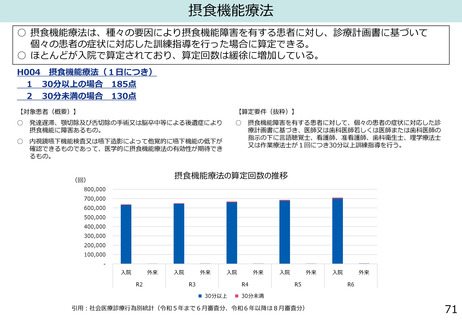

回復期リハビリテーション病棟入院料1の届出病棟のうち、摂食嚥下機能回復体制加算1または2を届け出ている施設は約13%であり、加算

専従の言語聴覚士等の施設基準にハードルがあるという声がある。

•

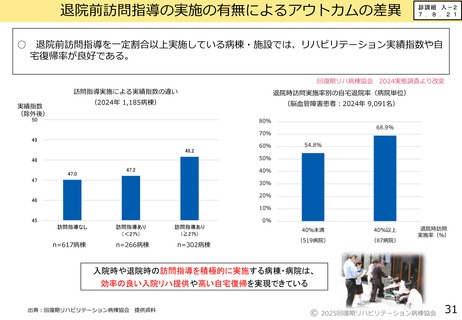

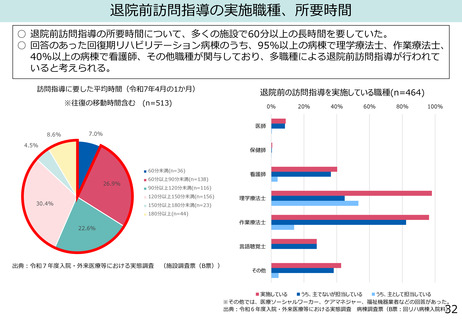

退院前訪問指導は、多くの施設で、療法士、看護師等を含む多職種が関わって60分以上の時間をかけて実施していた。

•

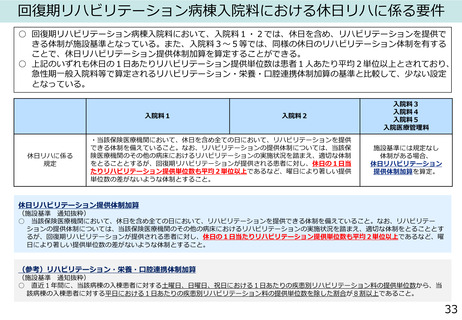

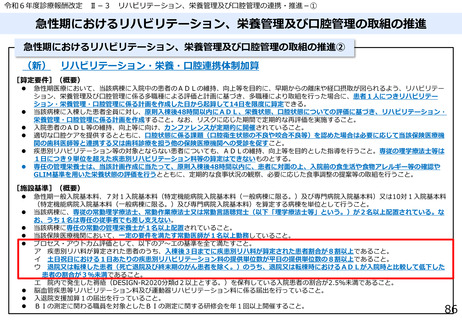

回復期リハビリテーション病棟入院料において、入院料1・2では、施設基準に、入院料3~5では加算として、休日のリハビリテーション提供

体制について規定されているが、いずれも休日の1日あたりリハビリテーション提供単位数は平均2単位以上とされており、リハビリテーショ

ン・栄養・口腔連携体制加算の基準等とは異なる規定となっている。

•

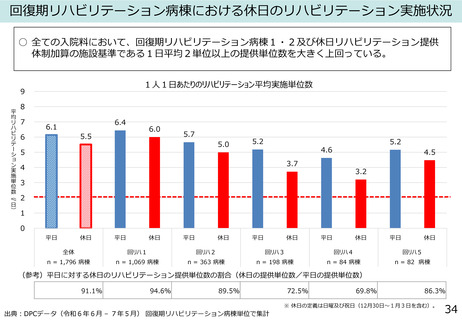

全ての入院料において、休日の1人1日あたりのリハビリテーション実施単位数は、回復期リハビリテーション病棟1・2及び休日リハビリテー

ション提供体制加算の施設基準である1日平均2単位以上を大きく上回っている。

41