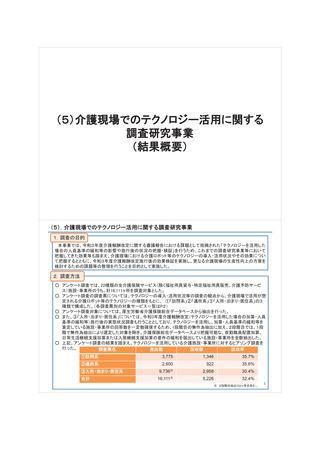

参考 報告書(最終版)(5)介護現場でのテクノロジー活用に関する調査研究事業(報告書) (164 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31947.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第215回 3/16)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

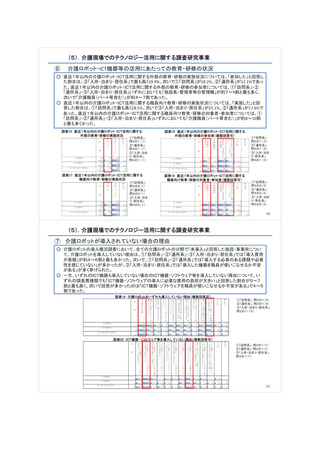

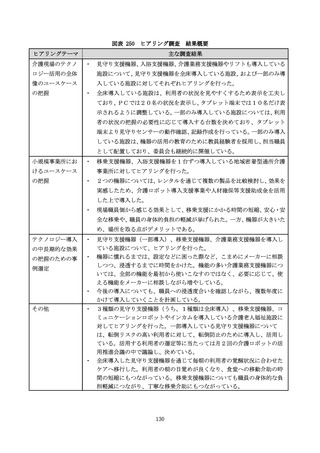

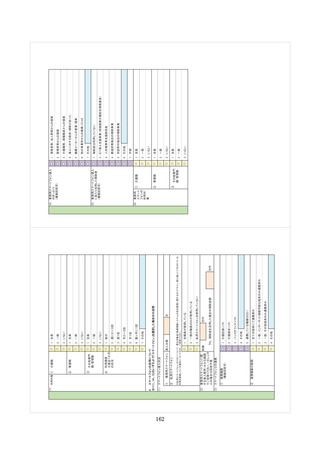

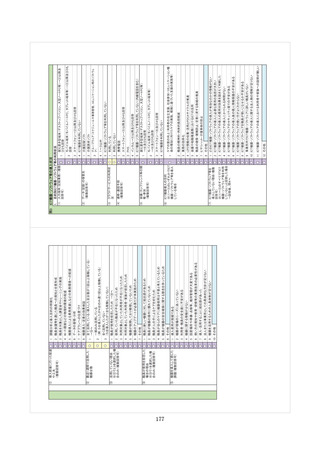

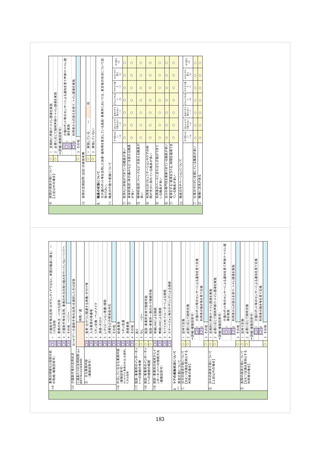

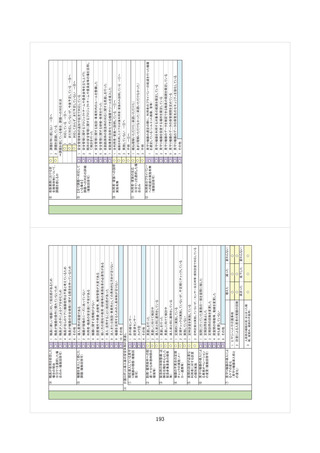

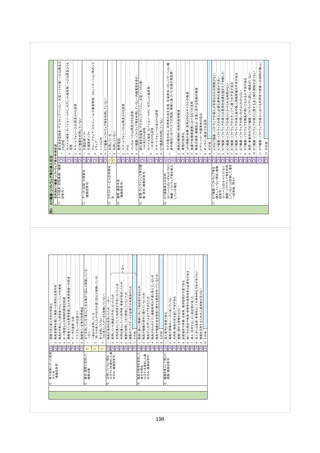

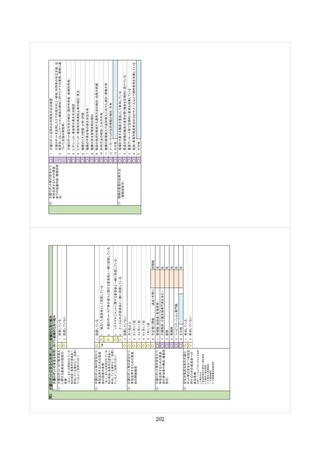

ムーズに導入できた。

・ 介護業務支援機器は、紙ベースからの切り替えとなり、ハードルが高くて大変だった。

移行に3カ月ぐらいを要した。その期間中、勉強会を3~4回開催した。講師は、ベ

ンダーの関係者が担当したり、内容を理解した施設職員が担当したりした。現在は、

LIFEとの連携なども慣れれば難しいことはなく、スムーズに進んでいると思う。

・ ICT 機器全般については、常勤する理学療法士が使い方などの相談役になって職員を

サポートしている。

施設・事

・ 移乗支援機器は操作時間に時間がかかる。当初、現場の職員の中には、二人で抱えた

業所I

ほうが早いという考えの職員も少なくなく、時間を気にして「忙しいから時間がない」

と否定的な職員もいた。だが、実際使ってみたり、周りの職員が使っているのを見て

考え方が変わったように思う。使う目的を「利用者の不安が減る」

「職員の腰痛が減る」

などと明確にした上で、有効性を経験することで、職員みんなが使うようになった。

・ 新しく導入した機器について、職員の声をアンケートで聞いて、うまく使っている職

員の声を共有したりした。

・ 機器担当の職員やリハビリ職員などが、ケアプラン会議で機器利用について検討した。

・ 現在も新しい機器を入れた際には、研修を開催している。新しく導入するものについ

て年配の方は不得意・苦手意識がある。導入後はまず現場のリーダークラスの職員が

中心となってメーカーからの説明を受け、リーダークラスが教えられるようになった

ら、職員同士のサポートで現場に伝えていく、という体制をとっている。

・ 物品管理委員会を定期的に(ほぼ毎月)開催しており、現場の課題があがってきて、

その中で職員から機器の要望があれば検討を行う。その委員会で何を購入するか確認

しながら機器の決定を行っている。

・ 利用者への適応等は、ある程度仮説があるが、具体的にはケアプラン会議で使い方等

を検討し、ケアプランの中に各種機器の使用について位置づけている。

・ ヒヤリハットは、利用者の情報とともに介護業務支援機器を通じて共有している。件

数は少ないが、時々間違った使い方によるヒヤリハットが報告された際には、介護業

務支援機器上で共有して使い方を見直している。例えば、使い方が良くなかったり、

確認が間違っていたりしたヒヤリハットであった。

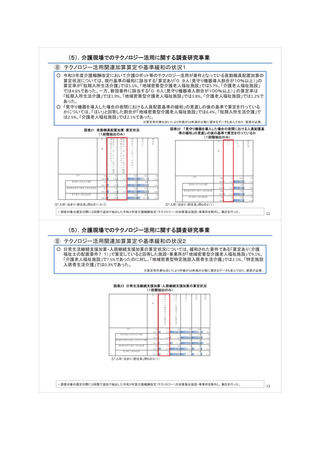

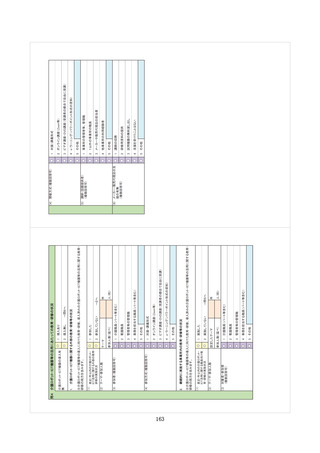

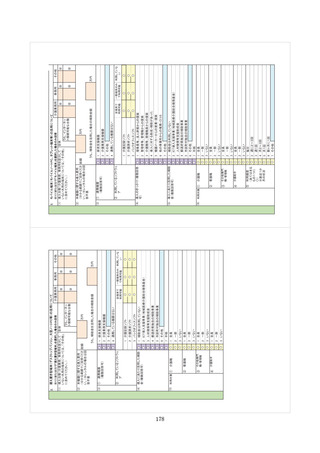

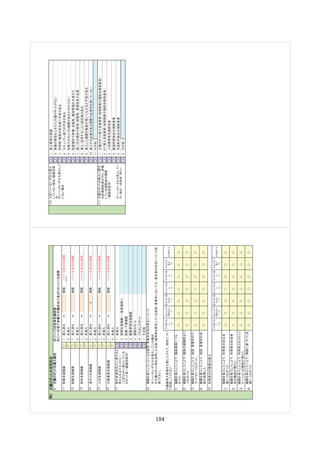

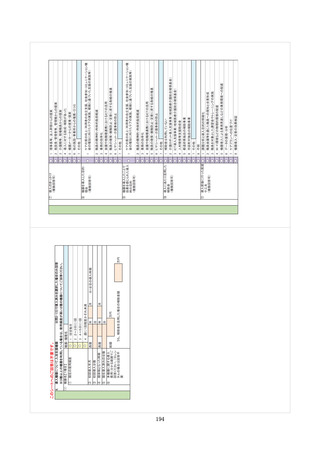

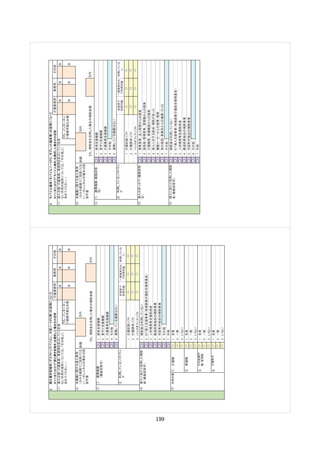

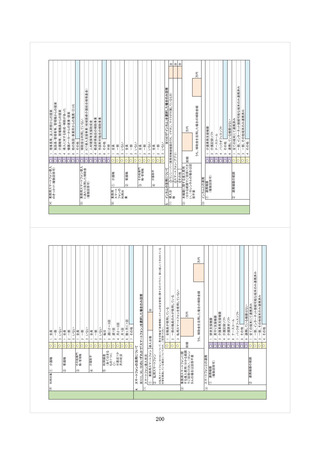

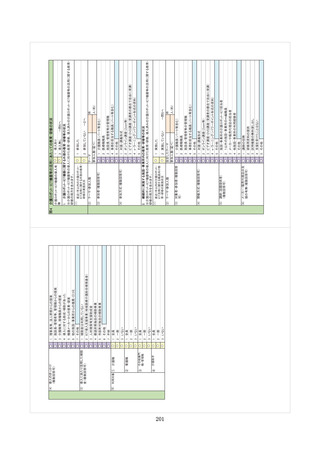

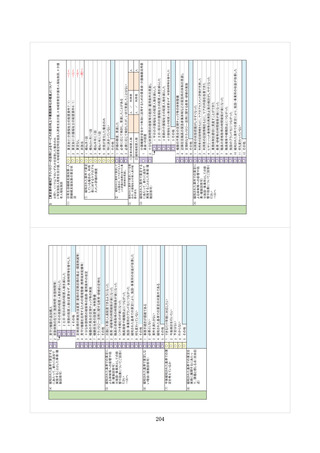

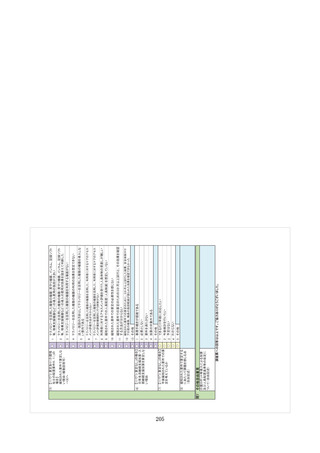

5)介護現場のテクノロジーの今後の利用意向

調査対象

ヒアリング結果

施設・事

・ 見守り機器は、増やしていきたいと考えているが、複数年度にわたっての計画になる。

業所G

・ 今ある機器を有効に活用しながら福祉機器展やフォーラムなどに積極的に参加しなが

ら、施設にとって何が有効か、利用者の生活のなかで有効なもの、職員の負担軽減に

つながるものを、費用対効果等をふまえ検討し、事業計画に入れている。都道府県の

補助金も活用したいが、申請が多くて希望するだけの補助金が採択されない。

・ 居室内にはカメラを設置していない。様子がわからない中での情報収集には限度があ

るところもあり、今後の課題である。

148