よむ、つかう、まなぶ。

資料3 社会保障① (53 ページ)

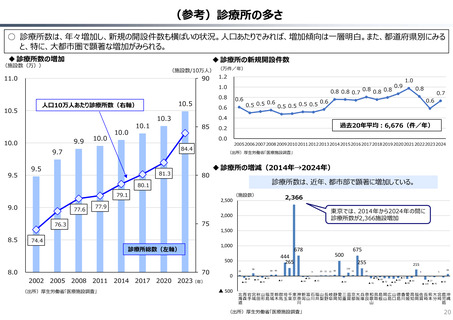

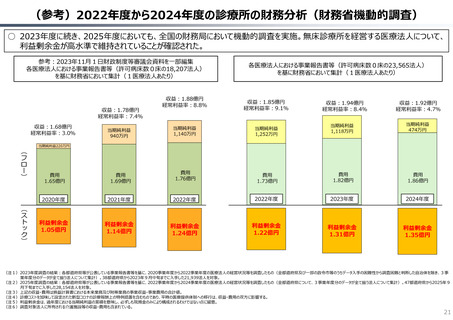

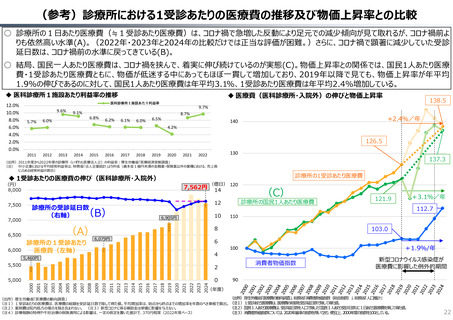

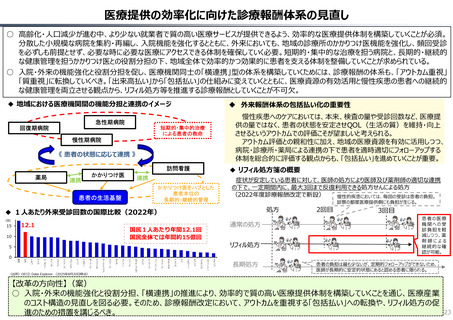

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20251105zaiseia.html |

| 出典情報 | 財政制度分科会(11/5)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

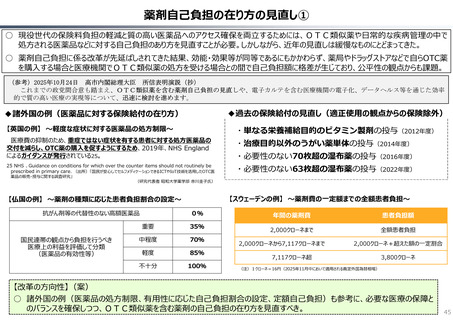

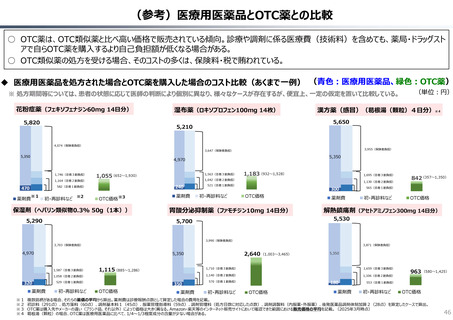

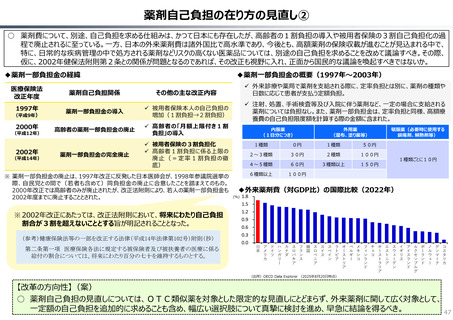

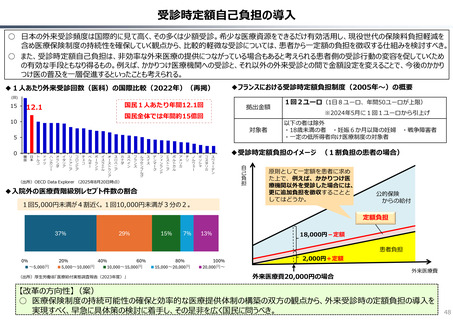

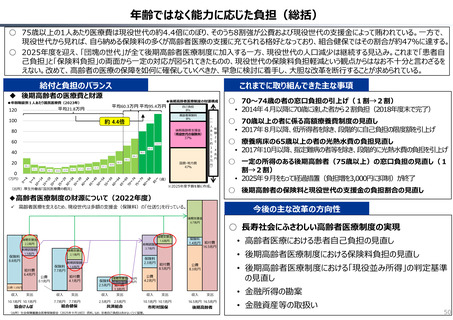

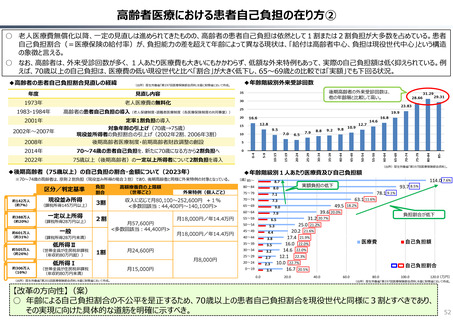

高齢者医療における患者自己負担の在り方②

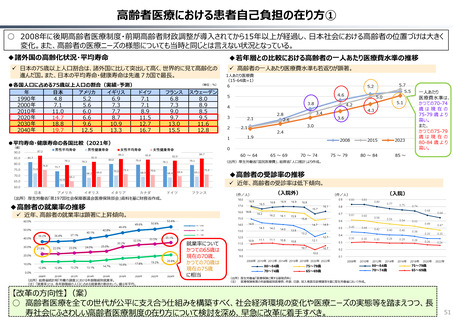

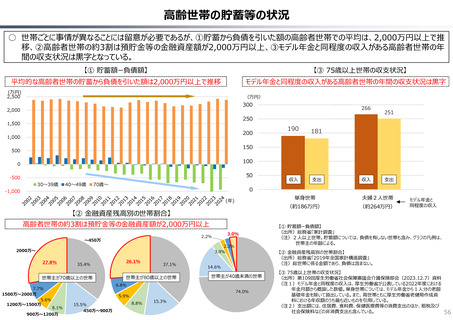

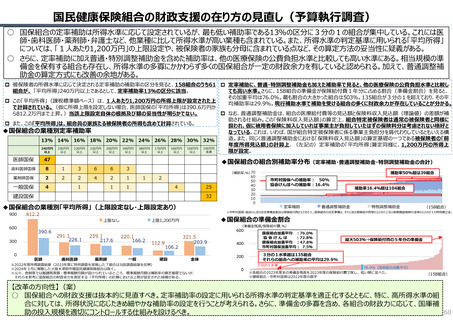

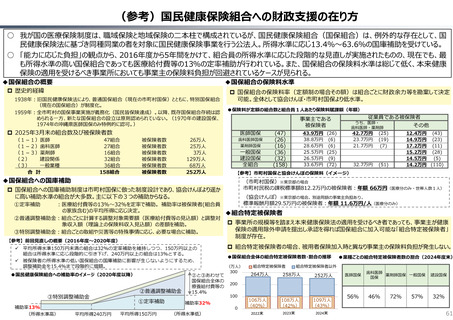

○ 老人医療費無償化以降、一定の見直しは進められてきたものの、高齢者の患者自己負担は依然として1割または2割負担が大多数を占めている。患者

自己負担割合(=医療保険の給付率)が、負担能力の差を超えて年齢によって異なる現状は、「給付は高齢者中心、負担は現役世代中心」という構造

の象徴と言える。

○ なお、高齢者は、外来受診回数が多く、1人あたり医療費も大きいにもかかわらず、低額な外来特例もあって、実際の自己負担額は低く抑えられている。例

えば、70歳以上の自己負担は、医療費の低い現役世代と比べ「割合」が大きく低下し、65~69歳との比較では「実額」でも下回る状況。

高齢者の患者自己負担の導入(老人保健制度・退職者医療制度(各医療保険制度の共同事業))

25

2001年

20

2008年

定率1割負担の導入

対象年齢の引上げ(70歳→75歳)

現役並所得者の負担割合の引上げ(2002年2割、2006年3割)

後期高齢者医療制度・前期高齢者財政調整の創設

2014年

70~74歳の患者自己負担を、新たに70歳になる方から2割負担へ

0

2022年

75歳以上(後期高齢者)の一定以上所得者について2割負担を導入

区分/判定基準

約142万人

(約7%)

約388万人

(約20%)

約601万人

(約31%)

約505万人

(約26%)

約306万人

(16%)

現役並み所得

(課税所得145万円以上)

一定以上所得

(課税所得28万円以上)

3割

2割

一般

(課税所得28万円未満)

低所得Ⅱ

(世帯全員が住民税非課税

(年収約80万円超))

外来特例(個人ごと)

収入に応じて月80,100~252,600円 +1%

<多数回該当:44,400円~140,100円>

月57,600円

<多数回該当:44,400円>

16.6

12.8

15

9.5

10

低所得Ⅰ

(世帯全員が住民税非課税

(年収約80万円未満)

月18,000円/年14.4万円

(歳)85~

8.7

80~84

8.0

75~79

7.1

70~74

7.3

65~69

9.0

60~64

7.9

(出所)厚生労働省「第201回医療保険部会資料」を基に財務省において作成。

8.8

9.2

9.8

10.9

16.8

月18,000円/年14.4万円

85-

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

25-29

63.1 11.6%

78.1 9.1%

49.5 18.2%

39.6 20.0%

45~49

40~44

25~29

20~24

0~19

0.0

20.0

40.0

93.7 8.5%

114.0 7.6%

負担割合が低下

6.5

30~34

月8,000円

実額負担の低下

31.2 20.7%

25.0 21.2%

5.3

20.2 21.6%

4.4

17.4 21.9%

3.8

16.0 22.0%

3.5

14.6 22.0%

3.2

12.1 22.3%

2.7

22.7%

10.0

2.3

16.7

20.5%

3.4

55~59

50~54

月24,600円

月15,000円

6.5

7.9

14.6

5

35~39

1割

7.0

12.7

◆年齢階級別1人あたり医療費及び自己負担額

※70~74歳の高齢者は、原則2割負担(現役並み所得の場合3割)であり、後期高齢者と同様に外来特例の対象となっている。

高額療養費の上限額

(世帯ごと)

29.31

(出所)厚生労働省「第197回医療保険部会資料」。

◆後期高齢者(75歳以上)の自己負担の割合・金額について(2023年)

負担

割合

31.29

23.83

10-15

2002年~2007年

28.66

19.9

40-44

1983・1984年

35-39

老人医療費の無料化

30-34

1973年

30

後期高齢者の外来受診回数は、

他の年齢層と比較して高い。

20-24

35

15-19

見直し内容

0-4

年度

◆年齢階級別外来受診回数

(出所)厚生労働省「第197回医療保険部会資料」を基に財務省において作成。

5-9

◆高齢者の患者自己負担割合見直しの経緯

医療費

自己負担額

自己負担割合

60.0

80.0

100.0

120.0(万円)

(出所)厚生労働省「第197回医療保険部会資料」を基に財務省において作成。

【改革の方向性】(案)

○ 年齢による自己負担割合の不公平を是正するため、70歳以上の患者自己負担割合を現役世代と同様に3割とすべきであり、

その実現に向けた具体的な道筋を明確に示すべき。

52

○ 老人医療費無償化以降、一定の見直しは進められてきたものの、高齢者の患者自己負担は依然として1割または2割負担が大多数を占めている。患者

自己負担割合(=医療保険の給付率)が、負担能力の差を超えて年齢によって異なる現状は、「給付は高齢者中心、負担は現役世代中心」という構造

の象徴と言える。

○ なお、高齢者は、外来受診回数が多く、1人あたり医療費も大きいにもかかわらず、低額な外来特例もあって、実際の自己負担額は低く抑えられている。例

えば、70歳以上の自己負担は、医療費の低い現役世代と比べ「割合」が大きく低下し、65~69歳との比較では「実額」でも下回る状況。

高齢者の患者自己負担の導入(老人保健制度・退職者医療制度(各医療保険制度の共同事業))

25

2001年

20

2008年

定率1割負担の導入

対象年齢の引上げ(70歳→75歳)

現役並所得者の負担割合の引上げ(2002年2割、2006年3割)

後期高齢者医療制度・前期高齢者財政調整の創設

2014年

70~74歳の患者自己負担を、新たに70歳になる方から2割負担へ

0

2022年

75歳以上(後期高齢者)の一定以上所得者について2割負担を導入

区分/判定基準

約142万人

(約7%)

約388万人

(約20%)

約601万人

(約31%)

約505万人

(約26%)

約306万人

(16%)

現役並み所得

(課税所得145万円以上)

一定以上所得

(課税所得28万円以上)

3割

2割

一般

(課税所得28万円未満)

低所得Ⅱ

(世帯全員が住民税非課税

(年収約80万円超))

外来特例(個人ごと)

収入に応じて月80,100~252,600円 +1%

<多数回該当:44,400円~140,100円>

月57,600円

<多数回該当:44,400円>

16.6

12.8

15

9.5

10

低所得Ⅰ

(世帯全員が住民税非課税

(年収約80万円未満)

月18,000円/年14.4万円

(歳)85~

8.7

80~84

8.0

75~79

7.1

70~74

7.3

65~69

9.0

60~64

7.9

(出所)厚生労働省「第201回医療保険部会資料」を基に財務省において作成。

8.8

9.2

9.8

10.9

16.8

月18,000円/年14.4万円

85-

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

25-29

63.1 11.6%

78.1 9.1%

49.5 18.2%

39.6 20.0%

45~49

40~44

25~29

20~24

0~19

0.0

20.0

40.0

93.7 8.5%

114.0 7.6%

負担割合が低下

6.5

30~34

月8,000円

実額負担の低下

31.2 20.7%

25.0 21.2%

5.3

20.2 21.6%

4.4

17.4 21.9%

3.8

16.0 22.0%

3.5

14.6 22.0%

3.2

12.1 22.3%

2.7

22.7%

10.0

2.3

16.7

20.5%

3.4

55~59

50~54

月24,600円

月15,000円

6.5

7.9

14.6

5

35~39

1割

7.0

12.7

◆年齢階級別1人あたり医療費及び自己負担額

※70~74歳の高齢者は、原則2割負担(現役並み所得の場合3割)であり、後期高齢者と同様に外来特例の対象となっている。

高額療養費の上限額

(世帯ごと)

29.31

(出所)厚生労働省「第197回医療保険部会資料」。

◆後期高齢者(75歳以上)の自己負担の割合・金額について(2023年)

負担

割合

31.29

23.83

10-15

2002年~2007年

28.66

19.9

40-44

1983・1984年

35-39

老人医療費の無料化

30-34

1973年

30

後期高齢者の外来受診回数は、

他の年齢層と比較して高い。

20-24

35

15-19

見直し内容

0-4

年度

◆年齢階級別外来受診回数

(出所)厚生労働省「第197回医療保険部会資料」を基に財務省において作成。

5-9

◆高齢者の患者自己負担割合見直しの経緯

医療費

自己負担額

自己負担割合

60.0

80.0

100.0

120.0(万円)

(出所)厚生労働省「第197回医療保険部会資料」を基に財務省において作成。

【改革の方向性】(案)

○ 年齢による自己負担割合の不公平を是正するため、70歳以上の患者自己負担割合を現役世代と同様に3割とすべきであり、

その実現に向けた具体的な道筋を明確に示すべき。

52