よむ、つかう、まなぶ。

資料3 社会保障① (30 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20251105zaiseia.html |

| 出典情報 | 財政制度分科会(11/5)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

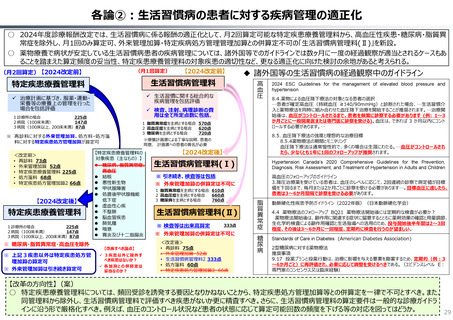

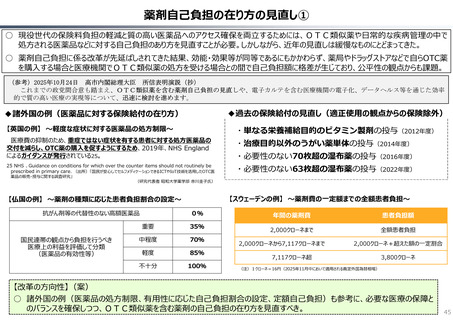

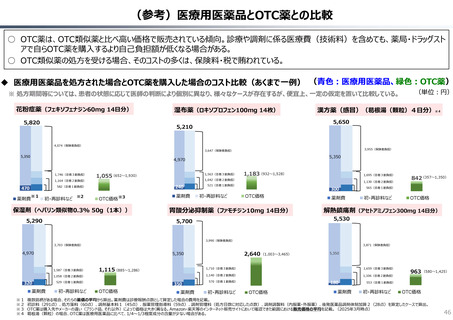

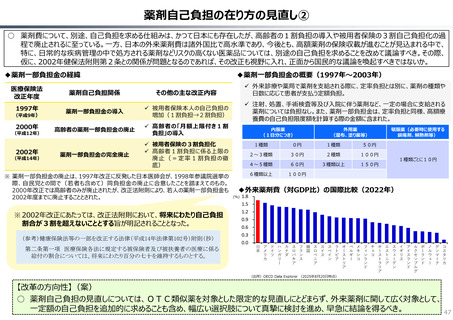

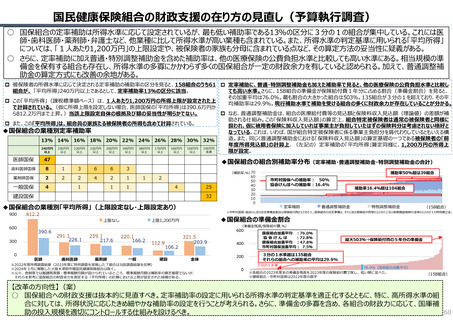

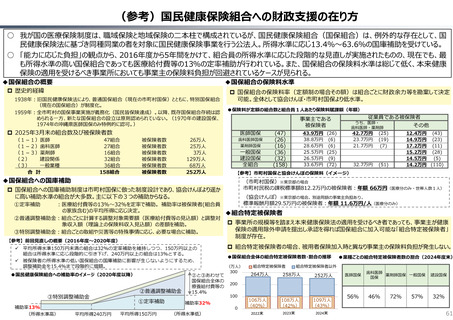

各論②:生活習慣病の患者に対する疾病管理の適正化

○ 2024年度診療報酬改定では、生活習慣病に係る報酬の適正化として、月2回算定可能な特定疾患療養管理料から、高血圧性疾患・糖尿病・脂質異

常症を除外し、月1回のみ算定可、外来管理加算・特定疾病処方管理管理加算との併算定不可の「生活習慣病管理料(Ⅱ)」を新設。

○ 薬物療養で病状が安定している生活習慣病患者の疾病管理については、諸外国等でのガイドラインでは数ヶ月に一度の経過観察が適当とされるケースもあ

ることを踏まえた算定頻度の妥当性、特定疾患療養管理料の対象疾患の適切性など、更なる適正化に向けた検討の余地があると考えられる。

(月1回算定)

(月2回算定) 【2024改定前】

【2024改定前】

特定疾患療養管理料

生活習慣病管理料

治療計画に基づき、服薬・運動・

栄養等の療養上の管理を行った

場合を包括評価

生活習慣に関する総合的な

疾病管理を包括評価

※ 再診料に対する外来管理加算、処方料・処方箋

料に対する特定疾患処方管理加算が算定可

【2024改定後】

特定疾患療養管理料

1診療所の場合

225点

2病院(100床未満)

147点

3病院(100床以上、200床未満)87点

※ 糖尿病・脂質異常症・高血圧を除外

※ 上記3疾患以外は特定疾患処方管

理加算の算定可

※ 外来管理加算は引き続き算定可

高

血

圧

検査、注射、病理診断の費

用は全て所定点数に包括。

1診療所の場合

225点

2病院(100床未満)

147点

3病院(100床以上、200床未満)87点

<改定前>

• 再診料 73点

• 外来管理加算 52点

• 特定疾患療養管理料 225点

• 処方箋料 68点

• 特定疾患処方管理加算2 66点

◆ 諸外国等の生活習慣病の経過観察中のガイドライン

1 脂質異常症を主病とする場合 570点

2 高血圧症を主病とする場合

620点

3 糖尿病を主病とする場合

720点

【改善すべき論点】

3疾患以外に除外す

べき疾患はないか?

各 加 算 と の 併算 定 は

妥当なのか?

8.4.薬物による血圧降下療法の対象となる患者の選択

…患者が確定高血圧(持続血圧 ≧140/90mmHg)と診断された場合、…生活習慣介

入と薬物療法を同時に組み合わせた血圧降下治療を開始することが推奨されます。…治療開

始後は、血圧がコントロールされるまで、患者を頻繁に診察する必要があります (例: 1~3

か月ごとに一般開業医または専門医に診察を受ける)。血圧は、できれば 3 か月以内にコント

ロールする必要があります。…

8.5. 血圧降下療法の強度と理想的な治療目標

8.5.4薬物療法の期間とモニタリング

血圧降下療法は通常慢性的で、多くの場合は生涯にわたる。…血圧がコントロールされ

たら、少なくとも1年に1回のフォローアップが推奨されます。

※療養計画書による丁寧な説明、患者の

同意、 計画書への患者の署名が必要

【特定疾患療養管理料の

対象疾患(主なもの)】

糖尿病、脂質異常症、

高血圧

結核

悪性新生物

甲状腺障害

処置後甲状腺機能

低下症

虚血性心疾

不整脈

脳血管疾患

肺気腫

喘息

胃炎及び十二指腸炎

2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and

hypertension

【2024改定後】

生活習慣病管理料(Ⅰ)

Hypertension Canada’s 2020 Comprehensive Guidelines for the Prevention,

Diagnosis, Risk Assessment, and Treatment of Hypertension in Adults and Children

※ 引き続き、検査等は包括

※ 外来管理加算の併算定は不可に

高血圧のフォローアップのガイドライン

3.降圧治療薬を受けている患者は、血圧のレベルに応じて、2回連続の診察で測定値が目標

値を下回るまで、毎月または2か月ごとに診察を受ける必要があります…。目標血圧に達したら、

患者は3~6か月間隔で診察を受ける必要があります。

1 脂質異常症を主病とする場合 610点

2 高血圧症を主病とする場合

660点

3 糖尿病を主病とする場合

760点

生活習慣病管理料(Ⅱ)

※ 検査等は出来高算定

333点

※ 外来管理加算の併算定は不可に

<改定後>

• 再診料 75点

• 外来管理加算 52点

• 生活習慣病管理料2 333点

• 処方箋料 60点

• 特定疾患処方管理加算2 66点

脂

質

異

常

症

糖

尿

病

動脈硬化性疾患予防ガイドライン(2022年版)(日本動脈硬化学会)

4.4 薬物療法のフォローアップ BQ21 薬物療法開始後には定期的な検査が必要か?

薬物療法開始後は、副作用に関連する症状に留意するとともに薬剤効果の確認と用量調節、

生化学的検査による副作用確認と生活指導への活用のため、投与開始後半年間は2~3回

程度、その後は3~6か月に一回程度、定期的に検査を行うのが望ましい。

Standards of Care in Diabetes (American Diabetes Association)

2型糖尿病に対する薬物療法

推奨事項

9.17 投薬プランと投薬行動は、治療に影響を与える要素を勘案するため、定期的(例:3

~6か月ごと)に再評価され、必要に応じて調整を受けるべきである。(エビデンスレベル E:

専門家のコンセンサス又は臨床経験)

【改革の方向性】(案)

○ 特定疾患療養管理料については、頻回受診を誘発する要因となりかねないことから、特定疾患処方管理加算等との併算定を一律で不可とすべき。また、

同管理料から除外し、生活習慣病管理料で評価すべき疾患がないか更に精査すべき。さらに、生活習慣病管理料の算定要件は一般的な診療ガイドラ

インに沿う形で厳格化すべき。例えば、血圧のコントロール状況など患者の状態に応じて算定可能回数の頻度を下げる等の対応を図ってはどうか。

29

○ 2024年度診療報酬改定では、生活習慣病に係る報酬の適正化として、月2回算定可能な特定疾患療養管理料から、高血圧性疾患・糖尿病・脂質異

常症を除外し、月1回のみ算定可、外来管理加算・特定疾病処方管理管理加算との併算定不可の「生活習慣病管理料(Ⅱ)」を新設。

○ 薬物療養で病状が安定している生活習慣病患者の疾病管理については、諸外国等でのガイドラインでは数ヶ月に一度の経過観察が適当とされるケースもあ

ることを踏まえた算定頻度の妥当性、特定疾患療養管理料の対象疾患の適切性など、更なる適正化に向けた検討の余地があると考えられる。

(月1回算定)

(月2回算定) 【2024改定前】

【2024改定前】

特定疾患療養管理料

生活習慣病管理料

治療計画に基づき、服薬・運動・

栄養等の療養上の管理を行った

場合を包括評価

生活習慣に関する総合的な

疾病管理を包括評価

※ 再診料に対する外来管理加算、処方料・処方箋

料に対する特定疾患処方管理加算が算定可

【2024改定後】

特定疾患療養管理料

1診療所の場合

225点

2病院(100床未満)

147点

3病院(100床以上、200床未満)87点

※ 糖尿病・脂質異常症・高血圧を除外

※ 上記3疾患以外は特定疾患処方管

理加算の算定可

※ 外来管理加算は引き続き算定可

高

血

圧

検査、注射、病理診断の費

用は全て所定点数に包括。

1診療所の場合

225点

2病院(100床未満)

147点

3病院(100床以上、200床未満)87点

<改定前>

• 再診料 73点

• 外来管理加算 52点

• 特定疾患療養管理料 225点

• 処方箋料 68点

• 特定疾患処方管理加算2 66点

◆ 諸外国等の生活習慣病の経過観察中のガイドライン

1 脂質異常症を主病とする場合 570点

2 高血圧症を主病とする場合

620点

3 糖尿病を主病とする場合

720点

【改善すべき論点】

3疾患以外に除外す

べき疾患はないか?

各 加 算 と の 併算 定 は

妥当なのか?

8.4.薬物による血圧降下療法の対象となる患者の選択

…患者が確定高血圧(持続血圧 ≧140/90mmHg)と診断された場合、…生活習慣介

入と薬物療法を同時に組み合わせた血圧降下治療を開始することが推奨されます。…治療開

始後は、血圧がコントロールされるまで、患者を頻繁に診察する必要があります (例: 1~3

か月ごとに一般開業医または専門医に診察を受ける)。血圧は、できれば 3 か月以内にコント

ロールする必要があります。…

8.5. 血圧降下療法の強度と理想的な治療目標

8.5.4薬物療法の期間とモニタリング

血圧降下療法は通常慢性的で、多くの場合は生涯にわたる。…血圧がコントロールされ

たら、少なくとも1年に1回のフォローアップが推奨されます。

※療養計画書による丁寧な説明、患者の

同意、 計画書への患者の署名が必要

【特定疾患療養管理料の

対象疾患(主なもの)】

糖尿病、脂質異常症、

高血圧

結核

悪性新生物

甲状腺障害

処置後甲状腺機能

低下症

虚血性心疾

不整脈

脳血管疾患

肺気腫

喘息

胃炎及び十二指腸炎

2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and

hypertension

【2024改定後】

生活習慣病管理料(Ⅰ)

Hypertension Canada’s 2020 Comprehensive Guidelines for the Prevention,

Diagnosis, Risk Assessment, and Treatment of Hypertension in Adults and Children

※ 引き続き、検査等は包括

※ 外来管理加算の併算定は不可に

高血圧のフォローアップのガイドライン

3.降圧治療薬を受けている患者は、血圧のレベルに応じて、2回連続の診察で測定値が目標

値を下回るまで、毎月または2か月ごとに診察を受ける必要があります…。目標血圧に達したら、

患者は3~6か月間隔で診察を受ける必要があります。

1 脂質異常症を主病とする場合 610点

2 高血圧症を主病とする場合

660点

3 糖尿病を主病とする場合

760点

生活習慣病管理料(Ⅱ)

※ 検査等は出来高算定

333点

※ 外来管理加算の併算定は不可に

<改定後>

• 再診料 75点

• 外来管理加算 52点

• 生活習慣病管理料2 333点

• 処方箋料 60点

• 特定疾患処方管理加算2 66点

脂

質

異

常

症

糖

尿

病

動脈硬化性疾患予防ガイドライン(2022年版)(日本動脈硬化学会)

4.4 薬物療法のフォローアップ BQ21 薬物療法開始後には定期的な検査が必要か?

薬物療法開始後は、副作用に関連する症状に留意するとともに薬剤効果の確認と用量調節、

生化学的検査による副作用確認と生活指導への活用のため、投与開始後半年間は2~3回

程度、その後は3~6か月に一回程度、定期的に検査を行うのが望ましい。

Standards of Care in Diabetes (American Diabetes Association)

2型糖尿病に対する薬物療法

推奨事項

9.17 投薬プランと投薬行動は、治療に影響を与える要素を勘案するため、定期的(例:3

~6か月ごと)に再評価され、必要に応じて調整を受けるべきである。(エビデンスレベル E:

専門家のコンセンサス又は臨床経験)

【改革の方向性】(案)

○ 特定疾患療養管理料については、頻回受診を誘発する要因となりかねないことから、特定疾患処方管理加算等との併算定を一律で不可とすべき。また、

同管理料から除外し、生活習慣病管理料で評価すべき疾患がないか更に精査すべき。さらに、生活習慣病管理料の算定要件は一般的な診療ガイドラ

インに沿う形で厳格化すべき。例えば、血圧のコントロール状況など患者の状態に応じて算定可能回数の頻度を下げる等の対応を図ってはどうか。

29