よむ、つかう、まなぶ。

資料3 社会保障① (29 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20251105zaiseia.html |

| 出典情報 | 財政制度分科会(11/5)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

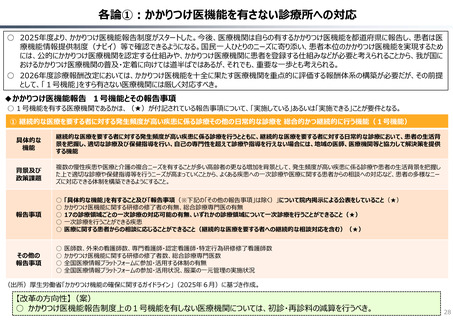

各論①:かかりつけ医機能を有さない診療所への対応

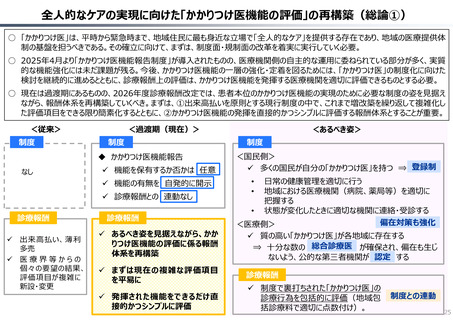

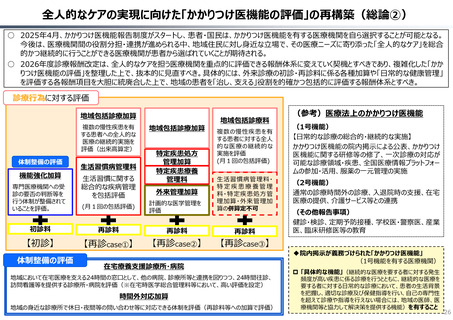

○ 2025年度より、かかりつけ医機能報告制度がスタートした。今後、医療機関は自らの有するかかりつけ医機能を都道府県に報告し、患者は医

療機能情報提供制度(ナビイ)等で確認できるようになる。国民一人ひとりのニーズに寄り添い、患者本位のかかりつけ医機能を実現するため

には、公的にかかりつけ医療機関を認定する仕組みや、かかりつけ医療機関に患者を登録する仕組みなどが必要と考えられることから、我が国に

おけるかかりつけ医療機関の普及・定着に向けては道半ばではあるが、それでも、重要な一歩とも考えられる。

○ 2026年度診療報酬改定においては、かかりつけ医機能を十全に果たす医療機関を重点的に評価する報酬体系の構築が必要だが、その前提

として、「1号機能」をすら有さない医療機関には厳しく対応すべき。

◆かかりつけ医機能報告 1号機能とその報告事項

○ 1号機能を有する医療機関であるかは、(★)が付記されている報告事項について、「実施している」あるいは「実施できる」ことが要件となる。

① 継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を 総合的かつ継続的に行う機能(1号機能)

具体的な

機能

継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療を行うとともに、継続的な医療を要する者に対する日常的な診療において、患者の生活背

景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提供

する機能

背景及び

政策課題

複数の慢性疾患や医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者の更なる増加を背景として、発生頻度が高い疾患に係る診療や患者の生活背景を把握し

た上で適切な診療や保健指導等を行うニーズが高まっていくことから、よくある疾患への一次診療や医療に関する患者からの相談への対応など、患者の多様なニー

ズに対応できる体制を構築できるようにすること。

報告事項

○ 「具体的な機能」を有すること及び「報告事項(※下記の「その他の報告事項」は除く)」について院内掲示による公表をしていること(★)

○ かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無、総合診療専門医の有無

○ 17の診療領域ごとの一次診療の対応可能の有無、いずれかの診療領域について一次診療を行うことができること(★)

○ 一次診療を行うことができる疾患

○ 医療に関する患者からの相談に応じることができること(継続的な医療を要する者への継続的な相談対応を含む)(★)

その他の

報告事項

○ 医師数、外来の看護師数、専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了看護師数

○ かかりつけ医機能に関する研修の修了者数、総合診療専門医数

○ 全国医療情報プラットフォームに参加・活用する体制の有無

○ 全国医療情報プラットフォームの参加・活用状況、服薬の一元管理の実施状況

(出所)厚生労働省「かかりつけ機能の確保に関するガイドライン」(2025年6月)に基づき作成。

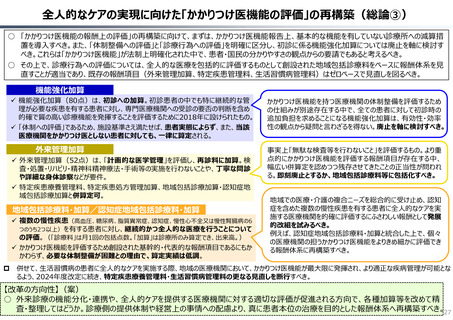

【改革の方向性】(案)

○ かかりつけ医機能報告制度上の1号機能を有しない医療機関については、初診・再診料の減算を行うべき。

28

○ 2025年度より、かかりつけ医機能報告制度がスタートした。今後、医療機関は自らの有するかかりつけ医機能を都道府県に報告し、患者は医

療機能情報提供制度(ナビイ)等で確認できるようになる。国民一人ひとりのニーズに寄り添い、患者本位のかかりつけ医機能を実現するため

には、公的にかかりつけ医療機関を認定する仕組みや、かかりつけ医療機関に患者を登録する仕組みなどが必要と考えられることから、我が国に

おけるかかりつけ医療機関の普及・定着に向けては道半ばではあるが、それでも、重要な一歩とも考えられる。

○ 2026年度診療報酬改定においては、かかりつけ医機能を十全に果たす医療機関を重点的に評価する報酬体系の構築が必要だが、その前提

として、「1号機能」をすら有さない医療機関には厳しく対応すべき。

◆かかりつけ医機能報告 1号機能とその報告事項

○ 1号機能を有する医療機関であるかは、(★)が付記されている報告事項について、「実施している」あるいは「実施できる」ことが要件となる。

① 継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を 総合的かつ継続的に行う機能(1号機能)

具体的な

機能

継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療を行うとともに、継続的な医療を要する者に対する日常的な診療において、患者の生活背

景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提供

する機能

背景及び

政策課題

複数の慢性疾患や医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者の更なる増加を背景として、発生頻度が高い疾患に係る診療や患者の生活背景を把握し

た上で適切な診療や保健指導等を行うニーズが高まっていくことから、よくある疾患への一次診療や医療に関する患者からの相談への対応など、患者の多様なニー

ズに対応できる体制を構築できるようにすること。

報告事項

○ 「具体的な機能」を有すること及び「報告事項(※下記の「その他の報告事項」は除く)」について院内掲示による公表をしていること(★)

○ かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無、総合診療専門医の有無

○ 17の診療領域ごとの一次診療の対応可能の有無、いずれかの診療領域について一次診療を行うことができること(★)

○ 一次診療を行うことができる疾患

○ 医療に関する患者からの相談に応じることができること(継続的な医療を要する者への継続的な相談対応を含む)(★)

その他の

報告事項

○ 医師数、外来の看護師数、専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了看護師数

○ かかりつけ医機能に関する研修の修了者数、総合診療専門医数

○ 全国医療情報プラットフォームに参加・活用する体制の有無

○ 全国医療情報プラットフォームの参加・活用状況、服薬の一元管理の実施状況

(出所)厚生労働省「かかりつけ機能の確保に関するガイドライン」(2025年6月)に基づき作成。

【改革の方向性】(案)

○ かかりつけ医機能報告制度上の1号機能を有しない医療機関については、初診・再診料の減算を行うべき。

28