よむ、つかう、まなぶ。

資料3 社会保障① (43 ページ)

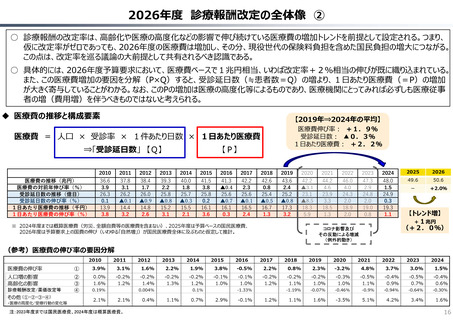

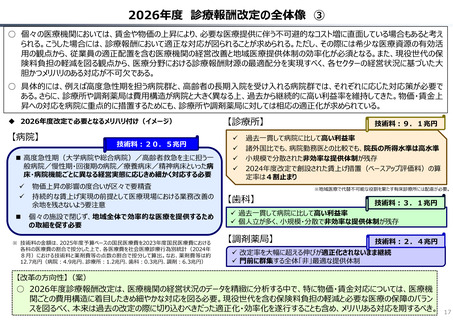

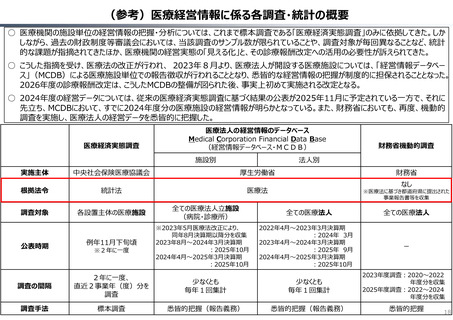

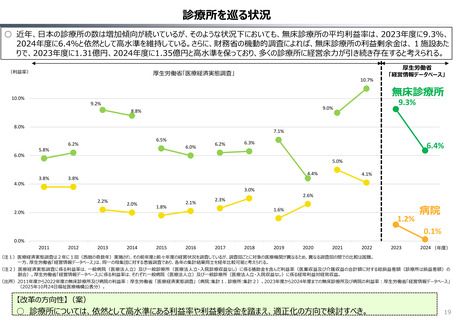

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20251105zaiseia.html |

| 出典情報 | 財政制度分科会(11/5)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

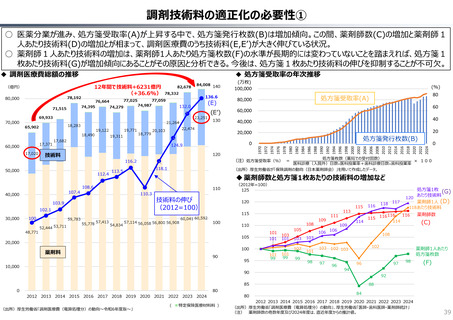

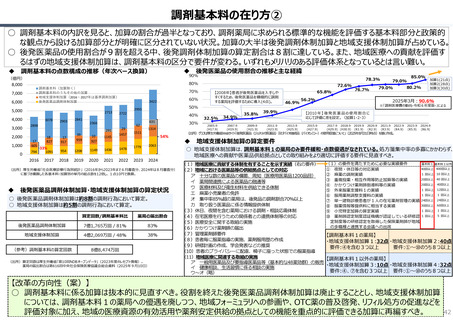

調剤基本料の在り方②

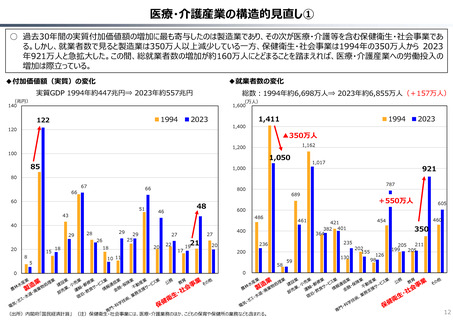

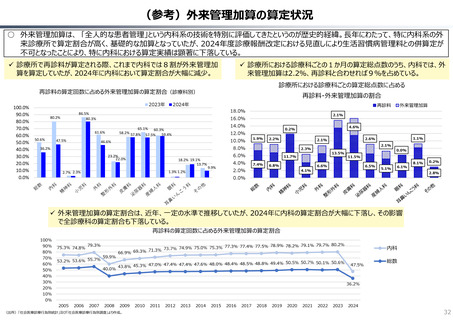

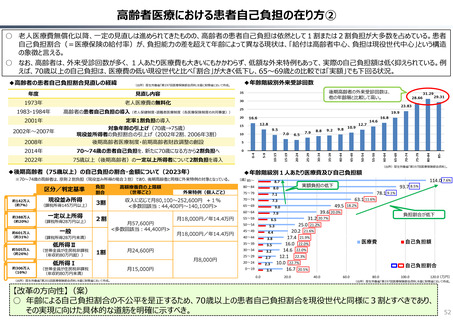

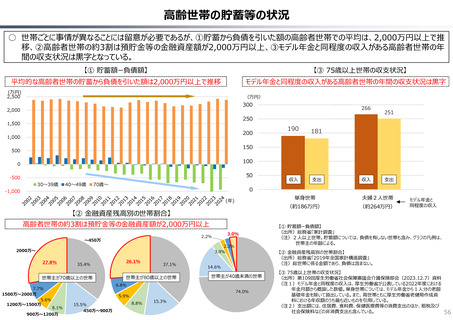

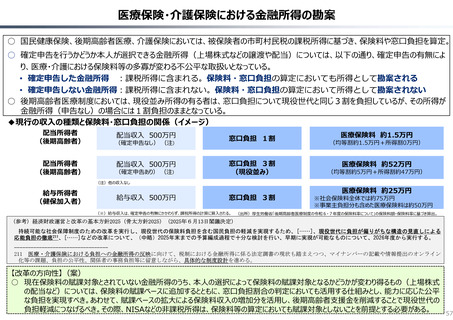

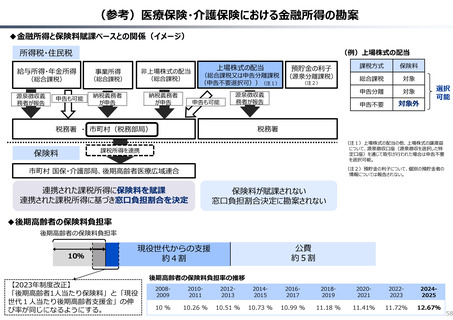

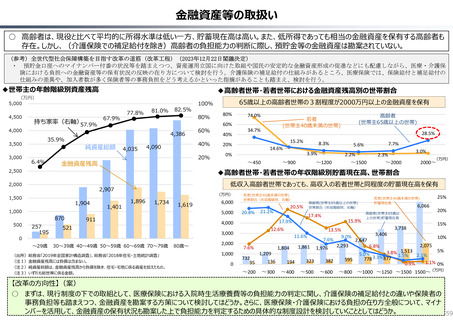

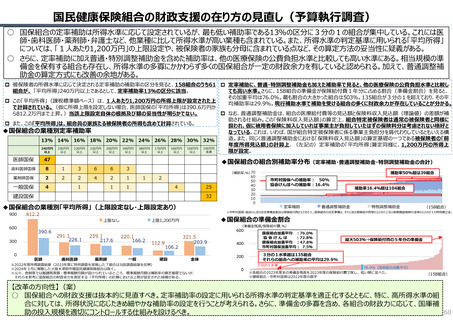

○ 調剤基本料の内訳を見ると、加算の割合が過半となっており、調剤薬局に求められる標準的な機能を評価する基本料部分と政策的

な観点から設ける加算部分とが明確に区分されていない状況。加算の大半は後発調剤体制加算と地域支援体制加算が占めている。

○ 後発医薬品の使用割合が9割を超える中、後発調剤体制加算の算定割合は8割に達している。また、地域医療への貢献を評価す

るはずの地域支援体制加算は、調剤基本料の区分で要件が変わる。いずれもメリハリのある評価体系となっているとは言い難い。

調剤基本料の点数構成の推移(年次ベース換算)

億

調剤基本料(加算除く)

調剤基本料のうちその他の加算

地域支援体制加算(2016・2017年は基準調剤加算)

後発医薬品調剤体制加算

7,000

6,000

5,000

2713

4,000

2,000

1,000

0

3078

2903

2898

17

605

794

2016

18

827

17

917

33%

2841

10

927

1145

60%

3422

2722

2366

291

39

959

70%

29

1457

1091

954

1208

1149

1436

1478

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2993

40%

62

1511

72.6%

【2008年】患者が後発医薬品を入手しや

すくするため、後発医薬品を積極的に調剤

する薬局を評価するために導入(4点)。

50%

631

30%

1314

54%

1779

2063

2023

2024

(出所)厚生労働省「社会医療診療行為別統計」(2016年から2023年まで6月審査分、2024年は8月審査分)

に基づき積算した各基本料・加算別の単月の総点数を12倍し、1点10円で換算。

78.3%

80%

8,000

3,000

後発医薬品の使用割合の推移と主な経緯

90%

(億円)

後発医薬品調剤体制加算・地域支援体制加算の算定状況

○ 後発医薬品調剤体制加算は約8割の調剤行為において算定。

○ 地域支援体制加算は約5割の調剤行為において算定。

算定回数/調剤基本料比

薬局の届出割合

後発医薬品調剤体制加算

7億1,765万回 / 81%

83%

地域支援体制加算

4億2,069万回 / 48%

38%

(参考)調剤基本料の算定回数

8億8,474万回

(出所)算定回数は厚生労働省「第10回NDBオープンデータ」(2023年度のレセプト情報)。

薬局の届出割合は第616回中央社会保険医療協議会総会資料(2025年9月10日)

32.5%

34.9%

2005.9

(H17.9)

2007.9

(H19.9)

35.8%

2009.9

(H21.9)

65.8%

46.9%

39.9%

2011.9

(H23.9)

76.7%

79.0%

80.2%

79.0%

56.2%

加算1(21点)

加算2(28点)

加算3(30点)

2025年3月:90.6%

※「調剤医療費の動向-令和6年度版-」による

【2010 年 】 後 発 医 薬 品 の 使 用 割 合 に

応じて評価に差を設定。(加算1・2・3)

2013.9

(H25.9)

2015.9

(H27.9)

2017.9 2018.9 2019.9

(H29.9) (H30.9) (R1.9)

2020.9

(R2.9)

2021.9

(R3.9)

2022.9

(R4.9)

(出所)グラフは厚生労働省Webサイト「後発医薬品(ジェネリック医薬品)及びバイオ後続品(バイオシミラー)の使用促進について」(2025年8月31日時点)を基に作成。

85.0%

2023.9

(R5.9)

2024.9

(R6.9)

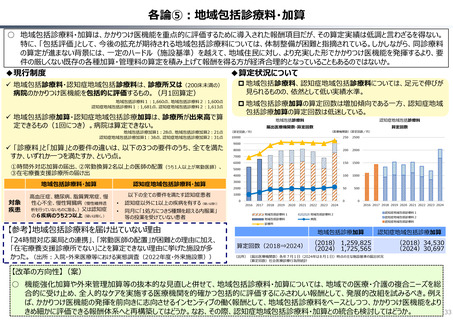

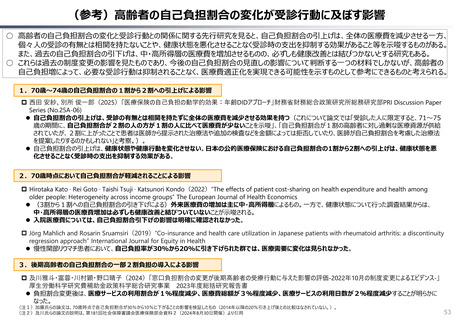

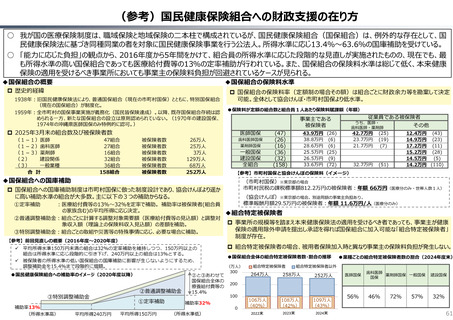

地域支援体制加算の算定要件

○ 地域支援体制加算は、調剤基本料1の薬局のみ要件緩和・点数優遇がなされている。処方箋集中率の多寡にかかわらず、

地域医療への貢献や医薬品供給拠点としての取り組みをより適切に評価する要件に見直すべき。

基本料1 基本料1以外

(1)の要件を満たすために必要な実績要件

(1)地域医療に貢献する体制を有することを示す実績(右の要件)

40回以上 400回以上

① 夜間・休日等の対応実績

(2)地域における医薬品等の供給拠点としての対応

1 回以上 10 回以上

② 麻薬の調剤実績

ア 十分な数の医薬品の備蓄、周知(医療用医薬品1200品目)

20回以上 40 回以上

③ 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績

イ 薬局間連携による医薬品の融通等

20回以上 40回以上

④ かかりつけ薬剤師指導料等の実績

ウ 医療材料及び衛生材料を供給できる体制

1 回以上 12回以上

⑤ 外来服薬支援料1の実績

エ 麻薬小売業者の免許

1 回以上 1 回以上

⑥ 服用薬剤調整支援料の実績

オ 集中率85%超の薬局は、後発品の調剤割合70%以上

⑦ 単一建物診療患者が1人の在宅薬剤管理の実績 24回以上 24回以上

カ 取り扱う医薬品に係る情報提供体制

30回以上 60回以上

⑧ 服薬情報等提供料に相当する実績

1 回以上 1 回以上

(3)休日、夜間を含む薬局における調剤・相談応需体制

⑨ 小児特定加算の算定実績

⑩ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認 1 回以上 5 回以上

(4)在宅医療を行うための関係者との連携体制等の対応

定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域

(5)医療安全に関する取組の実施

の多職種と連携する会議への出席

(6)かかりつけ薬剤師の届出

(7)管理薬剤師要件

【調剤基本料1の薬局】

(8)患者毎に服薬指導の実施、薬剤服用歴の作成

・地域支援体制加算1:32点 ・地域支援体制加算2:40点

(9)研修計画の作成、学会発表などの推奨

要件:④を含む3つ以上

要件:①~⑩のうち8つ以上

(10)患者のプライバシーに配慮、椅子に座った状態での服薬指導

(11)地域医療に関連する取組の実施

【調剤基本料1以外の薬局】

ア 一般用医薬品及び要指導医薬品等(基本的な48薬効群)の販売

・地域支援体制加算3:10点 ・地域支援体制加算4:32点

イ 健康相談、生活習慣に係る相談の実施

要件:④、⑦を含む3つ以上 要件:①~⑩のうち8つ以上

ウ~オ(略)

【改革の方向性(案)】

○ 調剤基本料に係る加算は抜本的に見直すべき。役割を終えた後発医薬品調剤体制加算は廃止することとし、地域支援体制加算

については、調剤基本料1の薬局への優遇を廃しつつ、地域フォーミュラリへの参画や、OTC薬の普及啓発、リフィル処方の促進などを

42

評価対象に加え、地域の医療資源の有効活用や薬剤安定供給の拠点としての機能を重点的に評価できる加算に再編すべき。

○ 調剤基本料の内訳を見ると、加算の割合が過半となっており、調剤薬局に求められる標準的な機能を評価する基本料部分と政策的

な観点から設ける加算部分とが明確に区分されていない状況。加算の大半は後発調剤体制加算と地域支援体制加算が占めている。

○ 後発医薬品の使用割合が9割を超える中、後発調剤体制加算の算定割合は8割に達している。また、地域医療への貢献を評価す

るはずの地域支援体制加算は、調剤基本料の区分で要件が変わる。いずれもメリハリのある評価体系となっているとは言い難い。

調剤基本料の点数構成の推移(年次ベース換算)

億

調剤基本料(加算除く)

調剤基本料のうちその他の加算

地域支援体制加算(2016・2017年は基準調剤加算)

後発医薬品調剤体制加算

7,000

6,000

5,000

2713

4,000

2,000

1,000

0

3078

2903

2898

17

605

794

2016

18

827

17

917

33%

2841

10

927

1145

60%

3422

2722

2366

291

39

959

70%

29

1457

1091

954

1208

1149

1436

1478

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2993

40%

62

1511

72.6%

【2008年】患者が後発医薬品を入手しや

すくするため、後発医薬品を積極的に調剤

する薬局を評価するために導入(4点)。

50%

631

30%

1314

54%

1779

2063

2023

2024

(出所)厚生労働省「社会医療診療行為別統計」(2016年から2023年まで6月審査分、2024年は8月審査分)

に基づき積算した各基本料・加算別の単月の総点数を12倍し、1点10円で換算。

78.3%

80%

8,000

3,000

後発医薬品の使用割合の推移と主な経緯

90%

(億円)

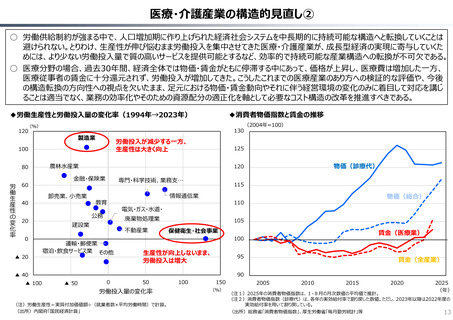

後発医薬品調剤体制加算・地域支援体制加算の算定状況

○ 後発医薬品調剤体制加算は約8割の調剤行為において算定。

○ 地域支援体制加算は約5割の調剤行為において算定。

算定回数/調剤基本料比

薬局の届出割合

後発医薬品調剤体制加算

7億1,765万回 / 81%

83%

地域支援体制加算

4億2,069万回 / 48%

38%

(参考)調剤基本料の算定回数

8億8,474万回

(出所)算定回数は厚生労働省「第10回NDBオープンデータ」(2023年度のレセプト情報)。

薬局の届出割合は第616回中央社会保険医療協議会総会資料(2025年9月10日)

32.5%

34.9%

2005.9

(H17.9)

2007.9

(H19.9)

35.8%

2009.9

(H21.9)

65.8%

46.9%

39.9%

2011.9

(H23.9)

76.7%

79.0%

80.2%

79.0%

56.2%

加算1(21点)

加算2(28点)

加算3(30点)

2025年3月:90.6%

※「調剤医療費の動向-令和6年度版-」による

【2010 年 】 後 発 医 薬 品 の 使 用 割 合 に

応じて評価に差を設定。(加算1・2・3)

2013.9

(H25.9)

2015.9

(H27.9)

2017.9 2018.9 2019.9

(H29.9) (H30.9) (R1.9)

2020.9

(R2.9)

2021.9

(R3.9)

2022.9

(R4.9)

(出所)グラフは厚生労働省Webサイト「後発医薬品(ジェネリック医薬品)及びバイオ後続品(バイオシミラー)の使用促進について」(2025年8月31日時点)を基に作成。

85.0%

2023.9

(R5.9)

2024.9

(R6.9)

地域支援体制加算の算定要件

○ 地域支援体制加算は、調剤基本料1の薬局のみ要件緩和・点数優遇がなされている。処方箋集中率の多寡にかかわらず、

地域医療への貢献や医薬品供給拠点としての取り組みをより適切に評価する要件に見直すべき。

基本料1 基本料1以外

(1)の要件を満たすために必要な実績要件

(1)地域医療に貢献する体制を有することを示す実績(右の要件)

40回以上 400回以上

① 夜間・休日等の対応実績

(2)地域における医薬品等の供給拠点としての対応

1 回以上 10 回以上

② 麻薬の調剤実績

ア 十分な数の医薬品の備蓄、周知(医療用医薬品1200品目)

20回以上 40 回以上

③ 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績

イ 薬局間連携による医薬品の融通等

20回以上 40回以上

④ かかりつけ薬剤師指導料等の実績

ウ 医療材料及び衛生材料を供給できる体制

1 回以上 12回以上

⑤ 外来服薬支援料1の実績

エ 麻薬小売業者の免許

1 回以上 1 回以上

⑥ 服用薬剤調整支援料の実績

オ 集中率85%超の薬局は、後発品の調剤割合70%以上

⑦ 単一建物診療患者が1人の在宅薬剤管理の実績 24回以上 24回以上

カ 取り扱う医薬品に係る情報提供体制

30回以上 60回以上

⑧ 服薬情報等提供料に相当する実績

1 回以上 1 回以上

(3)休日、夜間を含む薬局における調剤・相談応需体制

⑨ 小児特定加算の算定実績

⑩ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認 1 回以上 5 回以上

(4)在宅医療を行うための関係者との連携体制等の対応

定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域

(5)医療安全に関する取組の実施

の多職種と連携する会議への出席

(6)かかりつけ薬剤師の届出

(7)管理薬剤師要件

【調剤基本料1の薬局】

(8)患者毎に服薬指導の実施、薬剤服用歴の作成

・地域支援体制加算1:32点 ・地域支援体制加算2:40点

(9)研修計画の作成、学会発表などの推奨

要件:④を含む3つ以上

要件:①~⑩のうち8つ以上

(10)患者のプライバシーに配慮、椅子に座った状態での服薬指導

(11)地域医療に関連する取組の実施

【調剤基本料1以外の薬局】

ア 一般用医薬品及び要指導医薬品等(基本的な48薬効群)の販売

・地域支援体制加算3:10点 ・地域支援体制加算4:32点

イ 健康相談、生活習慣に係る相談の実施

要件:④、⑦を含む3つ以上 要件:①~⑩のうち8つ以上

ウ~オ(略)

【改革の方向性(案)】

○ 調剤基本料に係る加算は抜本的に見直すべき。役割を終えた後発医薬品調剤体制加算は廃止することとし、地域支援体制加算

については、調剤基本料1の薬局への優遇を廃しつつ、地域フォーミュラリへの参画や、OTC薬の普及啓発、リフィル処方の促進などを

42

評価対象に加え、地域の医療資源の有効活用や薬剤安定供給の拠点としての機能を重点的に評価できる加算に再編すべき。