よむ、つかう、まなぶ。

資料3 社会保障① (48 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20251105zaiseia.html |

| 出典情報 | 財政制度分科会(11/5)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

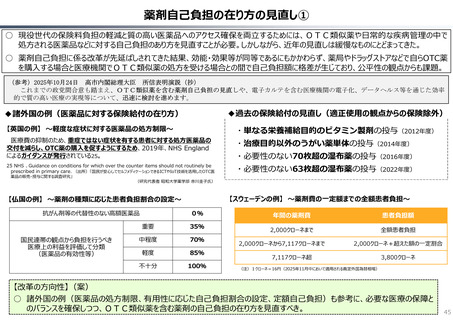

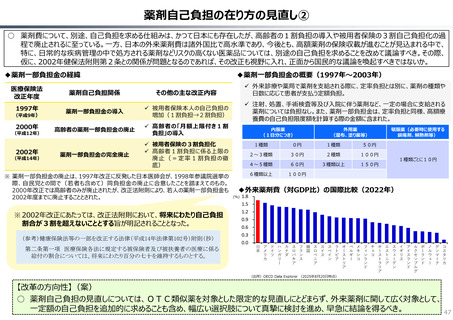

薬剤自己負担の在り方の見直し②

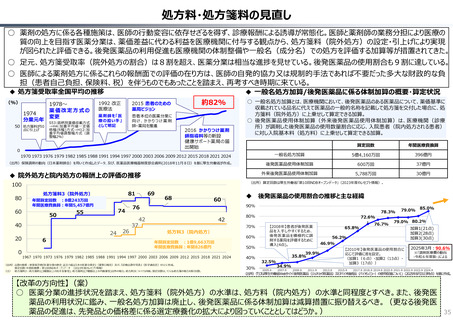

○ 薬剤費について、別途、自己負担を求める仕組みは、かつて日本にも存在したが、高齢者の1割負担の導入や被用者保険の3割自己負担化の過

程で廃止されるに至っている。一方、日本の外来薬剤費は諸外国比で高水準であり、今後とも、高額薬剤の保険収載が進むことが見込まれる中で、

特に、日常的な疾病管理の中で処方される薬剤などリスクの高くない医薬品については、別途の自己負担を求めることを改めて議論すべき。その際、

仮に、2002年健保法附則第2条との関係が問題となるのであれば、その改正も視野に入れ、正面から国民的な議論を喚起すべきではないか。

◆薬剤一部負担金の経緯

医療保険法

改正年度

1997年

(平成9年)

2000年

(平成12年)

2002年

(平成14年)

◆薬剤一部負担金の概要(1997年~2003年)

薬剤自己負担関係

その他の主な改正内容

薬剤一部負担金の導入

被用者保険本人の自己負担の

増加(1割負担→2割負担)

高齢者の薬剤一部負担金の廃止

高齢者の「月額上限付き1割

負担」の導入

薬剤一部負担金の完全廃止

被用者保険の3割負担化

高齢者1割負担に係る上限の

廃止(=定率1割負担の徹

底)

※ 薬剤一部負担金の廃止は、1997年改正に反発した日本医師会が、1998年参議院選挙の

際、自民党との間で(若者も含めて)同負担金の廃止に合意したことを踏まえてのもの。

2000年改正では高齢者のみが廃止されたが、改正法附則により、若人の薬剤一部負担金も

2002年度までに廃止することとされた。

※ 2002年改正にあたっては、改正法附則において、将来にわたり自己負担

割合が3割を超えないこととする旨が明記されることとなった。

(参考)健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則(抄)

第二条第一項 医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る

給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする。

外来診療や薬局で薬剤を支給される際に、定率負担とは別に、薬剤の種類や

日数に応じて患者が支払う定額負担。

注射、処置、手術検査等及び入院に伴う薬剤など、一定の場合に支給される

薬剤については負担なし。また、薬剤一部負担金は、定率負担と同様、高額療

養費の自己負担限度額を計算する際の金額に含まれた。

内服薬

(1日分につき)

外用薬

(湿布、塗り薬等)

1種類

0円

1種類

50円

2~3種類

30円

2種類

100円

4~5種類

60円

3種類以上

150円

6種類以上

100円

頓服薬(必要時に使用する

鎮痛剤、解熱剤等)

1種類ごとに10円

◆外来薬剤費(対GDP比)の国際比較(2022年)

(%) 1.8

1.5

1.2

0.9

0.6

0.3

0.0

日 ア ド

本 メ イ

リ ツ

カ

ハ カ ス フ 韓 ス ス ス

ン ナ ロ ラ 国 ロ イ ペ

ガ ダ バ ン

ベ ス イ

リ

キ ス

ニ

ン

ー

ア

ア

ラ

ト

ビ

ア

オ

ー

ス

ト

リ

ア

ベ

ル

ギ

ー

メ

キ

シ

コ

フ チ オ エ ス

ィ ェ ー ス ウ

ン コ ス ト ェ

ラ

ト ニ ー

ン

ラ ア デ

ド

リ

ン

ア

イ

ギ

リ

ス

ア

イ

ス

ラ

ン

ド

ル

ク

セ

ン

ブ

ル

グ

ポ

ー

ラ

ン

ド

ノ

ル

ウ

ェ

ー

デ

ン

マ

ー

ク

コ

ス

タ

リ

カ

(出所)OECD Data Explorer (2025年8月20日時点)

【改革の方向性】(案)

○ 薬剤自己負担の見直しについては、OTC類似薬を対象とした限定的な見直しにとどまらず、外来薬剤に関して広く対象として、

一定額の自己負担を追加的に求めることも含め、幅広い選択肢について真摯に検討を進め、早急に結論を得るべき。

47

○ 薬剤費について、別途、自己負担を求める仕組みは、かつて日本にも存在したが、高齢者の1割負担の導入や被用者保険の3割自己負担化の過

程で廃止されるに至っている。一方、日本の外来薬剤費は諸外国比で高水準であり、今後とも、高額薬剤の保険収載が進むことが見込まれる中で、

特に、日常的な疾病管理の中で処方される薬剤などリスクの高くない医薬品については、別途の自己負担を求めることを改めて議論すべき。その際、

仮に、2002年健保法附則第2条との関係が問題となるのであれば、その改正も視野に入れ、正面から国民的な議論を喚起すべきではないか。

◆薬剤一部負担金の経緯

医療保険法

改正年度

1997年

(平成9年)

2000年

(平成12年)

2002年

(平成14年)

◆薬剤一部負担金の概要(1997年~2003年)

薬剤自己負担関係

その他の主な改正内容

薬剤一部負担金の導入

被用者保険本人の自己負担の

増加(1割負担→2割負担)

高齢者の薬剤一部負担金の廃止

高齢者の「月額上限付き1割

負担」の導入

薬剤一部負担金の完全廃止

被用者保険の3割負担化

高齢者1割負担に係る上限の

廃止(=定率1割負担の徹

底)

※ 薬剤一部負担金の廃止は、1997年改正に反発した日本医師会が、1998年参議院選挙の

際、自民党との間で(若者も含めて)同負担金の廃止に合意したことを踏まえてのもの。

2000年改正では高齢者のみが廃止されたが、改正法附則により、若人の薬剤一部負担金も

2002年度までに廃止することとされた。

※ 2002年改正にあたっては、改正法附則において、将来にわたり自己負担

割合が3割を超えないこととする旨が明記されることとなった。

(参考)健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則(抄)

第二条第一項 医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る

給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする。

外来診療や薬局で薬剤を支給される際に、定率負担とは別に、薬剤の種類や

日数に応じて患者が支払う定額負担。

注射、処置、手術検査等及び入院に伴う薬剤など、一定の場合に支給される

薬剤については負担なし。また、薬剤一部負担金は、定率負担と同様、高額療

養費の自己負担限度額を計算する際の金額に含まれた。

内服薬

(1日分につき)

外用薬

(湿布、塗り薬等)

1種類

0円

1種類

50円

2~3種類

30円

2種類

100円

4~5種類

60円

3種類以上

150円

6種類以上

100円

頓服薬(必要時に使用する

鎮痛剤、解熱剤等)

1種類ごとに10円

◆外来薬剤費(対GDP比)の国際比較(2022年)

(%) 1.8

1.5

1.2

0.9

0.6

0.3

0.0

日 ア ド

本 メ イ

リ ツ

カ

ハ カ ス フ 韓 ス ス ス

ン ナ ロ ラ 国 ロ イ ペ

ガ ダ バ ン

ベ ス イ

リ

キ ス

ニ

ン

ー

ア

ア

ラ

ト

ビ

ア

オ

ー

ス

ト

リ

ア

ベ

ル

ギ

ー

メ

キ

シ

コ

フ チ オ エ ス

ィ ェ ー ス ウ

ン コ ス ト ェ

ラ

ト ニ ー

ン

ラ ア デ

ド

リ

ン

ア

イ

ギ

リ

ス

ア

イ

ス

ラ

ン

ド

ル

ク

セ

ン

ブ

ル

グ

ポ

ー

ラ

ン

ド

ノ

ル

ウ

ェ

ー

デ

ン

マ

ー

ク

コ

ス

タ

リ

カ

(出所)OECD Data Explorer (2025年8月20日時点)

【改革の方向性】(案)

○ 薬剤自己負担の見直しについては、OTC類似薬を対象とした限定的な見直しにとどまらず、外来薬剤に関して広く対象として、

一定額の自己負担を追加的に求めることも含め、幅広い選択肢について真摯に検討を進め、早急に結論を得るべき。

47