よむ、つかう、まなぶ。

資料3 社会保障① (32 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20251105zaiseia.html |

| 出典情報 | 財政制度分科会(11/5)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

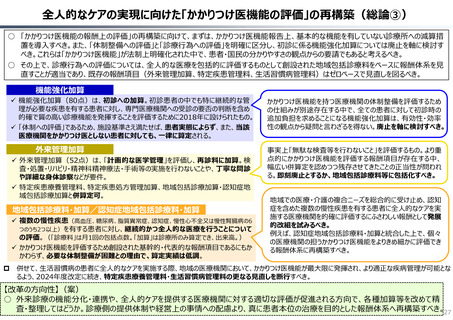

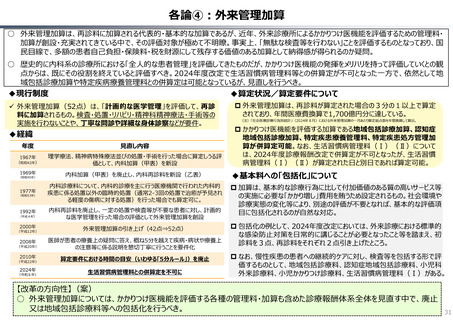

各論④:外来管理加算

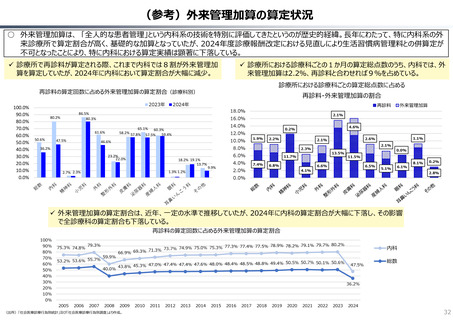

○ 外来管理加算は、再診料に加算される代表的・基本的な加算であるが、近年、外来診療所によるかかりつけ医機能を評価するための管理料・

加算が創設・充実されてきている中で、その評価対象が極めて不明瞭。事実上、「無駄な検査等を行わない」ことを評価するものとなっており、国

民目線で、多額の患者自己負担・保険料・税を財源にして残存する価値のある加算として納得感が得られるのか疑問。

○ 歴史的に内科系の診療所における「全人的な患者管理」を評価してきたものだが、かかりつけ医機能の発揮をメリハリを持って評価していくとの観

点からは、既にその役割を終えていると評価すべき。2024年度改定で生活習慣病管理料等との併算定が不可となった一方で、依然として地

域包括診療加算や特定疾病療養管理料との併算定は可能となっているが、見直しを行うべき。

◆現行制度

◆算定状況/算定要件について

外来管理加算(52点)は、「計画的な医学管理」を評価して、再診

料に加算されるもの。検査・処置・リハビリ・精神科精神療法・手術等の

実施を行わないことや、丁寧な問診や詳細な身体診察などが要件。

外来管理加算は、再診料が算定された場合の3分の1以上で算定

されており、年間医療費換算で1,700億円分に達している。

◆経緯

年度

見直し内容

1967年

理学療法、精神病特殊療法並びの処置・手術を行った場合に算定しうる評

価として、内科加算(甲表)を新設

1969年

内科加算(甲表)を廃止し、内科再診料を新設(乙表)

1977年

内科診療料について、内科的診療を主に行う医療機関で行われた内科的

疾患に係る処置以外の臨時的処置(通常2-3回の処置で治癒が予見され

る軽度の傷病に対する処置)を行った場合でも算定可に。

1992年

内科再診料を廃止し、一定の処置や検査等が不要な患者に対し、計画的

な医学管理を行った場合の評価として外来管理加算を創設

2000年

外来管理加算の引き上げ(42点⇒52点)

2008年

医師が患者の療養上の疑問に答え、概ね5分を越えて疾病・病状や療養上

の注意等に係る説明を懇切丁寧に行うことを要件化

2010年

算定要件における時間の目安(いわゆる「5分ルール」)を廃止

2024年

生活習慣病管理料との併算定を不可に

(昭和42年)

(昭和45年)

(昭和53年)

(平成4年)

(平成12年)

(平成20年)

(平成22年)

(令和6年)

(注)「社会医療診療行為別統計」(2024年8月)における外来管理加算の一月あたり算定総点数を年間換算して算出。

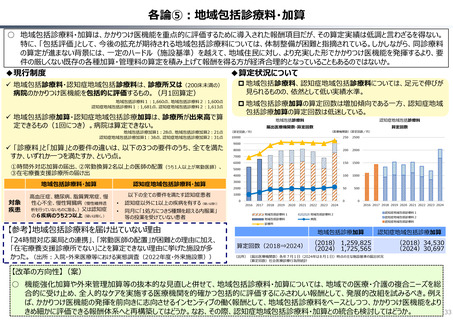

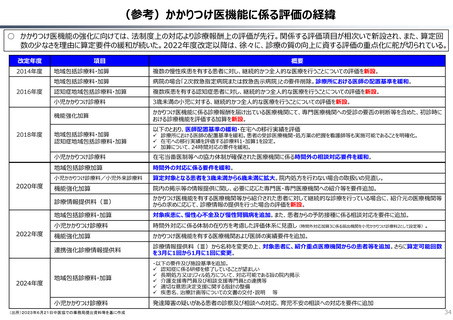

かかりつけ医機能を評価する加算である地域包括診療加算、認知症

地域包括診療加算、特定疾患療養管理料、特定疾患処方管理加

算が併算定可能。なお、生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)について

は、2024年度診療報酬改定で併算定が不可となったが、生活習慣

病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)が算定された日と別日であれば算定可能。

◆基本料への「包括化」について

加算は、基本的な診療行為に比して付加価値のある質の高いサービス等

の実施に必要な「かかり増し」費用を賄うため設定されるもの。社会環境や

診療実態の変化等により、別途の評価が不要となれば、基本的な評価項

目に包括化されるのが自然な対応。

包括化の例として、2024年度改定においては、外来診療における標準的

な感染防止対策を日常的に講じることが必要となったこと等を踏まえ、初

診料を3点、再診料をそれぞれ2点引き上げたところ。

なお、慢性疾患の患者への継続的ケアに対し、検査等を包括する形で評

価するものとして、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児科

外来診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料(Ⅰ)がある。

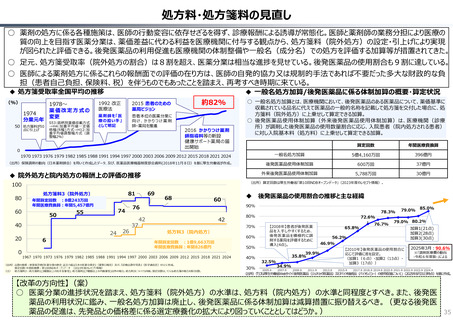

【改革の方向性】(案)

○ 外来管理加算については、かかりつけ医機能を評価する各種の管理料・加算も含めた診療報酬体系全体を見直す中で、廃止

又は地域包括診療料等への包括化を行うべき。

31

○ 外来管理加算は、再診料に加算される代表的・基本的な加算であるが、近年、外来診療所によるかかりつけ医機能を評価するための管理料・

加算が創設・充実されてきている中で、その評価対象が極めて不明瞭。事実上、「無駄な検査等を行わない」ことを評価するものとなっており、国

民目線で、多額の患者自己負担・保険料・税を財源にして残存する価値のある加算として納得感が得られるのか疑問。

○ 歴史的に内科系の診療所における「全人的な患者管理」を評価してきたものだが、かかりつけ医機能の発揮をメリハリを持って評価していくとの観

点からは、既にその役割を終えていると評価すべき。2024年度改定で生活習慣病管理料等との併算定が不可となった一方で、依然として地

域包括診療加算や特定疾病療養管理料との併算定は可能となっているが、見直しを行うべき。

◆現行制度

◆算定状況/算定要件について

外来管理加算(52点)は、「計画的な医学管理」を評価して、再診

料に加算されるもの。検査・処置・リハビリ・精神科精神療法・手術等の

実施を行わないことや、丁寧な問診や詳細な身体診察などが要件。

外来管理加算は、再診料が算定された場合の3分の1以上で算定

されており、年間医療費換算で1,700億円分に達している。

◆経緯

年度

見直し内容

1967年

理学療法、精神病特殊療法並びの処置・手術を行った場合に算定しうる評

価として、内科加算(甲表)を新設

1969年

内科加算(甲表)を廃止し、内科再診料を新設(乙表)

1977年

内科診療料について、内科的診療を主に行う医療機関で行われた内科的

疾患に係る処置以外の臨時的処置(通常2-3回の処置で治癒が予見され

る軽度の傷病に対する処置)を行った場合でも算定可に。

1992年

内科再診料を廃止し、一定の処置や検査等が不要な患者に対し、計画的

な医学管理を行った場合の評価として外来管理加算を創設

2000年

外来管理加算の引き上げ(42点⇒52点)

2008年

医師が患者の療養上の疑問に答え、概ね5分を越えて疾病・病状や療養上

の注意等に係る説明を懇切丁寧に行うことを要件化

2010年

算定要件における時間の目安(いわゆる「5分ルール」)を廃止

2024年

生活習慣病管理料との併算定を不可に

(昭和42年)

(昭和45年)

(昭和53年)

(平成4年)

(平成12年)

(平成20年)

(平成22年)

(令和6年)

(注)「社会医療診療行為別統計」(2024年8月)における外来管理加算の一月あたり算定総点数を年間換算して算出。

かかりつけ医機能を評価する加算である地域包括診療加算、認知症

地域包括診療加算、特定疾患療養管理料、特定疾患処方管理加

算が併算定可能。なお、生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)について

は、2024年度診療報酬改定で併算定が不可となったが、生活習慣

病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)が算定された日と別日であれば算定可能。

◆基本料への「包括化」について

加算は、基本的な診療行為に比して付加価値のある質の高いサービス等

の実施に必要な「かかり増し」費用を賄うため設定されるもの。社会環境や

診療実態の変化等により、別途の評価が不要となれば、基本的な評価項

目に包括化されるのが自然な対応。

包括化の例として、2024年度改定においては、外来診療における標準的

な感染防止対策を日常的に講じることが必要となったこと等を踏まえ、初

診料を3点、再診料をそれぞれ2点引き上げたところ。

なお、慢性疾患の患者への継続的ケアに対し、検査等を包括する形で評

価するものとして、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児科

外来診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料(Ⅰ)がある。

【改革の方向性】(案)

○ 外来管理加算については、かかりつけ医機能を評価する各種の管理料・加算も含めた診療報酬体系全体を見直す中で、廃止

又は地域包括診療料等への包括化を行うべき。

31