よむ、つかう、まなぶ。

資料1 地域包括ケアシステムの深化、持続可能性の確保 (8 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64004.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第125回 9/29)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

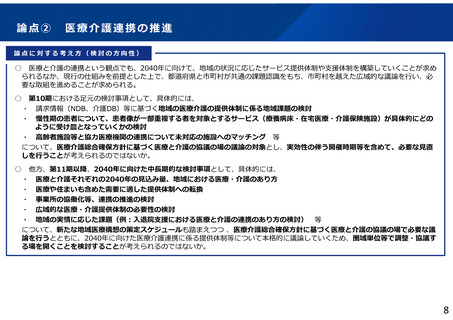

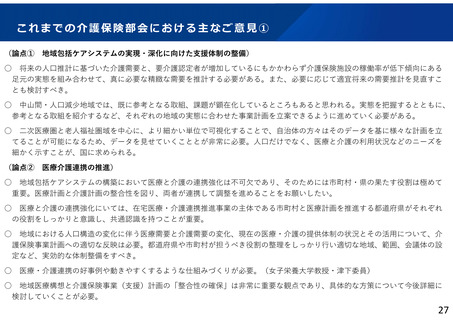

論点②

医療介護連携の推進

現状・課題

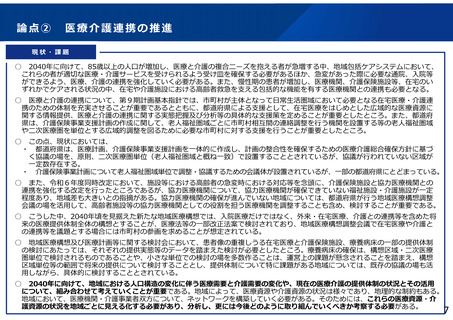

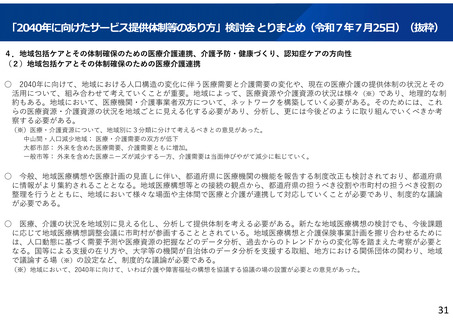

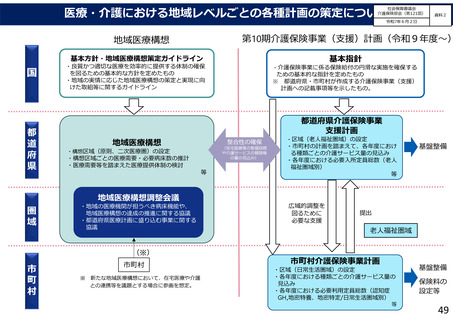

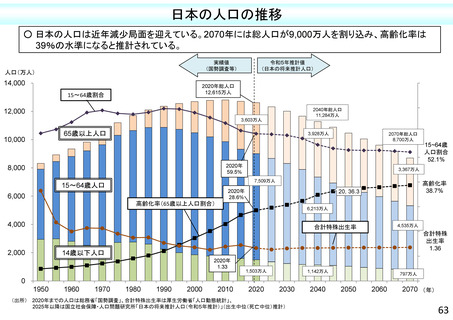

○ 2040年に向けて、85歳以上の人口が増加し、医療と介護の複合ニーズを抱える者が急増する中、地域包括ケアシステムにおいて、

これらの者が適切な医療・介護サービスを受けられるよう受け皿を確保する必要があるほか、急変があった際に必要な通院、入院等

ができるよう、医療、介護の連携を強化していく必要がある。また、慢性期の患者が増加し、医療機関、介護保険施設等、在宅のい

ずれかでケアされる状況の中、在宅や介護施設における高齢者救急を支える包括的な機能を有する医療機関との連携も必要となる。

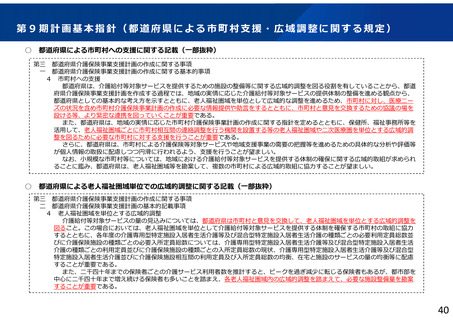

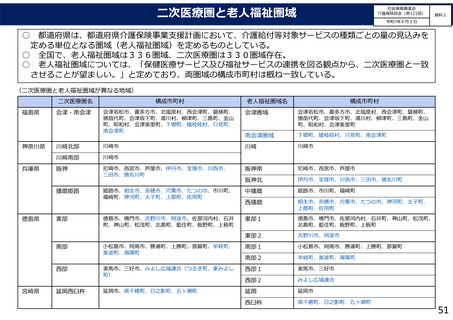

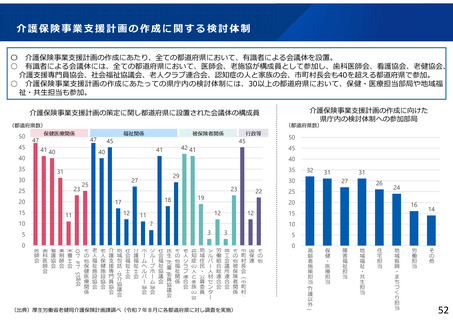

○ 医療と介護の連携について、第9期計画基本指針では、市町村が主体となって日常生活圏域において必要となる在宅医療・介護連

携のための体制を充実させることが重要であるとともに、都道府県による支援として、在宅医療をはじめとした広域的な医療資源に

関する情報提供、医療と介護の連携に関する実態把握及び分析等の具体的な支援策を定めることが重要としたところ。また、都道府

県は、介護保険事業支援計画の作成に関して、老人福祉圏域ごとに市町村相互間の連絡調整を行う機関を設置する等の老人福祉圏域

や二次医療圏を単位とする広域的調整を図るために必要な市町村に対する支援を行うことが重要としたところ。

○ この点、現状においては、

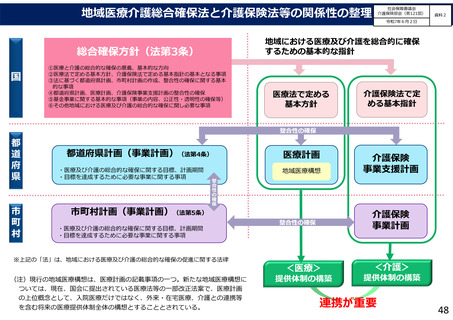

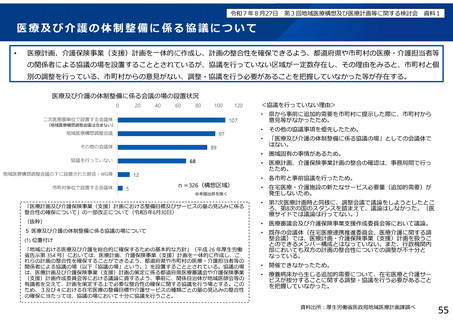

・ 都道府県は、医療計画、介護保険事業支援計画を一体的に作成し、計画の整合性を確保するための医療介護総合確保方針に基づ

く協議の場を、原則、二次医療圏単位(老人福祉圏域と概ね一致)で設置することとされているが、協議が行われていない区域が

一定数存在する。

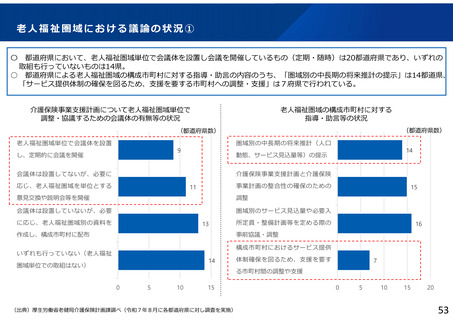

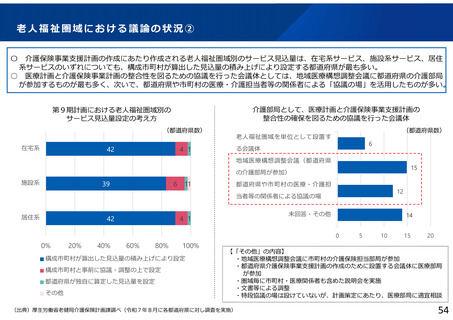

・ 介護保険事業計画について老人福祉圏域単位で調整・協議するための会議体が設置されているが、一部の都道府県にとどまっている。

○ また、令和6年度同時改定において、施設等における高齢者の急変時における対応等を念頭に、介護保険施設と協力医療機関との

連携を強化する改定を行ったところであるが、協力医療機関について、協力医療機関が確保できていない福祉施設・介護施設が一定

程度あり、地域差も大きいとの指摘がある。協力医療機関の確保が進んでいない地域については、都道府県が行う地域医療構想調整

会議の場を活用して、高齢者施設等の協力医療機関としての役割を担う医療機関を調整することも含め、検討することが重要である。

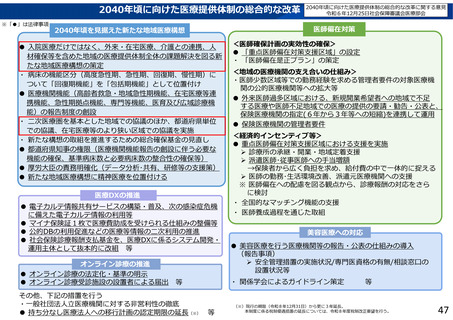

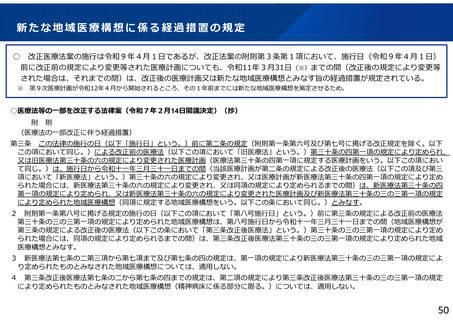

○ こうした中、2040年頃を見据えた新たな地域医療構想では、入院医療だけではなく、外来・在宅医療、介護との連携等を含めた将

来の医療提供体制全体の構想とすることが、医療法等の一部改正法案で検討されており、地域医療構想調整会議で在宅医療や介護と

の連携等を議題とする場合には市町村の参画を求めることが想定されている。

○ 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会において、患者像の重複しうる在宅医療と介護保険施設、療養病床の一部の提供体制

の検討にあたっては、それぞれの提供実態等のデータを踏まえた検討が必要としたところ。療養病床の確保は、構想区域・二次医療

圏単位で検討されるものであることや、小さな単位での検討の場を多数作ることは、運営上の課題が懸念されることを踏まえ、構想

区域単位等の範囲で将来の提供について検討することとし、提供体制について特に課題がある地域については、既存の協議の場も活

用しながら、具体的に検討することとされている。

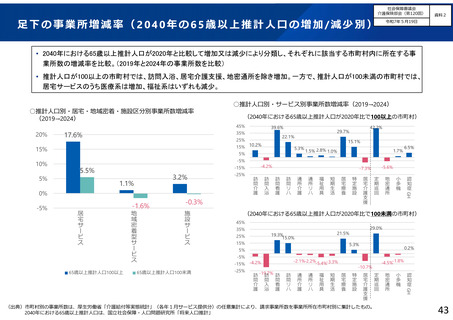

○ 2040年に向けて、地域における人口構造の変化に伴う医療需要と介護需要の変化や、現在の医療介護の提供体制の状況とその活用

について、組み合わせて考えていくことが重要である。地域によって、医療資源や介護資源の状況は様々であり、地理的な制約もある。

地域において、医療機関・介護事業者双方について、ネットワークを構築していく必要がある。そのためには、これらの医療資源・介

護資源の状況を地域ごとに見える化する必要があり、分析し、更には今後どのように取り組んでいくべきか考察する必要がある。

7

医療介護連携の推進

現状・課題

○ 2040年に向けて、85歳以上の人口が増加し、医療と介護の複合ニーズを抱える者が急増する中、地域包括ケアシステムにおいて、

これらの者が適切な医療・介護サービスを受けられるよう受け皿を確保する必要があるほか、急変があった際に必要な通院、入院等

ができるよう、医療、介護の連携を強化していく必要がある。また、慢性期の患者が増加し、医療機関、介護保険施設等、在宅のい

ずれかでケアされる状況の中、在宅や介護施設における高齢者救急を支える包括的な機能を有する医療機関との連携も必要となる。

○ 医療と介護の連携について、第9期計画基本指針では、市町村が主体となって日常生活圏域において必要となる在宅医療・介護連

携のための体制を充実させることが重要であるとともに、都道府県による支援として、在宅医療をはじめとした広域的な医療資源に

関する情報提供、医療と介護の連携に関する実態把握及び分析等の具体的な支援策を定めることが重要としたところ。また、都道府

県は、介護保険事業支援計画の作成に関して、老人福祉圏域ごとに市町村相互間の連絡調整を行う機関を設置する等の老人福祉圏域

や二次医療圏を単位とする広域的調整を図るために必要な市町村に対する支援を行うことが重要としたところ。

○ この点、現状においては、

・ 都道府県は、医療計画、介護保険事業支援計画を一体的に作成し、計画の整合性を確保するための医療介護総合確保方針に基づ

く協議の場を、原則、二次医療圏単位(老人福祉圏域と概ね一致)で設置することとされているが、協議が行われていない区域が

一定数存在する。

・ 介護保険事業計画について老人福祉圏域単位で調整・協議するための会議体が設置されているが、一部の都道府県にとどまっている。

○ また、令和6年度同時改定において、施設等における高齢者の急変時における対応等を念頭に、介護保険施設と協力医療機関との

連携を強化する改定を行ったところであるが、協力医療機関について、協力医療機関が確保できていない福祉施設・介護施設が一定

程度あり、地域差も大きいとの指摘がある。協力医療機関の確保が進んでいない地域については、都道府県が行う地域医療構想調整

会議の場を活用して、高齢者施設等の協力医療機関としての役割を担う医療機関を調整することも含め、検討することが重要である。

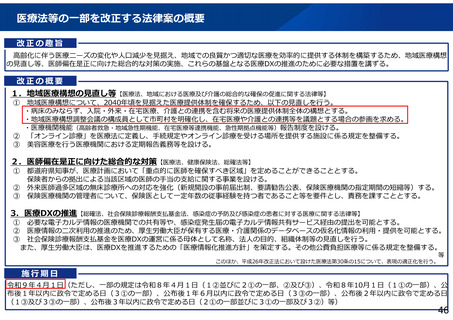

○ こうした中、2040年頃を見据えた新たな地域医療構想では、入院医療だけではなく、外来・在宅医療、介護との連携等を含めた将

来の医療提供体制全体の構想とすることが、医療法等の一部改正法案で検討されており、地域医療構想調整会議で在宅医療や介護と

の連携等を議題とする場合には市町村の参画を求めることが想定されている。

○ 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会において、患者像の重複しうる在宅医療と介護保険施設、療養病床の一部の提供体制

の検討にあたっては、それぞれの提供実態等のデータを踏まえた検討が必要としたところ。療養病床の確保は、構想区域・二次医療

圏単位で検討されるものであることや、小さな単位での検討の場を多数作ることは、運営上の課題が懸念されることを踏まえ、構想

区域単位等の範囲で将来の提供について検討することとし、提供体制について特に課題がある地域については、既存の協議の場も活

用しながら、具体的に検討することとされている。

○ 2040年に向けて、地域における人口構造の変化に伴う医療需要と介護需要の変化や、現在の医療介護の提供体制の状況とその活用

について、組み合わせて考えていくことが重要である。地域によって、医療資源や介護資源の状況は様々であり、地理的な制約もある。

地域において、医療機関・介護事業者双方について、ネットワークを構築していく必要がある。そのためには、これらの医療資源・介

護資源の状況を地域ごとに見える化する必要があり、分析し、更には今後どのように取り組んでいくべきか考察する必要がある。

7