よむ、つかう、まなぶ。

資料1 地域包括ケアシステムの深化、持続可能性の確保 (36 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64004.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第125回 9/29)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

これまでの議論の整理(概要③)

※「議論の整理」の主な意見を抜粋及び要約

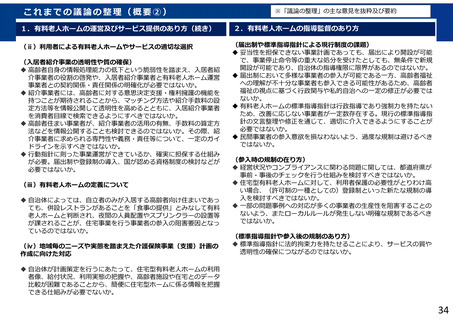

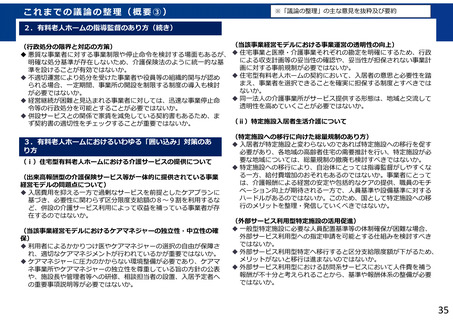

2.有料老人ホームの指導監督のあり方(続き)

(当該事業経営モデルにおける事業運営の透明性の向上)

(行政処分の限界と対応の方策)

悪質な事業者に対する事業制限や停止命令を検討する場面もあるが、 住宅事業と医療・介護事業それぞれの勘定を明確にするため、行政

による収支計画等の妥当性の確認や、妥当性が担保されない事業計

明確な処分基準が存在しないため、介護保険法のように統一的な基

画に対する事前規制が必要ではないか。

準を設けることが有効ではないか。

住宅型有料老人ホームの契約において、入居者の意思と必要性を踏

不適切運営により処分を受けた事業者や役員等の組織的関与が認め

まえ、事業者を選択できることを確実に担保する制度とすべきでは

られる場合、一定期間、事業所の開設を制限する制度の導入も検討

ないか。

が必要ではないか。

同一法人の介護事業所がサービス提供する形態は、地域と交流して

経営継続が困難と見込まれる事業者に対しては、迅速な事業停止命

透明性を高めていくことが必要ではないか。

令等の行政処分を可能とすることが必要ではないか。

併設サービスとの関係で家賃を減免している契約書もあるため、ま

(ⅱ)特定施設入居者生活介護について

ず契約書の適切性をチェックすることが重要ではないか。

3.有料老人ホームにおけるいわゆる「囲い込み」対策のあ

り方

(ⅰ)住宅型有料老人ホームにおける介護サービスの提供について

(出来高報酬型の介護保険サービス等が一体的に提供されている事業

経営モデルの問題点について)

入居費用を抑える一方で過剰なサービスを前提としたケアプランに

基づき、必要性に関わらず区分限度支給額の8~9割を利用するな

ど、併設の介護サービス利用によって収益を補っている事業者が存

在するのではないか。

(当該事業経営モデルにおけるケアマネジャーの独立性・中立性の確

保)

利用者によるかかりつけ医やケアマネジャーの選択の自由が保障さ

れ、適切なケアマネジメントが行われているかが重要ではないか。

ケアマネジャーに圧力のかからない環境整備が必要であり、ケアマ

ネ事業所やケアマネジャーの独立性を尊重している旨の方針の公表

や、施設⾧や管理者等への研修、相談担当者の設置、入居予定者へ

の重要事項説明等が必要ではないか。

(特定施設への移行に向けた総量規制のあり方)

入居者が特定施設と変わらないのであれば特定施設への移行を促す

必要があり、各地域の高齢者住宅の需要推計を行い、特定施設が必

要な地域については、総量規制の撤廃も検討すべきではないか。

特定施設への移行により、自治体にとっては指導監督がしやすくな

る一方、給付費増加のおそれもあるのではないか。事業者にとって

は、介護報酬による経営の安定や包括的なケアの提供、職員のモチ

ベーション向上が期待される一方で、人員基準や設備基準に対する

ハードルがあるのではないか。このため、国として特定施設への移

行のメリットを整理・発信していくべきではないか。

(外部サービス利用型特定施設の活用促進)

一般型特定施設に必要な人員配置基準等の体制確保が困難な場合、

外部サービス利用型への指定申請を可能とする仕組みを検討すべき

ではないか。

外部サービス利用型特定へ移行すると区分支給限度額が下がるため、

メリットがないと移行は進まないのではないか。

外部サービス利用型における訪問系サービスにおいて人件費を補う

報酬が不十分と考えられることから、基準や報酬体系の整備が必要

ではないか。

35

35

※「議論の整理」の主な意見を抜粋及び要約

2.有料老人ホームの指導監督のあり方(続き)

(当該事業経営モデルにおける事業運営の透明性の向上)

(行政処分の限界と対応の方策)

悪質な事業者に対する事業制限や停止命令を検討する場面もあるが、 住宅事業と医療・介護事業それぞれの勘定を明確にするため、行政

による収支計画等の妥当性の確認や、妥当性が担保されない事業計

明確な処分基準が存在しないため、介護保険法のように統一的な基

画に対する事前規制が必要ではないか。

準を設けることが有効ではないか。

住宅型有料老人ホームの契約において、入居者の意思と必要性を踏

不適切運営により処分を受けた事業者や役員等の組織的関与が認め

まえ、事業者を選択できることを確実に担保する制度とすべきでは

られる場合、一定期間、事業所の開設を制限する制度の導入も検討

ないか。

が必要ではないか。

同一法人の介護事業所がサービス提供する形態は、地域と交流して

経営継続が困難と見込まれる事業者に対しては、迅速な事業停止命

透明性を高めていくことが必要ではないか。

令等の行政処分を可能とすることが必要ではないか。

併設サービスとの関係で家賃を減免している契約書もあるため、ま

(ⅱ)特定施設入居者生活介護について

ず契約書の適切性をチェックすることが重要ではないか。

3.有料老人ホームにおけるいわゆる「囲い込み」対策のあ

り方

(ⅰ)住宅型有料老人ホームにおける介護サービスの提供について

(出来高報酬型の介護保険サービス等が一体的に提供されている事業

経営モデルの問題点について)

入居費用を抑える一方で過剰なサービスを前提としたケアプランに

基づき、必要性に関わらず区分限度支給額の8~9割を利用するな

ど、併設の介護サービス利用によって収益を補っている事業者が存

在するのではないか。

(当該事業経営モデルにおけるケアマネジャーの独立性・中立性の確

保)

利用者によるかかりつけ医やケアマネジャーの選択の自由が保障さ

れ、適切なケアマネジメントが行われているかが重要ではないか。

ケアマネジャーに圧力のかからない環境整備が必要であり、ケアマ

ネ事業所やケアマネジャーの独立性を尊重している旨の方針の公表

や、施設⾧や管理者等への研修、相談担当者の設置、入居予定者へ

の重要事項説明等が必要ではないか。

(特定施設への移行に向けた総量規制のあり方)

入居者が特定施設と変わらないのであれば特定施設への移行を促す

必要があり、各地域の高齢者住宅の需要推計を行い、特定施設が必

要な地域については、総量規制の撤廃も検討すべきではないか。

特定施設への移行により、自治体にとっては指導監督がしやすくな

る一方、給付費増加のおそれもあるのではないか。事業者にとって

は、介護報酬による経営の安定や包括的なケアの提供、職員のモチ

ベーション向上が期待される一方で、人員基準や設備基準に対する

ハードルがあるのではないか。このため、国として特定施設への移

行のメリットを整理・発信していくべきではないか。

(外部サービス利用型特定施設の活用促進)

一般型特定施設に必要な人員配置基準等の体制確保が困難な場合、

外部サービス利用型への指定申請を可能とする仕組みを検討すべき

ではないか。

外部サービス利用型特定へ移行すると区分支給限度額が下がるため、

メリットがないと移行は進まないのではないか。

外部サービス利用型における訪問系サービスにおいて人件費を補う

報酬が不十分と考えられることから、基準や報酬体系の整備が必要

ではないか。

35

35