よむ、つかう、まなぶ。

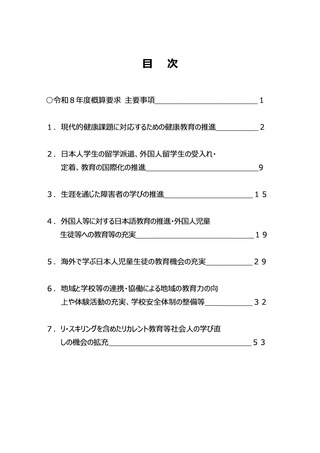

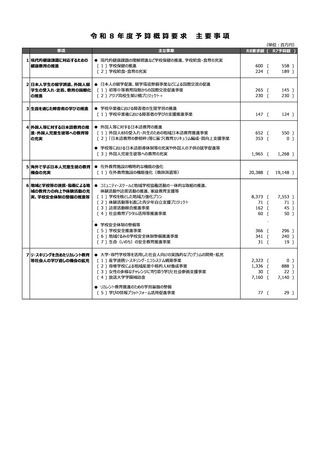

04 令和8年度予算概算要求主要事項 (18 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/r01/1420668_00003.html |

| 出典情報 | 令和8年度文部科学省 概算要求等の発表資料一覧(8/29)《文部科学省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(1)学校卒業後における障害者の学びの支援推進事業

1.趣

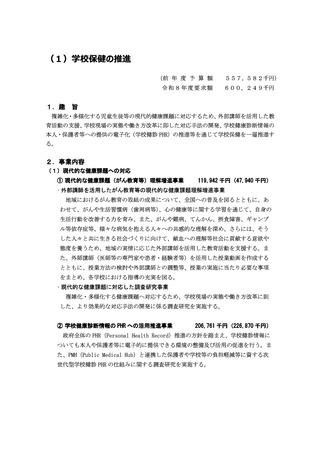

(前 年 度 予 算 額

124,486千円)

令和8年度要求額

147,000千円

旨

平成 26 年の障害者権利条約の批准や平成 28 年の障害者差別解消法の成立等により、学

校卒業後の障害者に対する生涯学習の機会の確保が求められていることに加え、

「障害者基

本計画(第5次)

」

(令和5年3月閣議決定)や「教育振興基本計画(第4次)」

(令和5年6

月閣議決定)においても障害者の生涯学習の充実について言及されている。さらに、近年で

は、改正障害者差別解消法の施行(令和6年4月)や視覚障害者等の読書環境の整備の推進

に関する法律(通称:読書バリアフリー法)の施行(令和元年6月)及び「視覚障害者等の

読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」の策定(令和2年7月)並びに同計画(第2

期)の策定(令和7年3月)により、障害者の生涯学習の場における「合理的配慮の提供」

や「情報保障」への対応も急務となっている。

加えて、

「障害者の生涯学習の推進方策について(報告)」

(平成 31 年3月学校卒業後にお

ける障害者の学びの推進に関する有識者会議)では、目指す社会像として「誰もが、障害の

有無にかかわらず共に学び、生きる共生社会」の実現、

「人権教育・啓発に関する基本計画

(第二次)

」

(令和7年6月6日閣議決定)では、

「障害者に対する偏見や差別のない共生社

会に向けた取組」として、障害者の生涯を通じた多様な学習活動の充実を図ることが掲げら

れている。その実現に向けて、障害者本人の主体的な学びの重視や、学校教育と卒業後の学

びの接続の円滑化、障害に関する社会全体の理解の向上等の推進が求められている。

これらを踏まえ、障害者の生涯学習の推進のため、

(1)共生社会の実現に関する調査研

究による現状分析、課題の整理等を行うとともに、

(2)多様な主体や手法よる学びのプロ

グラムに取り組む実践研究を通じて、合理的配慮の提供モデルを含む先進的な学びの好事

例やノウハウ、持続可能な実施体制の構築モデルを蓄積する。また、

(3)これらの成果を

全国に展開するためのコンファレンス等を行い、普及・啓発を推進する。さらに、障害の有

無にかかわらず、共に学び、生きる共生社会の実現に向け、障害当事者等が参画するフォー

ラムを実施する。

2.事業内容

「障害の有無にかかわらず共に学び、生きる共生社会」の実現に向け、障害者の日常生活

の近くにある市区町村等における取組を中心に、福祉関係者等との連携などにより、合理的

配慮等を考慮した障害者の持続的な学びの基盤を整備する。

16

1.趣

(前 年 度 予 算 額

124,486千円)

令和8年度要求額

147,000千円

旨

平成 26 年の障害者権利条約の批准や平成 28 年の障害者差別解消法の成立等により、学

校卒業後の障害者に対する生涯学習の機会の確保が求められていることに加え、

「障害者基

本計画(第5次)

」

(令和5年3月閣議決定)や「教育振興基本計画(第4次)」

(令和5年6

月閣議決定)においても障害者の生涯学習の充実について言及されている。さらに、近年で

は、改正障害者差別解消法の施行(令和6年4月)や視覚障害者等の読書環境の整備の推進

に関する法律(通称:読書バリアフリー法)の施行(令和元年6月)及び「視覚障害者等の

読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」の策定(令和2年7月)並びに同計画(第2

期)の策定(令和7年3月)により、障害者の生涯学習の場における「合理的配慮の提供」

や「情報保障」への対応も急務となっている。

加えて、

「障害者の生涯学習の推進方策について(報告)」

(平成 31 年3月学校卒業後にお

ける障害者の学びの推進に関する有識者会議)では、目指す社会像として「誰もが、障害の

有無にかかわらず共に学び、生きる共生社会」の実現、

「人権教育・啓発に関する基本計画

(第二次)

」

(令和7年6月6日閣議決定)では、

「障害者に対する偏見や差別のない共生社

会に向けた取組」として、障害者の生涯を通じた多様な学習活動の充実を図ることが掲げら

れている。その実現に向けて、障害者本人の主体的な学びの重視や、学校教育と卒業後の学

びの接続の円滑化、障害に関する社会全体の理解の向上等の推進が求められている。

これらを踏まえ、障害者の生涯学習の推進のため、

(1)共生社会の実現に関する調査研

究による現状分析、課題の整理等を行うとともに、

(2)多様な主体や手法よる学びのプロ

グラムに取り組む実践研究を通じて、合理的配慮の提供モデルを含む先進的な学びの好事

例やノウハウ、持続可能な実施体制の構築モデルを蓄積する。また、

(3)これらの成果を

全国に展開するためのコンファレンス等を行い、普及・啓発を推進する。さらに、障害の有

無にかかわらず、共に学び、生きる共生社会の実現に向け、障害当事者等が参画するフォー

ラムを実施する。

2.事業内容

「障害の有無にかかわらず共に学び、生きる共生社会」の実現に向け、障害者の日常生活

の近くにある市区町村等における取組を中心に、福祉関係者等との連携などにより、合理的

配慮等を考慮した障害者の持続的な学びの基盤を整備する。

16