よむ、つかう、まなぶ。

参考資料 持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ)(参考資料) (32 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20250423zaiseia.html |

| 出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/23)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

機能強化加算の実態

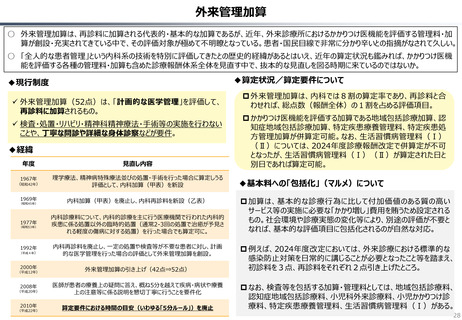

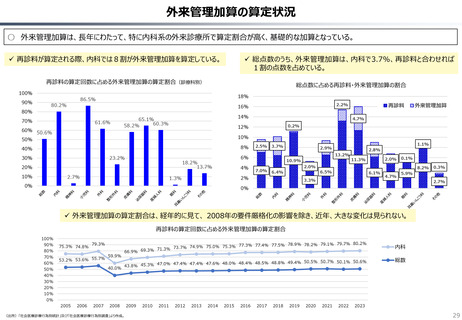

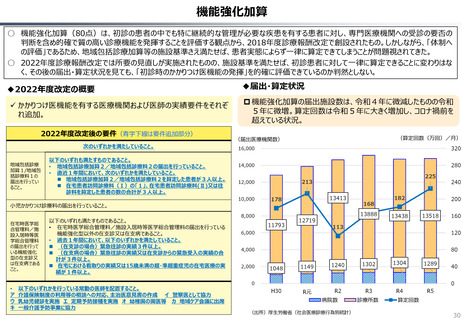

○ 初診時におけるかかりつけ医機能を評価するため、2018年改定で設けられた機能強化加算については、初診患者の中でも、特に継続的な管

理が必要な疾患を有する患者への算定が行われることが期待されながら、算定の実態が異なっていると創設直後から指摘されてきている。

○ 「体制加算」である以上、初診患者全てに算定できるのは仕方ないとの見方もあるが、かかりつけ医機能を評価する管理料・加算は別途存在す

ることや、医療法改正で令和7年度から「かかりつけ医機能」の報告が義務づけられる医療機関は、令和8年度に向け、その内容を院内掲示

する必要があること等を踏まえれば、機能強化加算については、当該医療機関をかかりつけ医としない患者に対してまで、初診時への加算による

追加負担を求める形となっていることの合理性を含め、改めて、その抜本的な見直しを検討する必要。

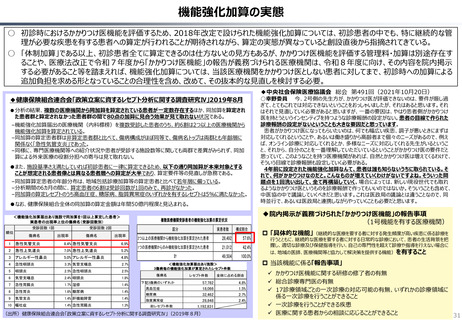

◆健康保険組合連合会「政策立案に資するレセプト分析に関する調査研究Ⅳ」2019年8月

●分析の結果、複数の医療機関から同加算を算定されている患者が一定数存在するほか、同加算を算定され

た患者群と算定されなかった患者群の間で80点の加算に見合う効果が見て取れない状況である。

–機能強化加算届出の医療機関(内科標榜)を複数受診した患者のうち、約6割は2つ以上の医療機関から

機能強化加算を算定されている。

–同加算の算定患者群は非算定患者群と比べて、傷病構成がほぼ同等で、傷病名トップは両群とも年齢層に

関係なく「急性気管支炎」であった。

–同様に、専門医療機関等への紹介状況や患者が受診する施設数等に関しても両群で差異がみられず、同加

算による外来医療の役割分担への寄与は見て取れない。

●また、施設基準さえ満たしていれば初診患者に一律に算定できるため、以下の通り同加算が本来対象とする

ことが想定される患者像とは異なる患者層への算定が大半であり、算定要件等の見直しが急務である。

–同加算算定患者の年齢分布は、地域包括診療加算等の算定患者と比べて若年層に偏っている。

–分析期間の6カ月の間に、算定患者の6割は受診回数が1回のみで、再診がなかった。

–同加算の算定レセプトのうち高血圧症、糖尿病、脂質異常症のいずれかを有するレセプトは5%に満たなかった。

●なお、健康保険組合全体の同加算の算定金額は年間50億円程度と見込まれる。

<機能強化加算届出あり施設で同加算を1回以上算定した患者>

実患者の出現率上位の傷病名(受診回数別)

受診回数 1回

順位

傷病名

出現率

区分

傷病名

出現率

1

急性気管支炎

8.4% 急性気管支炎

6.9%

2

急性上気道炎

7.0% 急性上気道炎

5.2%

3

アレルギー性鼻炎

5.0% アレルギー性鼻炎

4

急性咽頭炎

3.3% 気管支喘息

2.7%

5

咽頭炎

2.5% 急性咽頭炎

2.5%

6

気管支喘息

2.4% 咽頭炎

1.8%

7

急性胃腸炎

1.7% 湿疹

1.4%

8

急性胃炎

1.6% 糖尿病

1.4%

9

気管支炎

1.4% 肝機能障害

1.4%

1.4% 急性胃腸炎

1.3%

10 嘔吐症

実患者数

構成割合

2つ以上の医療機関から機能強化加算を算定された患者

28,492

57.6%

1つの医療機関からのみ機能強化加算を算定された患者

21,012

42.4%

計

49,504

100.0%

4.8%

<機能強化加算届出あり施設>

3傷病毎の機能強化加算が算定されたレセプト件数

傷病名

下記3傷病のいずれか

高血圧症

糖尿病

脂質異常症

総レセプト件数

レセプト件数

57,782

18,066

32,462

28,848

1,192,831

(出所)健康保険組合連合会「政策立案に資するレセプト分析に関する調査研究Ⅳ」(2019年8月)

○幸野委員 今、2号側の先生方が、かかりつけ医が評価できないのは、要件が厳し過

ぎて、とてもこれでは対応できないということをおっしゃいましたが、それはあると思います。それ

はそれで見直していく必要があると思いますが、一番の要因は、やはり患者側がかかりつけ

医を持とうというインセンティブを持つような診療報酬の設定がない。患者の目線で作られた

診療報酬の設定がないということも大きな要因だと思っています。

患者がかかりつけ医になってもらいたいのは、何でも幅広い疾患、調子が悪いときにまずは

対応してくれるということや、あるいは働き盛りから高齢者まで個々のニーズがあるので、例え

ば、オンライン診療に対応してくれるとか、多様なニーズに対応してくれる先生がいるというこ

と、それから、自分のことを一番理解していただいているということがかかりつけ医の要件だと

思っていて、このようなことを持つ医療機関があれば、自然とかかりつけ医は増えてくるわけで、

そういう目線で診療報酬も設定していく必要がある。

4年前に設定された機能強化加算なんて、患者は誰も知らないうちに取られている。そ

れで、何がかかりつけなのだと。こんなものが増えていくわけがないですよね。そういった問

題点を1回洗い出して、全て再構築していく。場合によっては、新しい現役世代でも取れ

るようなかかりつけ医というものを診療報酬で作ってもいいのではないか。そういうことも含めて、

中医協の中で議論していくべきだと思います。これは医政局の議論とは違うことなので、同

時並行で、あるいは医政局と連携しながらやっていくことも必要だと思います。

◆院内掲示が義務づけられた「かかりつけ医機能」の報告事項

複数医療機関受診患者の機能強化加算の算定状況

受診回数 2回

◆中央社会保険医療協議会 総会 第491回(2021年10月20日)

全体に占める割合

4.8%

1.5%

2.7%

2.4%

(1号機能を有する医療機関)

「具体的な機能」(継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療を

行うとともに、継続的な医療を要する者に対する日常的な診療において、患者の生活背景を把

握し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合に

は、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提供する機能)を有すること

当該機能に係る「報告事項」

かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無

総合診療専門医の有無

17診療領域ごとの一次診療の対応可能の有無、いずれかの診療領域に

係る一次診療を行うことができること

一次診療を行うことができる疾患

医療に関する患者からの相談に応じることができること

31

○ 初診時におけるかかりつけ医機能を評価するため、2018年改定で設けられた機能強化加算については、初診患者の中でも、特に継続的な管

理が必要な疾患を有する患者への算定が行われることが期待されながら、算定の実態が異なっていると創設直後から指摘されてきている。

○ 「体制加算」である以上、初診患者全てに算定できるのは仕方ないとの見方もあるが、かかりつけ医機能を評価する管理料・加算は別途存在す

ることや、医療法改正で令和7年度から「かかりつけ医機能」の報告が義務づけられる医療機関は、令和8年度に向け、その内容を院内掲示

する必要があること等を踏まえれば、機能強化加算については、当該医療機関をかかりつけ医としない患者に対してまで、初診時への加算による

追加負担を求める形となっていることの合理性を含め、改めて、その抜本的な見直しを検討する必要。

◆健康保険組合連合会「政策立案に資するレセプト分析に関する調査研究Ⅳ」2019年8月

●分析の結果、複数の医療機関から同加算を算定されている患者が一定数存在するほか、同加算を算定され

た患者群と算定されなかった患者群の間で80点の加算に見合う効果が見て取れない状況である。

–機能強化加算届出の医療機関(内科標榜)を複数受診した患者のうち、約6割は2つ以上の医療機関から

機能強化加算を算定されている。

–同加算の算定患者群は非算定患者群と比べて、傷病構成がほぼ同等で、傷病名トップは両群とも年齢層に

関係なく「急性気管支炎」であった。

–同様に、専門医療機関等への紹介状況や患者が受診する施設数等に関しても両群で差異がみられず、同加

算による外来医療の役割分担への寄与は見て取れない。

●また、施設基準さえ満たしていれば初診患者に一律に算定できるため、以下の通り同加算が本来対象とする

ことが想定される患者像とは異なる患者層への算定が大半であり、算定要件等の見直しが急務である。

–同加算算定患者の年齢分布は、地域包括診療加算等の算定患者と比べて若年層に偏っている。

–分析期間の6カ月の間に、算定患者の6割は受診回数が1回のみで、再診がなかった。

–同加算の算定レセプトのうち高血圧症、糖尿病、脂質異常症のいずれかを有するレセプトは5%に満たなかった。

●なお、健康保険組合全体の同加算の算定金額は年間50億円程度と見込まれる。

<機能強化加算届出あり施設で同加算を1回以上算定した患者>

実患者の出現率上位の傷病名(受診回数別)

受診回数 1回

順位

傷病名

出現率

区分

傷病名

出現率

1

急性気管支炎

8.4% 急性気管支炎

6.9%

2

急性上気道炎

7.0% 急性上気道炎

5.2%

3

アレルギー性鼻炎

5.0% アレルギー性鼻炎

4

急性咽頭炎

3.3% 気管支喘息

2.7%

5

咽頭炎

2.5% 急性咽頭炎

2.5%

6

気管支喘息

2.4% 咽頭炎

1.8%

7

急性胃腸炎

1.7% 湿疹

1.4%

8

急性胃炎

1.6% 糖尿病

1.4%

9

気管支炎

1.4% 肝機能障害

1.4%

1.4% 急性胃腸炎

1.3%

10 嘔吐症

実患者数

構成割合

2つ以上の医療機関から機能強化加算を算定された患者

28,492

57.6%

1つの医療機関からのみ機能強化加算を算定された患者

21,012

42.4%

計

49,504

100.0%

4.8%

<機能強化加算届出あり施設>

3傷病毎の機能強化加算が算定されたレセプト件数

傷病名

下記3傷病のいずれか

高血圧症

糖尿病

脂質異常症

総レセプト件数

レセプト件数

57,782

18,066

32,462

28,848

1,192,831

(出所)健康保険組合連合会「政策立案に資するレセプト分析に関する調査研究Ⅳ」(2019年8月)

○幸野委員 今、2号側の先生方が、かかりつけ医が評価できないのは、要件が厳し過

ぎて、とてもこれでは対応できないということをおっしゃいましたが、それはあると思います。それ

はそれで見直していく必要があると思いますが、一番の要因は、やはり患者側がかかりつけ

医を持とうというインセンティブを持つような診療報酬の設定がない。患者の目線で作られた

診療報酬の設定がないということも大きな要因だと思っています。

患者がかかりつけ医になってもらいたいのは、何でも幅広い疾患、調子が悪いときにまずは

対応してくれるということや、あるいは働き盛りから高齢者まで個々のニーズがあるので、例え

ば、オンライン診療に対応してくれるとか、多様なニーズに対応してくれる先生がいるというこ

と、それから、自分のことを一番理解していただいているということがかかりつけ医の要件だと

思っていて、このようなことを持つ医療機関があれば、自然とかかりつけ医は増えてくるわけで、

そういう目線で診療報酬も設定していく必要がある。

4年前に設定された機能強化加算なんて、患者は誰も知らないうちに取られている。そ

れで、何がかかりつけなのだと。こんなものが増えていくわけがないですよね。そういった問

題点を1回洗い出して、全て再構築していく。場合によっては、新しい現役世代でも取れ

るようなかかりつけ医というものを診療報酬で作ってもいいのではないか。そういうことも含めて、

中医協の中で議論していくべきだと思います。これは医政局の議論とは違うことなので、同

時並行で、あるいは医政局と連携しながらやっていくことも必要だと思います。

◆院内掲示が義務づけられた「かかりつけ医機能」の報告事項

複数医療機関受診患者の機能強化加算の算定状況

受診回数 2回

◆中央社会保険医療協議会 総会 第491回(2021年10月20日)

全体に占める割合

4.8%

1.5%

2.7%

2.4%

(1号機能を有する医療機関)

「具体的な機能」(継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療を

行うとともに、継続的な医療を要する者に対する日常的な診療において、患者の生活背景を把

握し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合に

は、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提供する機能)を有すること

当該機能に係る「報告事項」

かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無

総合診療専門医の有無

17診療領域ごとの一次診療の対応可能の有無、いずれかの診療領域に

係る一次診療を行うことができること

一次診療を行うことができる疾患

医療に関する患者からの相談に応じることができること

31