よむ、つかう、まなぶ。

参考資料 持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ)(参考資料) (23 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20250423zaiseia.html |

| 出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/23)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

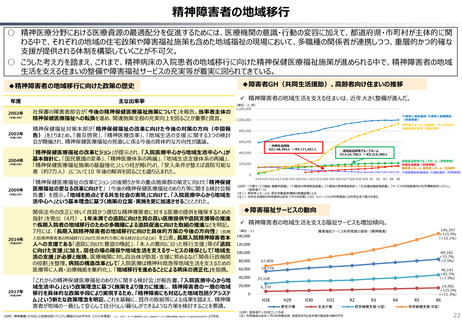

精神障害者の地域移行

○ 精神医療分野における医療資源の最適配分を促進するためには、医療機関の意識・行動の変容に加えて、都道府県・市町村が主体的に関

わる中で、それぞれの地域の住宅政策や障害福祉施策も含めた地域福祉の現場において、多職種の関係者が連携しつつ、重層的かつ的確な

支援が提供される体制を構築していくことが不可欠。

○ こうした考え方を踏まえ、これまで、精神病床の入院患者の地域移行に向けた精神保健医療福祉施策が進められる中で、精神障害者の地域

生活を支える住まいの整備や障害福祉サービスの充実等が着実に図られてきている。

◆精神障害者の地域移行に向けた政策の歴史

年度

主な出来事

2002年

社保審の障害者部会が「今後の精神保健医療福祉施策について」を報告。当事者主体の

精神保健医療福祉への転換を進め、関連施策全般の充実向上を図ることが重要と提言。

(平成14年)

2003年

(平成15年)

精神保健福祉対策本部が「精神保健福祉の改革に向けた今後の対策の方向(中間報

告)」をとりまとめ。「普及啓発」、「精神医療改革」、「地域生活の支援」に関する3つの検討

会が開催され、精神保健医療福祉の見直しに係る今後の具体的な方向性が議論。

2004年

「精神保健医療福祉の改革ビジョン」が提示され、「入院医療中心から地域生活中心へ」が

基本指針に。「国民意識の変革」、「精神医療体系の再編」、「地域生活支援体系の再編」、

「精神保健医療福祉施策の基盤強化」という柱が掲げられ、「受入条件が整えば退院可能な

者(約7万人)」について10 年後の解消を図ることも盛り込まれた。

2009年

「精神保健医療福祉の改革ビジョン」の後期5か年の重点施策群の策定に向けた「精神保健

医療福祉の更なる改革に向けて」(今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会報

告書)を提示。「地域を拠点とする共生社会の実現」に向けて、「入院医療中心から地域生

活中心へ」という基本理念に基づく施策の立案・実施を更に加速させることとされた。

2014年

関係法令の改正に伴い「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための

指針」を発出(4月)。1年未満での退院に向けた質の高い医療提供や退院支援等の推進

や長期入院者の地域移行のための多職種による退院促進に向けた取組の推進などを明記。

7月には、「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策の今後の方向性」(長期

入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会とりまとめ)を公表。長期入院精神障害者本

人への支援である「退院に向けた意欲の喚起」、「本人の意向に沿った移行支援」等の「退院

に向けた支援」に加え、居住の場の確保や地域生活を支えるサービスの確保として「地域生

活の支援」が必要と指摘。医療機関に対し自治体が助言・支援に努めるなど「関係行政機関

の役割」を整理。病院の構造改革として「入院医療は精神科救急等地域生活を支えるための

医療等に人員・治療機能を集約化」、「地域移行を進めることによる病床の適正化」を指摘。

(平成16年)

(平成21年)

(平成26年)

2017年

(平成29年)

「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」が報告書。「入院医療中心から地

域生活中心」という政策理念に基づく施策をより強力に推進し、精神障害者の一層の地域

移行を具体的な政策手段により実現するため、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステ

ム」という新たな政策理念を明記。これを基軸に、既存の取組等による成果を踏まえ、精神障

害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしができるような方策を検討することを要請。

(出所)精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築のための手引き(2020年度版)(2021(令和3)年3月 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業 株式会社 日本能率協会総合研究所)より作成

◆障害者GH(共同生活援助)、高齢者向け住まいの推移

精神障害者の地域生活を支える住まいは、近年大きく整備が進んだ。

(単位:人・床)

1,200,000

介護老人福祉施設・介護老人保健施設

(利用者数)

1,000,000

有料老人ホーム(定員数)・サービス付き

高齢者向け住宅(登録戸数)

800,000

600,000

○共同生活援助

H21:48,394人 → R5:171,651人

400,000

○認知症高齢者グループホーム

H14:24,700人 → R5:216,300人

認知症高齢者グループホーム(利用者数)

共同生活援助(利用者数)

養護老人ホーム・軽費老人ホーム(定員数)

介護療養型医療施設・介護医療院(利用者数)

200,000

0

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

(出所)「介護サービス施設・事業所調査」、「介護給付費等実態調査」、「介護給付費等実態統計」、「社会福祉施設等調査」、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」、

「国保連データ」

(注1)有料老人ホームは、厚生労働省老健局の調査結果による。

(注2)共同生活援助の利用者数は各年3月分を記載しており、H21~H26の利用者数には共同生活介護分を含む。

◆障害福祉サービスの動向

精神障害者の地域生活を支える福祉サービスも増加傾向。

(単位:人)

146,397

+115.9%

(+10.1%)

障害福祉サービス利用者数の推移(精神障害)

140,000

120,000

100,000

80,000

67,809

60,000

54,778

40,000

25,168

20,000

6,379

84,182

+53.7%

(+5.5%)

46,181

+83.5%

(+7.9%)

0

H28

H29

居宅介護

H30

H31

生活介護

(出所)国保連データを加工して作成

(注)利用者数は各年3月の利用者総数、括弧書き内は各年度の増加率の幾何平均

R2

R3

就労継続支援(A型)

R4

R5

14,992

+135.0%

(+11.3%)

R6

就労継続支援(B型)

22

○ 精神医療分野における医療資源の最適配分を促進するためには、医療機関の意識・行動の変容に加えて、都道府県・市町村が主体的に関

わる中で、それぞれの地域の住宅政策や障害福祉施策も含めた地域福祉の現場において、多職種の関係者が連携しつつ、重層的かつ的確な

支援が提供される体制を構築していくことが不可欠。

○ こうした考え方を踏まえ、これまで、精神病床の入院患者の地域移行に向けた精神保健医療福祉施策が進められる中で、精神障害者の地域

生活を支える住まいの整備や障害福祉サービスの充実等が着実に図られてきている。

◆精神障害者の地域移行に向けた政策の歴史

年度

主な出来事

2002年

社保審の障害者部会が「今後の精神保健医療福祉施策について」を報告。当事者主体の

精神保健医療福祉への転換を進め、関連施策全般の充実向上を図ることが重要と提言。

(平成14年)

2003年

(平成15年)

精神保健福祉対策本部が「精神保健福祉の改革に向けた今後の対策の方向(中間報

告)」をとりまとめ。「普及啓発」、「精神医療改革」、「地域生活の支援」に関する3つの検討

会が開催され、精神保健医療福祉の見直しに係る今後の具体的な方向性が議論。

2004年

「精神保健医療福祉の改革ビジョン」が提示され、「入院医療中心から地域生活中心へ」が

基本指針に。「国民意識の変革」、「精神医療体系の再編」、「地域生活支援体系の再編」、

「精神保健医療福祉施策の基盤強化」という柱が掲げられ、「受入条件が整えば退院可能な

者(約7万人)」について10 年後の解消を図ることも盛り込まれた。

2009年

「精神保健医療福祉の改革ビジョン」の後期5か年の重点施策群の策定に向けた「精神保健

医療福祉の更なる改革に向けて」(今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会報

告書)を提示。「地域を拠点とする共生社会の実現」に向けて、「入院医療中心から地域生

活中心へ」という基本理念に基づく施策の立案・実施を更に加速させることとされた。

2014年

関係法令の改正に伴い「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための

指針」を発出(4月)。1年未満での退院に向けた質の高い医療提供や退院支援等の推進

や長期入院者の地域移行のための多職種による退院促進に向けた取組の推進などを明記。

7月には、「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策の今後の方向性」(長期

入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会とりまとめ)を公表。長期入院精神障害者本

人への支援である「退院に向けた意欲の喚起」、「本人の意向に沿った移行支援」等の「退院

に向けた支援」に加え、居住の場の確保や地域生活を支えるサービスの確保として「地域生

活の支援」が必要と指摘。医療機関に対し自治体が助言・支援に努めるなど「関係行政機関

の役割」を整理。病院の構造改革として「入院医療は精神科救急等地域生活を支えるための

医療等に人員・治療機能を集約化」、「地域移行を進めることによる病床の適正化」を指摘。

(平成16年)

(平成21年)

(平成26年)

2017年

(平成29年)

「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」が報告書。「入院医療中心から地

域生活中心」という政策理念に基づく施策をより強力に推進し、精神障害者の一層の地域

移行を具体的な政策手段により実現するため、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステ

ム」という新たな政策理念を明記。これを基軸に、既存の取組等による成果を踏まえ、精神障

害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしができるような方策を検討することを要請。

(出所)精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築のための手引き(2020年度版)(2021(令和3)年3月 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業 株式会社 日本能率協会総合研究所)より作成

◆障害者GH(共同生活援助)、高齢者向け住まいの推移

精神障害者の地域生活を支える住まいは、近年大きく整備が進んだ。

(単位:人・床)

1,200,000

介護老人福祉施設・介護老人保健施設

(利用者数)

1,000,000

有料老人ホーム(定員数)・サービス付き

高齢者向け住宅(登録戸数)

800,000

600,000

○共同生活援助

H21:48,394人 → R5:171,651人

400,000

○認知症高齢者グループホーム

H14:24,700人 → R5:216,300人

認知症高齢者グループホーム(利用者数)

共同生活援助(利用者数)

養護老人ホーム・軽費老人ホーム(定員数)

介護療養型医療施設・介護医療院(利用者数)

200,000

0

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

(出所)「介護サービス施設・事業所調査」、「介護給付費等実態調査」、「介護給付費等実態統計」、「社会福祉施設等調査」、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」、

「国保連データ」

(注1)有料老人ホームは、厚生労働省老健局の調査結果による。

(注2)共同生活援助の利用者数は各年3月分を記載しており、H21~H26の利用者数には共同生活介護分を含む。

◆障害福祉サービスの動向

精神障害者の地域生活を支える福祉サービスも増加傾向。

(単位:人)

146,397

+115.9%

(+10.1%)

障害福祉サービス利用者数の推移(精神障害)

140,000

120,000

100,000

80,000

67,809

60,000

54,778

40,000

25,168

20,000

6,379

84,182

+53.7%

(+5.5%)

46,181

+83.5%

(+7.9%)

0

H28

H29

居宅介護

H30

H31

生活介護

(出所)国保連データを加工して作成

(注)利用者数は各年3月の利用者総数、括弧書き内は各年度の増加率の幾何平均

R2

R3

就労継続支援(A型)

R4

R5

14,992

+135.0%

(+11.3%)

R6

就労継続支援(B型)

22