よむ、つかう、まなぶ。

居宅介護支援事業所に勤務する介護支援専門員の“やりがい”と“カスタマーハラスメント”に関する実態調査報告書 (48 ページ)

出典

| 公開元URL | |

| 出典情報 | 居宅介護支援事業所に勤務する介護支援専門員の“やりがい”と“カスタマーハラスメント”に関する実態調査報告書(4/1)《日本介護支援専門員協会》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

---------------------------------------------------------------------------

第4章 結論と提言

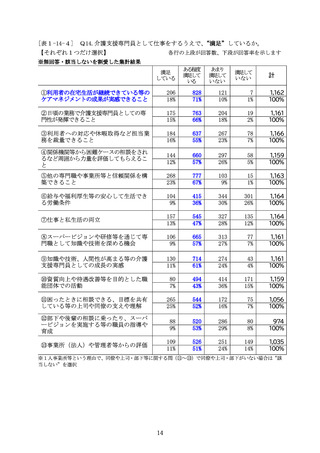

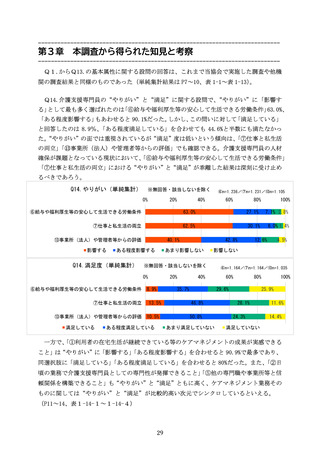

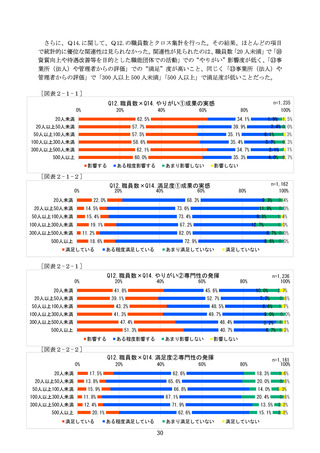

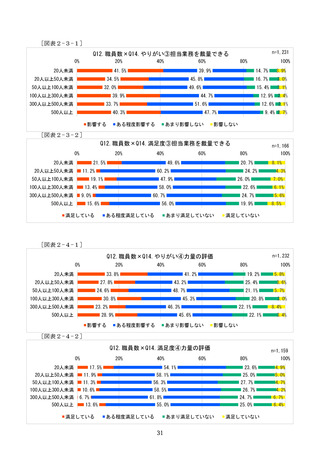

--------------------------------------------------------------------------介護支援専門員の人材確保が課題となっている現状において、介護支援専門員がやりがい

につながるとして重視している「給与や福利厚生等の安心して生活できる労働条件」と「仕

事と私生活の両立」の満足度が低いことは非常に大きな問題である。しかし、

「利用者の在宅

生活が継続できている等のケアマネジメントの成果が実感できること」や「日頃の業務で介

護支援専門員としての専門性が発揮できること」

「他の専門職や事業所等と信頼関係を構築で

きること」といった介護支援専門員の業務そのものに関しては、やりがい、満足共に総じて

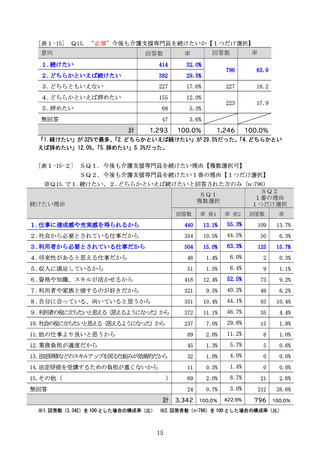

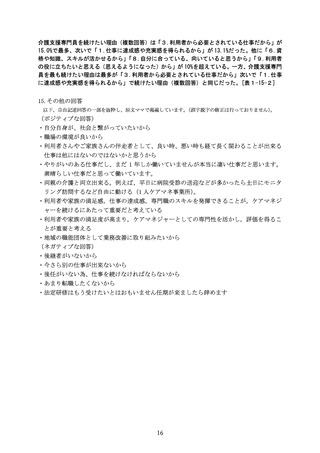

高い。また、介護支援専門員を続けたいと回答した介護支援専門員は、

「利用者に必要とされ

ている仕事だから」

「仕事に達成感や充実感を得られるから」等の理由を選択している。

厚生労働省「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」において、介護支援専門員

の業務負担について検討がされており、今後、具体的な対策が進めば、

「仕事と私生活の両立」

に関しては改善も期待できる。これらを考えあわせれば、待遇面の改善が実現すれば、介護

支援専門員は相当に魅力的な職種となるはずである。逆に、改善が実現されなければ、就業

者の平均年齢が高い介護支援専門は年齢による退職も増えており、離職者が新規就業者を上

回る転出超過の状態が続くことは想像に難くない。このような状況を勘案すれば、待遇面の

改善は喫緊の課題であるといえる。

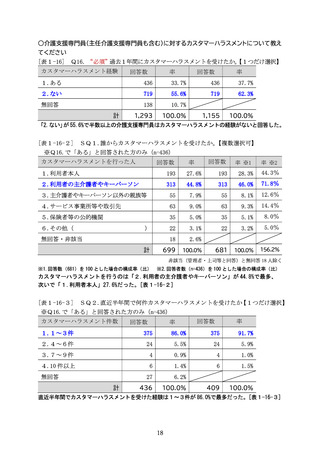

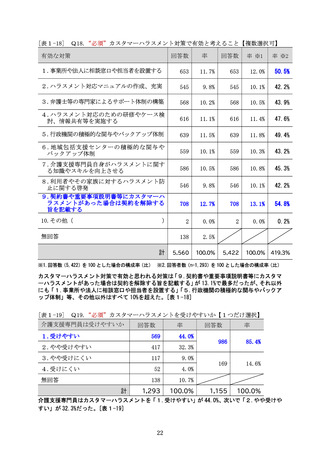

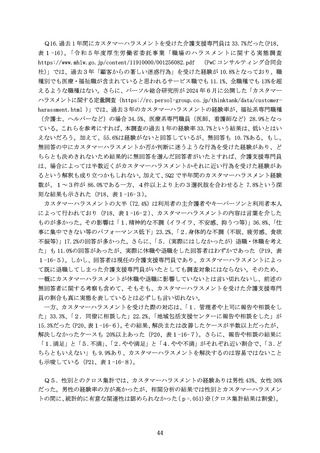

カスタマーハラスメントに関しては、その経験ある介護支援専門員が少なくとも3人に1

人以上、逆にはっきり経験がないと確認できたのが2人に1人だった。これは、介護支援専

門員が自覚している通り、また、従来から言われている通り、医療・介護・福祉関係職種はカ

スタマーハラスメントを受けやすいという結果を裏付けるものであり、その中でも特に介護

支援専門員はカスタマーハラスメントを受けやすい職種である可能性が高いといえよう。

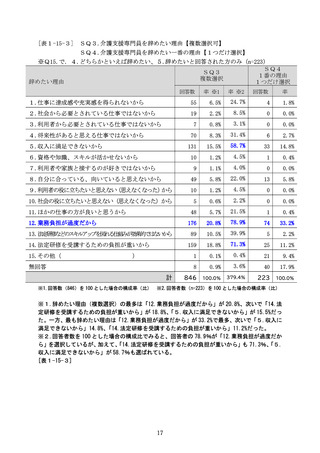

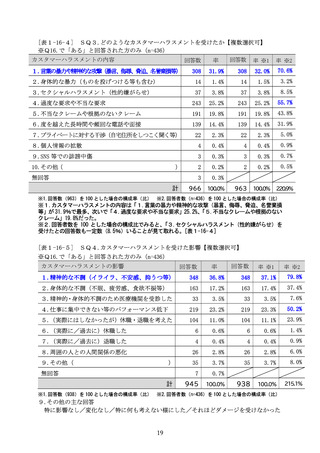

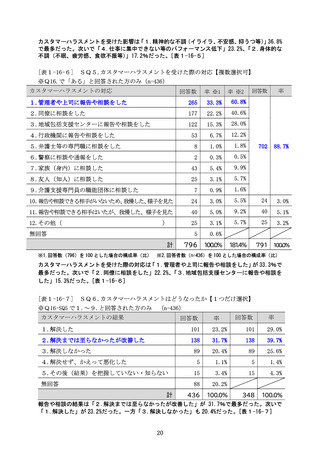

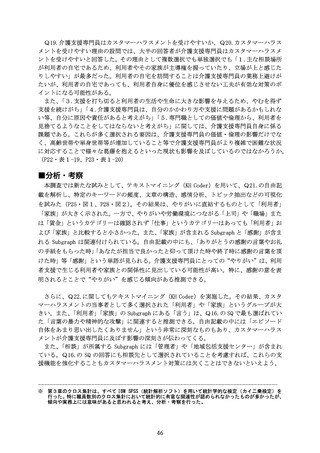

カスタマーハラスメントを受けると身体や精神の不調、仕事のパフォーマンス低下等が見

られ、休職や退職を考えたり、数は多くないが実際に休職や退職をしたという回答もあった。

また、クロス集計でカスタマーハラスメントは、やりがいや満足にネガティブな影響がある

ことも確認できた。

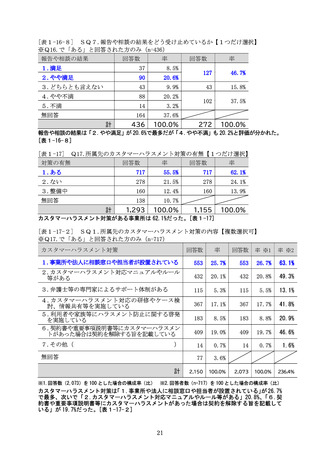

一方、カスタマーハラスメント対策に関しては幅広く行われているが、本調査では、決定

的な対策は見いだせなかった。そのため、現在、取り組まれている対策を、より実効性のあ

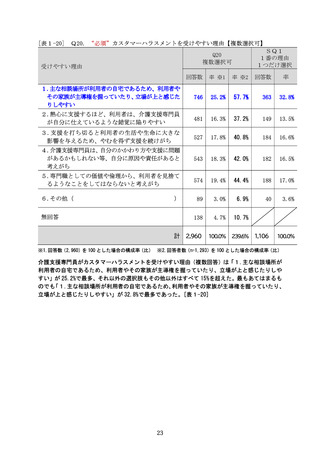

るものにしていくことが必要であるが、

「主な相談場所が利用者の自宅であるため、利用者や

その家族が主導権を握っていたり、立場が上と感じたりしやすい」が、介護支援専門員がカ

スタマーハラスメントを受けやすい理由の1番にあがったことは、対策を進めるうえでのヒ

ントになろう。単純な対策としては、既に実施されていることが想定されるが、利用者宅へ

の訪問時に複数で訪問することや、訪問サービスが滞在時に訪問する等、へりくだらずに接

47

第4章 結論と提言

--------------------------------------------------------------------------介護支援専門員の人材確保が課題となっている現状において、介護支援専門員がやりがい

につながるとして重視している「給与や福利厚生等の安心して生活できる労働条件」と「仕

事と私生活の両立」の満足度が低いことは非常に大きな問題である。しかし、

「利用者の在宅

生活が継続できている等のケアマネジメントの成果が実感できること」や「日頃の業務で介

護支援専門員としての専門性が発揮できること」

「他の専門職や事業所等と信頼関係を構築で

きること」といった介護支援専門員の業務そのものに関しては、やりがい、満足共に総じて

高い。また、介護支援専門員を続けたいと回答した介護支援専門員は、

「利用者に必要とされ

ている仕事だから」

「仕事に達成感や充実感を得られるから」等の理由を選択している。

厚生労働省「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」において、介護支援専門員

の業務負担について検討がされており、今後、具体的な対策が進めば、

「仕事と私生活の両立」

に関しては改善も期待できる。これらを考えあわせれば、待遇面の改善が実現すれば、介護

支援専門員は相当に魅力的な職種となるはずである。逆に、改善が実現されなければ、就業

者の平均年齢が高い介護支援専門は年齢による退職も増えており、離職者が新規就業者を上

回る転出超過の状態が続くことは想像に難くない。このような状況を勘案すれば、待遇面の

改善は喫緊の課題であるといえる。

カスタマーハラスメントに関しては、その経験ある介護支援専門員が少なくとも3人に1

人以上、逆にはっきり経験がないと確認できたのが2人に1人だった。これは、介護支援専

門員が自覚している通り、また、従来から言われている通り、医療・介護・福祉関係職種はカ

スタマーハラスメントを受けやすいという結果を裏付けるものであり、その中でも特に介護

支援専門員はカスタマーハラスメントを受けやすい職種である可能性が高いといえよう。

カスタマーハラスメントを受けると身体や精神の不調、仕事のパフォーマンス低下等が見

られ、休職や退職を考えたり、数は多くないが実際に休職や退職をしたという回答もあった。

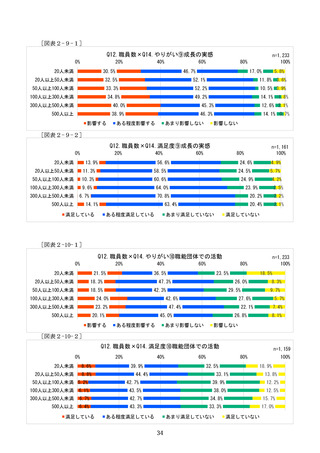

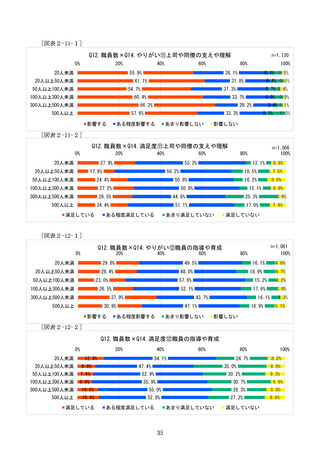

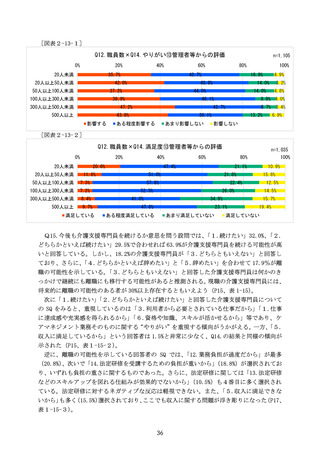

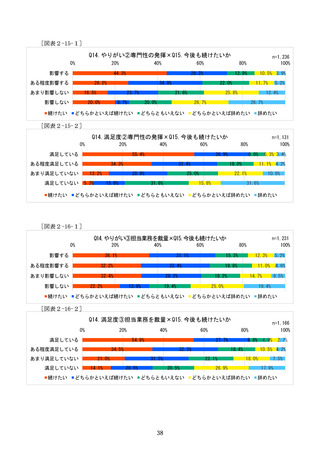

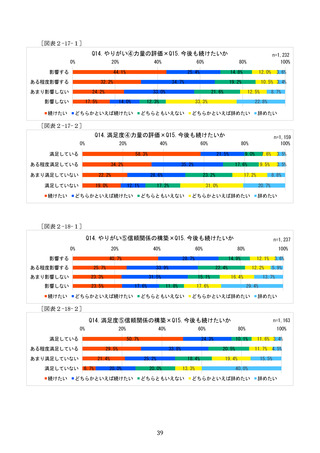

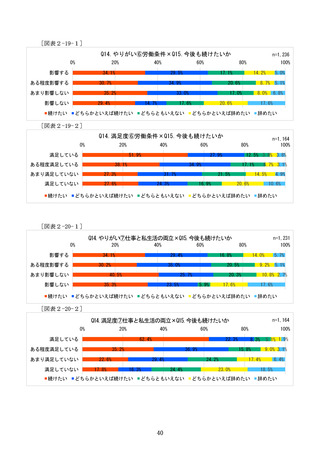

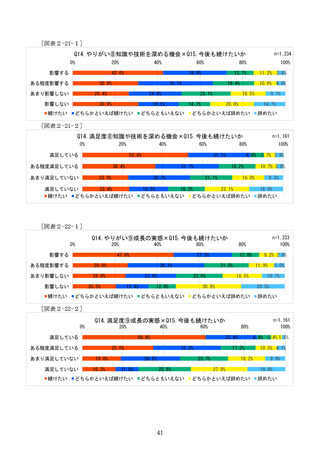

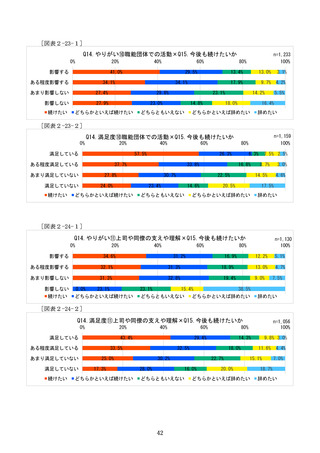

また、クロス集計でカスタマーハラスメントは、やりがいや満足にネガティブな影響がある

ことも確認できた。

一方、カスタマーハラスメント対策に関しては幅広く行われているが、本調査では、決定

的な対策は見いだせなかった。そのため、現在、取り組まれている対策を、より実効性のあ

るものにしていくことが必要であるが、

「主な相談場所が利用者の自宅であるため、利用者や

その家族が主導権を握っていたり、立場が上と感じたりしやすい」が、介護支援専門員がカ

スタマーハラスメントを受けやすい理由の1番にあがったことは、対策を進めるうえでのヒ

ントになろう。単純な対策としては、既に実施されていることが想定されるが、利用者宅へ

の訪問時に複数で訪問することや、訪問サービスが滞在時に訪問する等、へりくだらずに接

47