よむ、つかう、まなぶ。

居宅介護支援事業所に勤務する介護支援専門員の“やりがい”と“カスタマーハラスメント”に関する実態調査報告書 (46 ページ)

出典

| 公開元URL | |

| 出典情報 | 居宅介護支援事業所に勤務する介護支援専門員の“やりがい”と“カスタマーハラスメント”に関する実態調査報告書(4/1)《日本介護支援専門員協会》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

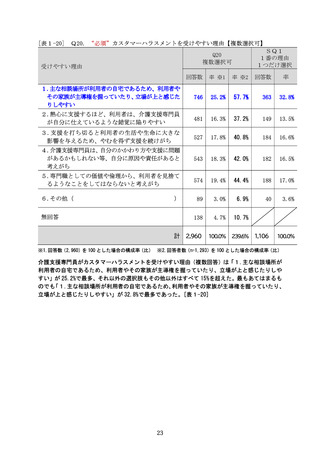

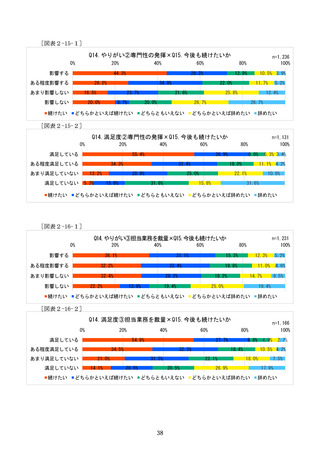

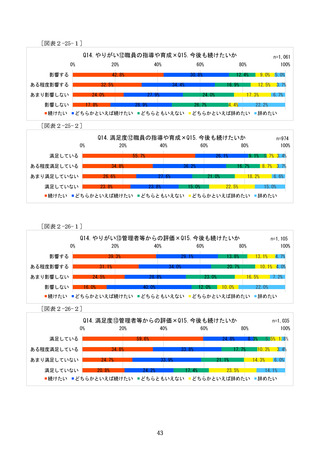

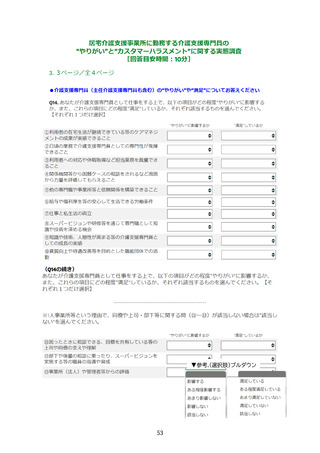

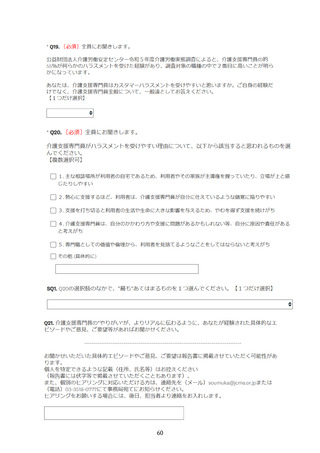

Q14.介護支援専門員の“やりがい”

“満足”とQ16-SQ6.カスタマーハラスメントの解決状

況のクロス集計では、解決しなかったと回答した介護支援専門員の“やりがい”

“満足”が低

かった。“やりがい”では 13 選択肢のうち8選択肢で「影響しない」

「あまり影響しない」、

“満足”では 12 選択肢で「満足していない」「あまり満足していない」のネガティブな選択

肢の方が多く選択されていた(クロス集計結果は割愛)。

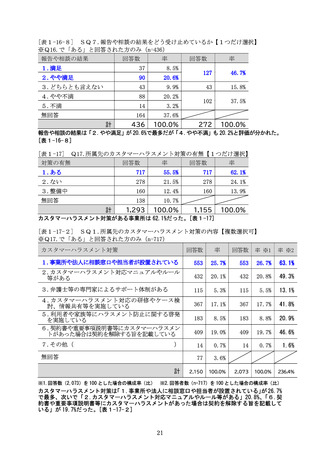

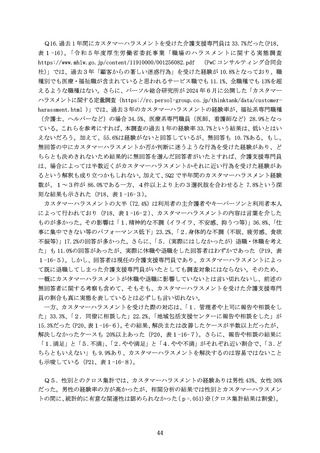

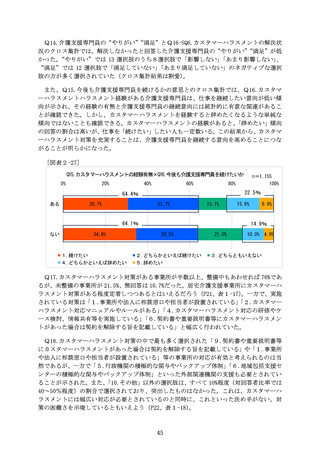

また、Q15.今後も介護支援専門員を続けるかの意思とのクロス集計では、Q16.カスタマ

ーハラスメントハラスメント経験がある介護支援専門員は、仕事を継続したい意向が低い傾

向が示され、その経験の有無と介護支援専門員の継続意向には統計的に有意な関連があるこ

とが確認できた。しかし、カスタマーハラスメントを経験すると辞めたくなるような単純な

傾向ではないことも確認できる。カスタマーハラスメントの経験があると、

「辞めたい」傾向

の回答の割合は高いが、仕事を「続けたい」したい人も一定数いる。この結果から、カスタマ

ーハラスメント対策を充実することは、介護支援専門員を継続する意向を高めることにつな

がることが明らかになった。

[図表2-27]

Q15.カスタマーハラスメントの経験有無×Q16.今後も介護支援専門員を続けたいか

0%

20%

40%

60%

80%

22.5%

64.4%

ある

30.7%

33.7%

13.1%

64.1%

ない

34.6%

1.続けたい

4.どちらかといえば辞めたい

n=1,155

100%

15.6%

6.9%

14.9%

29.5%

2.どちらかといえば続けたい

5.辞めたい

21.0%

10.0% 4.9%

3.どちらともいえない

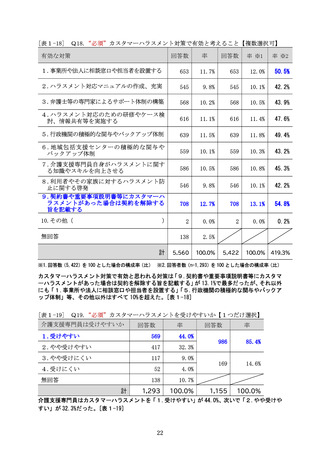

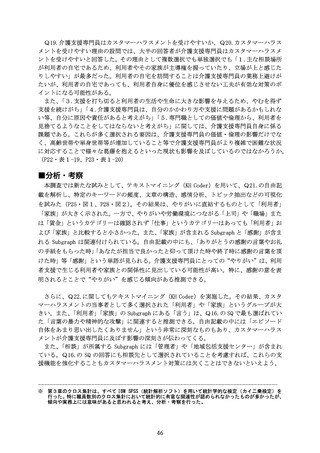

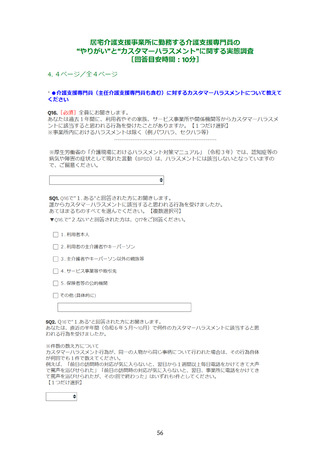

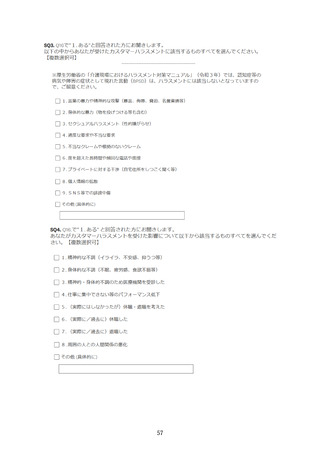

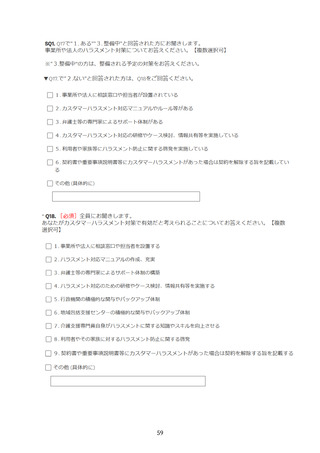

Q17.カスタマーハラスメント対策がある事業所が半数以上、整備中もあわせれば 76%であ

るが、未整備の事業所が 21.5%、無回答は 10.7%だった。居宅介護支援事業所にカスタマーハ

ラスメント対策がある程度定着しつつあるとはいえるだろう(P21、表1-17)

。一方で、実施

されている対策は「1.事業所や法人に相談窓口や担当者が設置されている」

「2.カスタマー

ハラスメント対応マニュアルやルールがある」「4.カスタマーハラスメント対応の研修やケ

ース検討、情報共有等を実施している」「6.契約書や重要説明書等にカスタマーハラスメン

トがあった場合は契約を解除する旨を記載している」と幅広く行われていた。

Q18.カスタマーハラスメント対策の中で最も多く選択された「9.契約書や重要説明書等

にカスタマーハラスメントがあった場合は契約を解除する旨を記載している」や「1.事業所

や法人に相談窓口や担当者が設置されている」等の事業所の対応が有効と考えられるのは当

然であるが、一方で「5.行政機関の積極的な関与やバックアップ体制」

「6.地域包括支援セ

ンターの積極的な関与やバックアップ体制」といった外部関連機関の支援も必要とされてい

ることが示された。また、

「10.その他」以外の選択肢は、すべて 10%程度(対回答者比率では

40~50%程度)の割合で選択されており、突出したものはなかった。これは、カスタマーハ

ラスメントには幅広い対応が必要とされているのと同時に、これといった決め手がない、対

策の困難さを示唆しているともいえよう(P22、表1-18)。

45

“満足”とQ16-SQ6.カスタマーハラスメントの解決状

況のクロス集計では、解決しなかったと回答した介護支援専門員の“やりがい”

“満足”が低

かった。“やりがい”では 13 選択肢のうち8選択肢で「影響しない」

「あまり影響しない」、

“満足”では 12 選択肢で「満足していない」「あまり満足していない」のネガティブな選択

肢の方が多く選択されていた(クロス集計結果は割愛)。

また、Q15.今後も介護支援専門員を続けるかの意思とのクロス集計では、Q16.カスタマ

ーハラスメントハラスメント経験がある介護支援専門員は、仕事を継続したい意向が低い傾

向が示され、その経験の有無と介護支援専門員の継続意向には統計的に有意な関連があるこ

とが確認できた。しかし、カスタマーハラスメントを経験すると辞めたくなるような単純な

傾向ではないことも確認できる。カスタマーハラスメントの経験があると、

「辞めたい」傾向

の回答の割合は高いが、仕事を「続けたい」したい人も一定数いる。この結果から、カスタマ

ーハラスメント対策を充実することは、介護支援専門員を継続する意向を高めることにつな

がることが明らかになった。

[図表2-27]

Q15.カスタマーハラスメントの経験有無×Q16.今後も介護支援専門員を続けたいか

0%

20%

40%

60%

80%

22.5%

64.4%

ある

30.7%

33.7%

13.1%

64.1%

ない

34.6%

1.続けたい

4.どちらかといえば辞めたい

n=1,155

100%

15.6%

6.9%

14.9%

29.5%

2.どちらかといえば続けたい

5.辞めたい

21.0%

10.0% 4.9%

3.どちらともいえない

Q17.カスタマーハラスメント対策がある事業所が半数以上、整備中もあわせれば 76%であ

るが、未整備の事業所が 21.5%、無回答は 10.7%だった。居宅介護支援事業所にカスタマーハ

ラスメント対策がある程度定着しつつあるとはいえるだろう(P21、表1-17)

。一方で、実施

されている対策は「1.事業所や法人に相談窓口や担当者が設置されている」

「2.カスタマー

ハラスメント対応マニュアルやルールがある」「4.カスタマーハラスメント対応の研修やケ

ース検討、情報共有等を実施している」「6.契約書や重要説明書等にカスタマーハラスメン

トがあった場合は契約を解除する旨を記載している」と幅広く行われていた。

Q18.カスタマーハラスメント対策の中で最も多く選択された「9.契約書や重要説明書等

にカスタマーハラスメントがあった場合は契約を解除する旨を記載している」や「1.事業所

や法人に相談窓口や担当者が設置されている」等の事業所の対応が有効と考えられるのは当

然であるが、一方で「5.行政機関の積極的な関与やバックアップ体制」

「6.地域包括支援セ

ンターの積極的な関与やバックアップ体制」といった外部関連機関の支援も必要とされてい

ることが示された。また、

「10.その他」以外の選択肢は、すべて 10%程度(対回答者比率では

40~50%程度)の割合で選択されており、突出したものはなかった。これは、カスタマーハ

ラスメントには幅広い対応が必要とされているのと同時に、これといった決め手がない、対

策の困難さを示唆しているともいえよう(P22、表1-18)。

45