よむ、つかう、まなぶ。

居宅介護支援事業所に勤務する介護支援専門員の“やりがい”と“カスタマーハラスメント”に関する実態調査報告書 (45 ページ)

出典

| 公開元URL | |

| 出典情報 | 居宅介護支援事業所に勤務する介護支援専門員の“やりがい”と“カスタマーハラスメント”に関する実態調査報告書(4/1)《日本介護支援専門員協会》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

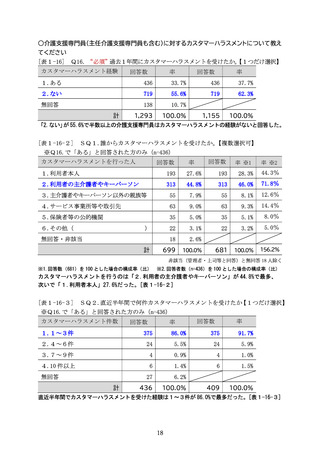

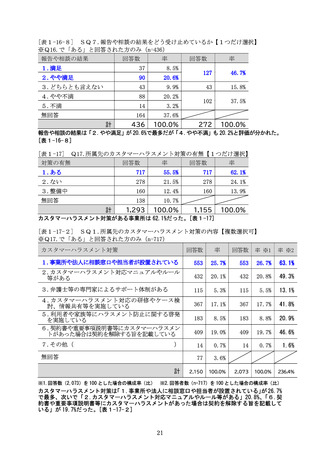

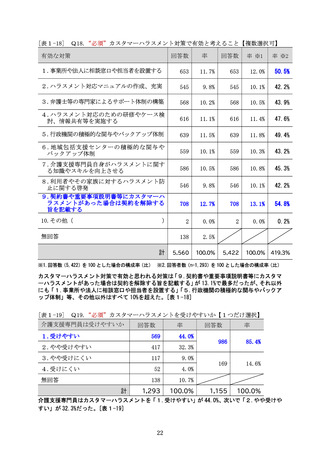

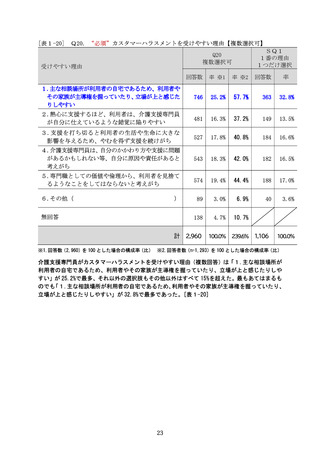

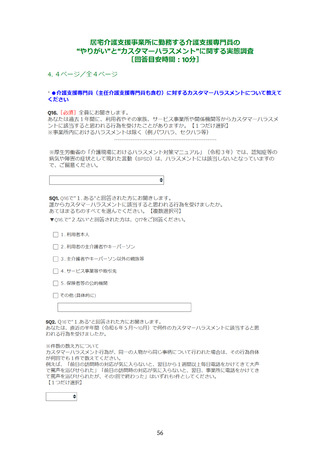

Q16.過去 1 年間にカスタマーハラスメントを受けた介護支援専門員は 33.7%だった(P18、

表 1 -16 )。「令 和5 年度厚 生労 働省 委託事 業 「 職場 のハ ラス メント に関 する 実態 調査

https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/001256082.pdf (PwC コンサルティング合同会

社)」では、過去3年「顧客からの著しい迷惑行為」を受けた経験が 10.8%となっており、職

種別でも医療・福祉職が含まれていると思われるサービス職でも 11.1%、全職種でも 13%を超

えるような職種はない。さらに、パーソル総合研究所が 2024 年6月に公開した「カスタマー

ハラスメントに関する定量調査(https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/data/customerharassment.html )

」では、過去3年のカスタマーハラスメントの経験率が、福祉系専門職種

(介護士、ヘルパーなど)の場合 34.5%、医療系専門職員(医師、看護師など)28.9%となっ

ている。これらを参考にすれば、本調査の過去1年の経験率 33.7%という結果は、低いとはい

えないだろう。加えて、55.6%は経験がないと回答しているが、無回答も 10.7%ある。もし、

無回答の中にカスタマーハラスメントか否か判断に迷うような行為を受けた経験があり、ど

ちらとも決めきれないため結果的に無回答を選んだ回答者がいたとすれば、介護支援専門員

は、場合によっては半数近くがカスタマーハラスメントかそれに近い行為を受けた経験があ

るという解釈も成り立つかもしれない。加えて、SQ2 で半年間のカスタマーハラスメント経験

数が、1~3件が 86.0%である一方、4件以上より上の3選択肢を合わせると 7.8%という深

刻な結果も示された(P18、表1-16-3)。

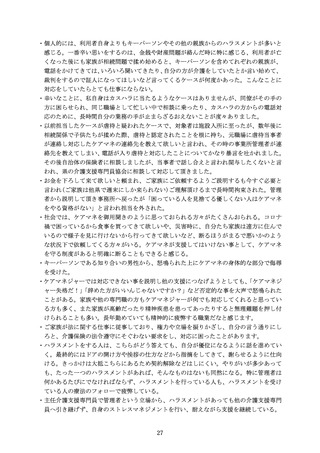

カスタマーハラスメントの大半(72.4%)は利用者の主介護者やキーパーソンと利用者本人

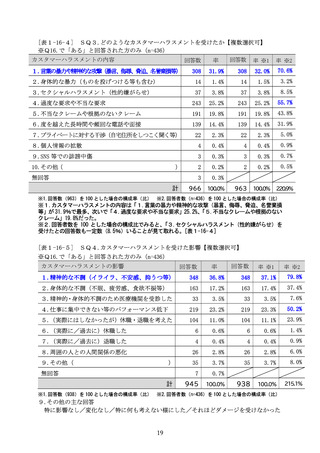

によって行われており(P18、表1-16-2)、カスタマーハラスメントの内容は言葉を介した

ものが多かった。その影響は「1.精神的な不調(イライラ、不安感、抑うつ等)

」36.8%、

「仕

事に集中できない等のパフォーマンス低下」23.2%、

「2.身体的な不調(不眠、疲労感、食欲

不振等)」17.2%の回答が多かった。さらに、

「5.(実際にはしなかったが)退職・休職を考え

た」も 11.0%の回答があったが、実際に休職や退職をした回答者はわずかであった(P19、表

1-16-5)。しかし、回答者は現任の介護支援専門員であり、カスタマーハラスメントによっ

て既に退職してしまった介護支援専門員がいたとしても調査対象にはならない。そのため、

一概にカスタマーハラスメントが休職や退職に影響していないとは言い切れないし、前述の

無回答者に関する考察も含めて、そもそも、カスタマーハラスメントを受けた介護支援専門

員の割合も真に実態を表しているとは必ずしも言い切れない。

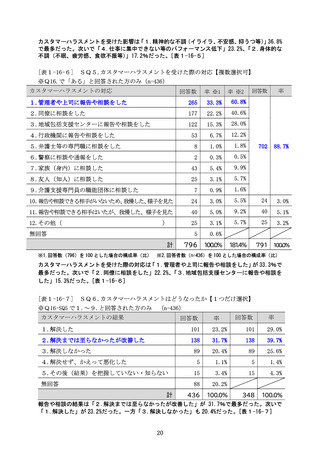

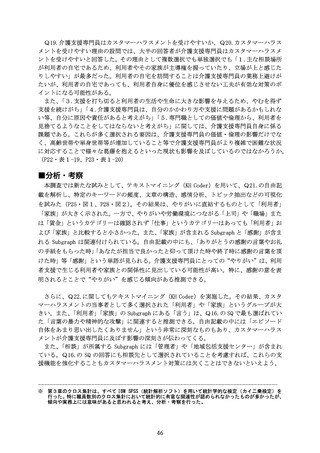

一方、カスタマーハラスメントを受けた際の対応は、

「1.管理者や上司に報告や相談をし

た」33.3%、「2.同僚に相談した」22.2%、「地域包括支援センターに報告や相談をした」が

15.3%だった(P20、表1-16-6)

。その結果、解決または改善したケースが半数以上だったが、

解決しなかったケースも 20%以上あった(P20、表1-16-7)

。さらに、報告や相談の結果に

「1.満足」と「5.不満」

、

「2.やや満足」と「4.やや不満」がそれぞれ近い割合で、

「3.ど

ちらともいえない」も 9.9%あり、カスタマーハラスメントを解決するのは容易ではないこと

も示唆している(P21、表1-16-8)。

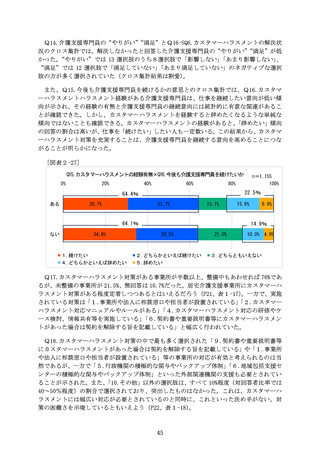

Q5.性別とのクロス集計では、カスタマーハラスメントの経験ありは男性 43%、女性 36%

だった。男性の経験率の方が高かったが、相関分析の結果では性別とカスタマーハラスメン

トの間に、統計的に有意な関連性は認められなかった(p=.051)※(クロス集計結果は割愛)

。

44

表 1 -16 )。「令 和5 年度厚 生労 働省 委託事 業 「 職場 のハ ラス メント に関 する 実態 調査

https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/001256082.pdf (PwC コンサルティング合同会

社)」では、過去3年「顧客からの著しい迷惑行為」を受けた経験が 10.8%となっており、職

種別でも医療・福祉職が含まれていると思われるサービス職でも 11.1%、全職種でも 13%を超

えるような職種はない。さらに、パーソル総合研究所が 2024 年6月に公開した「カスタマー

ハラスメントに関する定量調査(https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/data/customerharassment.html )

」では、過去3年のカスタマーハラスメントの経験率が、福祉系専門職種

(介護士、ヘルパーなど)の場合 34.5%、医療系専門職員(医師、看護師など)28.9%となっ

ている。これらを参考にすれば、本調査の過去1年の経験率 33.7%という結果は、低いとはい

えないだろう。加えて、55.6%は経験がないと回答しているが、無回答も 10.7%ある。もし、

無回答の中にカスタマーハラスメントか否か判断に迷うような行為を受けた経験があり、ど

ちらとも決めきれないため結果的に無回答を選んだ回答者がいたとすれば、介護支援専門員

は、場合によっては半数近くがカスタマーハラスメントかそれに近い行為を受けた経験があ

るという解釈も成り立つかもしれない。加えて、SQ2 で半年間のカスタマーハラスメント経験

数が、1~3件が 86.0%である一方、4件以上より上の3選択肢を合わせると 7.8%という深

刻な結果も示された(P18、表1-16-3)。

カスタマーハラスメントの大半(72.4%)は利用者の主介護者やキーパーソンと利用者本人

によって行われており(P18、表1-16-2)、カスタマーハラスメントの内容は言葉を介した

ものが多かった。その影響は「1.精神的な不調(イライラ、不安感、抑うつ等)

」36.8%、

「仕

事に集中できない等のパフォーマンス低下」23.2%、

「2.身体的な不調(不眠、疲労感、食欲

不振等)」17.2%の回答が多かった。さらに、

「5.(実際にはしなかったが)退職・休職を考え

た」も 11.0%の回答があったが、実際に休職や退職をした回答者はわずかであった(P19、表

1-16-5)。しかし、回答者は現任の介護支援専門員であり、カスタマーハラスメントによっ

て既に退職してしまった介護支援専門員がいたとしても調査対象にはならない。そのため、

一概にカスタマーハラスメントが休職や退職に影響していないとは言い切れないし、前述の

無回答者に関する考察も含めて、そもそも、カスタマーハラスメントを受けた介護支援専門

員の割合も真に実態を表しているとは必ずしも言い切れない。

一方、カスタマーハラスメントを受けた際の対応は、

「1.管理者や上司に報告や相談をし

た」33.3%、「2.同僚に相談した」22.2%、「地域包括支援センターに報告や相談をした」が

15.3%だった(P20、表1-16-6)

。その結果、解決または改善したケースが半数以上だったが、

解決しなかったケースも 20%以上あった(P20、表1-16-7)

。さらに、報告や相談の結果に

「1.満足」と「5.不満」

、

「2.やや満足」と「4.やや不満」がそれぞれ近い割合で、

「3.ど

ちらともいえない」も 9.9%あり、カスタマーハラスメントを解決するのは容易ではないこと

も示唆している(P21、表1-16-8)。

Q5.性別とのクロス集計では、カスタマーハラスメントの経験ありは男性 43%、女性 36%

だった。男性の経験率の方が高かったが、相関分析の結果では性別とカスタマーハラスメン

トの間に、統計的に有意な関連性は認められなかった(p=.051)※(クロス集計結果は割愛)

。

44