よむ、つかう、まなぶ。

居宅介護支援事業所に勤務する介護支援専門員の“やりがい”と“カスタマーハラスメント”に関する実態調査報告書 (38 ページ)

出典

| 公開元URL | |

| 出典情報 | 居宅介護支援事業所に勤務する介護支援専門員の“やりがい”と“カスタマーハラスメント”に関する実態調査報告書(4/1)《日本介護支援専門員協会》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

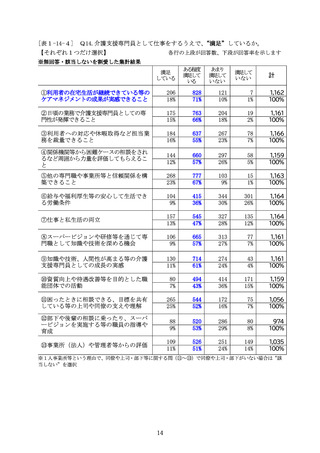

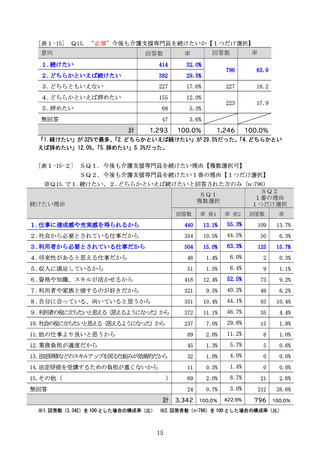

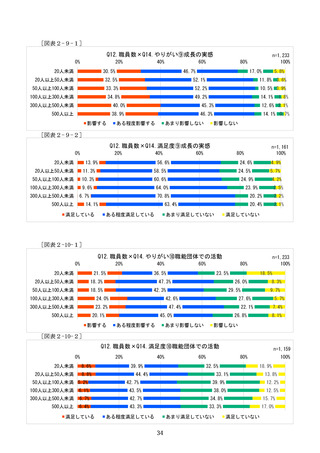

Q15.に関して、Q4.で確認した年齢を基に、40 歳以下、それ以上は、41~50 歳、51~60

歳、61~70 歳、71 歳以上に5分類しクロス集計を行ったが、統計的に有意な関連性は見られ

なかった

※(クロス集計結果は割愛)

。

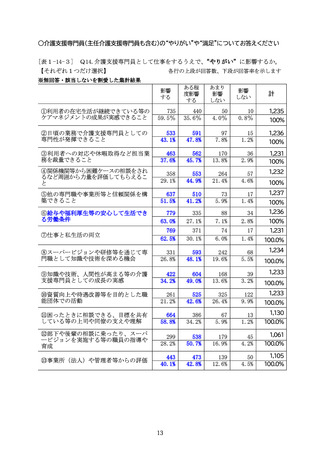

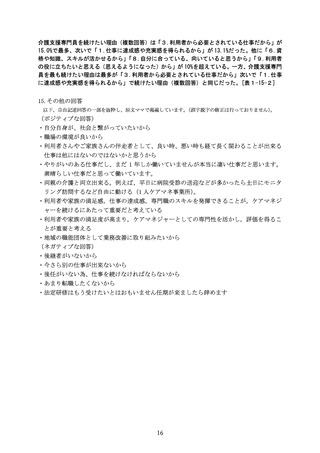

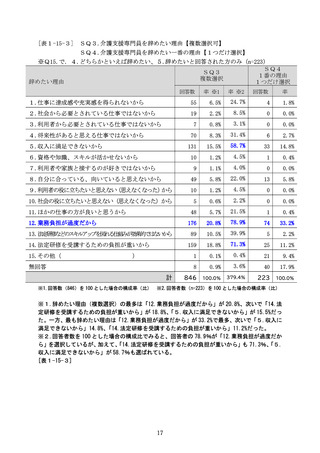

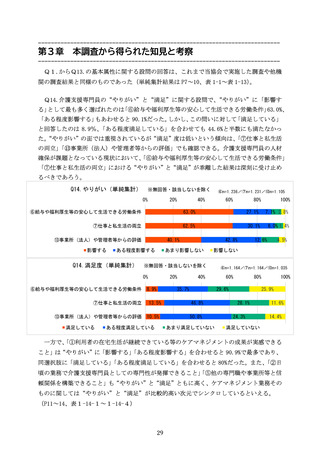

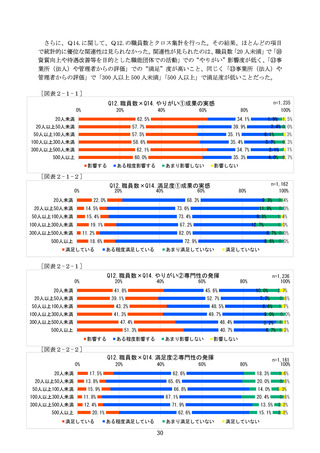

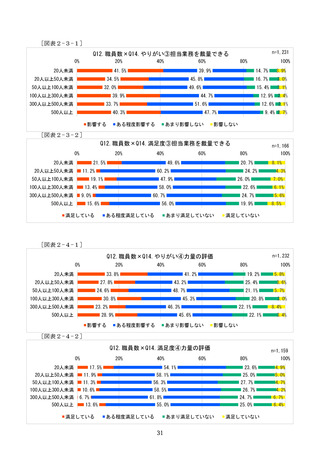

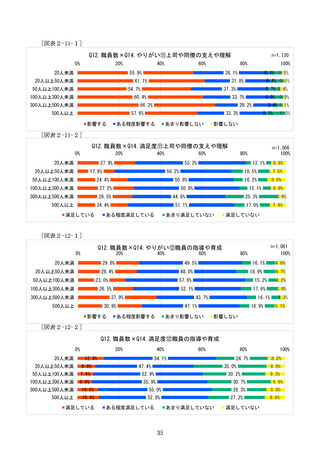

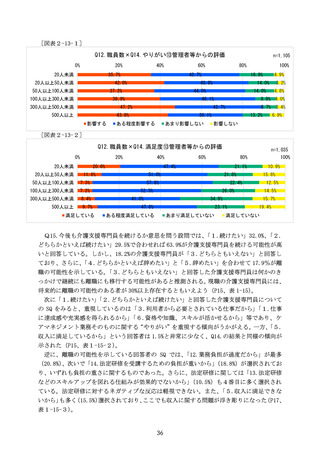

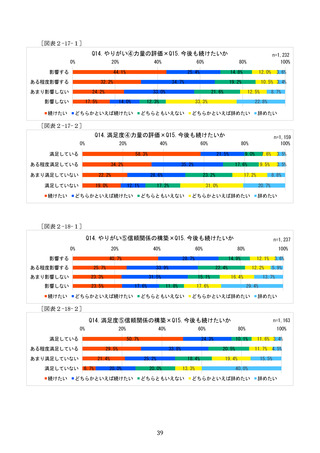

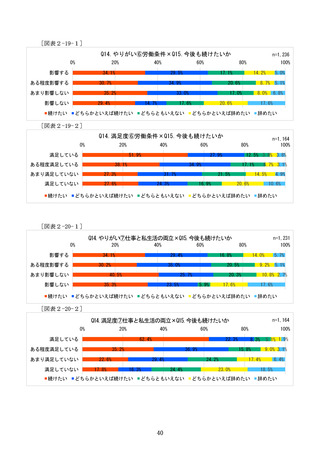

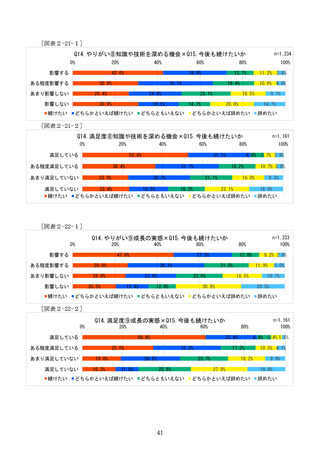

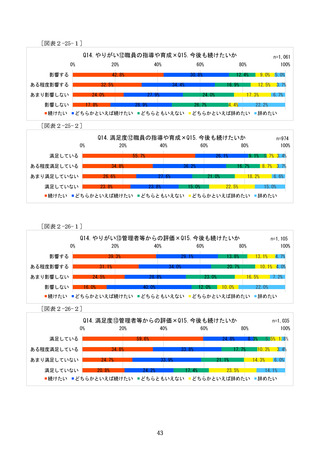

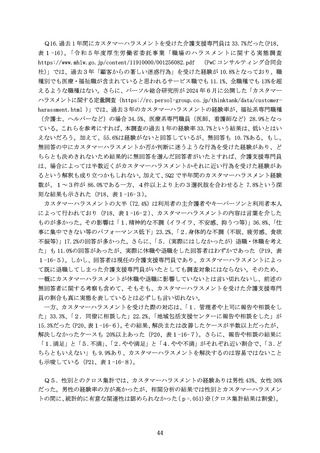

さらに、Q15.に関して、Q14.の“やりがい”と“満足”に関する設問の 13 の選択肢との

クロス集計を行った。その結果、

「⑥給与や福利厚生等の安心して生活できる労働条件」「⑦

仕事と私生活の両立」

「⑬事業所(法人)や管理者等からの評価」の3選択肢の“満足”度で

統計的に信頼性が高く非常に有意な関連性が認められた。3選択肢とも「満足している」回

答者ほど、今後も介護支援専門員を続けたいとする回答が多く、

「満足していない」回答者ほ

ど辞めたい回答が多かった。また、

「⑩資質向上や待遇改善等を目的とした職能団体での活動」

は“やりがい”影響度と“満足”度の両面で、高くなるにつれ、介護支援専門員を続けたい意

向が増加することも確認できた。これらの結果から、労働条件、仕事と私生活の両立は非常

に重要であることが確認できた。また、事業所等から評価されることも重要であることが示

された。事業所によって評価の基準は異なるだろうが、ケアマネジメントの専門職としての

介護支援専門員の適切に評価できる基準が重要であり、そのようなものを提示するのは当協

会の役割であろう。

一方で、利用者の在宅生活が継続できている等のケアマネジメントの成果が実感できるこ

と」

「⑤他の専門職や事業所等と信頼関係を構築できること」では、

“やりがい”影響度、

“満

足”度ともに統計的に一定の関連性は示されたものの信頼性は低かった。しかし、

「①利用者

の在宅生活が継続できている等のケアマネジメントの成果が実感できること」に「満足して

いない」回答者は、1人も介護支援専門員を続けたいと回答していなかった。これに関して

は非常に気がかりな結果である。

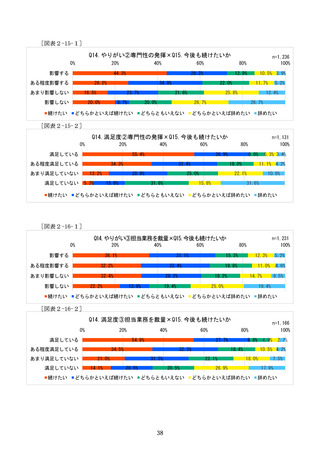

[図表2-14-1]

Q14.やりがい①成果の実感×Q15.今後も続けたいか

0%

20%

影響する

60%

38.5%

ある程度影響する

20.0%

影響しない

20.0%

80%

30.2%

26.1%

あまり影響しない

続けたい

40%

16.0%

どちらかといえば続けたい

22.5%

26.0%

10.0%

100%

15.0%

33.9%

10.0%

n=1,235

12.2%

4.1%

11.6%

5.9%

24.0%

10.0%

14.0%

50.0%

どちらともいえない

どちらかといえば辞めたい

辞めたい

[図表2-14-2]

Q14.満足度①成果の実感×Q15.今後も続けたいか

0%

20%

満足している

12.4%

24.0%

14.3%

どちらかといえば続けたい

28.6%

19.0%

24.0%

25.6%

どちらともいえない

37

10.2%

33.5%

14.3%

n=1,162

100%

80%

23.8%

31.6%

満足していない 0.0%

続けたい

60%

53.4%

ある程度満足している

あまり満足していない

40%

7.8% 4.9%

11.6%

4.3%

14.0%

42.9%

どちらかといえば辞めたい

辞めたい

歳、61~70 歳、71 歳以上に5分類しクロス集計を行ったが、統計的に有意な関連性は見られ

なかった

※(クロス集計結果は割愛)

。

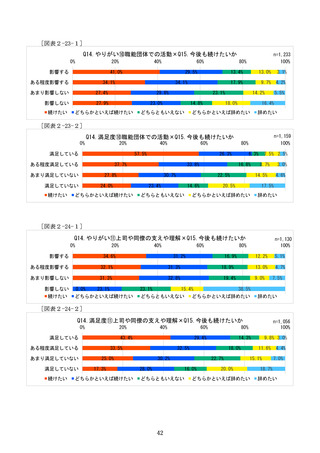

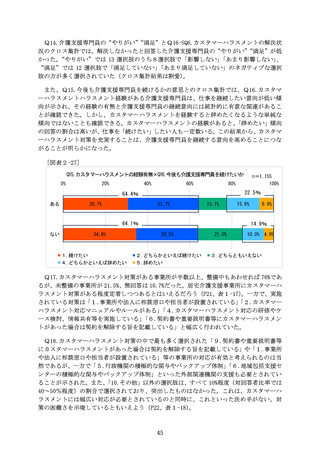

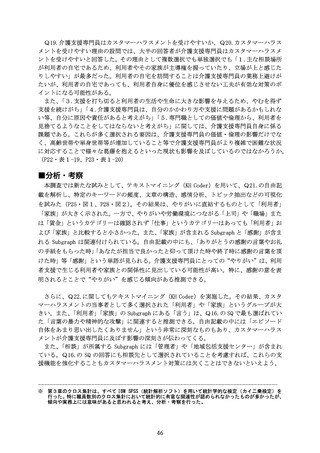

さらに、Q15.に関して、Q14.の“やりがい”と“満足”に関する設問の 13 の選択肢との

クロス集計を行った。その結果、

「⑥給与や福利厚生等の安心して生活できる労働条件」「⑦

仕事と私生活の両立」

「⑬事業所(法人)や管理者等からの評価」の3選択肢の“満足”度で

統計的に信頼性が高く非常に有意な関連性が認められた。3選択肢とも「満足している」回

答者ほど、今後も介護支援専門員を続けたいとする回答が多く、

「満足していない」回答者ほ

ど辞めたい回答が多かった。また、

「⑩資質向上や待遇改善等を目的とした職能団体での活動」

は“やりがい”影響度と“満足”度の両面で、高くなるにつれ、介護支援専門員を続けたい意

向が増加することも確認できた。これらの結果から、労働条件、仕事と私生活の両立は非常

に重要であることが確認できた。また、事業所等から評価されることも重要であることが示

された。事業所によって評価の基準は異なるだろうが、ケアマネジメントの専門職としての

介護支援専門員の適切に評価できる基準が重要であり、そのようなものを提示するのは当協

会の役割であろう。

一方で、利用者の在宅生活が継続できている等のケアマネジメントの成果が実感できるこ

と」

「⑤他の専門職や事業所等と信頼関係を構築できること」では、

“やりがい”影響度、

“満

足”度ともに統計的に一定の関連性は示されたものの信頼性は低かった。しかし、

「①利用者

の在宅生活が継続できている等のケアマネジメントの成果が実感できること」に「満足して

いない」回答者は、1人も介護支援専門員を続けたいと回答していなかった。これに関して

は非常に気がかりな結果である。

[図表2-14-1]

Q14.やりがい①成果の実感×Q15.今後も続けたいか

0%

20%

影響する

60%

38.5%

ある程度影響する

20.0%

影響しない

20.0%

80%

30.2%

26.1%

あまり影響しない

続けたい

40%

16.0%

どちらかといえば続けたい

22.5%

26.0%

10.0%

100%

15.0%

33.9%

10.0%

n=1,235

12.2%

4.1%

11.6%

5.9%

24.0%

10.0%

14.0%

50.0%

どちらともいえない

どちらかといえば辞めたい

辞めたい

[図表2-14-2]

Q14.満足度①成果の実感×Q15.今後も続けたいか

0%

20%

満足している

12.4%

24.0%

14.3%

どちらかといえば続けたい

28.6%

19.0%

24.0%

25.6%

どちらともいえない

37

10.2%

33.5%

14.3%

n=1,162

100%

80%

23.8%

31.6%

満足していない 0.0%

続けたい

60%

53.4%

ある程度満足している

あまり満足していない

40%

7.8% 4.9%

11.6%

4.3%

14.0%

42.9%

どちらかといえば辞めたい

辞めたい