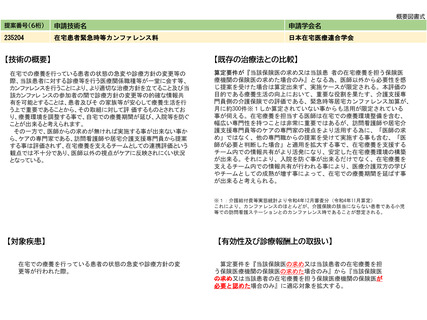

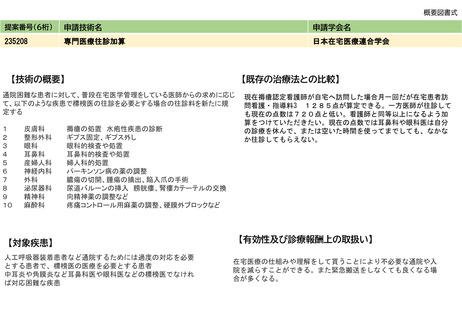

提案書03(0399頁~0598頁)医療技術評価・再評価提案書 (58 ページ)

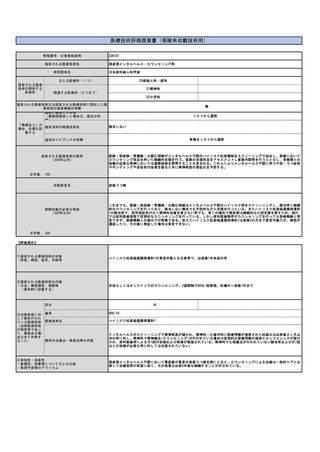

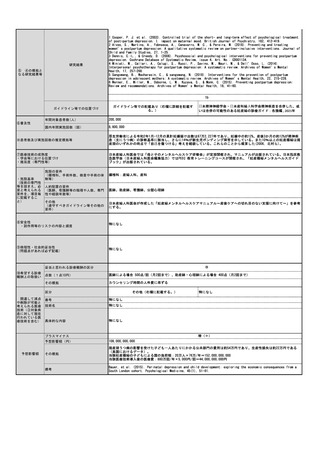

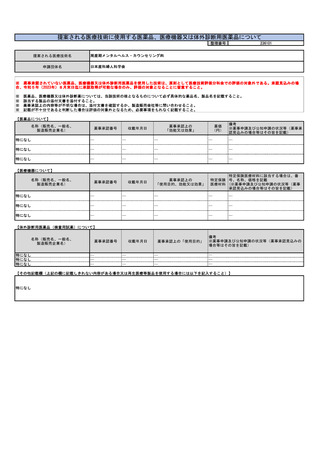

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

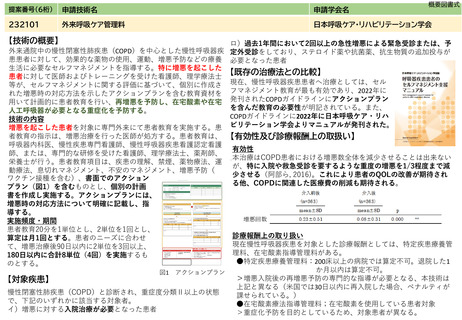

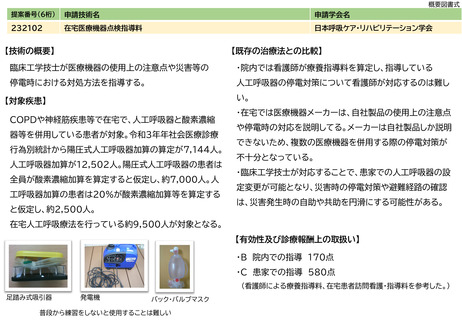

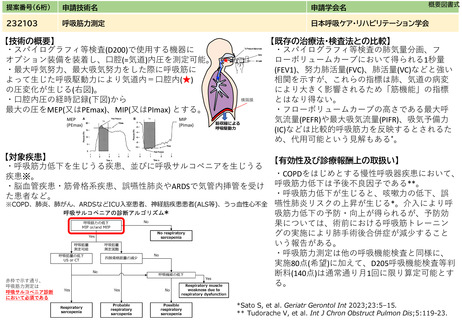

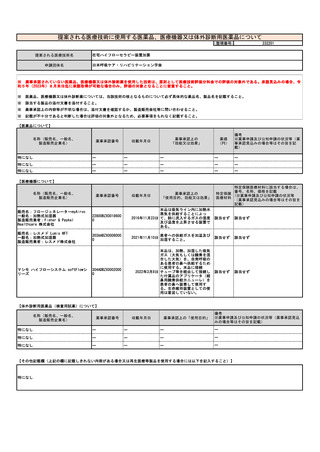

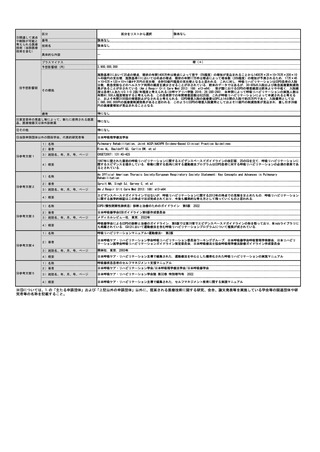

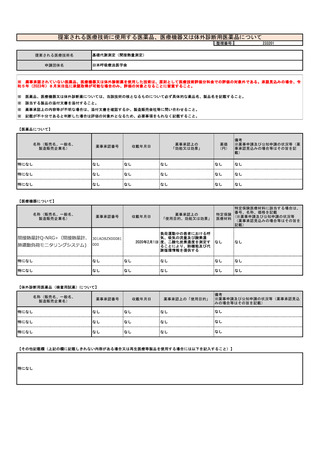

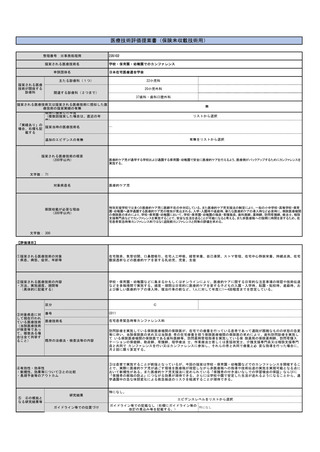

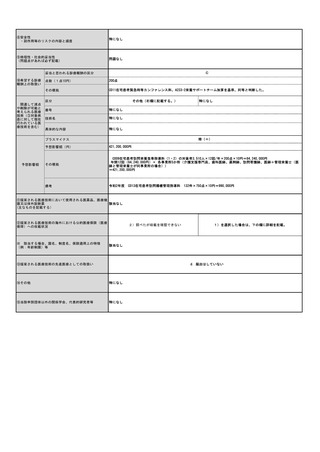

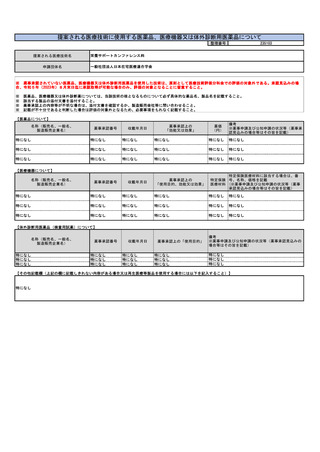

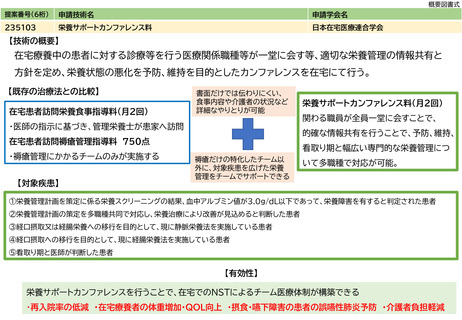

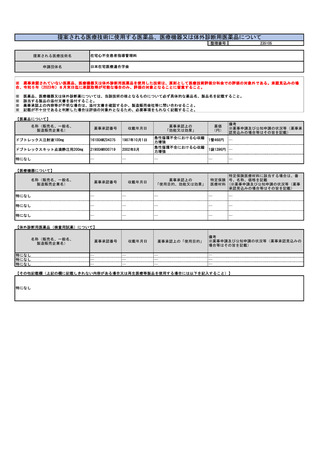

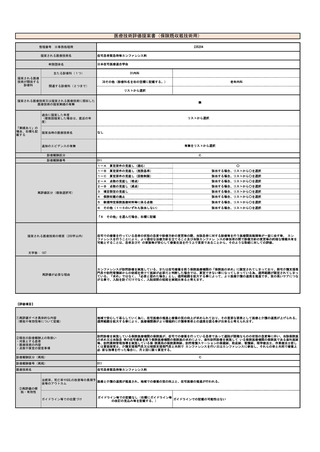

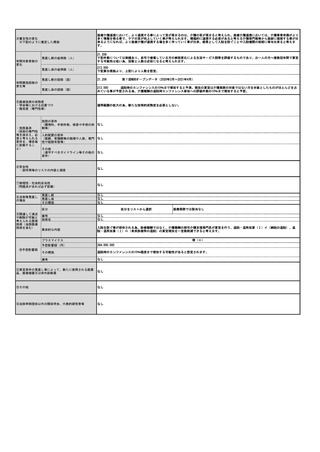

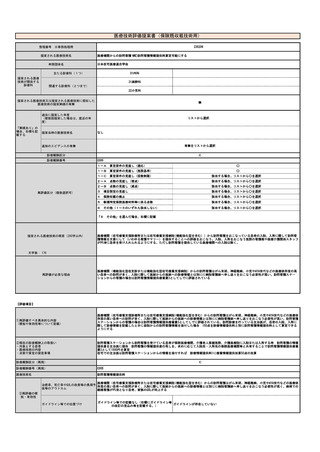

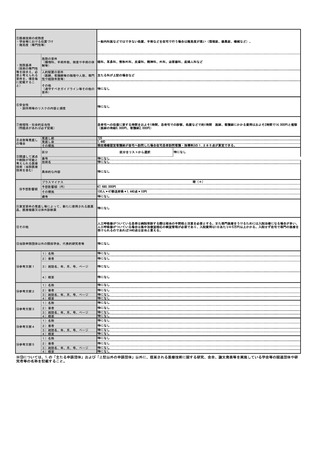

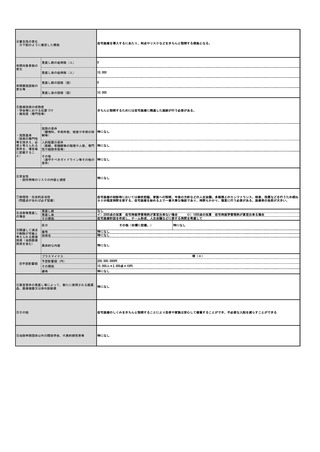

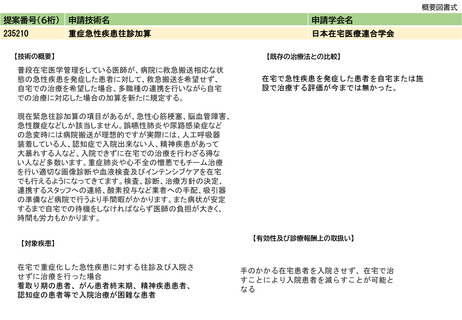

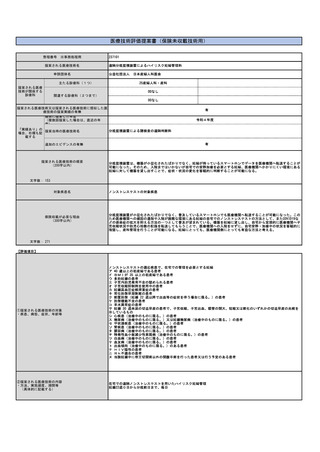

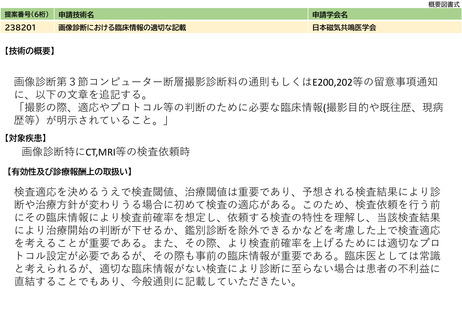

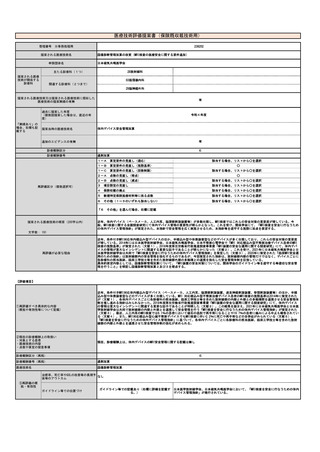

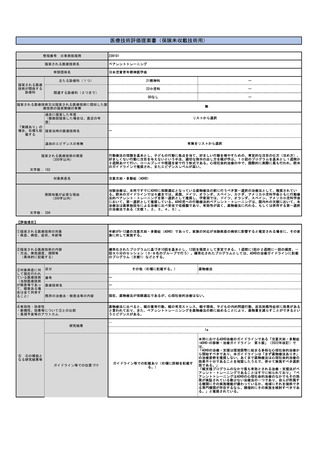

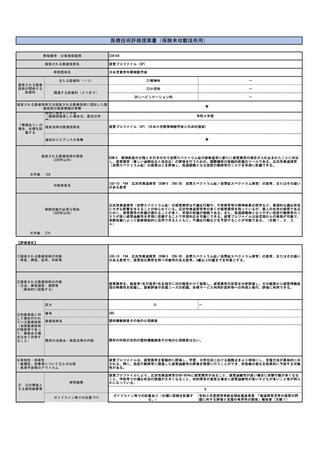

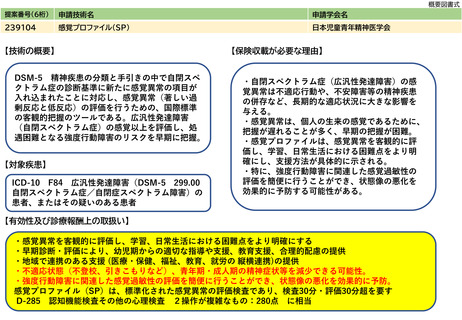

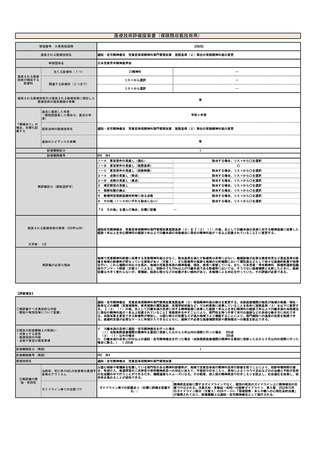

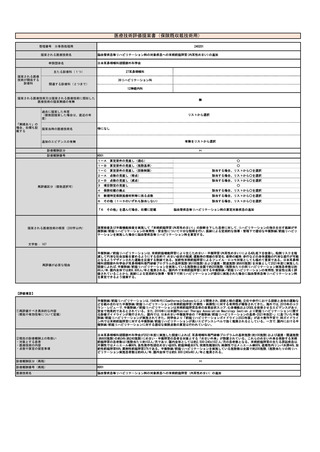

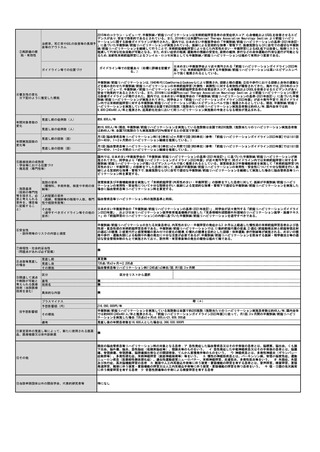

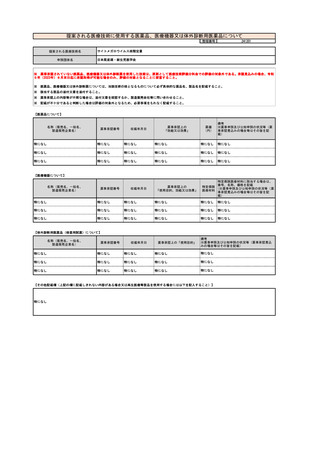

整理番号

※事務処理用

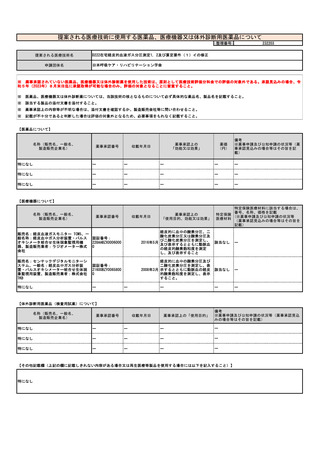

提案される医療技術名

申請団体名

235104

在宅持続硬膜外ブロック指導管理料

日本在宅医療連合学会

主たる診療科(1つ)

提案される医療

技術が関係する

診療科

38その他(診療科名を右の空欄に記載する。)

在宅医療

38その他(診療科名を右の空欄に記載する。)

ペインクリニック科

38その他(診療科名を右の空欄に記載する。)

緩和医療科

関連する診療科(2つまで)

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した医

療技術の提案実績の有無

過去に提案した年度

(複数回提案した場合は、直近の年

度)

「実績あり」の

―

場合、右欄も記 提案当時の医療技術名

載する

リストから選択

追加のエビデンスの有無

有無をリストから選択

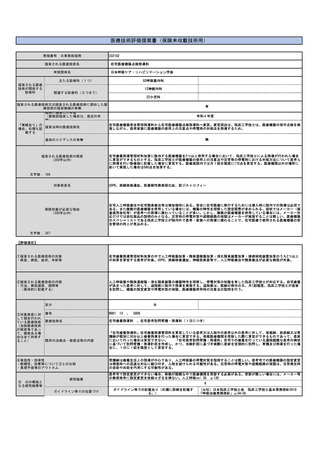

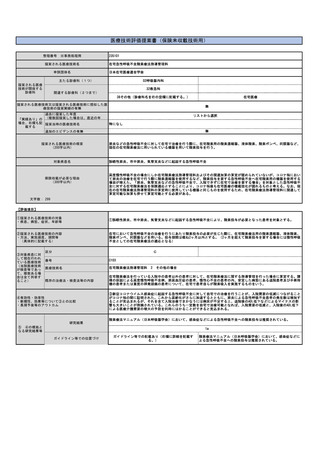

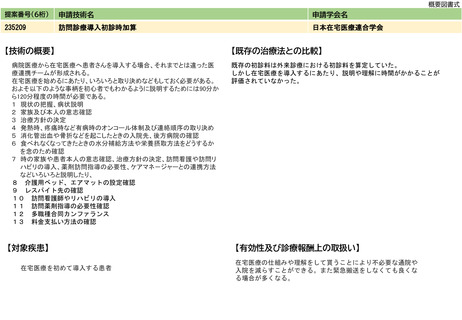

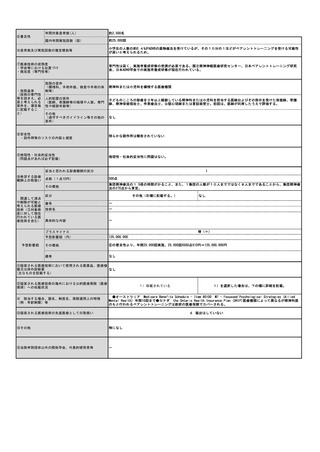

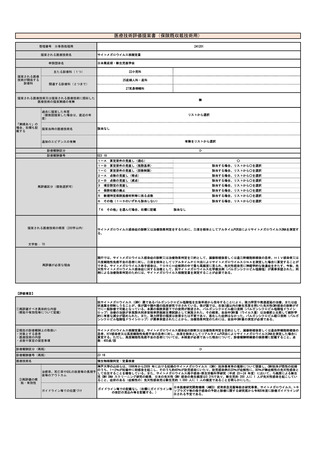

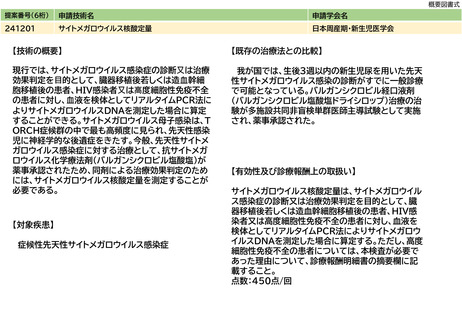

提案される医療技術の概要

(200字以内)

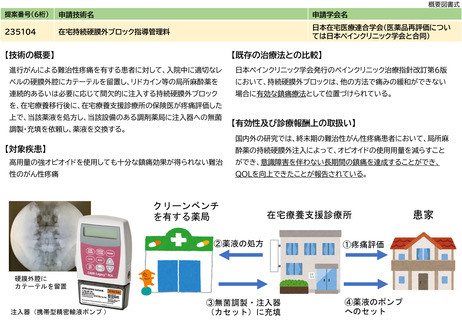

強オピオイドでも鎮痛効果が不十分の難治性がん性疼痛を有する入院がん患者に対して、ペインクリニック専門医は、リド

カイン等の局所麻酔薬にモルヒネ等のオピオイドを添加した薬液を用いた持続硬膜外ブロックを導入することがある。本指

導管理料は、当該ブロックを入院中から継続している患者の在宅療養移行後に、在宅療養支援診療所の保険医が当該ブロッ

クに関する指導管理を行った場合に算定する。

文字数: 186

対象疾患名

保険収載が必要な理由

(300字以内)

文字数: 287

無

高用量の強オピオイドを使用しても十分な鎮痛効果が得られない進行がんによる難治性のがん性疼痛

持続硬膜外ブロックは、適切なレベルの硬膜外腔にカテーテルを留置し、硬膜外ポートを植え込んで、患者自己調節鎮痛機

能付きの携帯注入器で、当該薬液を投与する方法である。国内有効例では、当該設備を有する医療機関のペインクリニック

専門医が、薬液を自院で処方し無菌調製していた。しかしながら、がん患者は病状の進行とともに遠方の専門医療機関に通

院できなくなってくる。そのため、在宅療養支援診療所の保険医が当該薬液を処方し、当該設備のある調剤薬局に無菌調製

を依頼する方法が求められる。その際、リドカイン等の局所麻酔薬が「在宅医療で使用できる薬剤」として適応拡大させる

ことも併せて求められる。

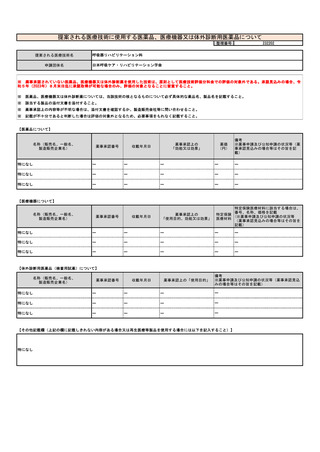

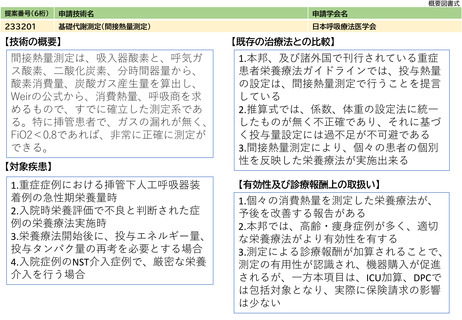

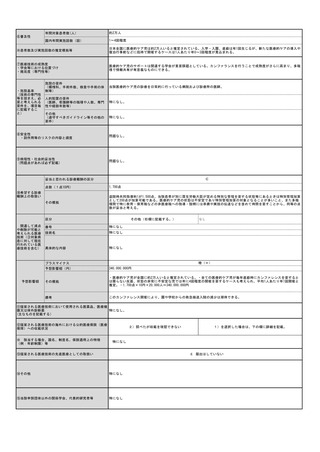

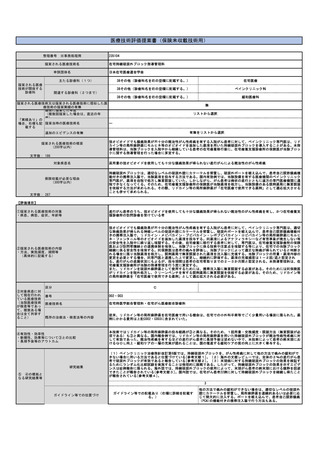

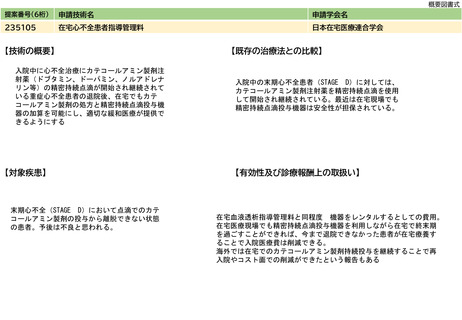

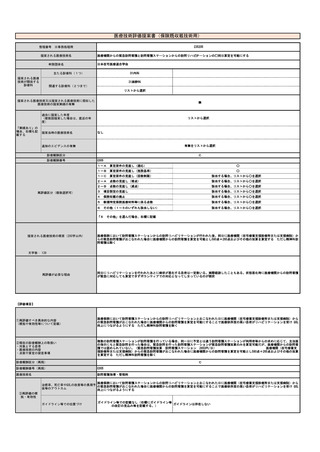

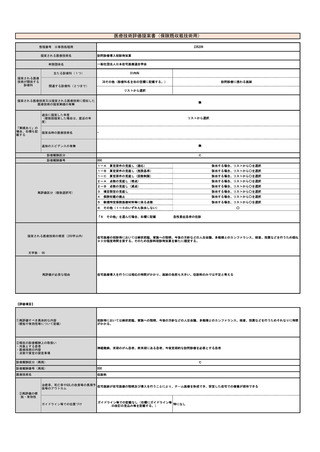

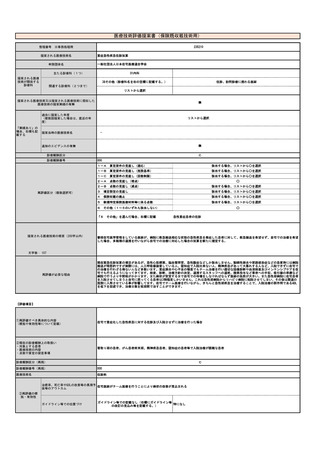

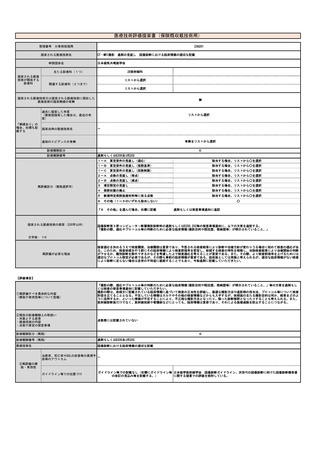

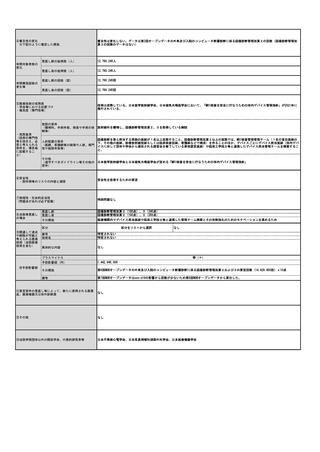

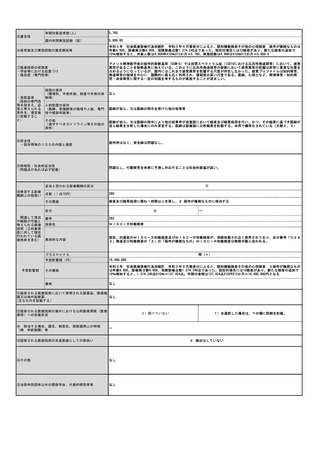

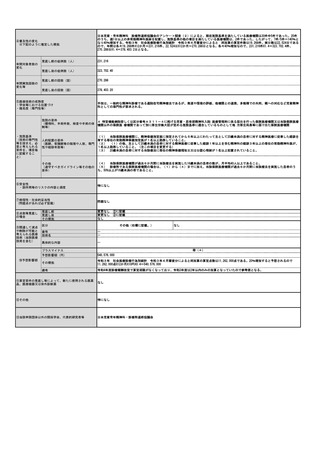

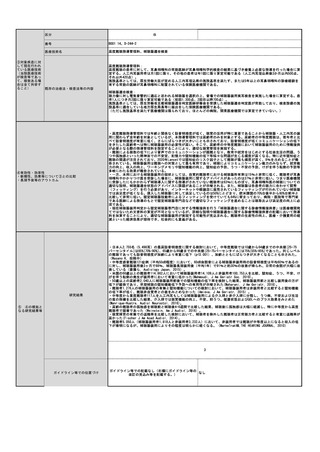

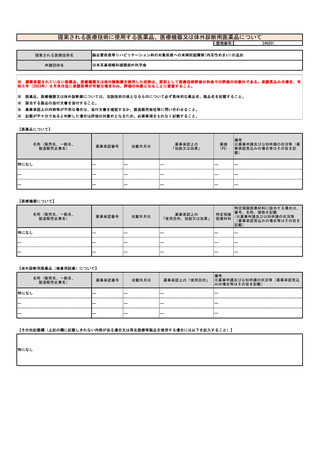

【評価項目】

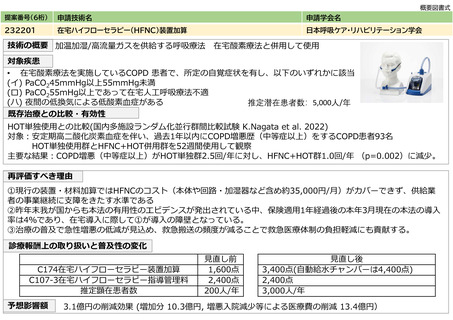

①提案される医療技術の対象

・疾患、病態、症状、年齢等

進行がん患者のうち、強オピオイドを使用しても十分な鎮痛効果が得られない難治性のがん性疼痛を有し、かつ在宅療養支

援診療所の訪問診療を受けている者

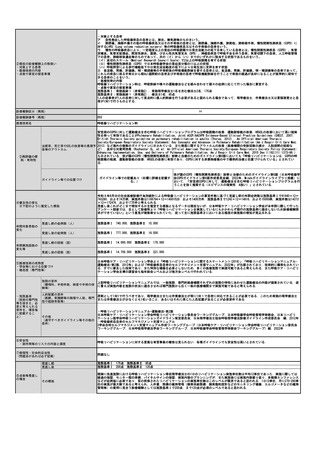

②提案される医療技術の内容

・方法、実施頻度、期間等

(具体的に記載する)

強オピオイドでも鎮痛効果が不十分の難治性がん性疼痛を有する入院がん患者に対して、ペインクリニック専門医は、適切

な除痛効果が得られる神経レベルの硬膜外腔にカテーテルを留置し、硬膜外ポートを植え込んで、患者自己調節鎮痛機能付

きの携帯注入器で、リドカイン・メピバカイン・ブピバカイン・レボブピバカイン・ロピバカイン等の局所麻酔薬にモルヒ

ネ・フェンタニル等のオピオイドを添加した薬液を投与する。同薬液によるアナフィラキシーなど有害事象が発生しない等

の安全性を入院中に繰り返し確認する。その後、自宅療養に移行する患者に対して、専門医は、在宅療養支援診療所の保険

医および訪問看護師との連携体制を確保し、当該ブロックに係る技術や注意点を確認する等により、在宅での当該ブロック

継続に係る安全性を確保する。同保険医は患者の痛みを評価し、当該ブロックによって適正な除痛が得られていると判断さ

れる場合に限り当該薬液を処方し、調剤薬局で無菌調製された薬液を注入器に充填する。当該ブロックの用量・薬液内容の

変更を必要とする場合、同専門医と連携した上で変更し、継続的に評価する。薬液の充填頻度は1-2回/週と想定され

る。進行がんの進展状況にもよるが、投与期間は患者の在宅看取りまでの2-3か月間と想定される。本指導管理料は、在

宅療養支援診療所が当該の指導管理を行う度に算定する。

また、リドカインを硬膜外麻酔薬として使用するためには、携帯注入器に無菌調製する必要がある。そのためには同保険医

がリドカインを院外処方し、クリーンベンチを有する調剤薬局に無菌調製を依頼する必要がある。そのため、リドカイン等

の局所麻酔薬を「在宅医療で使用できる薬剤」として適応拡大される必要がある。

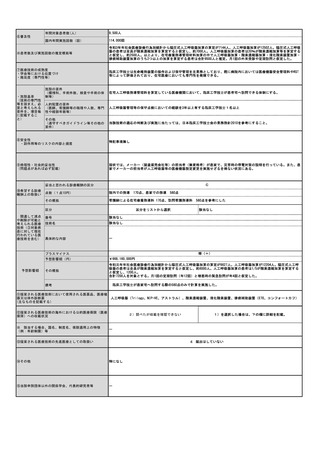

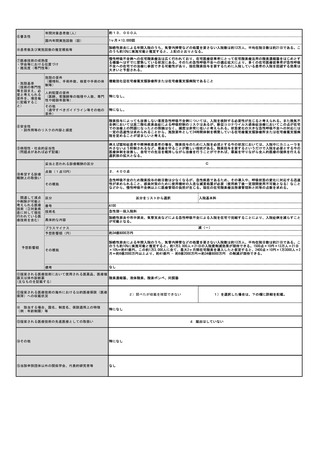

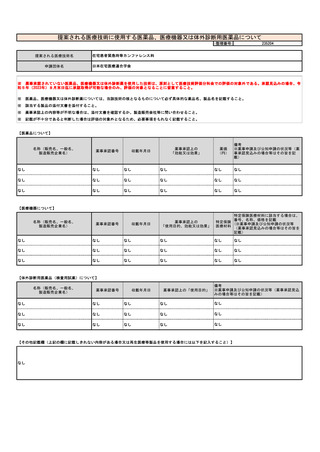

区分

③対象疾患に対

して現在行われ

ている医療技術

(当該医療技術

が検査等であっ

て、複数ある場

合は全て列挙す

ること)

C

番号

002・003

医療技術名

在宅時医学総合管理料・在宅がん医療総合診療料

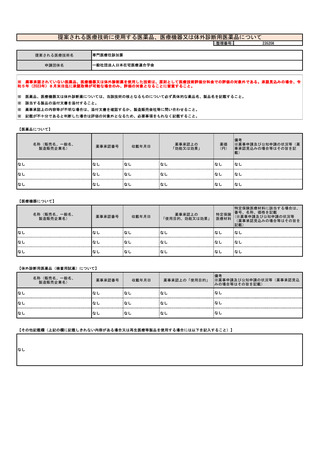

既存の治療法・検査法等の内容

従来、リドカイン等の局所麻酔薬を在宅医療で用いる機会は、在宅での小外科手術等でごく少量用いる場面に限られた。薬

剤にかかる費用は上記C002・C003に含まれていた。

④有効性・効率性

・新規性、効果等について③との比較

・長期予後等のアウトカム

研究結果

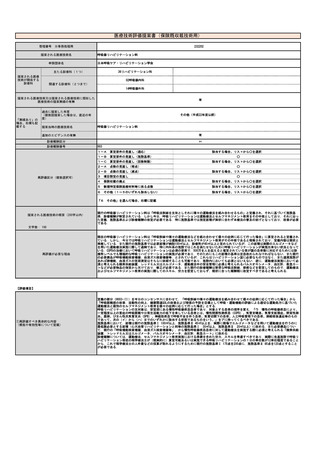

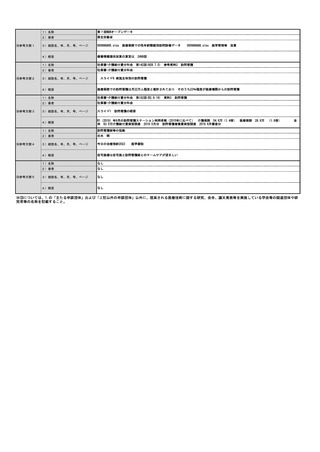

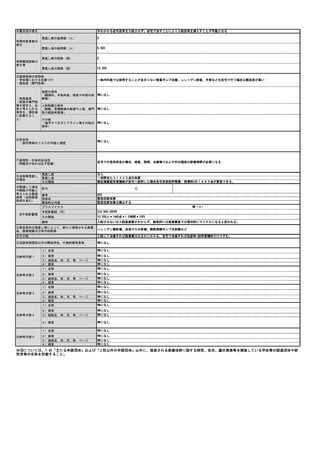

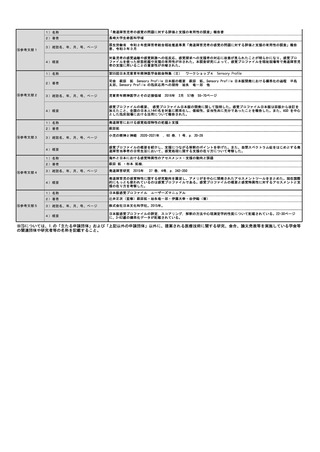

⑤ ④の根拠と

なる研究結果等

本技術ではリドカイン等の局所麻酔薬の投与経路が③と異なる。そのため、1回用量・交換頻度・調製方法(無菌調製が必

須である)も③と異なる。国内報告例では、リドカイン等の局所麻酔薬を用いた持続硬膜外ブロックが難治性癌性疼痛に対

して有効であった。難治性疼痛を有するほどの進行がん患者に長期予後は望めない中で、本技術によって患者の終末期にお

けるQOL向上・緩和ケアの一層の充実が図れることは、国の推進する緩和ケアの質の向上に大きく寄与する。

(1)ペインクリニック治療指針改訂第6版では、持続硬膜外ブロックを、がん性疼痛に対して他の方法で痛みの緩和がで

きない場合に用いる方法であると位置づけている[参考文献1]。(2)海外の文献レビューでは、全体の2%の進行がん患

者で硬膜外ブロックが有効であると報告している[参考文献2]。(3)末期癌に対する持続硬膜外ブロックの効果を検証す

るためにランダム化比較試験を実施することは倫理的に困難である。したがって、持続硬膜外ブロックの効果を示すエビデ

ンスは症例報告に限られる。海外誌では、持続硬膜外ブロックの使用によって、末期がん患者の終末期における鎮静を回避

できたことが報告されている[参考文献3]。国内誌では、在宅がん患者22例に対して持続硬膜外ブロックを継続し得たこと

が報告されている[参考文献4]。

3

ガイドライン等での位置づけ

ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す

る。)

456

他の方法で痛みの緩和ができない場合は、適切なレベルの硬膜外

腔にカテーテルを留置し、局所麻酔薬を連続的あるいは必要に応

じて間欠的に注入する。ポートを植え込んで、患者自己調節鎮痛

(PCA)の機能付きの携帯注入器で行う方法もある。