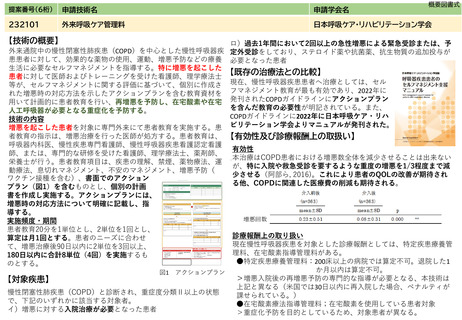

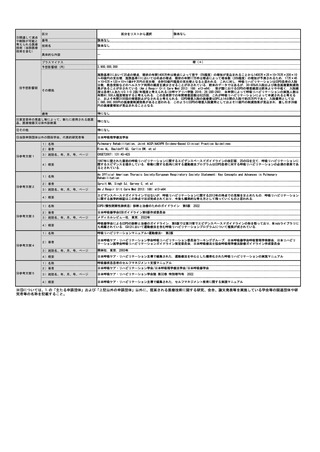

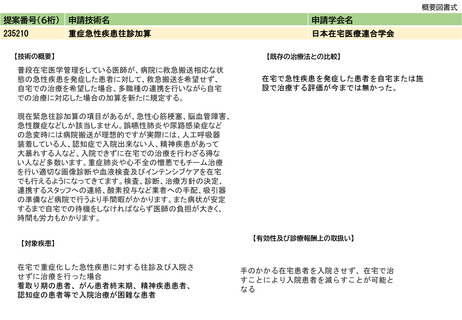

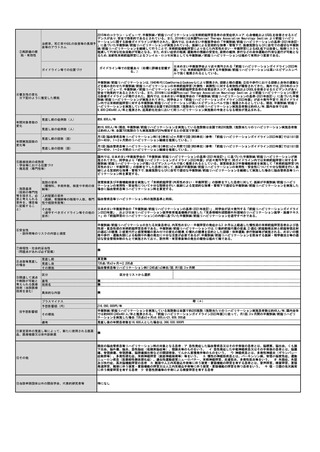

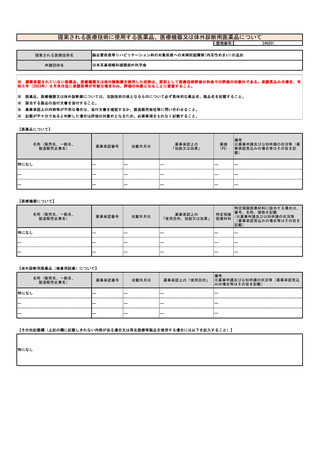

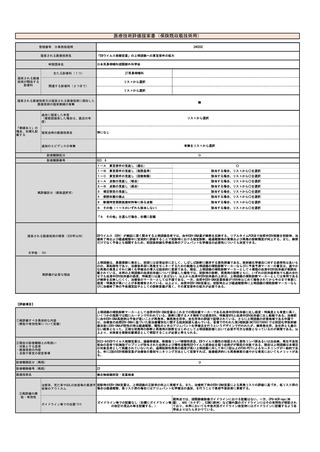

提案書03(0399頁~0598頁)医療技術評価・再評価提案書 (18 ページ)

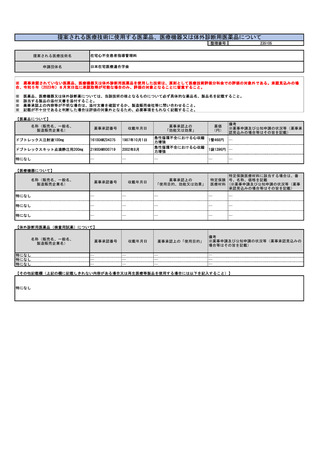

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

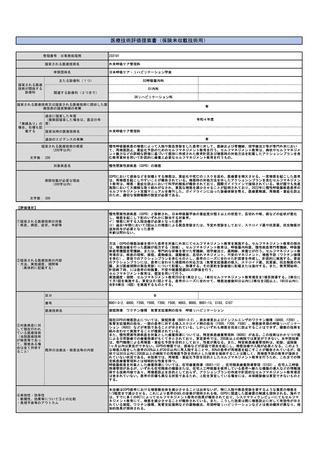

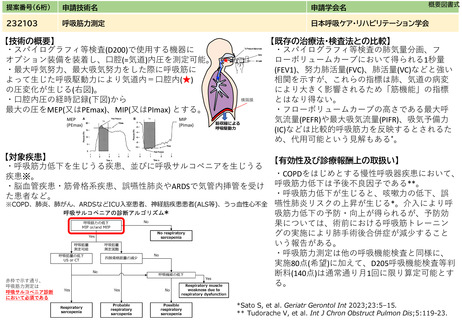

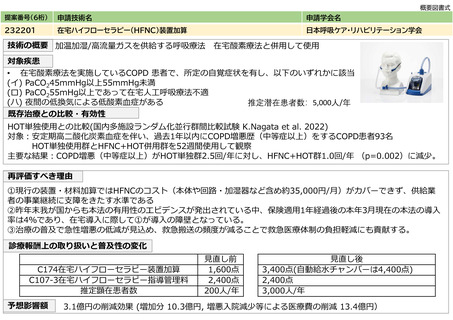

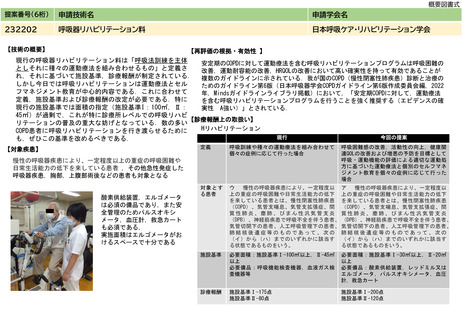

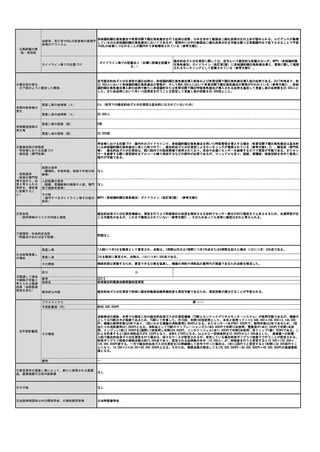

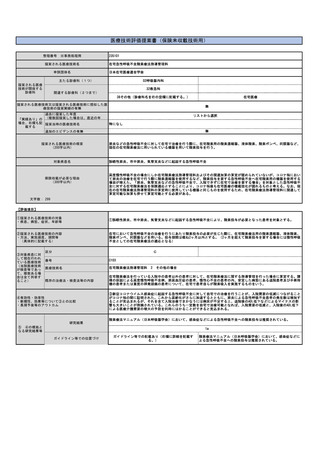

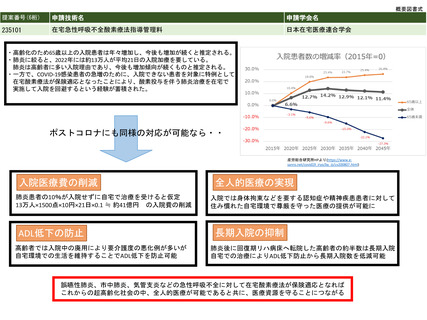

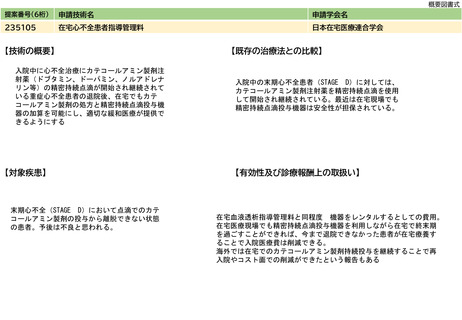

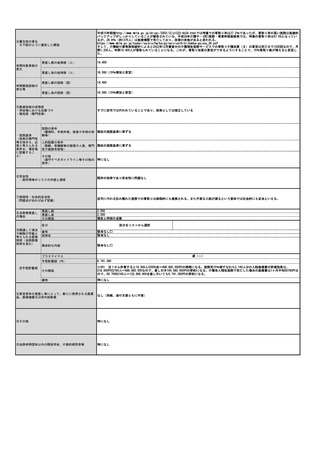

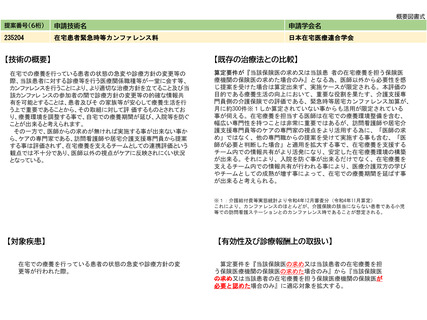

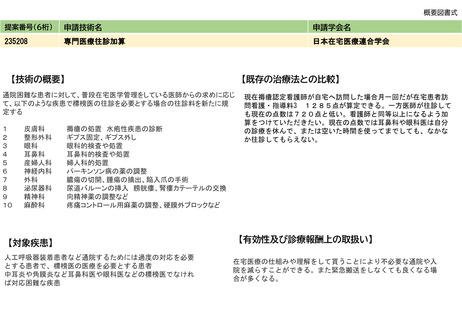

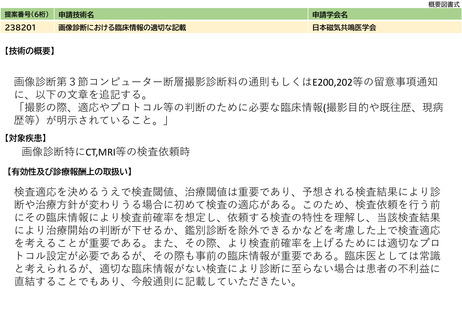

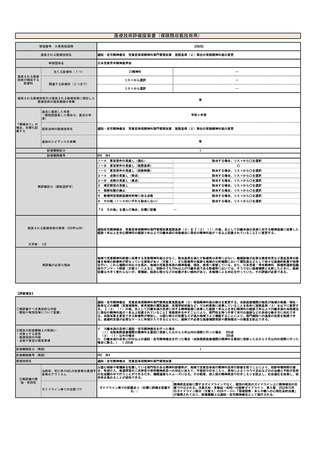

QOL等を向上させることが期待できる。

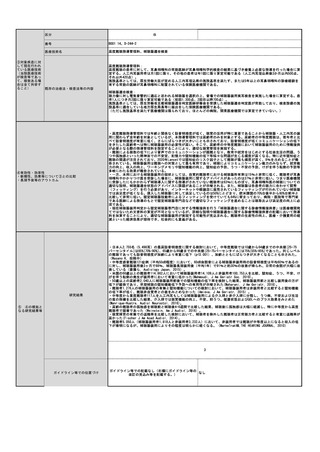

③再評価の根

拠・有効性

1) 通常治療との比較:慢性呼吸不全等を対象とした研究では、在宅HFTによる年間増悪日数の有意な減少、初回の増悪までの平均日数の有意な延

長、入院回数の減少、肺機能指標の有意な維持・改善、検査値の改善、QOLの有意な維持・改善、良好なコンプライアンスなどが報告されてお

り、長期に亘る在宅HFTの使用の有効性が報告されている。

治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 2) HOTとの比較:COPDを対象にした研究では、HFT併用による増悪回数の有意な減少、QOLの有意な改善、動脈血二酸化炭素分圧の有意な改善が報

後等のアウトカム

告されている。

3) NPPVとの比較:安定した高二酸化炭素血症を伴うCOPD患者を対象にした研究では、HOTとHFTの併用が、HOTとNPPV併用に対して、動脈血二酸化

炭素分圧をアウトカムとしたときに非劣性であったとし、HFTが高二酸化炭素血症を伴うCOPDの治療法としてNPPVの一部を代替足り得るとした。

また、HFTはNPPVに比べインターフェース等の侵襲度が低く、患者のコンプライアンスが高い事が複数の研究で示されている。

なお上記の臨床研究結果のみならず、第63回日本呼吸器学会学術講演会(2023年4月28日~30日)にて、在宅ハイフローセラピーが2022年度保

険収載以降の実診療においても有用であったとする症例報告が複数発表されている。

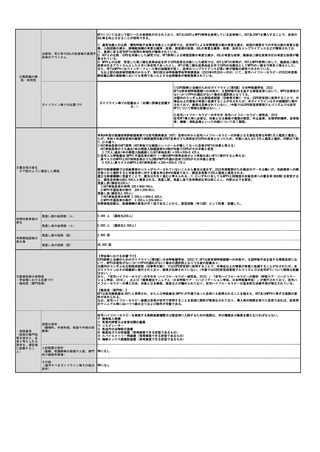

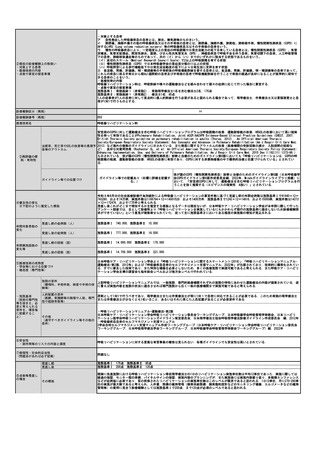

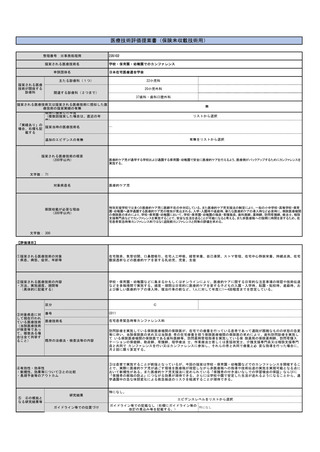

ガイドライン等での位置づけ

1)COPD診断と治療のためのガイドライン[第6版] 日本呼吸器学会, 2022

HFTは終末期呼吸困難への対処や、Ⅱ型呼吸不全を呈する増悪患者において、NPPV忍容性が

ない(かつIPPVの適応がない)場合の選択肢となりうる。

※国内のランダム化比較臨床試験(⑭参考文献1)では、COPD安定期に使用することで、中

等症以上の増悪が有意に低減することが示されたが、本ガイドラインはその掲載前に発行

ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す

されており、結果は反映されていない。(今版ではCOPD安定期管理アルゴリズムでは在宅

る。)

HFTについて明確な記載はない。)

2)在宅ハイフローセラピーの手引き 在宅ハイフローセラピー研究会, 2019

在宅HFT導入時に必要な、対象となる病態や推奨の設定、中止基準、生理学的機序、患者教

育、機器・消耗品等といった内容について広く解説。

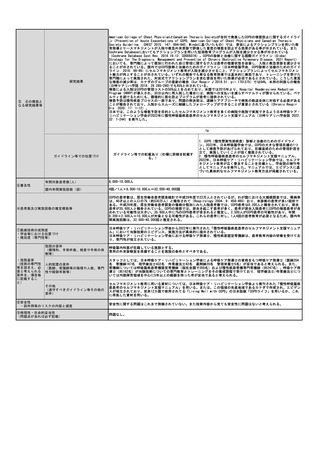

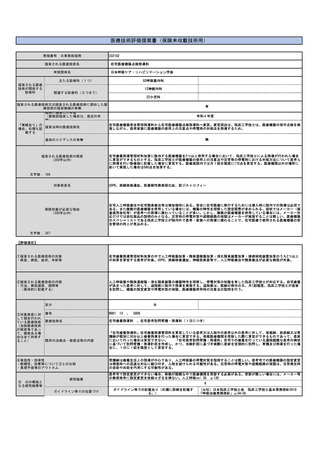

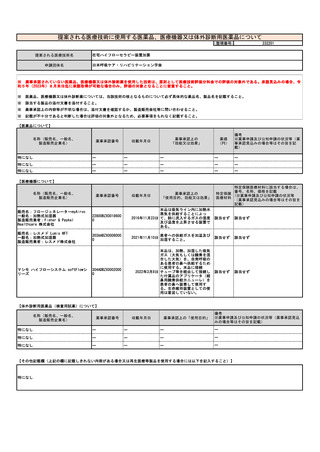

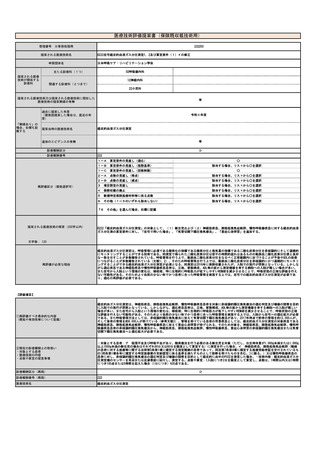

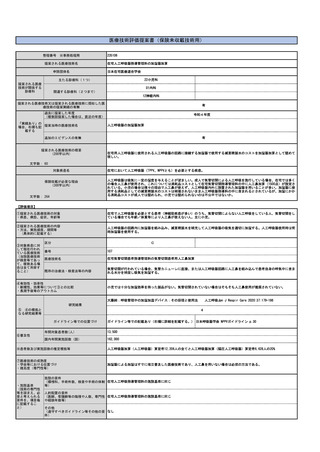

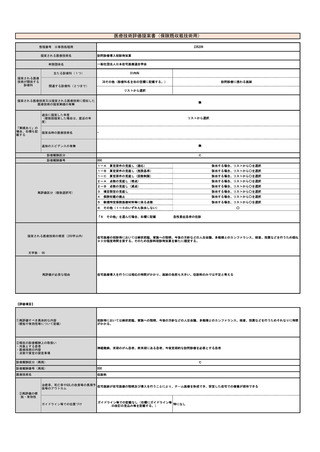

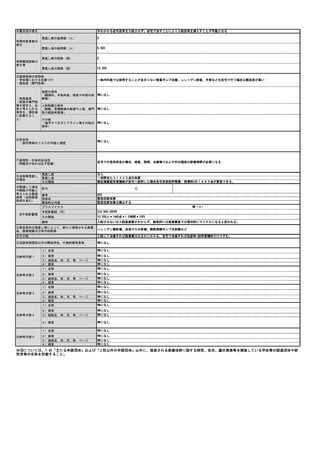

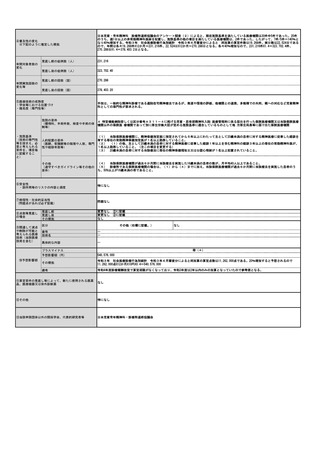

令和4年度の医療技術評価提案書では在宅酸素療法(HOT)患者の中から在宅ハイフローセラピーの対象となる潜在患者は年間1万人程度と推定し

たが、令和4年度改定時の新設で保険適用対象がHOT患者のうち原疾患がCOPDの患者となったため、半数にあたる0.5万人程度と推計。内訳は下記

1),2)の通り。

1)HOT単独患者のHFT併用(HOT単独では病態コントロールが難しくなった患者がHFTの対象と考える)

HOT単独患者のうち過去1年の増悪入院経験者の3割が対象でCOPDがその半数と仮定 :

2.7万人(過去1年の増悪入院経験したHOT単独患者)×30%×50%=0.4万人

2)在宅人工呼吸療法(NPPV)不適患者の移行(一部のNPPV併用患者がより受容の良いHFTに移行すると考える)

鼻マスクのNPPVとHOT併用患者のうち2割がNPPV不適の患者でCOPDがその半数と仮定:

0.9万人(鼻マスクのNPPVとHOT併用患者)×20%×50%=0.1万人

④普及性の変化

※下記のように推定した根拠

年間対象者数の

変化

年間実施回数の

変化等

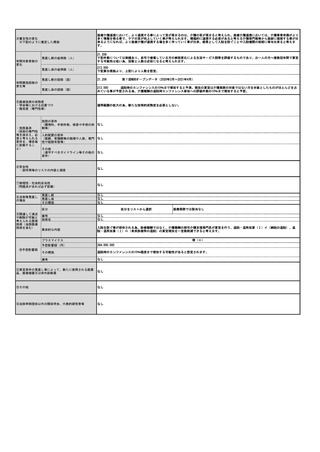

現行の診療報酬では供給業者のコストがカバーされていないことから普及は進まず、2022年度新設のため最近のデータは無いが、供給業者への聞

き取りから推計すると対象患者に対する普及率は約4%程度であり、顕在患者数で200人程度と推定される。

適正な診療報酬に見直すことで、普及は大きく進むと考えられる。1),2)いずれに対してもNPPVと同程度の対象患者への普及率(約6割)を仮定する

と、顕在患者数は約3,000人と推定される。見直し前、見直し後で患者構成比率は同じとし、内訳は以下を想定。

見直し前(顕在化200人)

1)HOT単独患者の併用 200×80%=160人

2)NPPV不適患者の移行 200×20%=40人

見直し後(顕在化3,000人)

1)HOT単独患者の併用 3,000人×80%=2,400人

2)NPPV不適患者の移行 3,000人×20%=600人

年間実施回数は、診療報酬の算定が月1回であることから、算定回数(年12回)として計算・記載した。

見直し前の症例数(人)

5,000 人

[顕在化200人]

見直し後の症例数(人)

5,000 人

[顕在化3,000人]

見直し前の回数(回)

2,400 回

見直し後の回数(回)

36,000 回

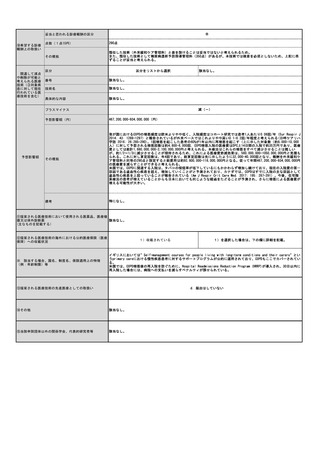

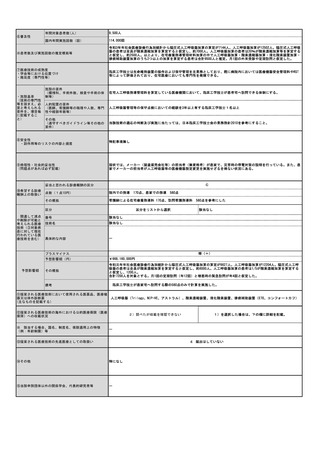

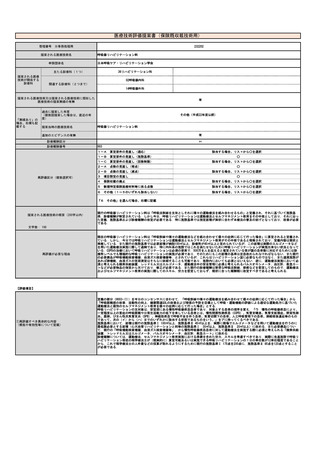

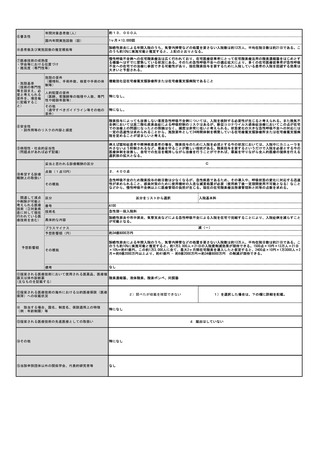

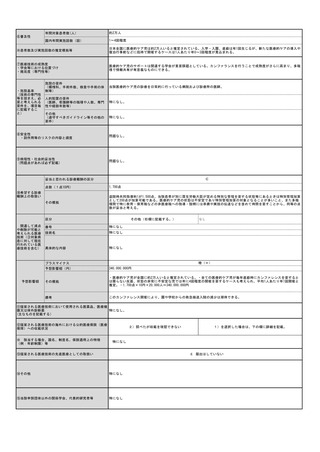

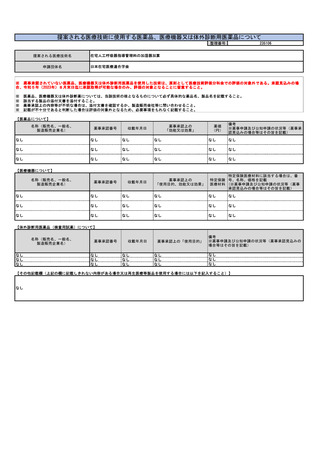

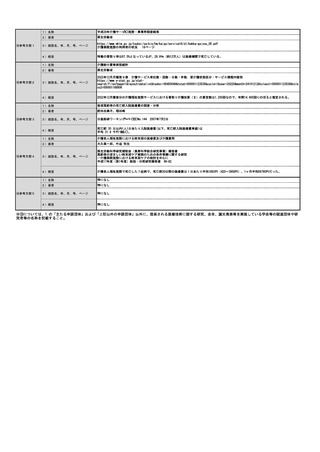

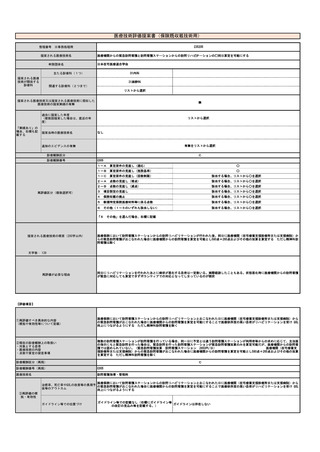

⑤医療技術の成熟度

・学会等における位置づけ

・難易度(専門性等)

【学会等における位置づけ】

COPD診断と治療のためのガイドライン[第6版](日本呼吸器学会, 2022)で HFTは終末期呼吸困難への対処や、Ⅱ型呼吸不全を呈する増悪患者にお

いて、NPPV忍容性がない(かつIPPVの適応がない)場合の選択肢となりうる旨の記載あり。

※国内のランダム化比較臨床試験(⑭参考文献1)ではCOPD安定期に使用することで、中等症以上の増悪が有意に低減することが示されたが、本

ガイドラインはその掲載前に発行されており、結果が反映されていない。(今版ではCOPD安定期管理アルゴリズムでは在宅HFTについて明確な記載

はない。)

また、「在宅ハイフローセラピーの手引き(ハイフローセラピー研究会、2019)」「在宅ハイフローセラピーの現状 (呼吸ケア・リハビリテー

ション学会、2019)」、および「酸素療法マニュアル(日本呼吸ケア・リハビリテーション学会、日本呼吸器学会)」が発行されており、在宅ハ

イフローセラピーの導入方法、対象となる病態、禁忌などが纏められており、在宅ハイフローセラピーの基本的な治療手順が確立されている。

【難易度(専門性)】

HFTは在宅酸素療法(HOT)と併用され、また人工呼吸療法(NPPV)が不適であった患者にも使用されることを踏まえ、HOT及びNPPVに準ずる施設の要

件が求められる。

なお、在宅ハイフローセラピー装置は患者が在宅で使用することを念頭に設計が簡素化されており、導入時の説明を受けた患者であれば、患者用

のマニュアル等に沿いつつ組み立ておよび操作が可能である。

・施設基準

(技術の専門性

等を踏まえ、必

要と考えられる

要件を、項目毎

に記載するこ

と)

在宅ハイフローセラピーを実施する保険医療機関又は緊急時に入院するための施設は、次の機械及び器具を備えなければならない。

ア 酸素吸入設備

イ 気管内挿管又は気管切開の器具

施設の要件

ウ レスピレーター

(標榜科、手術件数、検査や手術の体 エ 気道内分泌物吸引装置

制等)

オ 動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態であるもの)

カ スパイロメトリー用装置(常時実施できる状態であるもの)

キ 胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態であるもの)

人的配置の要件

(医師、看護師等の職種や人数、専門 特になし

性や経験年数等)

その他

(遵守すべきガイドライン等その他の 特になし

要件)

416