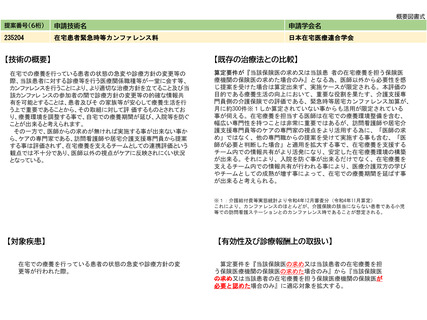

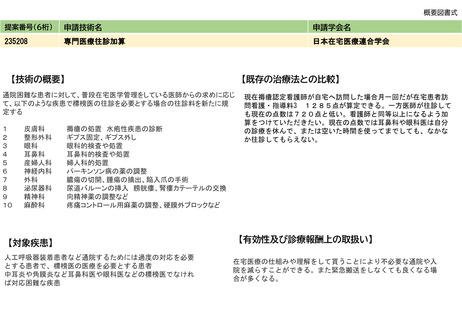

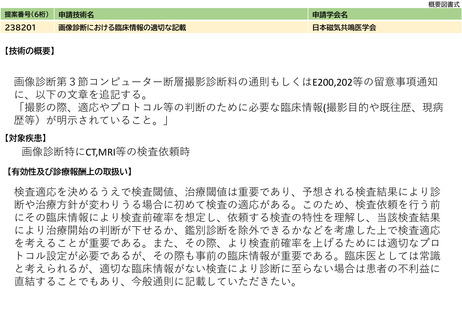

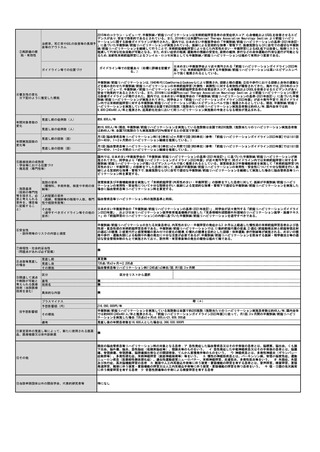

提案書03(0399頁~0598頁)医療技術評価・再評価提案書 (182 ページ)

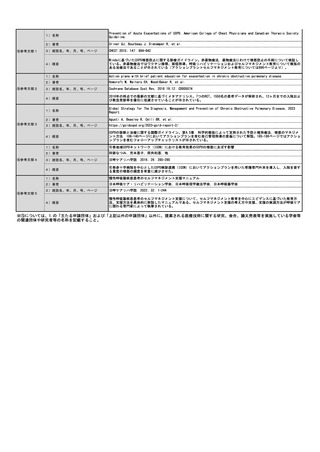

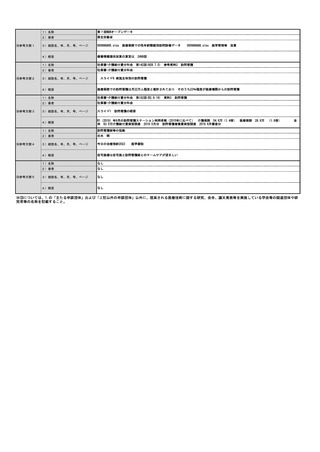

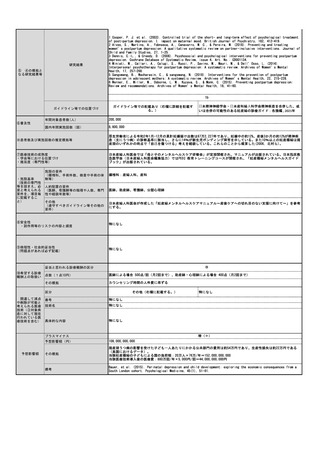

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

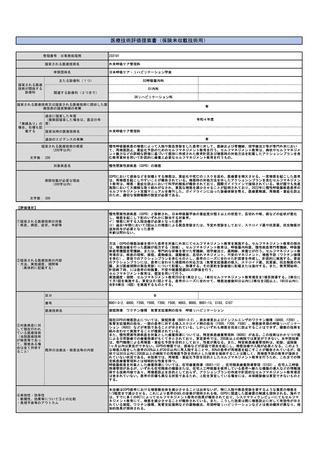

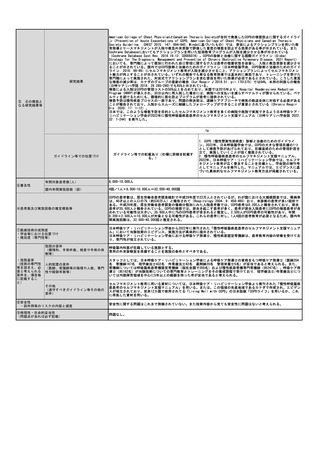

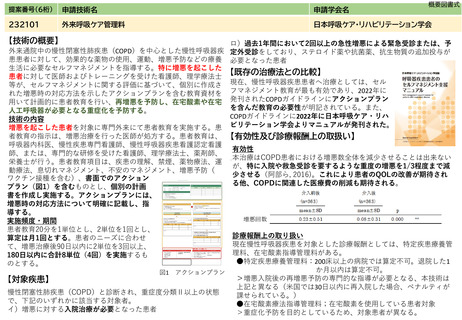

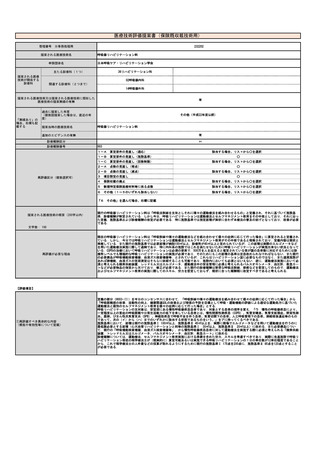

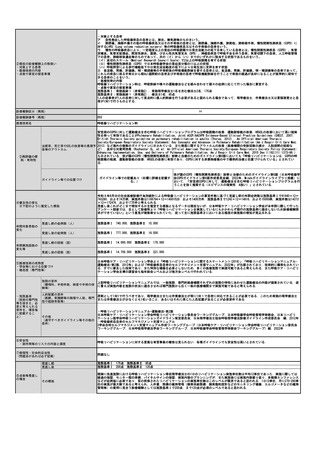

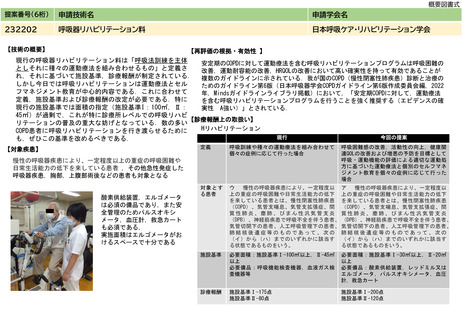

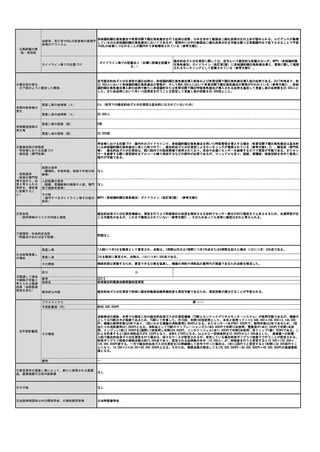

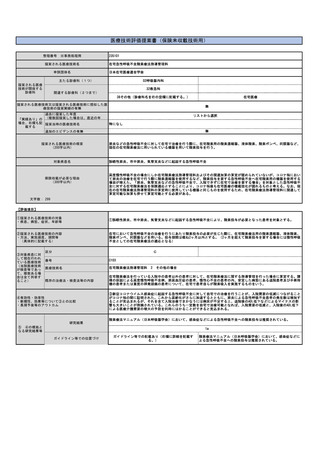

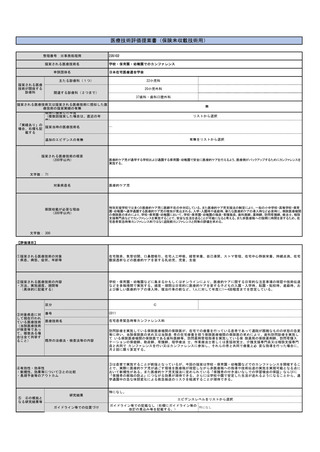

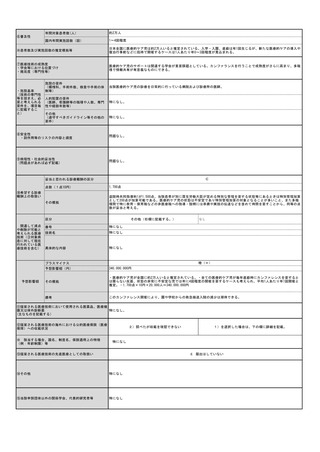

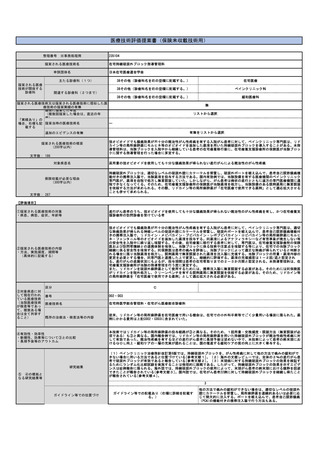

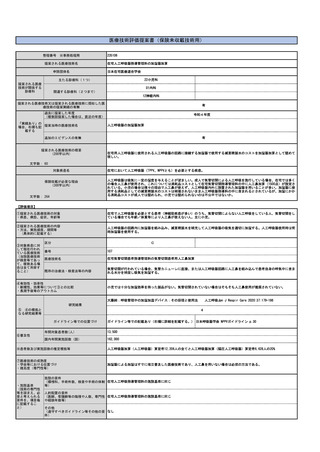

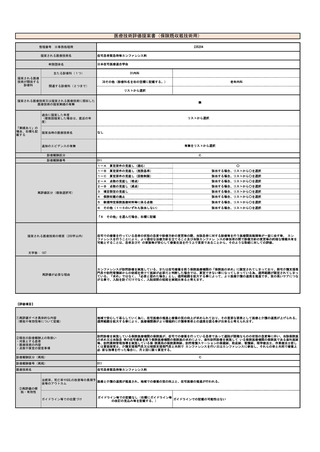

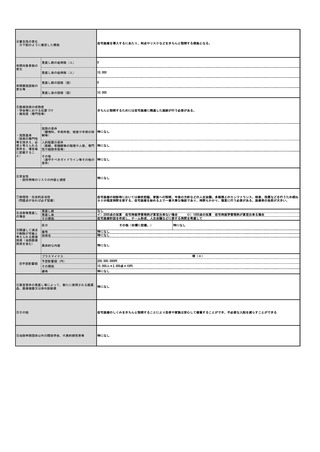

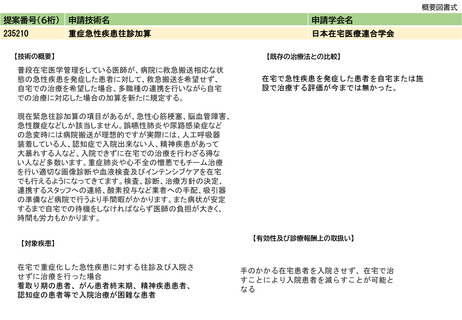

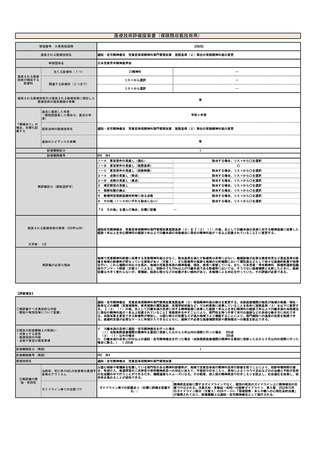

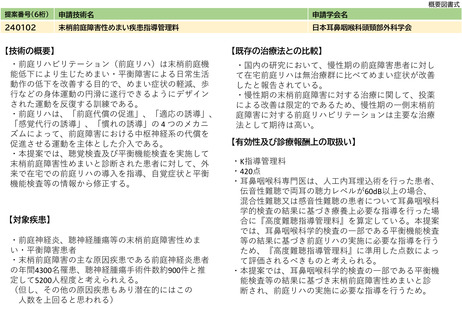

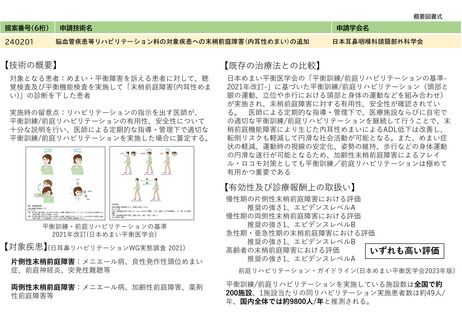

・新規性、効果等について③との比較

・長期予後等のアウトカム

研究結果

ふらつき・回転性めまいの生涯有病率はそれぞれ 17~30%、3~10%と推定される。めまいや平衡機能の低下により転倒の

リスクは増加し、日常生活における様々な行動は制限され、生活の質は著しく低下する。これを改善させる有効な手段とし

て前庭リハビリテーションがある。

Cochrane Library で採用された39 編の研究のうち 29 編の研究についてのメタアナリシスにおいて、慢性期の一側末梢前

庭障害に対して前庭リハビリテーションは対照群または非介入群と比較して、めまい症状において統計学的に有意に高い有

効性を示した(OR=2.67, 95%CI=1.85~3.86;565 名)。DHI においても、統計学的に有意に高い有効性を示した(SMD=-0.83,

95%CI=-1.0~-0.64;535 名)。有害事象の報告はなかった。(Cochrane Database Syst Rev 1, 2015, Cd005397)

1a

⑤ ④の根拠と

なる研究結果等

ガイドライン等での位置づけ

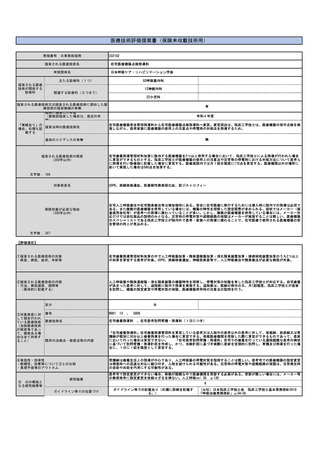

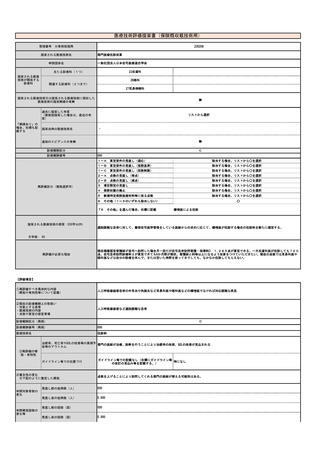

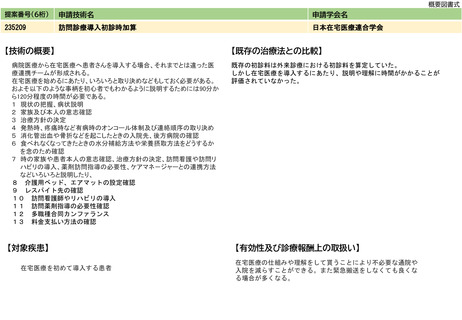

⑥普及性

5,200

国内年間実施回数(回)

15,600

年間対象患者数は、末梢前庭障害の主な原因疾患である前庭神経炎患者の年間

名罹患、聴神経腫瘍手術件数約

件と

推定して5200人と算出した。但し、その他の原因疾患もあり潜在的にはこの人数を上回ると思われる。年間実施回数は1~

2ヶ月で2~3回実施するとして15600回と算定した。

⑦医療技術の成熟度

・学会等における位置づけ

・難易度(専門性等)

前庭リハビリテーションは、1940 年代に Cawthorne と Cooksey らにより考案された。その後、本邦の日本めまい平衡医

学会において 1990 年に平衡訓練の基準が示され、2021 年に改訂版が公表された。したがって、聴覚検査及び平衡機能検

査を実施して「末梢前庭障害性めまい」の診断が正確に行われれば、それらの記載に従って適切に実施を指導管理可能であ

ると考えられる。

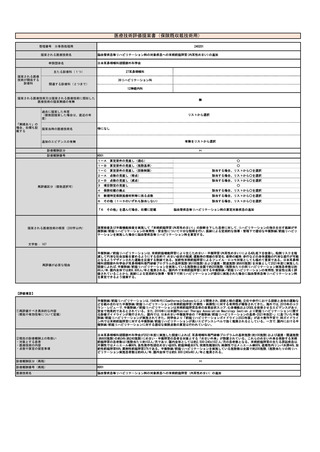

施設の要件

(標榜科、手術件数、検査や手術の体

制等)

施設の要件に関する施設基準の設定は不要である。

人的配置の要件

(医師、看護師等の職種や人数、専門

性や経験年数等)

聴覚検査及び平衡機能検査を実施して「末梢前庭障害性めまい」が診断可能な医師

その他

(遵守すべきガイドライン等その他の

要件)

特になし

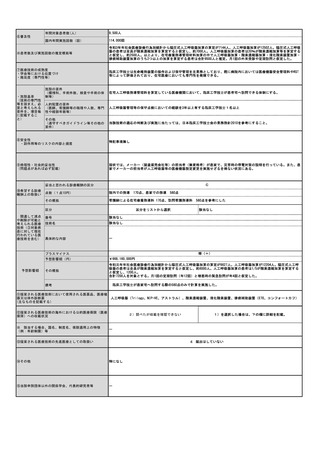

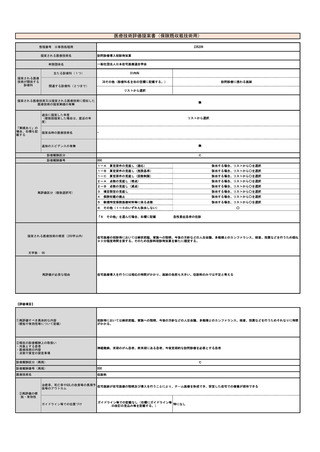

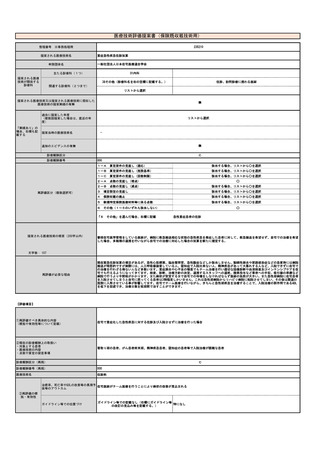

⑧安全性

・副作用等のリスクの内容と頻度

⑨倫理性・社会的妥当性

(問題点があれば必ず記載)

前庭リハはこれまで米国やヨーロッパなどで行われている。これまで有効性を示す多数の論文報告があるが有害事象が生じ

た症例の報告は確認されていない。

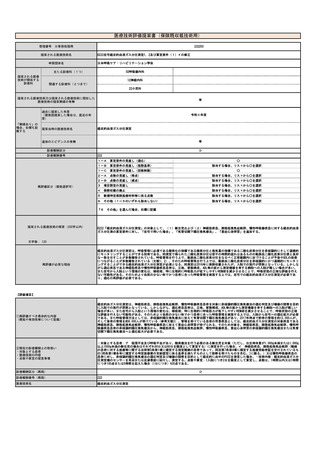

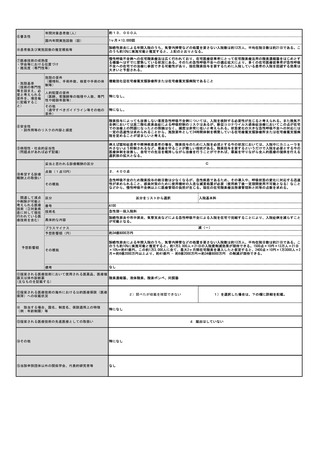

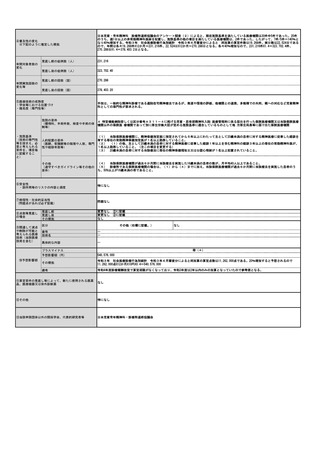

ふらつき・回転性めまいの生涯有病率はそれぞれ17~30%、3~10%と推定される。めまいや平衡障害は加齢と共に増加す

る傾向があり、75歳以上の高齢者の約30%が体平衡の異常を訴えている。加齢により前庭系に機能低下が生じ、60〜69歳で

は49.4%、80歳以上では84.8%で前庭機能の低下が存在する。65歳~74歳の前庭障害患者の42.9%に転倒リスクがあると報

告されている。75歳以上の前庭障害患者では転倒リスクは66.7%とさらに増加し、高齢者におけるめまい・平衡障害は転倒

のリスクファクターの一つである。

高齢者の日常生活動作を低下させる転倒を予防するためには前庭機能低下の有無を確認することが重要であると思われる。

前庭の機能を確認し、転倒を予防することが高齢者の健康寿命延長につながる。

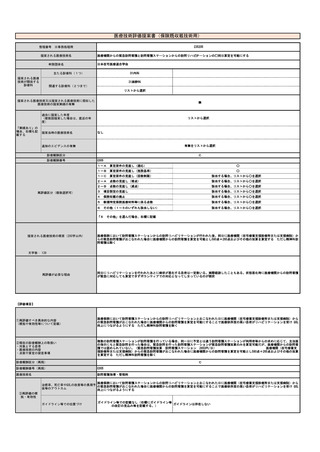

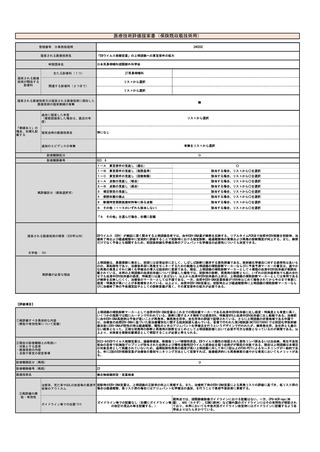

K

妥当と思われる診療報酬の区分

点数(1点10円)

420点

その根拠

耳鼻咽喉科専門医は、人工内耳埋込術を行った患者、伝音性難聴で両耳の聴力レベルが60dB以上の場合、混合性難聴又は感

音性難聴の患者について耳鼻咽喉科学的検査の結果に基づき療養上必要な指導を行った場合に『高度難聴指導管理料』を算

定している。本提案では、耳鼻咽喉科学的検査の一部である平衡機能検査等の結果に基づき前庭リハの実施に必要な指導を

行うため、『高度難聴指導管理料』に準用した点数によって評価されるべきものと考えられる。

⑩希望する診療

報酬上の取扱い

区分

関連して減点

や削除が可能と

考えられる医療

技術(③対象疾

患に対して現在

行われている医

療技術を含む)

区分をリストから選択

番号

該当なし

技術名

該当なし

具体的な内容

該当なし

特になし

不変(0)

プラスマイナス

予想影響額

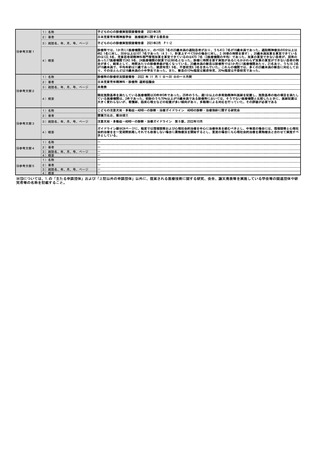

『前庭神経炎診療ガイドライン』(2021)において慢性期の前庭神

経炎に対して前庭リハビリテーション有効であるとして推奨され

ている(推奨度A)。

日本めまい平衡医学会により『平衡訓練の基準(1990年)』が公

表され、2021年に改訂版が発表され、前庭リハビリテーションの

方法が記載されている。

年間対象患者数(人)

※患者数及び実施回数の推定根拠等

・施設基準

(技術の専門性

等を踏まえ、必

要と考えられる

要件を、項目毎

に記載するこ

と)

ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す

る。)

予想影響額(円)

0円

その根拠

前庭リハビリテーションにより末梢前庭障害性めまい・平衡障害を持つ患者のめまい・平衡障害が改善すれば、抗めまい薬

の投与を減らせたり、転倒を予防することで骨折や寝たきりになることを予防することができる。これらの効果により、一

定程度の医療費の減額高価が期待されるが、それについて根拠を持って示すことができないため、本推計にはこの医療費の

減額効果は反映させていない。

備考

特になし

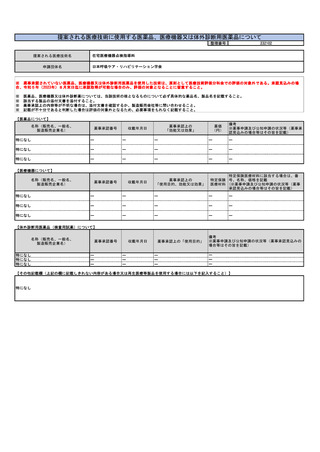

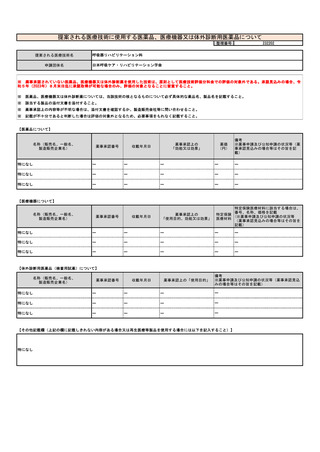

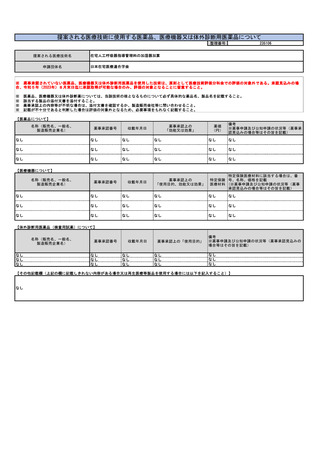

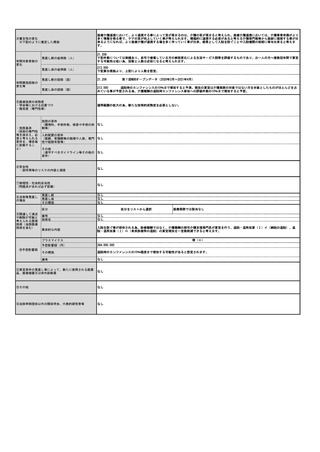

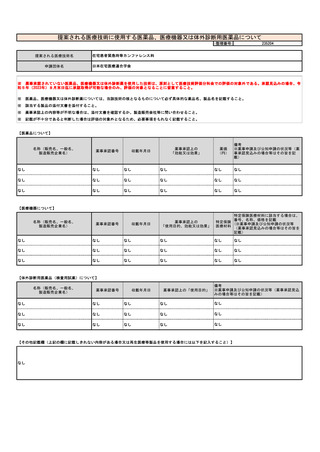

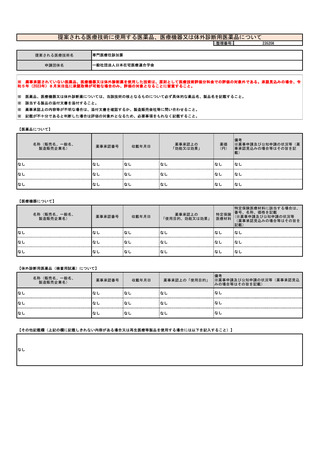

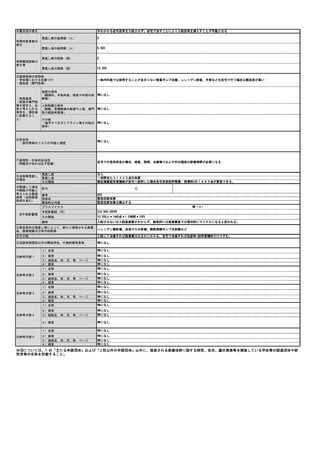

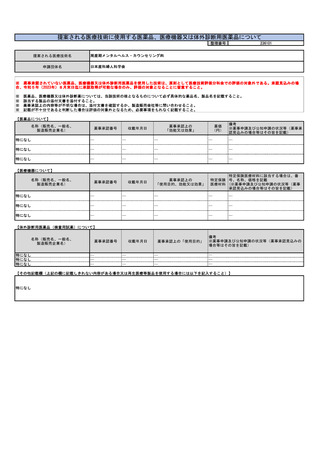

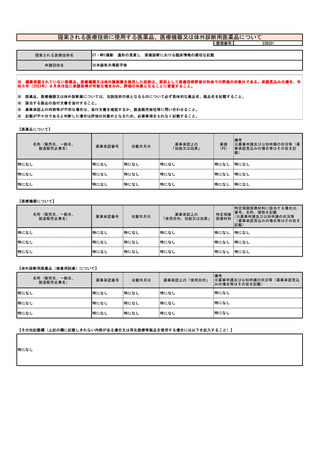

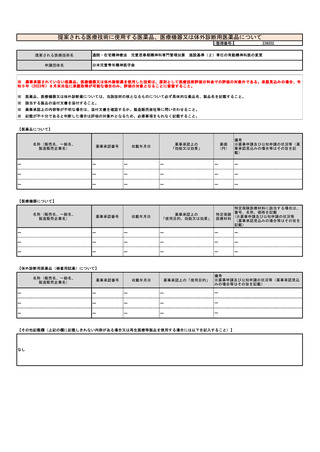

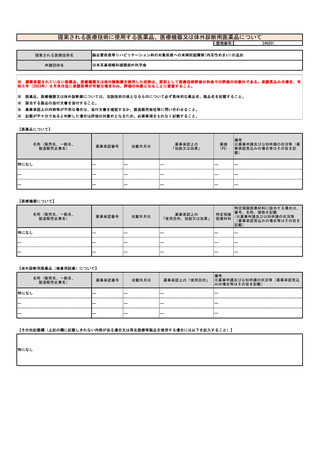

⑪提案される医療技術において使用される医薬品、医療機

器又は体外診断薬

該当なし

(主なものを記載する)

580