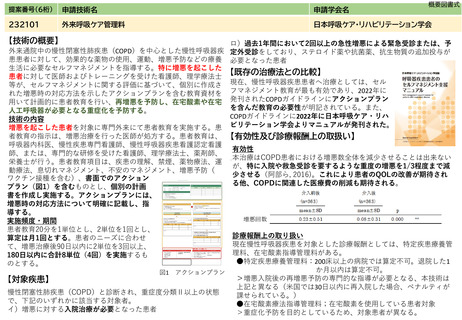

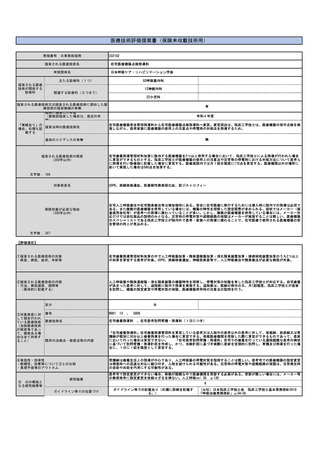

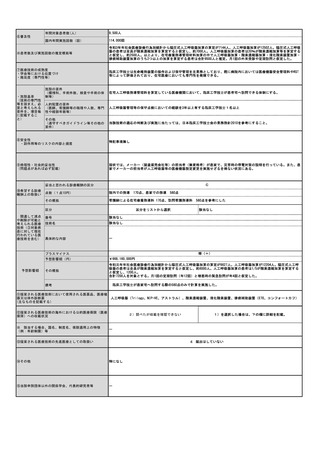

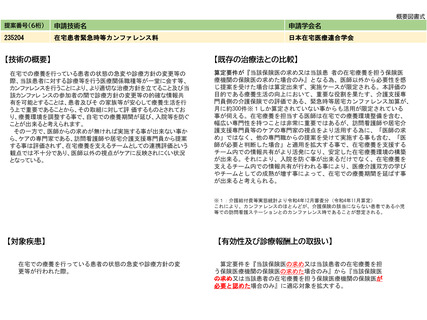

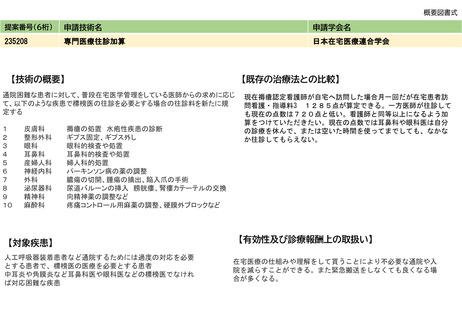

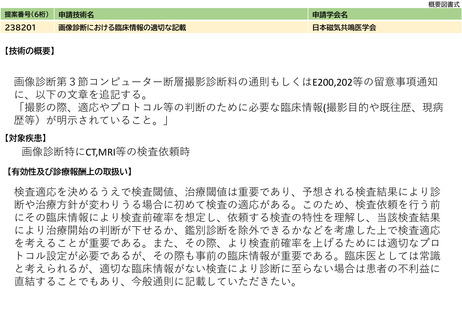

提案書03(0399頁~0598頁)医療技術評価・再評価提案書 (151 ページ)

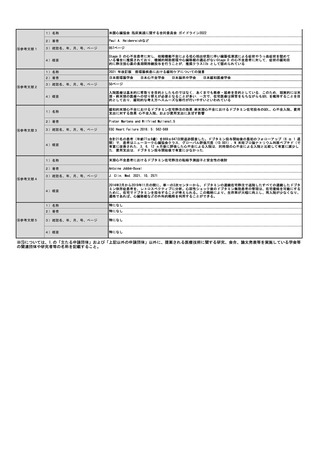

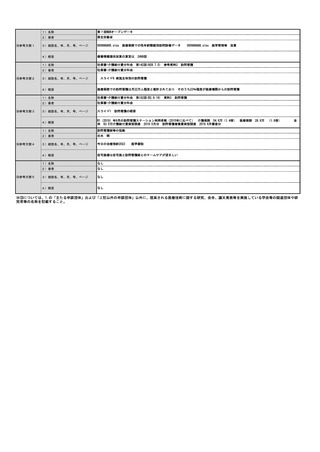

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

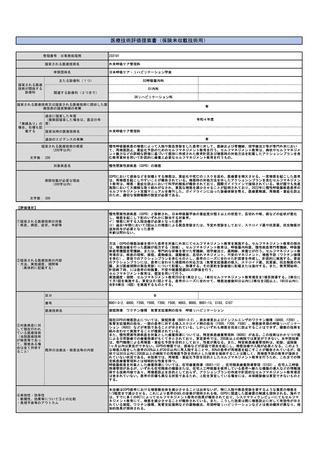

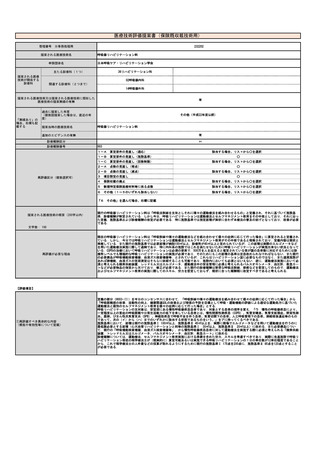

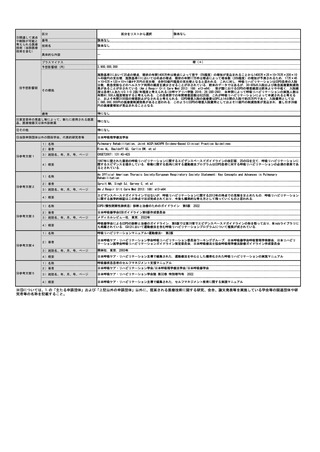

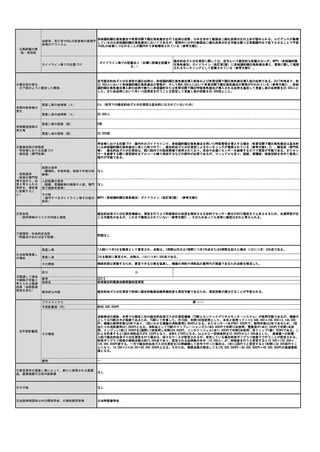

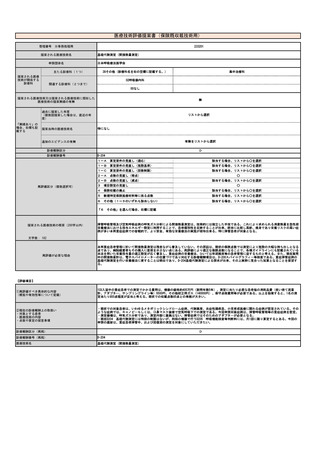

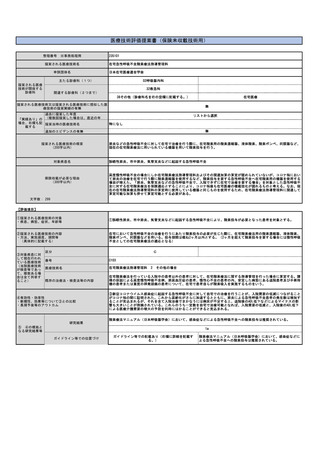

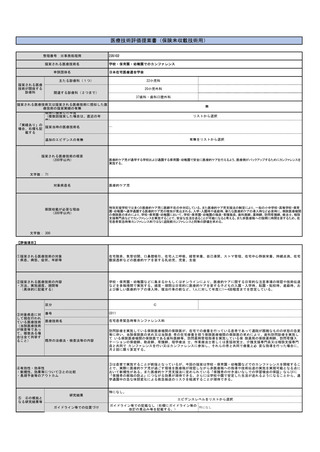

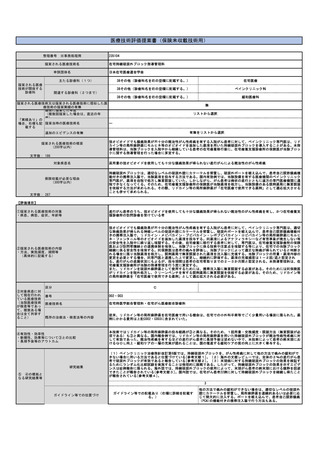

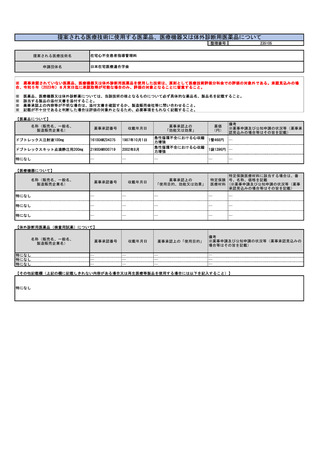

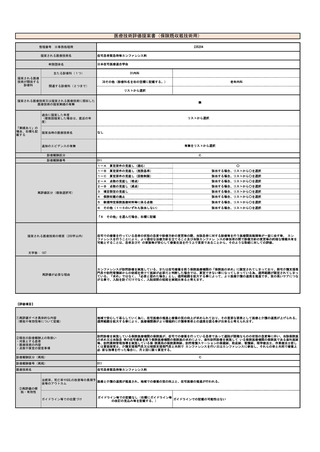

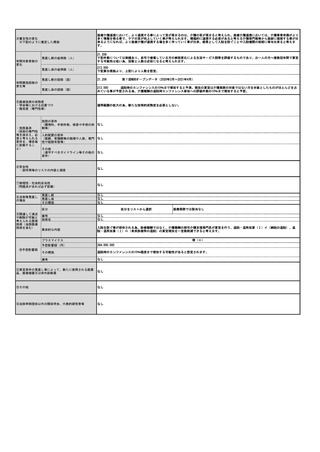

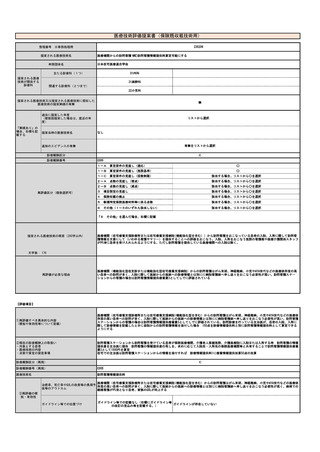

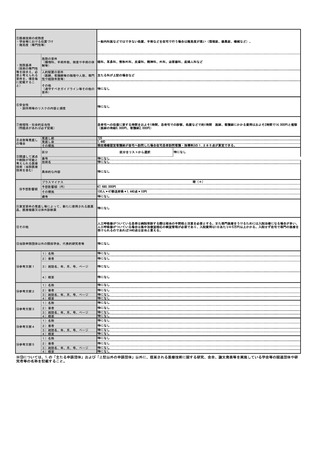

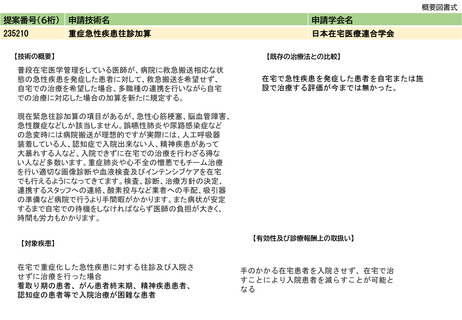

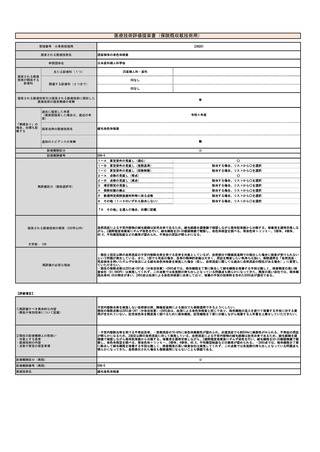

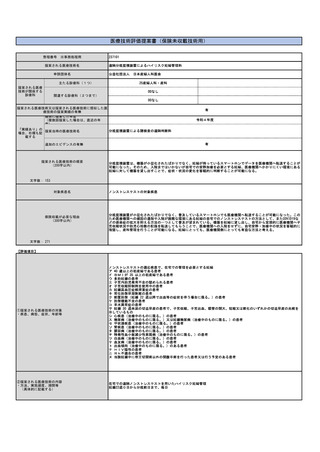

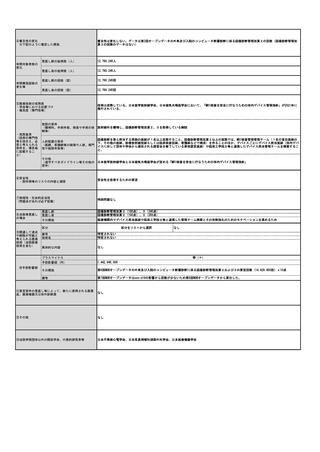

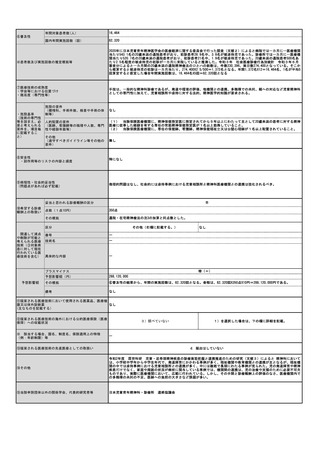

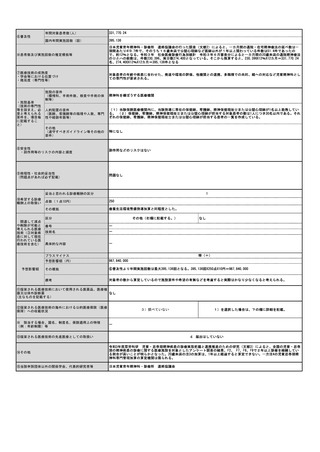

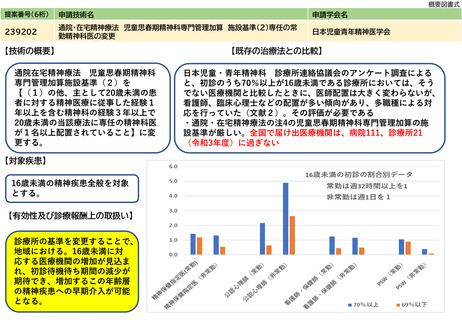

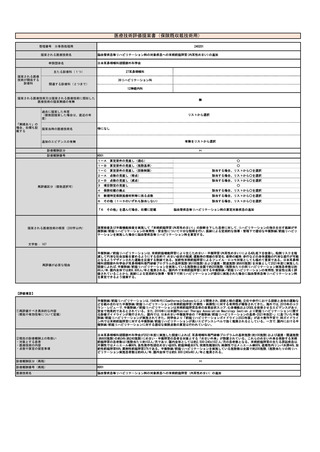

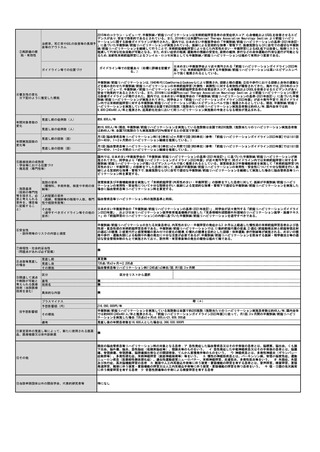

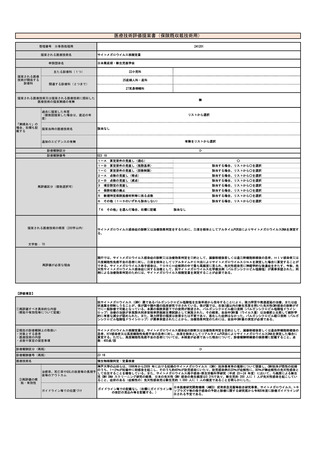

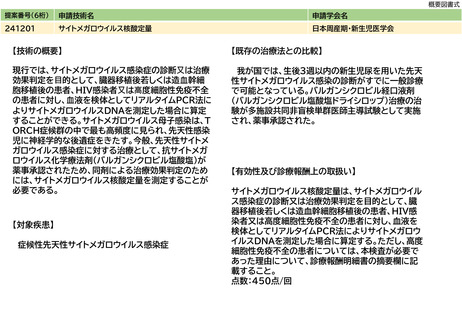

年間対象患者数(人)

16,464

国内年間実施回数(回)

82,320

※患者数及び実施回数の推定根拠等

2020年に日本児童青年精神医学会の医療経済に関する委員会で行った調査(文献2)によると病院では一カ月に一医療機関

当たり543.1名の20歳未満の通院患者がおり、初診患者28.9名中、3.8名が被虐待児であった。診療所では一カ月に一医療機

関当たり520.7名の20歳未満の通院患者がおり、初診患者21名中、1.9名が被虐待児であった。20歳未満の通院患者500名あ

たり2.5名程度の被虐待児の初診が一カ月に来院していると推測した。令和3年 社会医療診療行為別統計 令和3年6月

審査分によると一カ月間の20歳未満の通院精神療法のロとハの総数は、件数230,396、実日数274,400となっている。そこか

ら概算すると被虐待児の初診は一カ月当たり、274,400X2.5/500=1,372名となる。年間1,372名X12=16,464名、1名が平均5

回算定すると仮定した場合年間実施回数は、16,464名X5回=82,320回となる

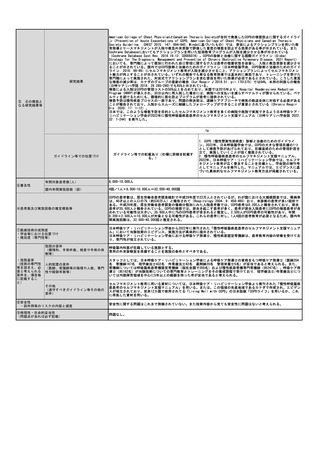

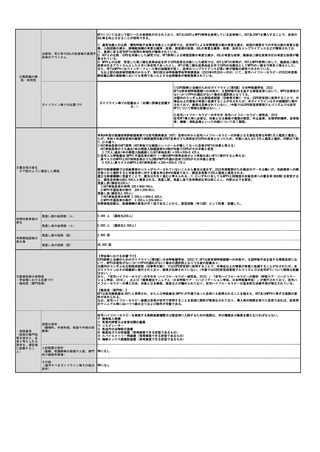

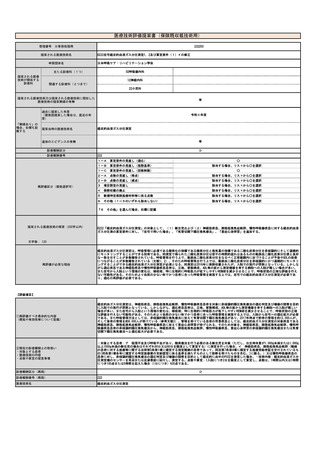

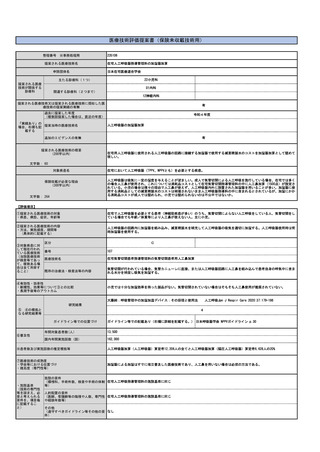

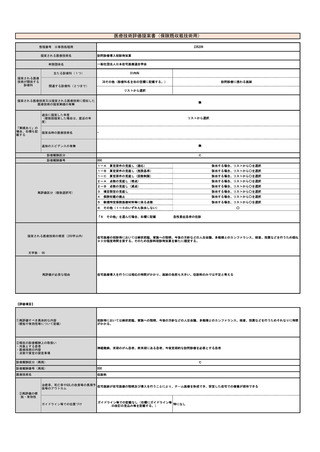

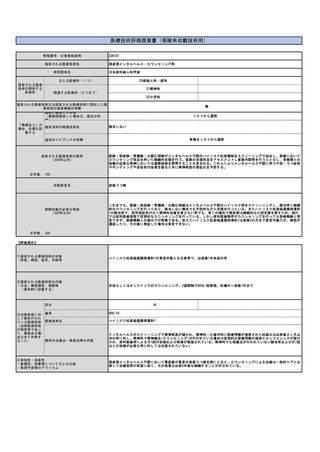

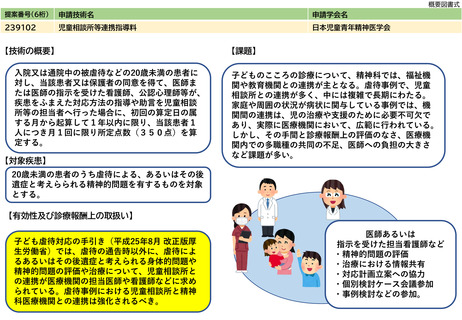

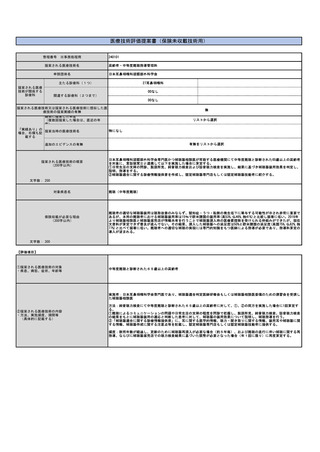

⑦医療技術の成熟度

・学会等における位置づけ

・難易度(専門性等)

手技は、一般的な精神科診療であるが、発達や環境の評価、他機関との連携、多職種での共同、親への対応など児童精神科

としての専門性に加えて、児童相談所や虐待に対する法的、精神医学的知識が要求される。

・施設基準

(技術の専門性

等を踏まえ、必

要と考えられる

要件を、項目毎

に記載するこ

と)

施設の要件

(標榜科、手術件数、検査や手術の体

制等)

なし

人的配置の要件

(医師、看護師等の職種や人数、専門

性や経験年数等)

(1) 当該保険医療機関に、精神保健指定医に指定されてから5年以上にわたって主として20歳未満の患者に対する精神

医療に従事した経験を有する専任の常勤精神保健指定医が1名以上勤務していること。

(2) 当該保険医療機関に、専任の保健師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師が1名以上配置されていること。

その他

(遵守すべきガイドライン等その他の

要件)

無し

⑧安全性

・副作用等のリスクの内容と頻度

特になし

⑨倫理性・社会的妥当性

(問題点があれば必ず記載)

倫理的問題はなし、社会的には虐待事例における児童相談所と精神科医療機関との連携は強化されるべき。

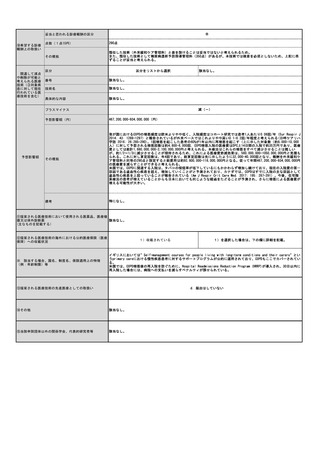

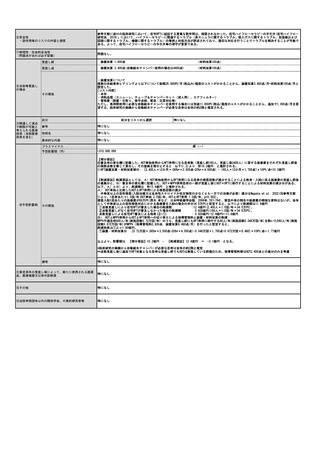

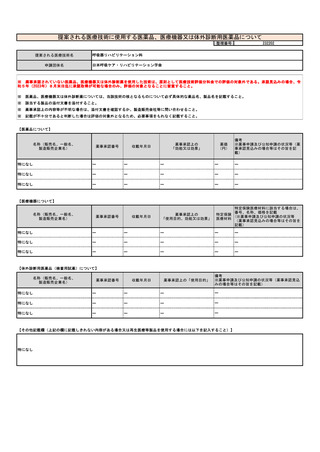

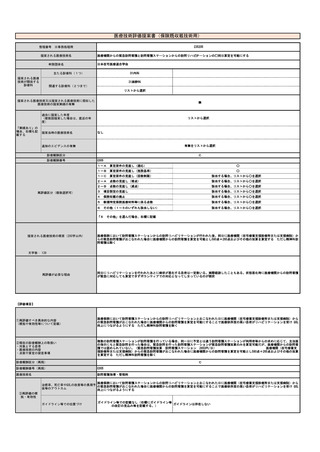

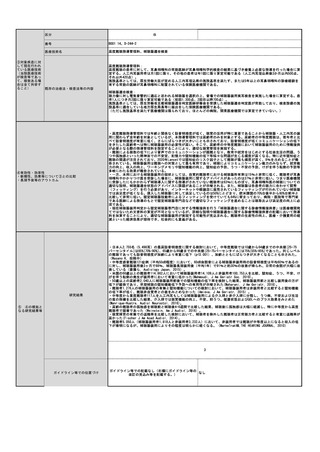

B

妥当と思われる診療報酬の区分

⑩希望する診療

報酬上の取扱い

点数(1点10円)

350点

その根拠

通院・在宅精神療法の注3の加算と同点数とした。

区分

関連して減点

や削除が可能と

考えられる医療

技術(③対象疾

患に対して現在

行われている医

療技術を含む)

その他(右欄に記載する。)

番号

ー

技術名

ー

具体的な内容

ー

増(+)

プラスマイナス

予想影響額

なし

予想影響額(円)

288,120,000

その根拠

⑥普及性の結果から、年間の実施回数は、82,320回となる。金額は、82,320回X350点X10円=288,120,000円である。

備考

なし

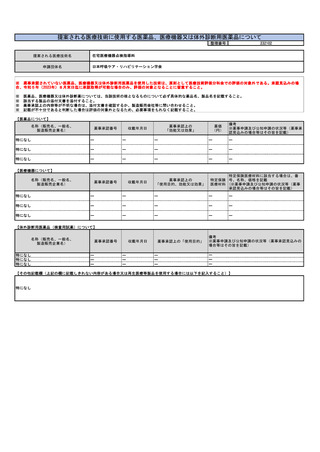

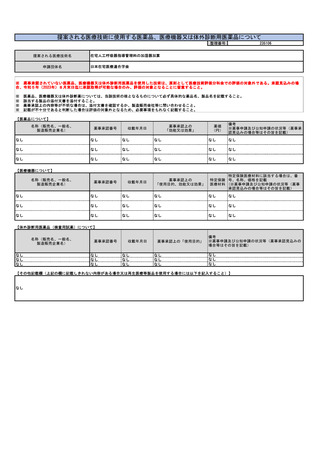

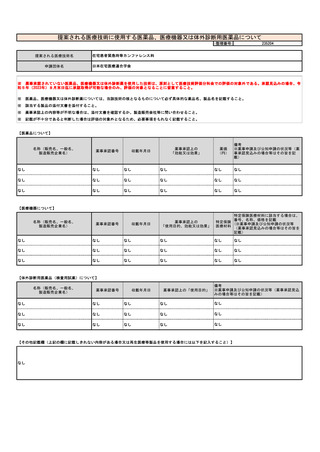

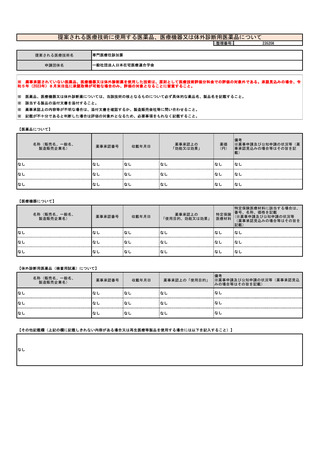

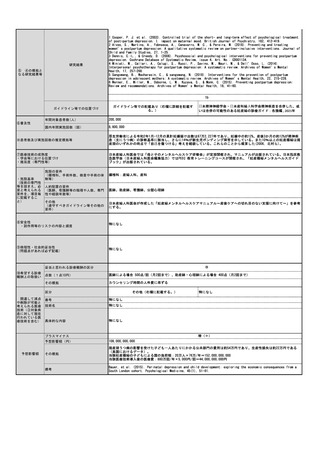

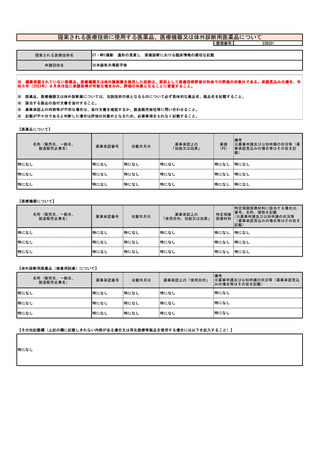

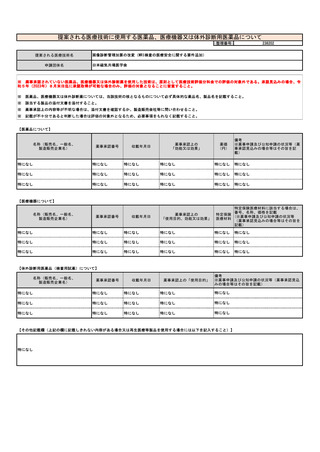

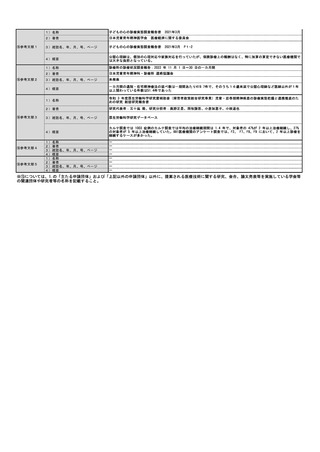

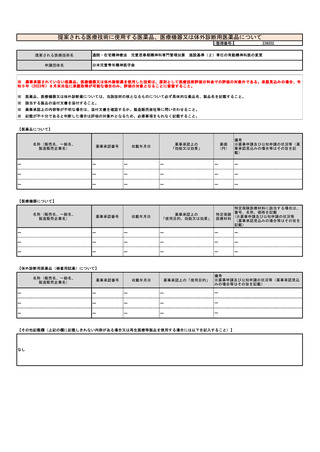

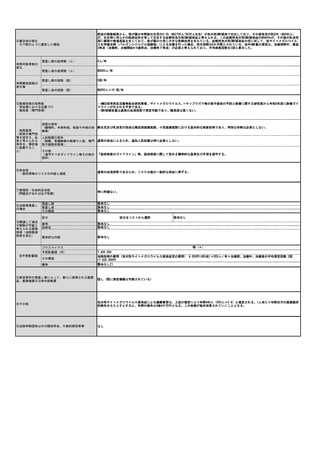

⑪提案される医療技術において使用される医薬品、医療機

器又は体外診断薬

なし

(主なものを記載する)

⑫提案される医療技術の海外における公的医療保険(医療

保障)への収載状況

※ 該当する場合、国名、制度名、保険適用上の特徴

(例:年齢制限)等

3)調べていない

1)を選択した場合は、下の欄に詳細を記載。

ー

⑬提案される医療技術の先進医療としての取扱い

d. 届出はしていない

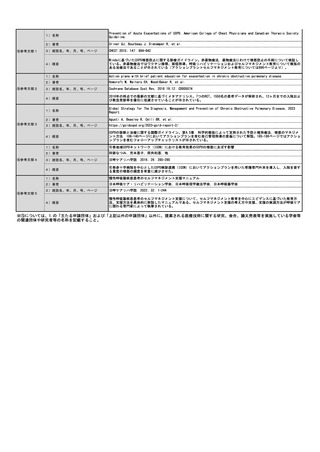

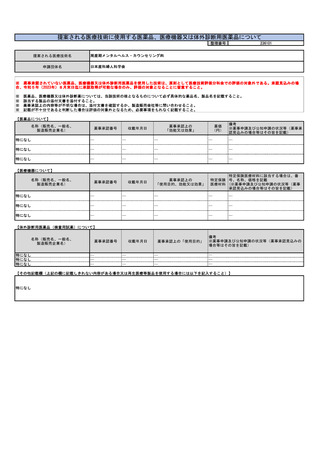

⑭その他

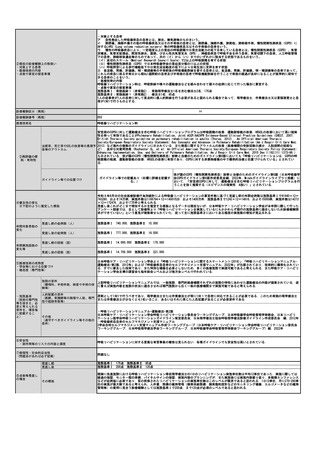

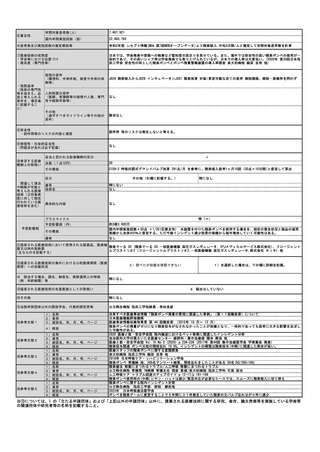

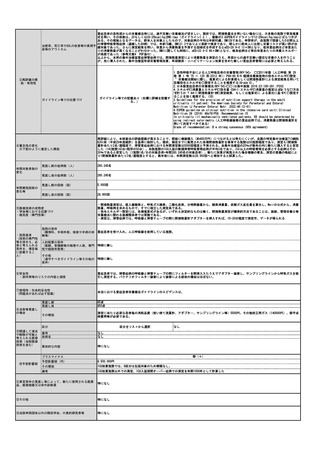

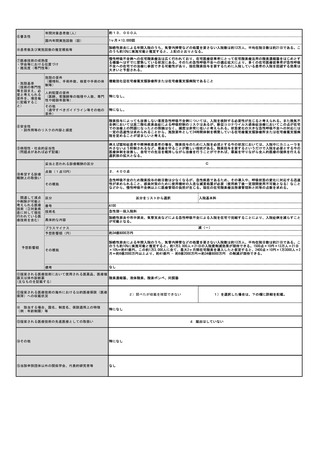

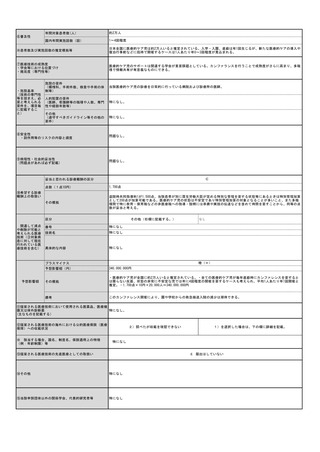

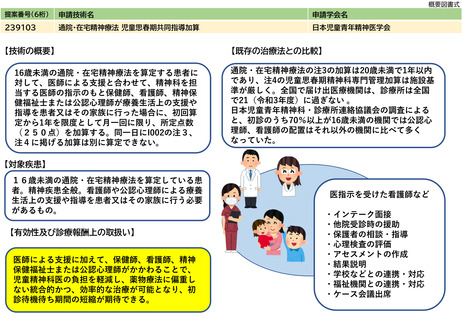

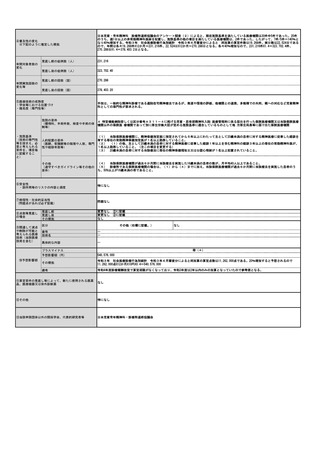

令和2年度 厚労科研 児童・思春期精神疾患の診療実態把握と連携推進のための研究(文献3)によると 精神科において

は、小学校中学年から中学生年代で、発達障害にかかわる事例が多く、福祉機関や教育機関との連携が主となるが、福祉機

関の中では虐待事例における児童相談所との連携が多く、中には複雑で長期にわたる事例が見られた。児の発達障害や精神

疾患だけでなく、家庭や周囲の状況が病状に関与している事例では、機関間の連携は、児の治療や支援のために必要不可欠

ものであり、実際に医療機関において、広範に行われている。しかし、その手間と診療報酬上の評価のなさ、医療機関内で

の多職種の共同の不足、医師への負担の大きさなど課題が多い。

⑮当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

日本児童青年精神科・診療所

連絡協議会

549