資料2 持続可能性の確保 (29 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66123.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第129回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

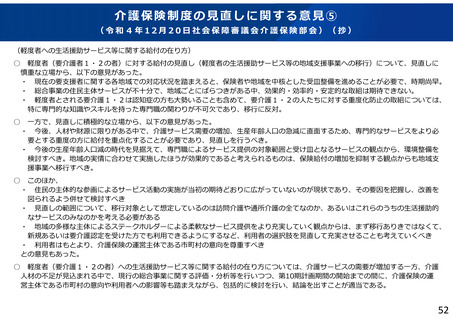

軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方

論点に対する考え方

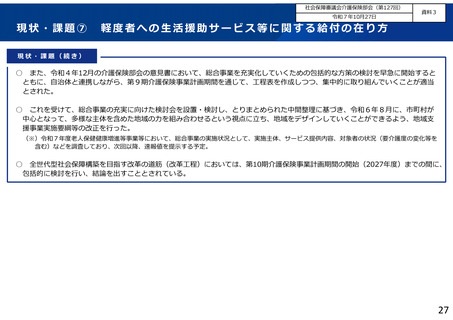

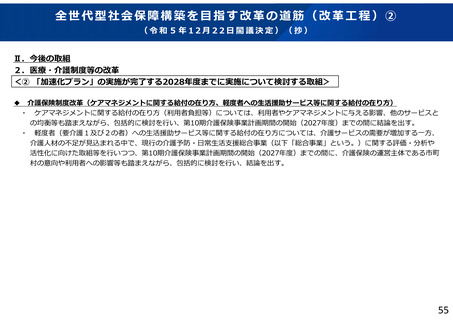

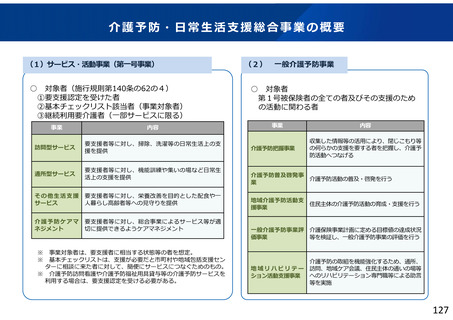

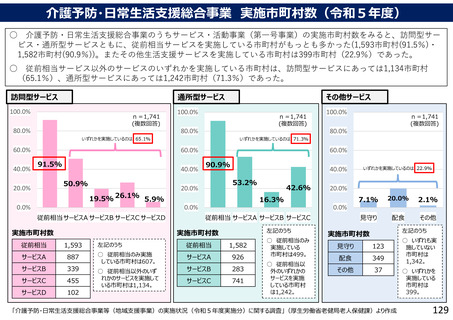

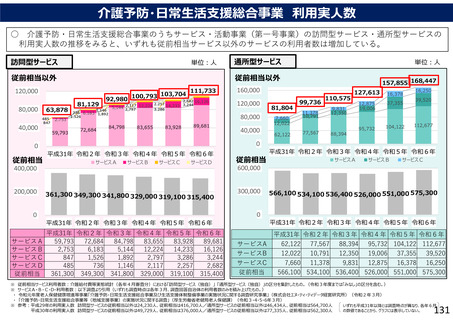

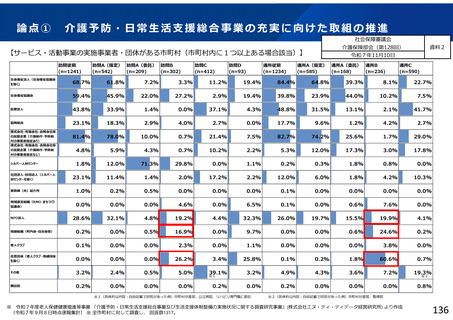

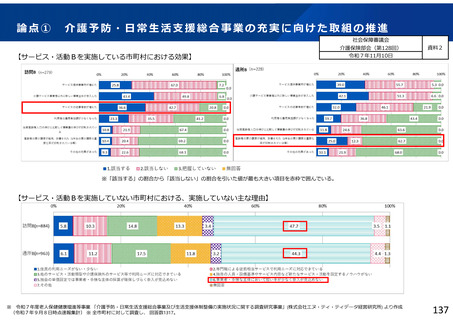

○ 総合事業の実施状況を見ると、6~7割の市町村において従前相当サービス以外の多様なサービス・活動(サービス・活動A~

D)のいずれかが実施され、訪問型サービスと通所型サービスの実施事業所の2~3割がサービス・活動A~D(通所型にあっては

A~C)を実施している。

(※)サービス・活動A~D(通所型にあってはA~C)のいずれかを実施している市町村は、訪問型で65.1%、通所型で71.3%。最も多くの市町村

で実施されているサービスは、訪問型・通所型ともに、従前相当サービスである。訪問型サービス事業所のうちサービス・活動A~Dを実施してい

る事業所は32.8%、通所型サービス事業所のうちサービス・活動A~Cを実施している事業所は24.6%。

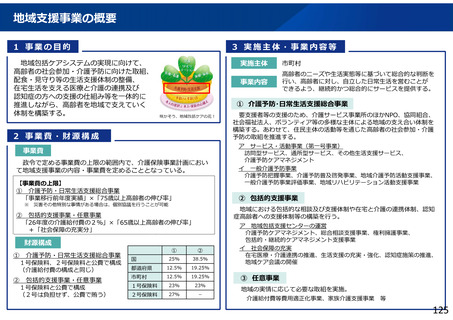

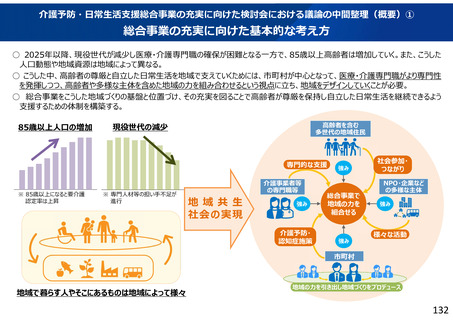

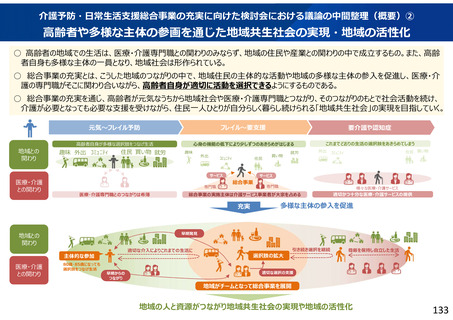

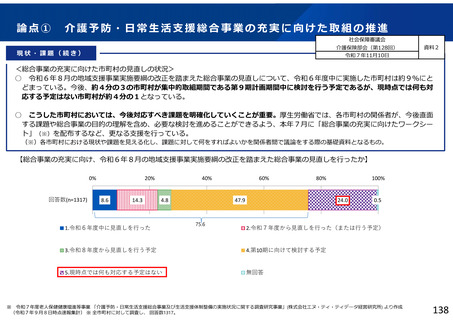

○ 総合事業については、市町村が中心となって、多様な主体を含めた地域の力を組み合わせるという視点に立ち、地域をデザインし

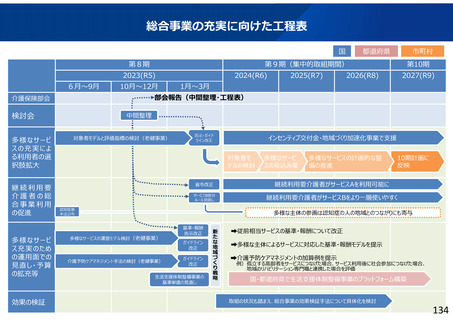

ていくことができるようにする観点から、総合事業の充実に向けた検討会の中間整理に基づき、令和6年に地域支援事業実施要綱等

の改正を行った。

現在、当該改正要綱等を踏まえて、各市町村において、軽度の認知症の方も含めた要支援者の自立生活を支える生活支援サービス

の受け皿の確保など、総合事業の見直しに向けた取組が進められている途上であり(※)、国としても、こうした取組を推進するこ

とが必要。(※11月10日部会において議論)

(※)当該改正要綱等を踏まえた、集中的取組期間(第9期計画期間)における見直し状況等については、令和10年秋頃までに一定の取りまとめを行う

ことを検討。

○ 特に、要介護1・2の方には、認知症の方も一定数見られるところであり、こうした方々に対する専門職の関わりの必要性につい

ての指摘があり、また、地域の実情に応じて、専門職によるサービスと、地域住民を始めとする多様な主体による支え合いの仕組み

が適切に連携する体制づくりを整備することの必要性も指摘されている。

○ こうした状況も踏まえて、軽度者(要介護1・2の者)の生活援助サービス等に関する給付の在り方について、介護サービスの需

要が増加する一方、介護人材の不足が見込まれる中で、専門職と地域の支え合いの仕組みの連携の取組状況も含めた総合事業の実施

状況や、介護保険の運営主体である市町村の意向や利用者への影響等も踏まえながら、引き続き、包括的に検討を行うことについて

どのように考えるか。

28